長期以來,海外跨文化漢字研究取得了許多重要成就。為向國內外學者和在讀學生呈現跨文化漢字海外研究的基本面貌,提供海外專家學習和研究漢字的經驗,促進中外學者交流互動,鄭州大學漢字文明研究中心邀請從事相關研究並取得卓越成就的部分學者接受我們的專訪,題為“跨文化漢字研究海外專家訪談”,由“漢字學微刊”公眾號、鄭州大學漢字文明研究中心網陸續發布。

今日推出日本南山大學梁曉虹教授的專訪,衷心感謝梁教授接受我們的訪談!

學者介紹

梁曉虹,師承徐復先生(碩士、南京師範大學)、蔣禮鴻先生、郭在貽先生、黃金貴先生(博士、杭州大學,現浙江大學),曾任教於福建師範大學中文系,并曾在國家語委語用所從事研究。1993年5月應南山大學南山宗教文化研究所之邀,作爲訪問學者赴日。現為日本南山大學綜合政策學部教授、南山宗教文化研究所第二種研究員、立命館大學白川靜記念東陽文化文字研究所客員研究員。長期以來從事佛教與漢語史研究。現主要以日本佛教資料爲中心結合漢語史進行相關研究,并特別關注日本古寫本佛經音義與漢字研究諸問題。代表作有《佛教詞語的構造與漢語詞匯的發展》《佛教與漢語詞匯》《佛教與漢語史研究—以日本資料爲中心》《日本古寫本單經音義與漢字研究》《日本漢字資料研究—日本佛經音義》等。

01

請介紹一下您求學、研究的經歷?

梁曉虹:我小學三年級時,正值文革開始,所以一直到高中畢業,都未能有一個較好的學習環境。高中畢業後,我在常州鋼鐵廠邊勞動邊“待分配”,熬過一年,終于被正式分配在常州磷肥廠當了一名操作工,開始過早中夜“三班倒”的生活。當時上大學衹有“推薦”一條路可走,但至少工作三年以上。

沒等滿三年,1977年10月恢復高考,令人振奮,我毫不猶豫就報了名,且報考理科,但初試就鎩羽而歸。消沉了一段時間,半年後,我再次走進考場。這次改文科,終于如願以償。1978年10月,桂子飄香時節,我走進東方最美校園,在南京師範學院(現南京師範大學)中文系學習。

恢復高考四十餘年來,77、78兩級大概是最珍惜學習機會,最認真讀書的一批人。有很長一段時間,我堅持每天早起晨讀。至今還記得一個細節:當時南師中大樓的設備有些陳舊,冬天在外早讀太冷,衹好去教室,但門鎖著,進不去。爲難之際,發現門上的一塊玻璃沒了,於是我就試著蜷縮著往裏鑽,居然就進去了。還記得上大學後的第一個暑假,我回常州去看高中時的班主任(老師是徐州師院中文系畢業的),告別時把老師當年用過的四冊《古漢語》(王力)教材都給要過來了。或許正因此際會,後來我對古漢語感興趣,并選擇了從事漢語史研究。

本科畢業後,我繼續留在母校求學,師從徐復、錢小雲、張芷三位先生攻讀漢語史專業(研究方向:訓詁詞匯學)的碩士學位。徐復先生是章黃學派傳人、訓詁學泰斗,被尊爲國學大師。錢小雲(錢玄)先生是著名禮學暨語言學家。張芷先生是我本科古漢語課的業師。碩士第一年,三位先生輪流給我們(還有兩位師兄:馬樹杉、錢興琦)上課,我們跟著三位名師學習文字學、音韻學、訓詁學。那真是一段認真讀書的幸福時光。

進入碩士二年級,開始考慮論文選題。我由徐復先生具體指導。正當滿腦都是問號,糾結不知該如何辦的時候,徐老對我說:“佛經可以做。”這一句話,定下了我一生的學術之路。當時我們南師圖書館恰好到了一套臺灣新文豐翻印的《大正新修大藏經》和張曼濤主編的《現代佛教學術叢刊》(一百冊)。在徐老的指點下,對佛教以及佛經一無所知的我,開始一部經,又一部經地讀,一張卡片,又一張卡片地抄,逐漸就似乎開竅,每有心得,告訴先生,徐老總是鼓勵“很好”。1984年我在《南京師大學報》上發表的第一篇學術論文《佛經詞語札記》,正是在徐老的鼓勵下寫成,並由徐老修改後推薦給學報的。從那以後,不管是在中國還是在日本,近四十年來,我基本都是以漢文佛典爲資料研究漢語史相關問題。

碩士畢業後,我到福建師範大學中文系,在古漢語教研室任教。福建師大圖書館沒有使用方便的《大正藏》,但有一套《磧砂藏》,被擱在書庫里,無人問津。記得每每打開,總有一股嗆鼻的樟腦味。在福建三年,靠著這套藏經,我沒有斷掉學問。

1988年夏天,我考入杭州大學,師從郭在貽教授,攻讀漢語史專業博士學位,方向爲中古漢語詞匯研究。遺憾的是:入學一個月後,郭先生就病倒了,住了兩個月院就不幸英年早逝。雖然在郭師身邊問學時間不長,但剛入學去先生家拜訪時,郭師就提出希望我在碩士論文的基礎上繼續進一步深入研究漢文佛經詞匯。所以博士論文的方向其實很早就定下來了。

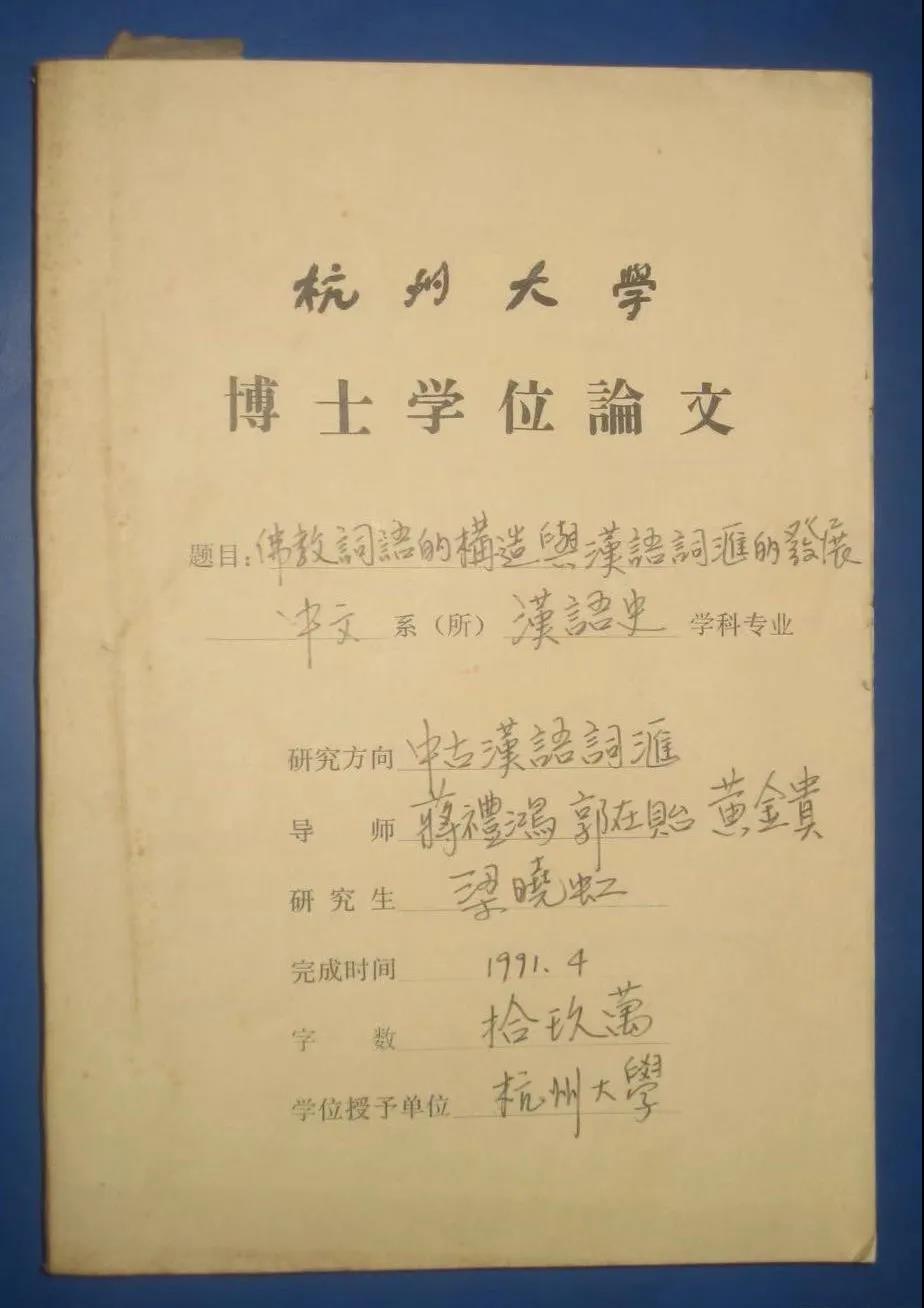

郭先生謝世後,我和蔣冀騁、方一新兩位師兄,轉到蔣禮鴻先生門下,并由祝鴻禧、黃金貴兩位教授協助蔣先生指導我們。蔣禮鴻先生是著名語言學家、敦煌學家、辭書學家。我在蔣禮鴻先生、黃金貴先生的精心指導下,順利完成了畢業論文《佛教詞語的構造與漢語詞匯的發展》,并通過答辯,獲得博士學位。

博士論文打印稿

1991年7月,我到了北京,在國家語言文字工作委員會語言文字應用研究所社會語言研究室工作,雖然工作内容與我的研究方向不太吻合,但在北京有機會參加更多的學術活動,拜識更多的前輩學者,這對我在學術上開闊視野,增長見識有很大幫助。

1993年我作爲訪問學者,應邀赴日,來到南山宗教文化研究所。我是1949年新中國成立後第一個訪問該所的中國大陸學者。研究所希望我能爲中日佛學研究起一些橋梁性的作用。自彼時至今約近三十年了,我主要從事過三方面的研究:(1)以日本禪宗資料(無著道忠遺著)研究禪俗語和漢語虛詞;(2)研究名古屋七寺疑偽經的疑難字詞;(3)以日本古寫本佛經音義為資料研究漢字,特別是漢字在日本的傳播與發展。

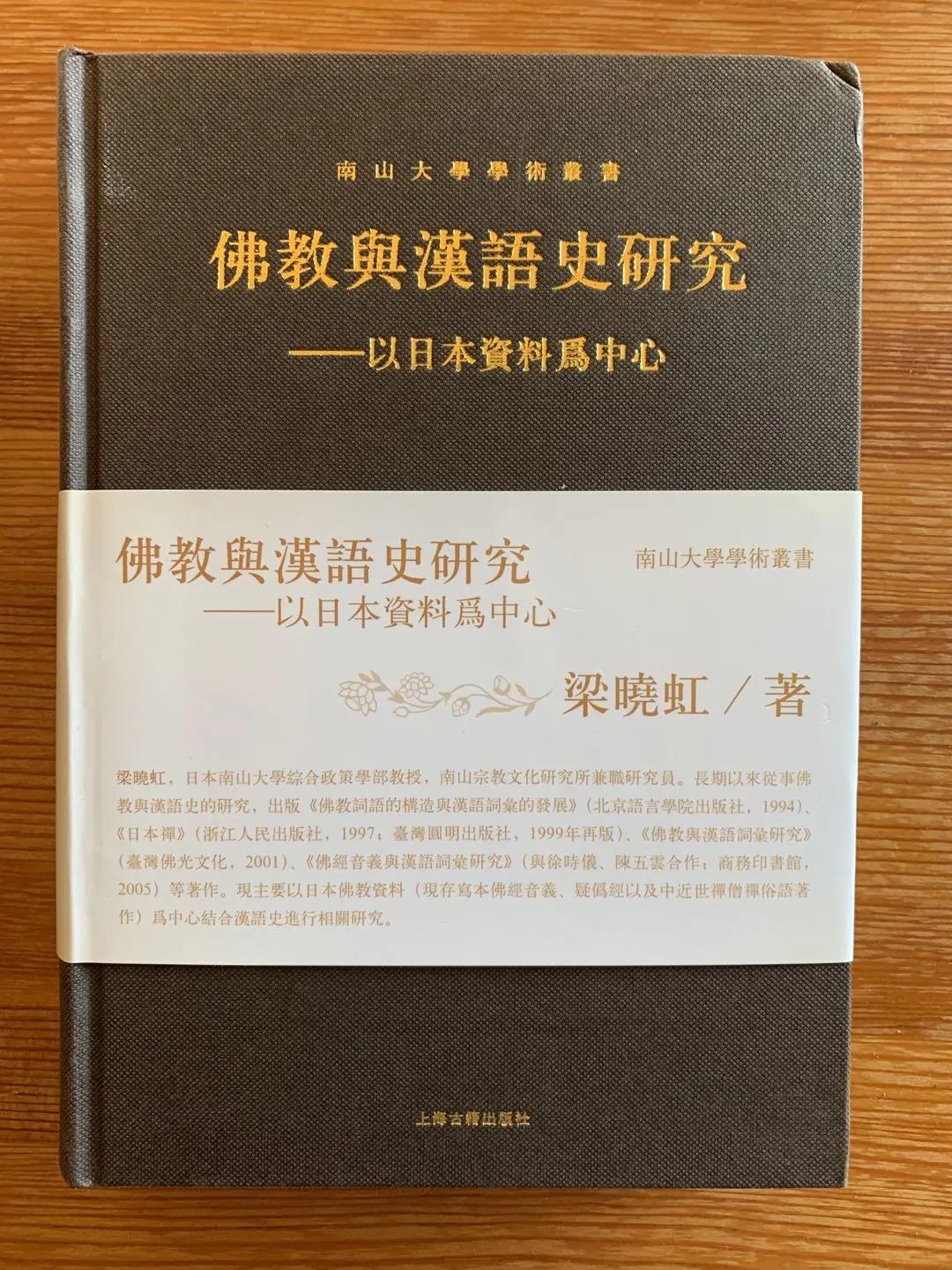

《佛教與漢語史研究——以日本資料為中心》書影

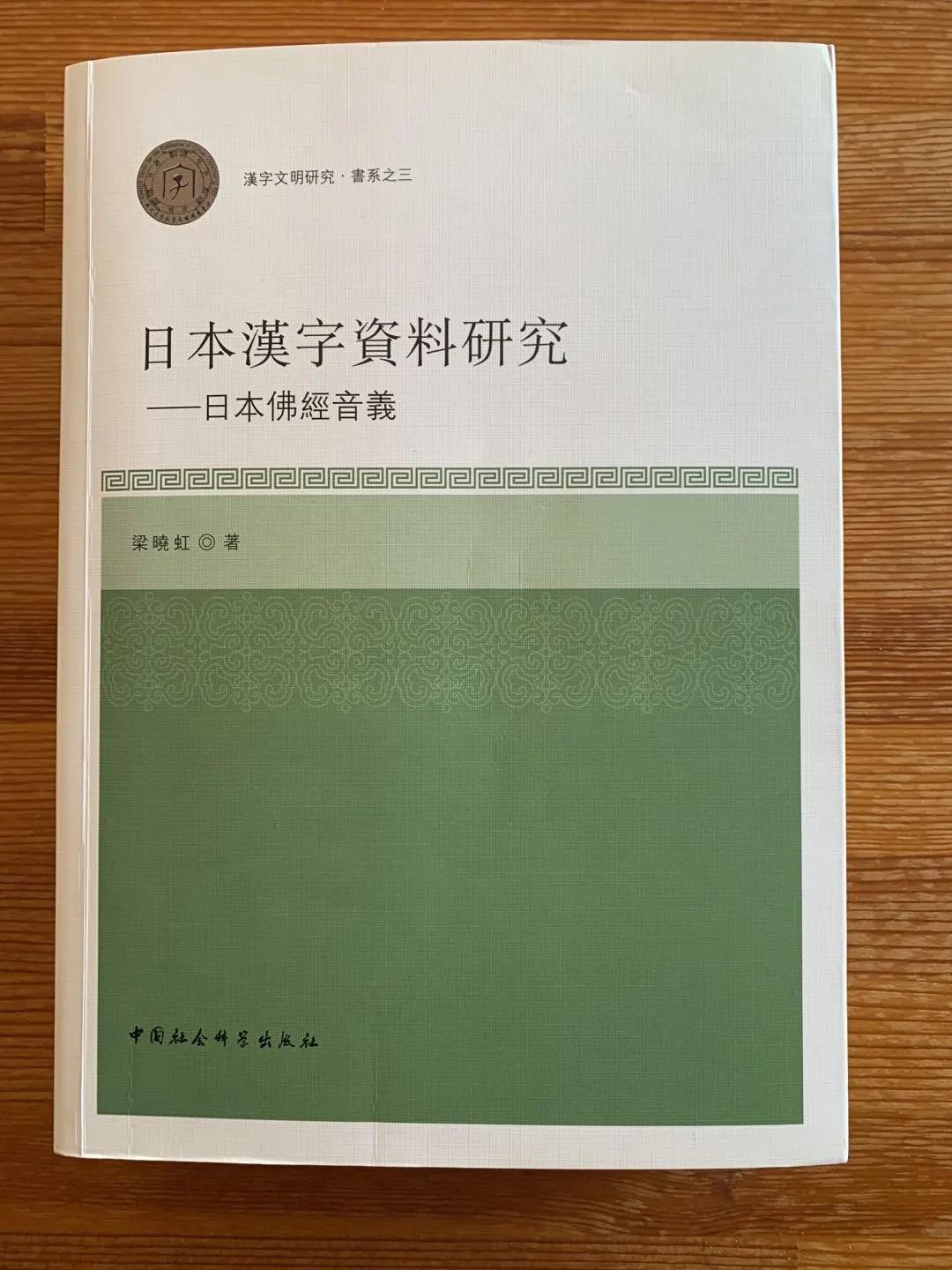

《日本漢字資料研究——日本佛經音義》書影

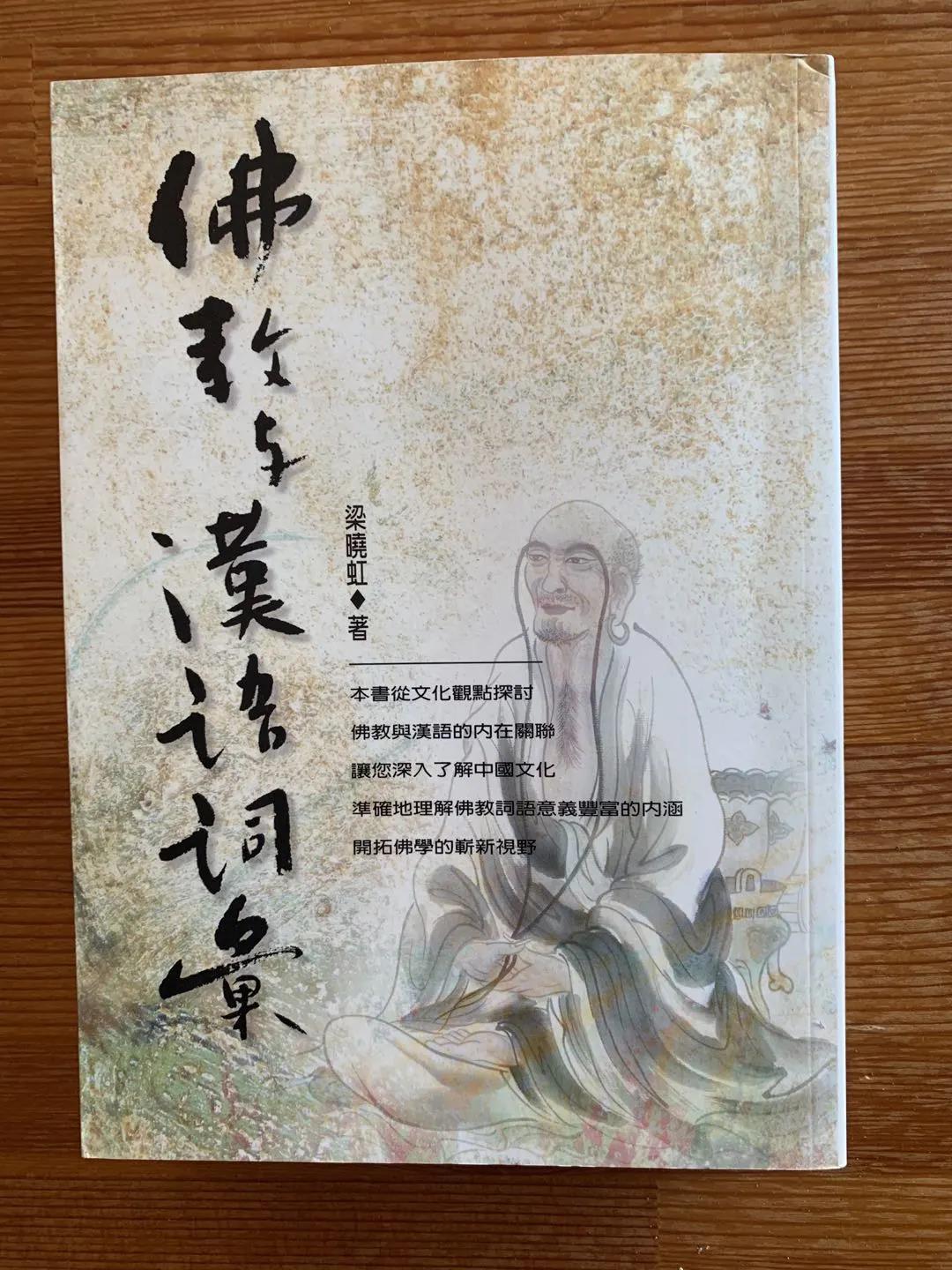

回顧我走過的學術之路,前半段主要是以漢文佛典爲資料,研究漢語詞匯問題。2001年由臺灣佛光文化出版的論文集《佛教與漢語詞匯》可作代表。后半段主要以日本佛教文獻爲資料研究漢語史,主要關注日本佛經音義與漢字研究。因日本佛經音義特色之一是多爲“單經音義”,且以收釋單字爲中心,故可謂“單經單字字書”。這些音義又大多以古寫本的形式留存,能呈現出當時寫經用字、漢字使用和發展的實際狀貌。

《佛教與漢語詞匯》書影

02

您目前主要的研究方向有哪些?將來有哪些方面的研究計劃?

梁曉虹:目前我主要在做日僧所撰《大般若經音義》,特別是“無窮會本系”《大般若經音義》漢字研究。待此完成後,還準備撰寫《日本古寫本單經音義與漢字研究·續》。因這幾年又發現了一些與漢字研究密切相關的新資料。另外,最近我對江戶時代學者提出的“倭俗字”(我稱其爲“日本俗字”)感興趣。江戶大儒們主要是站在“正字學”的立場上,認爲“倭俗”不合楷法,需要糾正,但若從漢字傳播學的角度來看,各類“倭俗”現象的出現,不同“倭俗字”的產生,實際正是漢字在日本從中世至近世發展變化的生動體現。日本漢字研究資料實在太豐富了,想做的課題很多。比如我還特別想對平安後期僧人亮阿闍梨兼意的“四抄”(《香要抄》《藥種抄》《穀類抄》《寶要抄》)以及其他同時期“漢方”醫書中的漢字進行較爲全面的整理研究,以前衹是做過一些“個案”性的考釋。

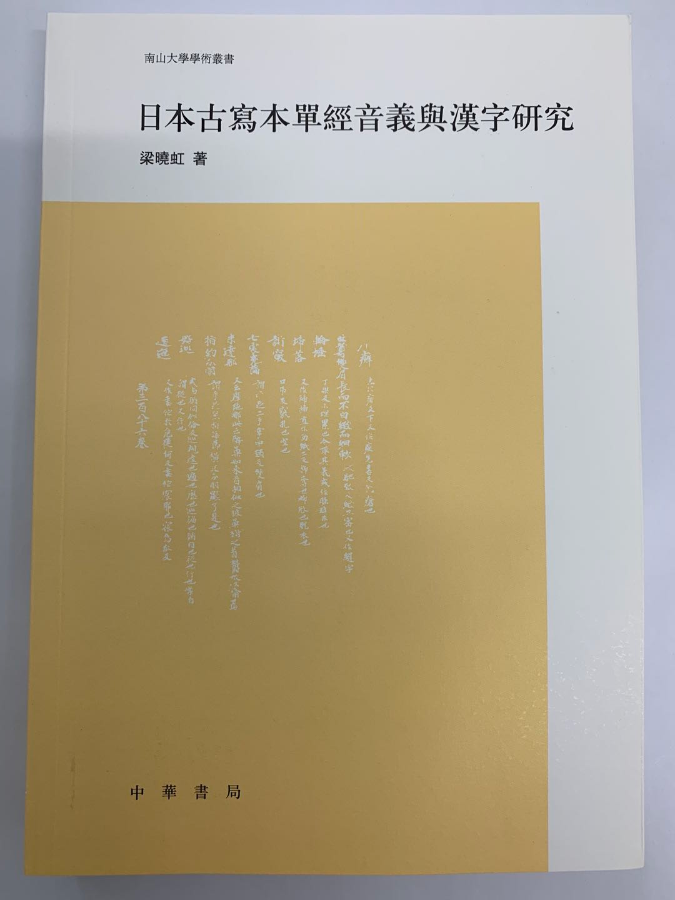

《日本古寫本單經音義與漢字研究》書影

03

對您的學習和研究影響較大的著作或學者有哪些(或哪幾位)?

梁曉虹:對我學習和研究影響較大的首先當然是我的四位導師。徐復先生是我學術研究的引路人。蔣禮鴻先生、郭在貽先生、黃金貴先生三位導師在我博士求學期間,無論是在生活上還是在學業上都給了我無微不至的關懷和幫助,不僅使我順利完成了學業,更重要的是從他們身上,我學到了做人、做事、做學問應有的態度。

與徐復先生攝於八十年代後期

1992年11月與蔣禮鴻先生及其兒媳郭敏琍攝于中國人民大學

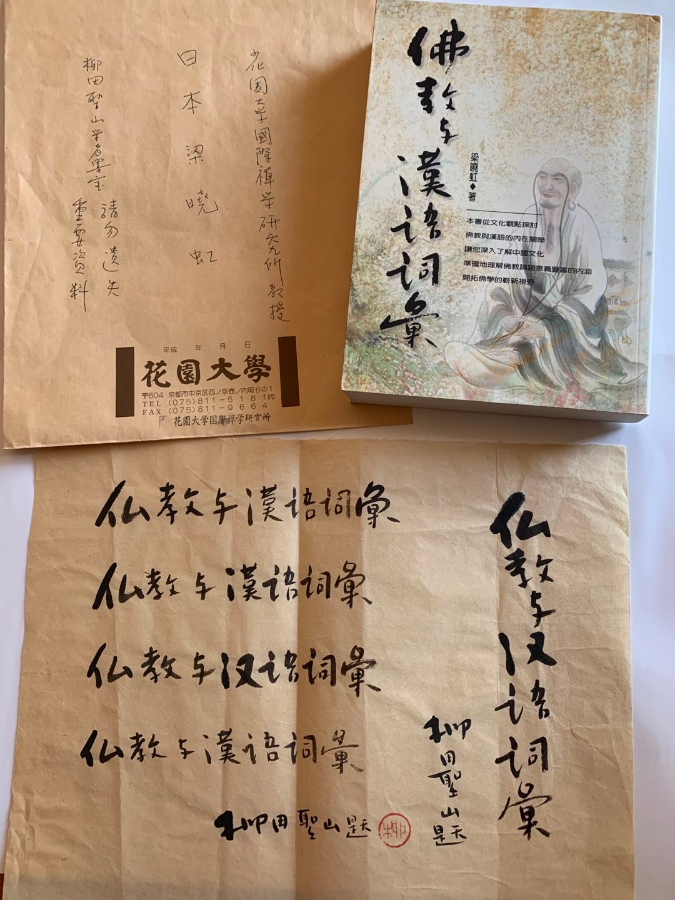

在日本,對我研究影響較大是南山宗教文化研究所元所長James W.Heisig先生和花園大學國際禪學研究所元所長柳田聖山先生。Heisig先生是我赴日的邀請人,也是我剛到日本時的保證人。令人驚嘆的是,作爲一位著名的研究宗教哲學的西方學者,他卻爲當代漢字在海外的傳播上做出了很大貢獻。如爲了讓非漢字文化圈的學生學習漢字,他撰寫並出版了《Remembering the Kanji》(《記住漢字》)和《Remembering the Kana》(《記住假名》),並已先後有英語、法語、德語、葡萄牙語、匈牙利語以及意大利語等多種語言的譯本問世。他甚至還為中國學生撰寫並出版了《Remembering Traditional Hanzi》(《記住繁體字》)和《Remembering Simplified Hanzi》(《記住簡體字》)。柳田聖山先生是日本著名的禪學研究大家。到日本的第二年,柳田先生曾幫我申請1994年度日本學術振興會外國人特別研究員的身份,課題是“無著道忠遺著整理研究”。此事儘管未果,然由此機緣,我有幸以共同研究員的身份,参加了花園大學國際禪學研究所禅データベース知識研究班的工作,其中也包括對無著道忠遺著進行整理。2001年,臺灣佛光文化準備出版我的《佛教與漢語詞匯》一書,柳田先生還專門爲我題寫了書名。

柳田聖山先生爲拙著題簽書名

對我影響較大的著作,除了求學必讀的文字音韻訓詁方面的著作外,張曼濤先生主編的《現代佛教學術叢刊》對我學習和研究影響較大。這套叢刊共有100冊,內容涉及面廣,容量大,特別是其中相當一部分文章由佛教名僧、學界泰斗撰寫,彌足珍貴。實際上我也衹讀了其中的幾部,如第18《佛教與中國文化》、第19《佛教與中國文學》、第38《佛典翻譯史論》、第39《中國佛教通史論述》、第40《佛教目錄學述要》等。我對其中梁啓超先生的文章尤感興趣,後來買到了他的《佛學研究十八篇》。此書曾是《飲冰室專集》中的一種,1989年中華書局用以上書名再版,内容更爲集中。因最初研究漢文佛典語言,能參考的資料不多,加之自己又從未涉略過佛教歷史、佛經翻譯。所以其中有些文章,特別是《佛典之翻譯》、《翻譯文學與佛典》可以説是我的入門引導。

04

您在從事學術研究的過程中,在閱讀文獻、收集資料、撰寫論文、投稿發表等方面有什麽心得體會?

梁曉虹:我認爲學術研究選擇資料,掌握新資料很重要。我自己能有一點所謂的學術成果,跟所用資料有很大關係。八十年代初,漢文佛典語言研究尚是空白領域,關注者甚少,那時有《大藏經》的圖書館很少。我很感謝當時南師大圖書館館長趙國璋先生眼光獨到,爲學校圖書館購買了一套臺灣新文豐翻印的日本《大正新修大藏經》,據説當時連南圖都沒有,而對我來說,這就是新資料。

到日本後,我有機會接觸到較多的日本資料,從無著道忠的遺著到名古屋七寺疑偽經,以及我現在正在研究的古寫本佛經音義。日本學者用這些資料來研究日本國語史、訓點史、辭書史等,而對從事漢語史研究的學者來説,以前關注不夠,所以當然也應該屬於新資料。

05

回顧求學和科研道路,您是否也走過一些彎路?一路走來,是否有對學術道路和發展有重要影響的選擇?

梁曉虹:總體來看,求學之路和科研之路還算順利。儘管中小學受文革影響,未能很完整地接受基礎教育,但因自己從小就喜歡看書,想盡各種辦法把當時能弄到的書都看了,所以高考理科失敗後,改考文科,儘管每天仍要“三班倒”地上班,沒有什麽復習時間,但好像并沒覺得太難。

如果說彎路的話,應該是90年代初期,我應邀寫了一些佛教通俗讀物,出版過《中國寺廟宮觀導游》(與蔡鐵鷹合作)、《華化佛教》《禪宗史話》《中國佛教與民俗》等。這些,對我瞭解佛教文化有一定益處,但從專業的角度來看,不利于學問精進。

06

您認為漢字和韓文、日文、喃字之間的歷史和現時關系是怎樣的?

梁曉虹:漢字是中華文明最重要的標志和載體。漢字文化圈諸國和地區,歷史上都曾長期使用過漢字,本國語言也大量借用古漢語詞彙。現在,儘管朝鮮半島和越南已經廢棄漢字,但歷史難以割斷。相對而言,漢字在日本則一直以來受到高度重視,關於這些,日本學者皆已談及。我的學生中有不少中小學時都上過“書道”之“塾”,即專門學習書法的課外補習班。而且日本學生手寫的作業,大部分人的字都寫得很好,説明他們從小就接受過很正規的漢字書寫練習。

07

您所在國家的漢字學研究現狀如何?您認為有哪些新的研究成果可以和中國學者分享?

梁曉虹:我所在的南山大學因系科專業設置關係,沒有專門研究漢字的機構,研究漢字的學者也極少。但是,日本的漢字研究卻有著悠久的歷史,出現過很多優秀的學者。我主要關注日本古辭書音義與漢字研究,我認爲以敦煌學家、漢字學家、日本學家石塚晴通先生為中心的“HNG 漢字字体規範數據庫”團隊長年以來所做的大量工作,所積累的大量漢字研究資料,值得引起中國學者的關注。其資料來源,有來自中國、日本、韓國、越南等國家和地區的刻本、印本、寫本等内外典古籍文獻,近年來又特別增加了字書、音義類以及日本寫本·古活字版類的對比參考資料。另外,以北海道大學池田証壽先生爲中心的團隊所做的關於日本古代編纂的古辭書音義的成書及傳承研究,以及構建平安時代漢字字書綜合數據庫所做的大量工作都爲東亞漢字文化研究做出了巨大貢獻。

08

您所在國家的漢字學研究,與中國的漢字學研究相比,學者們更關註哪些問題?側重點有什麽不同?有哪些研究方法可以提供給中國學者借鑒的?

梁曉虹:我覺得日本學者在漢字資料的收集和整理方面,有兩點值得中國學者借鑒。其一是“全”。如杉本つとむ先生編的《異體字研究資料集成》第一、第二兩期,煌煌二十冊巨著,集中日俗字、異體字研究大成。其二,日本學者在整理古辭書音義資料時,除了原本影印外,還很重視“解題”與“索引”這樣的基礎性工作,而且這兩項都是由著名學者來做的。如古典研究會主編的《古辭書音義集成》(二十卷)中的一些“解題”和“索引”就是由築島裕、小林芳規、石塚晴通、吉田金彥、沼本克明、宮澤俊雅這樣著名的國語史、辭書史、漢字學史研究大家所撰,所編。特別是“索引”,做得很細,甚至可以説達到了極緻。如築島裕先生1977年曾編著《大般若經音義の研究》,有“本文篇”和“索引篇”各一冊。其中“索引篇”又分“字音索引”、“和訓索引”和“漢字索引”三種,爲學者使用和研究帶來了極大便利。

09

您期待與中國學者在哪些方面有更深層次的交流與溝通?

梁曉虹:因所在單位的系科專業等,我在日本基本屬於個人研究。我很期待今後與國内學者能就日本古寫本佛經音義資料的整理以及其他漢字研究等方面進行合作。

10

您認為數字化信息技術和網絡資源對您的研究具有怎樣的影響?

梁曉虹:現在已進入信息時代,數字化信息技術和網絡資源的利用,給學者帶來了極大便利,大家可以快速地檢索資料,核對版本,交流信息。如學者們衹要在CBETA電子佛典上很輕鬆地就可以搜檢到各種詞例和字例,進行窮盡性的統計和比較,這無疑對漢文佛典語言研究的擴展和深入有極大益處,是時代趨勢。但我認爲資料還是需要有“讀”的階段,僅靠在CBETA電子佛典上統計出的數據來做論文是不安全的。因爲漢文佛典的内容實在太豐富,或者說是太複雜了。除 “經”“律”“論”外,還有“真經”、“偽經”和“疑經”之別;即使“譯經”,也有番僧所譯與漢僧所譯;而即使撰述,又有中國僧人撰,也有日本僧人撰,諸如此類,都是語言研究需要特別注意的。

11

您如何處理學術研究與其他日常生活之間的關系?學術之余,您是怎樣放松自己的?

梁曉虹:年輕的時候,喜歡唱歌跳舞。現在若回到南京,還會與老同學一起去卡拉OK唱唱懷舊老歌。日本的教授除了上課、科研,還要擔任一定的事務性工作,所以平時比較忙,但我會利用假期去各地旅游觀光。新冠肺炎疫情開始後,哪裏都去不了,衹能每天在鄉下的自宅附近散散步,拍點花花草草之類的照片,發發朋友圈,聊以放鬆心情。

2019年3月攝于母校南師隨園

2019年8月在拉薩布達拉宮

12

您對所研究的領域有何展望和期待?您有什麼想對漢字研究青年學者想說的?

梁曉虹:八十年代初,從事漢文佛典語言研究的學者極少,但現在這個領域的研究儼然已爲熱點,特別是一批年輕學者能從梵漢對勘入手考察漢譯佛經的語法和詞匯,使研究更爲深入。這是好現象,我充滿期待。而漢字研究,對我來説,實際上有點像“半路出家”,我覺得自己應該向年輕人學習,讓我們一起努力精進。