原文原载于《外语教学》(CSSCI)2025年第4期pp.100-106。

外交小说的历史源流、文类范畴与生成机制

杨明星、郑润宇

摘要:外交小说作为政治小说和外交话语的特殊类型,是国际政治领域长期存在的一种文学现象和软话语方式,也是外交文学构建的特色分支发展方向和外交话语体系建设的重要组成部分。本文采用文学、叙事学、语言学、国际关系学和传播学等跨学科视角,系统考察了外交小说的历史演进、文类范畴、发展规律和生成机制,指出外交小说的产生既是国际关系的历史叙事和时代产物,也是一国外交软话语体系建设的迫切需要。加强外交政策的文学书写和外交小说的实践创新,打造一批面向中国特色大国外交的文艺精品,对构建中国外交叙事体系、塑造国际话语权、实现国际软传播具有重要借鉴意义。

关键词:外交文学;外交小说;外交软话语;国际软传播

Abstract: As a unique form of political fiction and diplomatic discourse, diplomatic novels are a long-standing literary phenomenon and a soft discourse modality used in international politics, serving as both a specialized branch of diplomatic literature and a crucial component in the construction of a nation's diplomatic discourse system. This study adopts interdisciplinary approaches incorporating literary studies, narratology, linguistics, international relations (IR), and communication studies to systematically investigate the historical evolution, literary category, developmental patterns, and formative mechanisms of diplomatic novels. The research demonstrates that the emergence of diplomatic novels stems not only from historical narratives of IR and contemporary contextual factors, but more fundamentally from the urgent need to construct a nation’s soft diplomatic discourse system. By enhancing the literary narratives of foreign policy and fostering innovative practices in diplomatic novels, the creation of exemplary literary works reflecting our major country diplomacy with Chinese characteristics will provide significant insights for constructing China’s diplomatic narrative system, shaping international discourse power and launching international soft communication.

Keywords: diplomatic literature; diplomatic novel; soft diplomatic discourse; international soft communication

中图分类号:I106 文献标识码:A 文章编号:1000-5544(2025)04-0100-07

1. 引言

2021年,中国前驻赞比亚大使杨优明以笔名“卢山”创作的长篇外交题材小说《蹦极》重磅出版,正式将“退休外交官转型文学创作”“外交文学”和“外交小说”现象带入公共视野(卢山2021)。作者以多年外交生涯和外交纪实材料为创作源泉,成功塑造了新中国外交官忠于祖国、不辱使命的光辉形象。随后外交部前新闻发言人赵立坚特发微博向读者郑重推荐。2022年,《蹦极》先后入选“中国好书”榜单和国家新闻出版署“优秀现实题材和历史题材网络文学出版工程”名单(刘江伟2022)。《蹦极》的问世为何能引发传播界和文艺界的高度关注?这表明中国特色大国外交的文学书写和话语体系建设迫在眉睫,意义重大。杨优明在接受媒体采访时明确表示“希望我们的文学(界)能给它(外交文学)一个位置”(张妮2020)。世界知识出版社原社长张宏喜大使也呼吁“能出N部外交小说……习近平总书记和党中央对文学艺术非常重视,乘此东风,我们应该把外交插上文学的翅膀飞到大众的心中”(张宏喜2021)。两位大使对确立外交文学学科地位以及推动外交小说创作与研究的前瞻性思考,是落实习近平(2021)关于“着力提高国际传播影响力和中国话语说服力”“以文载道、以文传声、以文化人”重要论述的一个有效路径。

何为外交小说?晚清政治家、文学家梁启超在其政治小说研究中其实早有涉猎,其创刊的《新小说》杂志中明确列出“外交小说”类型标识(陈平原1991:116)。同时,近代出版家、教育家张元济在1902年同年创刊的《外交报》中也采用了“外交小说”的标识(陈大康2004:131)。尽管《新小说》和《外交报》仅将外交小说列入政治小说范畴,也未给出具体的定义,但这足以表明早在一百多年前中国的学界和文坛已出现了“外交文学”创作现象和“外交小说”实践活动。

西方外交小说的创作实践更早,可以追溯到17世纪中叶的欧洲国家。第一部以“小说体”全面讲述外交活动的作品可能是意大利作家、辩论家费兰特·帕拉维奇诺(Ferrante Pallavicino)1654年创作的散文叙事L’Ambasciatore Invidiato(《令人嫉妒的大使》)(Hampton 2009:190)。1992年,美国学者唐纳德·拉莫斯(Lammers 1992:389-390)以20世纪30年代英国出版的三部外交小说为例,将外交小说定义为主要由外交政策精英所撰写的具有自传性质的外交题材小说。

鉴于中外文坛外交小说创作实践的长期存在及创作主体的多元化发展态势,本文将“外交小说”界定为:以官方外交或者民间外交以及国际关系叙事为题材,反映外交政策理念的一种政治小说类别或外交文学体裁。推进中国特色外交话语的故事化表达和外交思想的软传播,应考虑把外交文学,特别是外交小说视为一种外交软话语和特殊的外交叙事模式来研究,系统分析外交小说的历史起源、文学类型、特殊属性和生成机制。

2. 外交小说的历史源流和发展脉络

外交小说是国际文坛长期存在的客观现象。根据马克思对希腊神话的论述推演,文学的发展需依次经历神话、史诗、戏剧(或律诗)、小说(或传记)的过程(陈众议2021)。同时,鲁迅在《中国小说史略》中指出,小说“探其本根,则亦犹他民族然,在于神话与传说”(鲁迅1998:6)。这为外交小说从神话和史诗中寻根探源提供了潜在的路径,可以大致勾勒出外交小说的早期雏形。

2.1 中国外交小说的历史起源与演进

中国的神话与传说不仅为外交小说创作提供了故事发生的地理蓝本,还开创了虚实结合手法记录华夏先祖域外交流的先河。《穆天子传》记录的周穆王驾八骏西征之事,反映了西周与西北各地交往的情形(鲁迅1998:8-10)。

中国近代外交小说始于译介活动和政治小说创作。其中外交官是译介国外小说的重要群体,时任驻法参赞陈季同、驻英参赞曾广铨等多位外交官希望通过译介现代新学,“逐步把中国引入现代的世界话语体系之中”(潘红2016:144)。梁启超率先将政治小说从日本引进中国,同时,日本翻译的外交侦探小说因具有映射晚清外交时局的功效,也被转译成中文引入中国。在侦探小说风靡之际,刘半农甚至从柯南·道尔的侦探小说中探寻到了外交小说的踪迹。他在《烛影当窗》的译序中指出:“兹自其集中得外交小说《烛影当窗》一篇,原名A Foreign Office Romance,寒宵无事,偶念吾国外交上种种失败,因挑灯呵冻,捉笔译之,以资考镜焉”(刘半农2004:561)。

除译介外,晚清外交官、政治家、文人等知识分子群体也开始自发创作外交题材或反映中国在内外交困下如何进行对外交往的政治小说。此类小说取材于晚清时期西方列强殖民侵略史实,以弱国外交或侵华战争为主线,生动刻画了晚清政府的腐败无能与屈辱外交形象,深刻揭露了列强的侵华罪行。其中比较典型的作品有黄小配以外交官张荫桓为原型创作的《宦海潮》(王昊2010:285),以及描写甲午战争中中华儿女抗日英雄事迹的《中东大战演义》(王昊2010:245)。

新中国成立后,外交部前副部长、资深外交官符浩于1993年倡导成立“外交部老干部笔会”(简称“外交笔会”),主要由退休的外交家、大使、翻译家、作家等组成,通过集中撰写以外交事务和国际关系为题材的传记、散文、小说、诗歌等外交文学作品,讴歌新中国外交事业的辉煌成就,弘扬中国外交的优良传统(《外交笔会二十年》纪念册编委会2013:30)。2016年,中国作协会员、中国前驻拉美地区外交官刘静言正式提出“外交文学”概念,先后创作出版了长篇外交小说《丝路幽兰》(刘静言2011)和长篇外交纪实小说《帝国后院》(刘静言2016:400)。《帝国后院》以三名年轻外交官为主角,真实再现了新中国外交官为在美国的后院拉美地区打开建交局面而进行艰苦斗争的历史画面。其实早在2009年,外交官杨冠群便创作了以国际政治经济为题材的小说《教主的诅咒》(杨冠群2009)。尽管这部小说不是严格意义上的外交小说,但它是对新中国外交小说实践创新的大胆尝试,体现出作者长期奋斗在外交一线的丰富经验和对国际关系格局的深刻把握。2021年,《蹦极》的问世再一次将外交文学和外交小说的创作与研究推向了新高度。

2.2 西方外交小说的历史起源与演进

古希腊古罗马的神话传说为西方外交小说的创作提供了丰富的叙事资源。随着文艺复兴时期史诗和悲剧等传统体裁的重新诠释,一些富有想象力的作家将外交官、外交谈判场景作为探索政治修辞与新兴世俗文学之间关系的重要议题;外交事务的文学书写为深入研究外交语言提供了令人信服的例证,而在塑造早期欧洲现代文化的文学形态发展史中,外交及外交小说始终是动态性存在的(Hampton 2009:190)。近现代以来复杂多变的国际局势与各国不同的外交政策催生出一批从事外交小说创作的外交官,这些作家也促使关注外交工作或敏锐且富有激情的非外交工作人员自发从事外交文学,尤其是外交小说的创作。

起源于迈锡尼文明的古希腊神话充满着朴素的世界观,其对希腊城邦地理位置、城邦间战争以及欧洲起源等现实描述为希腊人的文学艺术创作提供了灵感。基辛格称,古希腊城邦体系是西方均势体系实际运作的案例之一,这一体系的显著特点在于,将“多个实力相当的国家并存”这一客观现实提升为维系世界秩序的准则(Kissinger 1994:21)。彼时奥林匹斯山的众神在“天上人间”的争斗和各自对凡人国家的庇护,也侧面表征了当时的均势外交思想。尊奉不同男神或女神的城邦诸国之间虽战争不断,但总体上维持着势均力敌的态势,正如宙斯领导下的新一代诸神之间虽暗潮汹涌却极少有你死我活的争斗。

近代以来受凡尔赛—华盛顿体系与雅尔塔体系影响,许多国家涌现出外交官创作外交小说,甚至外交官本人就是著名作家的现象。19世纪俄国外交官列昂季耶夫以巴尔干问题为切入点,创作了奥斯曼土耳其帝国外交一线工作人员的“领事馆故事”——《奥德赛·波利克罗尼阿迪斯》(李筱逸、刘文飞2021:125)。在1938年法国157名活跃的外交官中,近一半的人(共77人)出版了书籍,其中15部均为小说(Brion 2020:132)。英国前外交官约翰·勒卡雷(John le Carré)创作了《冷战谍魂》(The Spy Who Came in from the Cold, 1963)、《锅匠、裁缝、士兵、间谍》(Tinker,Tailor,Soldier,Spy, 1974)等多部揭露间谍迷局的小说,斩获毛姆奖等多项文学大奖。拉美国家甚至出现了“作家搞外交”的现象,如智利诺贝尔文学奖获得者米斯特拉尔(Gabriela Mistral)和聂鲁达(Pablo Neruda)曾在多国外交使馆工作、危地马拉小说家阿斯图里亚斯(MiguelÁngel Asturias)曾任驻法大使、墨西哥诺贝尔文学奖获得者帕斯(Octavio Paz)曾任驻印度大使。此外,《百年孤独》的作者马尔克斯(Gabriel García Márquez)虽非真正的外交官,但也参加了众多外交活动。

可见,外交小说的创作有其特定的历史背景和发展规律。相较而言,西方国家的外交小说创作实践不仅起步早,而且在数量上也远超中国。

3. 外交小说的文类范畴与本质特征

3.1 外交小说的文学类型、学科归属和划分

研究外交小说不仅要从宏观视角出发以窥全貌,还要着眼微观层面,以小见大。首先,应深刻分析和整体把握外交小说的文学类型和学科归属问题,再从不同维度区分外交小说的各种类型。

从文学类型来看,小说体裁的独特性在于其最适合展示人类社会特定时期及其发展方向所特有的各种风俗、制度、习惯、惯例等(Lukács 1962:139)。外交小说是聚焦外交事务和国际政治议题的特殊类别或者文类范畴,是一种典型的国际政治小说。根据学科归属和“外交话语学”学科设置原理,外交小说是“外交话语学”学科体系下“外交文学”的重要分支方向,而外交文学是以官方或民间外交和国际关系为叙事主题的一种特殊的文学体裁和政治文学类型,包括外交诗赋、外交小说、外交散文、外交戏剧、外交传记和外交影视文学等多种文学体裁(杨明星2021,2022)。此外,外交文学叙事资源还涵盖外交诗学、外交叙事学和外交美学等,被列为重点发展前沿学科方向(杨明星,等2024)。因此,对外交小说的研究要分析其外交软话语属性与外交文学的一般发展规律。外交小说一般按不同的依据划分为不同类别。

就创作主体而言,外交小说可以划分为典型主体与非典型主体两类。其中,职业外交官创作的小说以重大国际政治事件为线索,力求还原真实的外交生涯。如美国作家托尼·门德兹和迈特·贝格里欧(Mendez & Baglio)创作的《逃离德黑兰:一个英雄的自白》(Argo:How the CIA and Hollywood Pulled Off the Most Audacious Rescue in History, 2012),法国外交官昂格雷米(Rémy)以自身驻华经历为原型创作的小说《情陷紫禁城》(Le sac du Palais d’Eté, 1972),英国作家格雷厄姆·格林(Graham Greene)的《名誉领事》(The Honorary Consul, 1973)等。尽管外交官具有创作外交题材小说的天然优势,但非外交官群体创作外交小说也具有巨大潜力。这类非典型主体多为职业作家,其作品艺术性和趣味性更强,如英国作家约瑟夫·康拉德(Joseph Conrad)的《秘密特工》(The Secret Agent, 2007)、英国作家艾伦·阿普沃德(Allen Upward)揭露欧洲各国外交策略和宫廷政治内幕的《欧洲宫廷秘史》(Secrets of the Courts of Europe, 2010)、澳大利亚裔作家詹姆斯·阿尔德里奇(James Aldridge)以伊朗独立战争为背景的小说《外交家》(The Diplomate, 1949)等等。

从创作题材来看,外交小说涉及文化外交、经济外交、军事外交、法律外交、生态外交、卫生外交、科技外交等题材,以及国际关系中的冷战、反战、反恐、难民、反间谍等热点议题。代表性作品有诺贝尔奖获得者赛珍珠(Pearls Buck)在冷战时期创作的外交史诗小说《活笋》(The Living Reed, 2012),展示了19世纪末到20世纪中叶朝鲜独立革命和反日侵略过程中错综复杂的对外关系史;还有美国普利策奖得主简·斯迈利(Jane Smiley)反思伊拉克战争期间美国外交政策的小说《山中十日》(Ten Days in the Hill, 2007),以及英国作家格雷厄姆·格林的反战小说《文静的美国人》(The Quiet American, 2004)等。

科幻、侦探、或然、魔幻、荒诞等特殊类型,主要描绘存在于作者想象中但并未真实发生的特定时期的外交事件和国际关系,如美国作家金·斯坦利·罗宾逊(Kim Stanley Robinson)的《米与盐的年代》(The Years of Rice and Salt, 2002)和路易斯·比约德(Lois Bujold)的《外交豁免权》(Diplomatic Immunity, 2002)。

3.2 外交小说的本质特征

外交小说的文学范畴决定了其既具备传统类型小说的人物典型性、故事虚构性、情感共鸣性和艺术审美性等一般特征,还能映射和形塑一国的对外关系、外交文化和国家形象。总体而言,外交小说具有以下四大特征:

第一,政治敏感性。这是外交小说最突出的特征。它立足国际政治,不仅包括对特定时期国际关系史的再现或戏说,也包含对未来对外政策和国际形势走向的隐喻、构想和预测。外交小说的创作在展现国际政治斗争多元化与复杂性的基础上要尤其注重对政治敏感问题的表达。

第二,话语建构性。外交小说作为外交文学的一个属类,其话语建构语言风格和叙事方式细腻、柔和、委婉和共情,塑造了外交话语的特殊类型——外交软话语和文学性语言(杨明星2022)。麦吉尔大学伊莎贝拉·多奈丝(Isabelle Daunais)和艾伦·赫本(Allan Hepburn)在其主编的文集《外交与现代小说:法国、英国及文学使命》(Diplomacy and the Modern Novel:France,Britain,and the Mission of Literature, 2020)中将外交小说定义为一种特殊的外交话语类型,即“同外交话语目标一致的叙事策略”(Hepburn 2020b:4)。

第三,外交奇趣性。外交小说拥有引人入胜、别具一格的主题思想、叙事视角、政治语境、故事情节和人物形象。具象性、奇趣性表述能够揭秘鲜为人知的外交故事,探索未知领域的异域风情,还原国际纷争中的博弈场景,展示外交事业的神秘感和复杂性,为读者带来愉悦的审美体验。

第四,虚实相兼性。美国文学评论家凯瑟琳·加拉赫尔(Gallagher 2006:336)认为“小说最明显也最易被忽视的特征莫过于虚构性”,外交小说亦是如此。但外交小说的美学价值很大程度上源自其虚实相生的现实主义创作手法,即平衡纪实与虚构的艺术关系。其创作灵感多取自真实发生的外交事件及典型人物,并加以虚构改编和艺术加工。虚构性是辅助设置故事情节、回避外交政策和国际政治中的敏感议题的重要策略。外交小说虚实结合的属性能够消弭现实与虚构的空间界限,给读者带来亦真亦假的美学体验,其感染力强烈而持久。

4. 外交小说的生成机制和创作原理

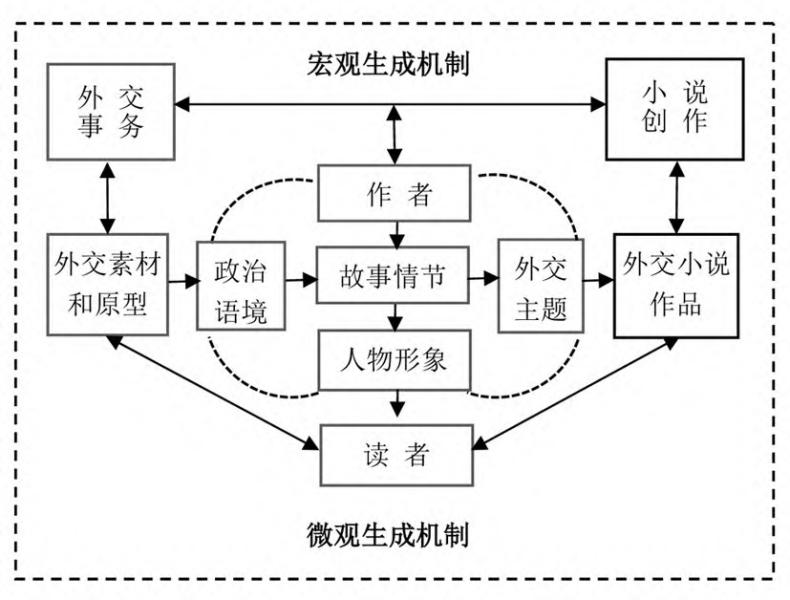

关于外交小说的生成问题,需要分析小说与外交的互动关系及其构成要素与创作过程。总之,外交小说的生成机制是由宏观生成机制(即小说与外交关系的交叉融合和互动关系)和微观生成机制(即创作原理:外交小说构成要素及其互动关系)协同构建的产物(详见图1)。

图1. 外交小说的生成机制与创作原理

4.1 小说与外交的互动关系

小说与外交的互动关系可从四方面论述:

第一,国际关系和外交政策始终影响着小说创作的动机、内容、走向以及审美价值、主题思想和政治倾向。一般来说,国际社会重大变革和外交事件往往会催生相关的文学创作思潮和灵感。英国作家南希·米特福德(Nancy Mitford)身处国际关系博弈的核心圈层,与外交官为伍,在其二战时期创作的小说作品中随处可见国际纷争和外交官身影(Hepburn 2020a:158)。冷战期间,一些外交小说在西方出版并非完全出自作家的个人意愿,而是西方国家外交部门对文学创作进行干预的结果,旨在主动塑造小说创作艺术的价值取向。如1948年,美国中情局资助凯斯特勒重版诋毁苏联之作《正午的黑暗》(英国外交部出资购买5万册),1949年,资助出版并大力推销反苏作品(林精华2013:14)。尽管政治因素的介入会影响文学创作的纯粹性和艺术性,但绝对不受政治影响的文学作品并不存在。无论是外交官队伍,还是洞察国际政治的作家群体,都“难摆脱本身固有的社会政治属性”(胡友笋2015:110)。

第二,小说能动地反映着特定时期的外交理念与国际局势。大卫·考特(Caute 2017:1)在其著作《冷战时期的政治与小说》(Politics and the Novel During the Cold War)中深刻剖析了冷战时期西方与苏联的作家如何借助小说来表达对世界近代史及当代史的理解。自从国际政治心理学家奈德·勒博(Lebow 2003:1-13)在《政治的悲剧观》(The Tragic Vision of Politics)中将小说引入社会科学研究领域以来,学界把小说列为洞察复杂国际关系的宝贵资源和重要路径。

第三,外交实践促进了文艺理论创新以及小说创作艺术升华。一是为文学创作提供了独特的艺术视角和跨文化路径,突破了传统小说的题材架构、人物刻画和叙事模式;二是推动小说在呈现外交场景中表达更具理论深度的时代精神和主流外交价值观;三是不断优化小说创作的文艺政策和体制建设,催生一批“外交官+作家”协同创新的专业创作群体;四是将外交官的特殊经历和典型素材转化为新型故事化的小说写作模式,促进世界各国之间的小说创作交流互鉴与思想碰撞。

第四,小说能在一定程度上助推国际关系的缓和、变革和重塑。“外交工作常通过政治手段来处理国际关系,而现代小说则以各种形式通过文化表征来应对国际关系”(Hepburn 2020b:8)。伯吉斯(Burgess 2000:3)在《英国小说与社会秩序的产生》(British Fiction and the Production of Social Order 1740-1830)一书中指出,小说可以直接参与国家秩序的建构。同时,小说具有的文学艺术功用在于“它不是简单地变成墙壁上张贴的标语口号,而是要能够把高昂的战斗意志与深广的社会生活内容极富美感地融为一体”(郭小聪2014:51)。波兰作家亨利克·显克维奇(Henryk Sienkiewicz)的诺贝尔文学奖作品《十字军骑士》,叙说14世纪末到15世纪初波兰和立陶宛联合抗击条顿骑士团的侵略活动,极大地鼓舞了世界各国受压迫人民的斗争精神和反抗意志(陈冠商1984:31-32)。

最后,外交小说双向赋能,不仅拓展了国际关系和文学各自研究的新视野,还推动了外交艺术与小说艺术之间的相互成就。保罗·施林(Sheeran 2007:vi-xxviii)在《文学与国际关系》(Literature and International Relations)中考察了文学与国际关系的互动关系,肯定了文学在国际关系中的重要地位,同时也指出外交艺术也为文学创作带来精彩的故事和素材。广义而言,国际关系中的文学透视首先依靠叙事,“以便认识或展示对象的基本特性甚或深层机理……形成或明示或隐含的主题”(时殷弘2011:25)。

4.2 外交小说的构成要素及其互动关系

第一,外交小说主要由政治语境、故事情节、人物形象和外交主题四个核心要素构成,合力塑造外交思想、理念和形象。政治语境是作者创作的前提条件,是对国际关系现状和外交事件发生场景的话语构建,可分为自然语境(指时间、地点、空间和环境)和社会语境(指人物活动环境、各个外交行为体之间的关系)。外交主题是创作的最终目标,是向读者展示外交小说所倡导、弘扬的外交思想、价值观和精神风貌。在“政治语境+外交主题”框架下,故事情节设计和人物形象塑造是完成外交小说文本构建的关键环节。该四大要素决定了外交小说的创作往往涉及国家间关系和权力博弈,且时常聚焦于对国际关系和外交政策具有影射、警示、类比或反讽作用的典型外交故事和代表性外交官。此外,外交小说通常具有突出的象征、隐喻意义,能借助人物形象和故事情节生动展示宏大的外交理念。如芥川龙之介(1921)的小说《舞会》,以鹿鸣馆舞会指代鹿鸣馆外交,以女主人公日本贵族小姐明子的表现象征日本的欧化政策。格雷厄姆·格林在《文静的美国人》中以派尔暗喻西方不了解殖民地实情的所谓第三方势力,并借“派尔的死批判了空洞抽象的理论、政治理想主义和意识形态外交”(潘一禾2008:75)。

第二,外交小说的生成最终表现为作者主体性驱动下各要素之间的积极互动和交叉融合。外交小说鉴于与国际关系和文学创作的双重密切关系,其使命不仅仅是真实还原国际政治史实,而且还借助人文关怀和跨文化外交艺术,潜移默化、润物无声地表达和传播作者的外交立场。外交小说作为外交活动中人物、情节、语境和主题的有机结合,时常展示出四位一体的叙事特色和话语风格。简言之,作者往往将某个外交官原型、外交史料或当下国际热点问题作为创作源泉和起点,通过艺术加工和虚构改编把主题思想和情感立场巧妙地渗透到整部外交小说的创作过程和故事情节设置中,以塑造紧贴受众语境的典型人物形象。以《蹦极》为例,作者杨优明的创作灵感源自典型人物吴钟华代办一个人建馆的真实外交故事,通过虚构地理位置以及用字母代指国家的方式对外交敏感信息进行脱敏。作者采取第一人称叙事视角和“回忆录”式书写方式,将新中国外交官群像及多位外交官的典型事迹集于主人公钟良一身,“生动地建构出一个披荆斩棘的外交官形象”(管文颖2021)。在叙事策略上,对主人公单兵作战的情节设定加剧了外交工作环境极端恶劣的戏剧张力。作者通过显性勾画灾难片式场景(如飞机遇险、红鱼岛险情)与隐性叙说生活细节(如盐酥鸡宴请、绿藓替代蔬菜),塑造了东方大国外交官斗智斗勇、不辱使命、无所不能的“超人”形象和英雄主义精神。作者以极限运动“蹦极”的隐喻为书名,彰显了新中国外交使节为维护国家利益,明知危险来临仍纵身一跃的责任感与使命感,带领读者一起领略了中国特色大国外交风范。

5. 结语

本文采用跨学科的视角系统梳理了外交小说的历史源流、文学类型、特殊属性和生成机制,认为外交小说是长期存在的小说类型和文学现象,作为一种特殊的外交话语,即“语言资源和文化软实力”(杨明星2021:1),也是讲述中国外交故事、推动国际政治传播的重要载体。外交题材小说具有政治敏感性、话语建构性、外交奇趣性和虚实相兼性四大特殊属性。这些特殊属性决定了外交小说的创作需要宏观生成机制(小说与外交的互动关系)与微观生成机制(外交小说的构成要素及其互动关系)合力而为,协同创新。中华文明古国优秀传统外交文化以及中国特色大国外交的成功实践,为中国特色外交小说的生产积累了丰富的创作素材,开辟了取之不尽的文学艺术宝藏。

在国际话语权的博弈和竞争中,以外交小说为代表的外交文学作品的叙事功能和话语力量不容小觑。同时,小说对外交关系的描述为外交话语体系的研究提供了更广阔的视域。蒂莫西·汉普顿(Hampton 2009:190)指出外交话语植根于“外交关系史”中,漂浮在文学想象的边缘,既是一种对话理想,也是对日益官僚化的现代性政治的预示。文学经典成为外交活动和国际关系的“文化名片”。目前,英美国家在外交小说的创作和研究方面已经上升到国家战略层面,而我国在此领域的发展较为滞后迟缓,远不能满足中国特色大国外交话语体系建设的需要。新时代学界和文坛要加快推动中国特色大国外交的文学书写和艺术表征,开启外交文学特别是外交小说的理论构建和学术创新,精心打造一批外交主题鲜明的优秀文学艺术作品。积极构建与“人类命运共同体”“一带一路”“全人类共同价值”“人类文明新形态”“全球发展倡议”“全球安全倡议”“全球文明倡议”“新型国际关系”“中国式现代化”“和平发展”等主题思想相配套的中国特色大国外交软话语体系,从而向国际社会展现可信、可爱、可敬、可亲的中国外交形象。

*外交小说作家杨优明大使和外交纪实文学作家张宏喜大使对本文的撰写给予了精心指导,提供了大量珍贵外交文学素材和文献,谨致谢忱!

参考文献

[1]Aldridge, J. The Diplomate[M]. London: The Bodley Head, 1949.

[2]Brion, M. AndréGide and the art of evasion[A]. In I.Daunais & A. Hepburn (eds.). Diplomacy and the Modern Novel: France, Britain, and the Mission of Literature[C]. Toronto: University of Toronto Press, 2020: 116-134.

[3]Buck, P. S. The Living Reed:A Novel of Korea[M]. New York: Open Road Integrated Media, 2012.

[4]Bujold, L. M. Diplomatic Immunity[M]. New York: Baen Books, 2002.

[5]Burgess, M. J. British Fiction and the Production of Social Order 1740-1830[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

[6]Caute, D. Politics and the Novel During the Cold War[M]. New York: Routledge, 2017.

[7]Conrad, J. The Secret Agent[M]. London: Penguin Classics, 2007.

[8]Gallagher, C. The rise of fictionality[A]. In F. Moretti(ed.). The Novel(Vol.1): History, Geography, and Culture[C]. Princeton: Princeton University Press, 2006(1): 336-363.

[9]Greene, G. The Honorary Consul[M]. New York: Simon & Schuster, 1973.

[10]Greene, G. The Quiet American[M]. London: Penguin Classics, 2004.

[11]Hampton, T. Fictions of Embassy: Literature and Diplomacy in Early Modern Europe[M]. New York: Cornell University Press, 2009.

[12]Hepburn, A. The art of conversation:Nancy Mitford, France, and cultural diplomacy[A]. In I. Daunais & A. Hepburn(eds.). Diplomacy and the Modern Novel: France, Britain, and the Mission of Literature[C]. Toronto: University of Toronto Press, 2020a: 158-174.

[13]Hepburn, A. The mission of literature:Modern novels and diplomacy[A]. In I. Daunais & A. Hepburn(eds.). Diplomacy and the Modern Novel: France, Britain, and the Mission of Literature[C]. Toronto: University of Toronto Press, 2020b: 3-24.

[14]Kissinger, H. Diplomacy[M]. New York:Simon & Schuster Paperback, 1994.

[15]Lammers, D. Three “diplomatic fictions” from 1932: A literary slant on the “age of appeasement”[J]. The Centennial Review,1992(1): 387-412.

[16]le Carré, J. The Spy Who Came in from the Cold[M]. London: Victor Gollancz Ltd, 1963.

[17]le Carré, J. Tinker, Tailor,Soldier,Spy[M]. London: Hodder & Stoughton, 1974.

[18]Lebow, R. N. The Tragic Vision of Politics: Ethics, Interests and Orders[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

[19]Lukács, G. The Historical Novel[M]. H. Mitchell & S. Mitchell(trans.). London: Merlin Press, 1962.

[20]Mendez, A. & M. Baglio. Argo: How the CIA and Hollywood Pulled Off the Most Audacious Rescue in History[M]. New York: Penguin; Viking, 2012.

[21]Rémy, P. R. Le sac du Palais d’Eté[M]. Paris: Jules Tallandier, 1972.

[22]Robinson, K. S. The Years of Rice and Salt[M]. New York: Bantam, 2002.

[23]Sheeran, P. Literature and International Relations: Stories in the Art of Diplomacy[M]. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2007.

[24]Smiley, J. Ten Days in the Hill[M]. New York: Knopf, 2007.

[25]Upward, A. Secrets of the Courts of Europe[M]. London: The British Library, 2010.

[26]陈大康.关于“晚清”小说的标示[J].明清小说研究,2004(2):125-133.

[27]陈冠商.《十字军骑士》的思想与艺术[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),1984(3):31-35.

[28]陈平原.论“新小说”类型理论[J].中国现代文学研究丛刊,1991(2):114-125.

[29]陈众议,重塑文学原理,构建当代文学话语体系[N],中国社会科学报,2021-11-09(1).

[30]管文颖.一位外交官的心灵旅程[N].中华读书报,2021-09-15(11).

[31]郭小聪.守夜人与夜莺:国际关系领域的文化思考[M].北京:北京大学出版社,2014.

[32]胡友笋.文学与政治关系重构的人学基础再识[J].西安交通大学学报(社会科学版),2015(5):110-115.

[33]芥川龙之介.舞踏會[A].芥川龙之介.夜来の花[M].东京:新潮社,1921:121-134.

[34]刘半农.刘半农作品集(二)[M].杜运通,赵福生,主编.开封:河南大学出版社,2004.

[35]刘江伟.书写伟大时代的万千气象[N].光明日报,2022-12-09(9).

[36]刘静言.丝路幽兰:墨西哥的“中国公主”[M].北京:世界知识出版社,2011.

[37]刘静言,帝国后院[M].北京:五洲传播出版社,2016.

[38]李筱逸,刘文飞.“东方问题”的文学书写——论列昂季耶夫的长篇小说《奥德赛·波利克罗尼阿迪斯》[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2021(3):125-132.

[39]林精华.文学国际政治学[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[40]卢山.蹦极[M].南京:江苏凤凰文艺出版社,2021.

[41]鲁迅.中国小说史略[M].上海:上海古籍出版社,1998.

[42]潘红.论曾广铨的现代性译介[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2016(4):144-149.

[43]潘一禾.一场有价值的政治与外交争论——论格·格林《文静的美国人》[J].杭州师范学院学报(社会科学版),2008(1):71-76.

[44]时殷弘.“文学透视”方法与“美国精神”辨识[J].江海学刊,2011(4):24-28,238.

[45]王昊.从想象到趋实:中国域外题材小说研究[M].北京:人民出版社,2010.

[46]《外交笔会二十年》纪念册编委会.外交笔会二十年(1993—2013)[M].北京:世界知识出版社,2013.

[47]习近平.加强和改进国际传播工作展示真实立体全面的中国[N].人民日报,2021-06-02(1).

[48]杨冠群.教主的诅咒[M].北京:东方出版社,2009.

[49]杨明星.新文科时代外交话语学科构建与外语学科转型发展[J].中国外语,2021(4):1,8-11.

[50]杨明星.推进外交话语研究的学科化[N].中国社会科学报,2022-03-08(3).

[51]杨明星,李文竞,赵玉倩.构建“外交话语学”知识体系培养高层次国际传播人才[N].光明日报,2024-06-10(3).

[52]张宏喜.喜读外交小说《蹦极》有感[EB/OL].观察者网.(2021-11-15)[2025-02-06].https://user.guancha.cn/main/content?id=633975.

[53]张妮.大使作家杨优明:希望外交文学有它的一席之地[N].环球时报,2020-11-13(10).

基金项目:本文系国家社科基金重大项目“中国特色大国外交的话语构建、翻译与传播研究”(项目编号:17ZDA318)和国家社科基金哲学社会科学领军人才项目“马克思主义中国化时代化外交话语体系研究”(项目编号:22VRC013)的阶段性研究成果。

作者简介:杨明星,郑州大学中国外交话语研究院/外国语与国际关系学院教授,博士,博士生导师,研究方向:外交话语学、外交软话语、外交文学。郑润宇,郑州大学中国外交话语研究院/外国语与国际关系学院助理研究员,博士研究生,研究方向:外交话语学、外交文学、外交小说等。