有机小分子半导体因结构明确、生物相容性好并且可设计性强、结构多样等优势,是极具发展潜力和应用前景的光热材料。目前该类材料已在水蒸发、光热发电以及光热响应材料和传感器等领域展现出巨大潜力。然而,大多数分子仍具有荧光特性,限制了光热性能的进一步提升,光热转换效率突破90%仍是挑战,同时其合成过程较繁琐。

近日,学院柔性电子材料与集成系统团队在材料类顶级学术期刊《Advanced Materials》在线发表题为“Near-Quantitative Photothermal Conversion in Non-Fluorescent Diradicaloid Organic Molecules for Efficient Solar Energy Harvesting”的研究论文,提出促进自身无荧光双自由基类化合物非辐射衰减的策略,将有机小分子的光热转换效率提高到接近定量(94.3%)。郑州大学为论文第一作者单位和唯一通讯单位,硕士研究生连文茹和四川大学陈瀚蛟副研究员为论文共同第一作者,刘旭影教授和胡晓光副教授为论文共同通讯作者。

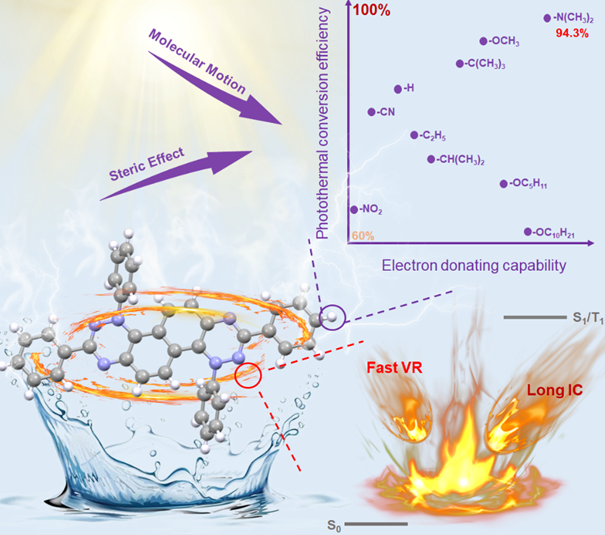

该研究工作设计的系列Blatter共轭双自由基以萘为桥,通过一锅两步法制备且无需柱色谱纯化。这些分子通过改变取代基调节光热性能,其中,二甲胺修饰的分子光热转换效率高达94.3%。在一个模拟太阳照射下,其粉末样品的温度可提高到103℃,并且在1 W/cm2 808 nm激光照射下温度高达350℃,为有机材料的最高值。此外,这些分子吸收光谱宽(300-2000 nm),掺入到多孔聚氨酯中制备的水蒸发器在一个模拟太阳光下可以实现98.52%的高水蒸发效率,该数值在有机材料及无机和有机-无机杂化材料中均处于最高水平。用于太阳能热电发电装置和近红外光探测器,成功实现了高输出电压(241 mV)和超灵敏热响应值(6000%)。理论计算和实验研究表明,二甲胺及甲氧基取代双自由基出色的光热性能归因于三个方面。首先,分子无荧光,因此无辐射衰减过程。其次,吸收光谱宽且在近红外区域摩尔吸收系数大,确保有效的太阳光/近红外光收集。第三,较小的能隙差和单-三线态能量差、强D-A-D分子特征以及分子运动促进了非辐射衰减,这一点通过加速的振动弛豫(~0.3 ps)和延长的内转换(~36 ps)得以证明。该研究为未来高性能光热材料的研究提供了新思路。

近年来,该团队在有机共轭自由基领域取得系列进展。在前期工作中设计合成的噻吩和呋喃桥接的Blatter双自由基无荧光,其纳米颗粒在808 nm激光照射下光热转换效率高达71.4%。将1.0 wt%自由基引入到超热敏离子液体中用于近红外探测,在0.5 W cm-2的808 nm激光照射下表现出高达1100%的热响应值(Advanced Optical Materials, 2023, 11, 2300060)。

围绕有机存储器开关比低、阈值电压高和阻变机制不明确等问题,该团队在前期工作中设计合成了一系列以[1]苯并噻吩[3,2-b]苯并噻吩为共轭骨架的棒状Blatter自由基和氮氧自由基衍生物。基于这些分子的存储器开关比可达到108、阈值电压小于1 V、保留时间超过104秒。并且通过合理的分子结构设计与优化,可对阻变存储行为进行调控,其阻变机理为电化学氧化还原并受电荷转移影响(Advanced Functional Materials, 2023, 33, 2306056; Science Bulletin, 2024, 69, 2675-2678)。近日,该团队提出通过调节共轭自由基的氧化还原电位获得低阈值电压有机忆阻器的策略。研究发现,Blatter自由基衍生物的正向氧化还原电位随着取代基给电子能力的增加而降低,所制备的忆阻器的阈值电压也呈现出相同的趋势。基于二甲胺取代自由基的忆阻器阈值电压低至0.48 V,为有机忆阻器的最低值。本研究首次在共轭自由基忆阻器中实现了人工突触可塑性行为,包括短期增强、配对脉冲促进和长期增强/抑制。将这些忆阻器集成到卷积神经网络中成功用于图像识别,展示了共轭自由基在人工突触和和神经网络计算中的巨大潜力。相关成果以“Redox tunable conjugated radicals enable low threshold voltage memristor for artificial synapses”为题发表在《Materials Horizons》上。郑州大学为第一作者单位和唯一通讯单位,博士研究生彭凯和四川大学陈瀚蛟副研究员为论文共同第一作者,刘旭影教授、张丽教授和胡晓光副教授为共同通讯作者。上述研究工作得到了国家自然科学基金和河南省科技厅学科培育项目等基金的支持。

文章链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202511877

https://doi.org/10.1039/D5MH00886G