近日,我院牛朝江教授团队针对高能量密度锂金属电池在极端低温环境下的应用瓶颈,取得重要进展。

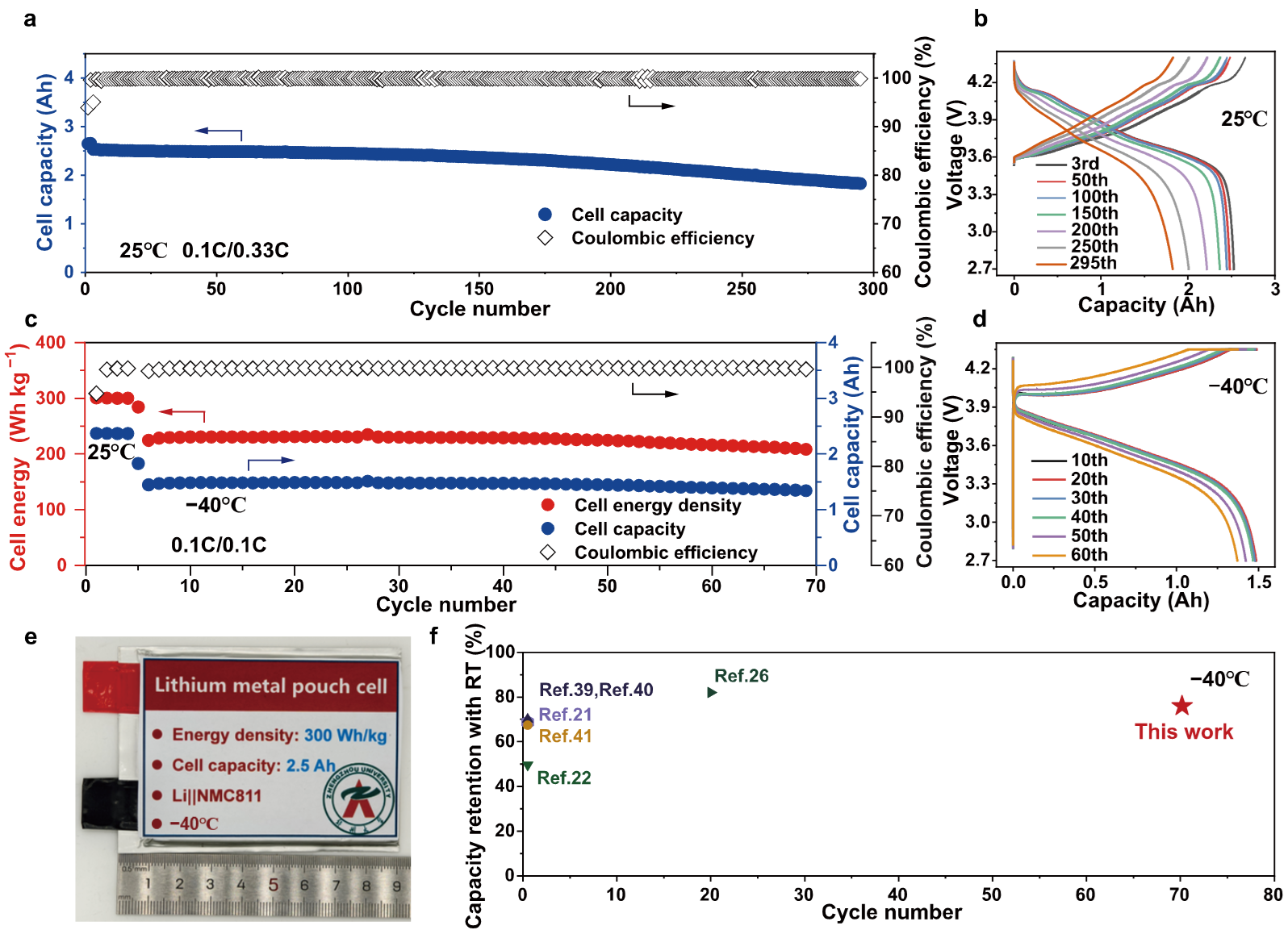

随着智能电子设备在高纬度和高海拔地区的广泛应用,商用锂离子电池在零下40℃的极端低温环境中面临容量急剧下降甚至失效的问题。锂金属电池因其负极离子传输路径较短和独特的沉积/剥离机制,被视为低温应用的潜在解决方案,但高能量密度软包电池在低温下的电解液设计与界面稳定性仍是实现其稳定循环的核心挑战。针对这一挑战,牛朝江团队提出一种“强溶剂(DME)+弱溶剂(DMC)”竞争配位策略。通过DMC破坏Li⁺与DME之间的强相互作用,诱导局部无序溶剂化结构的产生,降低Li⁺的去溶剂化能垒。同时诱导了富含无机物的电极/电解液界面层的形成,有效抑制了锂枝晶的生长,加快了界面传输动力学。结果表明,300 Wh/kg软包电池在零下40℃下可输出77%的能量,循环70次后容量保持率为93%,显著优于现有报道成果。相关成果以“Competitive Coordination Effect to Simultaneously Achieve High Energy and Stable Cycles in Li-Metal Pouch Cell under -40℃”为题发表在《Energy & Environmental Science》上。郑州大学材料科学与工程学院为第一单位,孟星星硕士为第一作者,牛朝江教授和张枭副研究员为共同通讯作者。文章链接:https://doi.org/10.1039/D5EE03522H。

在从电解液角度攻克界面稳定性难题的同时,牛朝江团队进一步将研究拓展至电极材料的本征结构优化设计,旨在解决电极材料因循环时体积变化而导致的稳定性问题。团队创新性地提出一种d-轨道工程化功能解耦设计新策略,通过构筑一类新型的π-d共轭配位聚合物材料,利用具有特定电子构型的镍离子中心作为电化学惰性的结构锚点,稳固整个材料骨架。基于该策略设计的材料展现出优异的结构稳定性,在经历4000次深度循环后仍能保持高容量。相关成果以“Unlocking the Ligand-Dominated Redox Activity in π-d Conjugated Coordination Polymers for High-Capacity and Stable Potassium Storage”为题发表在《Advanced Materials》上,牛朝江教授为共同通讯作者。文章链接:https://doi.org/10.1002/adma.202509022。

上述研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、河南省科技攻关计划等项目的支持。