“凡事都要脚踏实地去作,不驰于空想,不骜于虚声,而唯以求真的态度作踏实的工夫。”这句誓言深深烙印在他的心间。

2013年7月,郑州大学管理学院(原旅游管理学院)2009级本科生吴蕊强肩负队长重任,带领郑州大学第十一届研究生支教团的12名成员,满怀青春的热血与无限的憧憬,毅然奔赴内蒙古锡林郭勒盟多伦县,踏上了这段充满未知与希望的旅程,也开启了郑大青年与多伦青年携手共进的第七年。

是队长 是朋友 是家人

作为校学生会的骨干成员,吴蕊强一直怀揣着投身公益、奉献社会的热忱。支教通知一经发布,他就毫不犹豫报了名。对他而言,这不仅是给学习生涯增添一抹别样的色彩,更是想用一年的时光践行一件足以铭记终生的大事。经过严格的组织遴选和层层面试,他凭借扎实的能力和坚定的信念,成功入选郑州大学第十一届研究生支教团并担任了内蒙古服务队的队长。

与四季分明的河南不同,多伦的昼夜温差极大,即使在七月,夜晚也充斥着凉意。冬季更是寒风凛冽,零下二十多度成为常态。面对不同的气候条件,吴蕊强从未打退堂鼓。初出茅庐的队员们,不少人初次远离家乡,因陌生的工作环境而产生想家情绪。“关系好是开展工作的基础。”他深知沟通交流与互助关怀是至关重要的,时刻关注队员相处与心理状况,一旦发现问题就及时安抚,探寻根源解决。支教时,成员们各司其职开展活动,推动支教工作稳步前行;生活上,他们更像家人,每逢周末、佳节就会聚在一起分享各自的拿手菜,畅所欲言。

“我们身在他乡,生活上会彼此扶持,也从支教团同学逐渐变成了志同道合、并肩作战的兄弟姐妹。”郑大研支团作为多伦县志愿活动的主力军,积极参与并推动各项志愿活动的开展。为期三天的锡林郭勒盟国际马术耐力赛,是对队员们毅力与耐力的一次挑战。从前期的筹备物资、布置会场、宣传活动;到赛场上引导裁判、联系选手、组织观众;最后总结活动、收尾工作,队员们分工明确,有条不紊。烈日高悬,将炽热毫无保留地倾洒在草原,成员们的心也如这天气般滚烫,他们忙碌的身影来回奔走,任由汗水浸湿衣襟,但一刻也不停歇。高强度的工作虽让大家疲惫不堪,但看到骏马如汹涌的潮水般奔腾而过,选手们身姿矫健,眼神坚定,观众们的欢呼声此起彼伏,所有的辛劳都化为幸福的泪水。众人拾柴火焰高,越是艰难的环境,越是富有挑战性的工作,越是富有成就感,越拉近了彼此的距离,让支教队成员间的情谊愈发深厚。

图为(吴蕊强右四)研支团参加锡林郭勒国际马术耐力赛志愿活动

十二年过去,这份情谊却从未褪色,每年七月的相聚,成为大家心照不宣的约定,重温往昔,研支团已然成为一个温暖的大家庭。

多伦的人 多伦的城 多伦的情

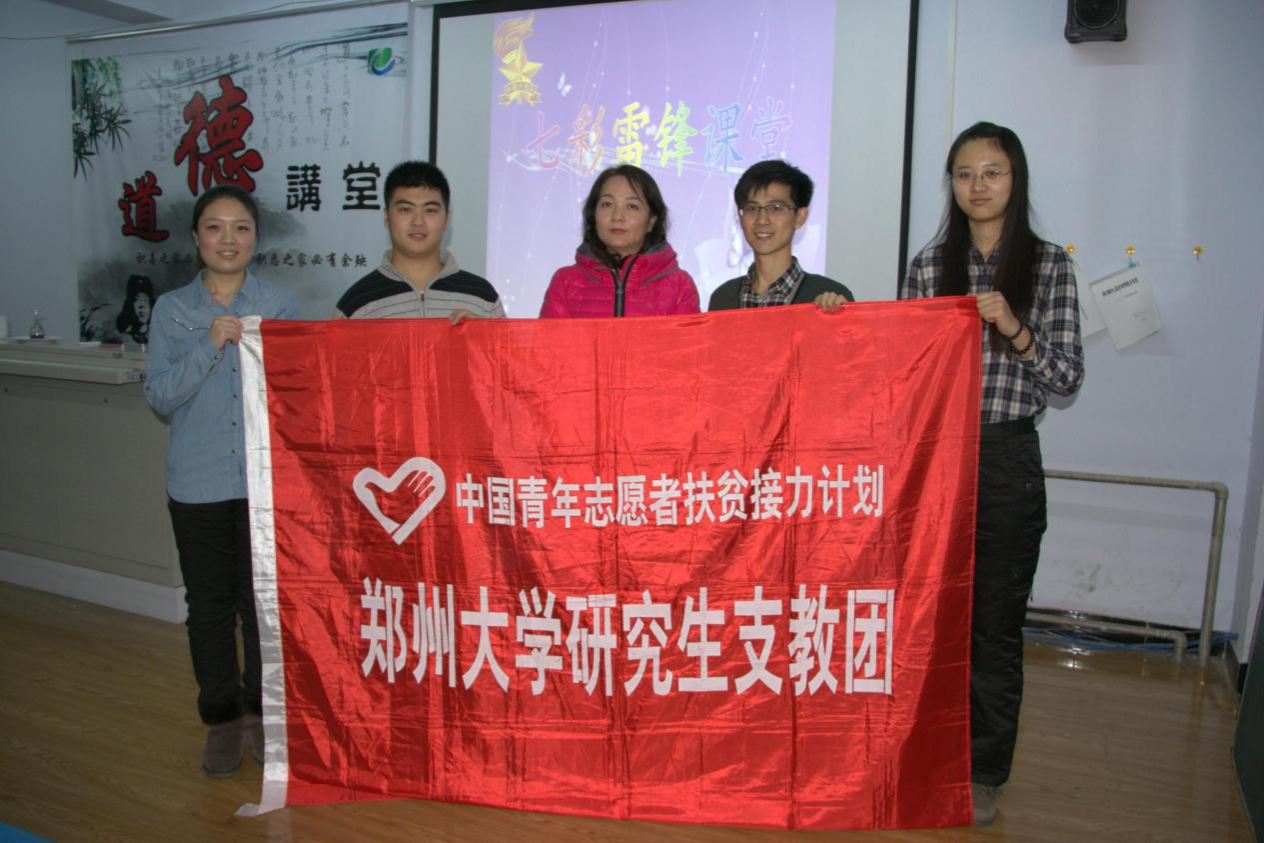

在教育资源有限的多伦县,吴蕊强不满足于单纯的课堂教学,想为农牧民工子女带来更大的帮助,积极探索创新教学模式。来自旅管、公卫、化工等不同专业的队员们围坐在一起,热烈讨论如何发挥专业优势。当有人提到根据彩虹丰富的色彩对应不同主题,前往各个学校开展特色宣讲时,瞬间点燃了大家的热情。集思广益之下,极具特色的“七彩雷锋课堂”诞生了,红橙黄绿青蓝紫,分别对应了消防安全、身心健康、思想道德、环境保护、传统文化、法制教育、科学与艺术。这一课堂打破了传统支教课程单一的局限,将不同的专业知识巧妙融入其中,开创了全新的教育实践活动。在郑州大学团委与多伦县团委的扶持与帮助下,研支团成员开讨论会、搜集课程资料、设置讲义、创新模式,最终“七彩雷锋课堂”在多伦县成功举办,为农牧民工子女和留守儿童构筑了美丽的“七彩梦”。当宣讲结束后,同学们还围着他们不停地提问,那一刻,吴蕊强和队员们深刻地感受到支教的意义。

图为2013年“七彩雷锋课堂”系列活动,吴蕊强为右二

此外,吴蕊强作为责任编辑,和队员们携手多伦县共创了专刊《多伦青年》。从封面的精心设计,到首语“引导青年到祖国最需要的地方实现青春梦想”的选取,再从不同板块的标题设计,到专刊内容的深入采写,最后到文章的细致排版、插图审核,每一个环节都凝聚着研支团的心血。吴蕊强也在“志愿风采”专栏中写下了《多伦的人,多伦的城》。“多伦的人、多伦的城给我带来的是前所未有的感觉,这也许就是幸福。”字里行间满是温情与热忱,这不只是吴蕊强记录的所见所闻、所思所想,更是研支团与多伦的人、多伦的城留下的深深的多伦情。时至今日,《多伦青年》仍在出版,留存了一届又一届郑大青年与多伦青年的共同成长与收获,他们的故事也在不断续写。

图为研支团与多伦县团委共创的专刊《多伦青年》目录页

青春支教情不移,岁月相伴梦同行

在时光的长河中,每一段真挚的情感都有其独特的印记。“陪伴是最强的鼓励和支持。”吴蕊强与爱人刘冉的故事便是如此,交织着梦想与成长,从校园里奏响,在支教旅程中升华,于职场上延续,宛如一首动人的诗篇,处处写满了他们的成长与相守。

刘冉是郑州大学新闻与传播学院2008级本科生,2012年怀揣支教热忱,入选郑州大学第十届研究生支教团内蒙古服务队,成为内蒙古锡林郭勒盟多伦县第一中学的英语教师。二人相识于校学生会,忙碌的工作成为他们缘分的纽带。吴蕊强接手多项工作,从创业中心到办公室,从秘书处再到勤工部,联络各方,协调资源;刘冉同样为学生会的各项事务出谋划策,贡献力量。共同奋斗的日子,让两颗年轻的心越靠越近,爱情的种子悄然种下。“我们两个本科期间的目标都很明确,也很一致:好好学习,保持好成绩;专注工作,提升学生干部意识与能力,争取成为研究生支教团成员,去西部支教。”二人并肩而行,相互指引,彼此成就。

志合者,不以山海为远。支教的时光里,他们成为对方最温柔的依靠,每天分享各自工作和生活的点点滴滴,是他们最幸福的时刻。刘冉支教时很想念学校的麻辣烫,吴蕊强就到食堂要了窗口麻辣烫的配料,精心分类装好,写了一封信,请去多伦看望研支团成员的老师带给刘冉。“我打开看到麻辣烫调料的时候,眼前浮现出他向窗口工作人员解释并表达想要配料时的样子,浮现出他给我写信时认真的表情,浮现出把这用心准备的东西放进盒子里给老师时候的样子。”有心人,千里愈见真情。

在青葱的岁月相识于郑大,在灿烂的青春支教于多伦,又携手走过了忙碌的研究生阶段。在毕业季求职时,两人也一起“战斗”,一边去网络论坛整理求职经验,一边分享彼此的想法和求职进度,为对方打气。最终,两人都心想事成,留在郑州,吴蕊强投身航空港区建设,刘冉在华北水利水电大学担任辅导员。

2017年,他们步入婚姻殿堂,研支团的成员们也都来送上祝福,共同见证了这一段“从校服到婚纱”的真挚感情。婚后,他们在生活中分工协作,体谅、理解对方,共同承担家务和照顾孩子的责任。在工作上,他们还像从前一样,遇到难题共同商量解决,从不抱怨对方的工作忙,一直默默陪伴彼此。从校园到职场,吴蕊强和刘冉在成长中坚守初心,在爱情里相互守护。谈到未来的规划,两人有着共同的憧憬与期待,“做一个善良的人,一步一个脚印地奋斗,专注于每一件需要做的事情,不要胡思乱想。”

图为吴蕊强与刘冉幸福的一家三口

“蕊强跟刘冉都是特别踏实的孩子,做学生工作认真努力,当支教老师尽职尽责,成家立业进入社会也一步一步地往上走,作为老师真的为他们开心。”吴蕊强本科时的团委负责人、校团委杨明书记十几年来也在不断关注他的成长,十分欣慰于他的成就和幸福。

十二年的支教回访,十三年的爱情长跑,见证了两人的相互扶持、并肩奋斗,见证了多伦与郑大的深厚友谊,也见证了郑大十几年来的发展新篇章。十几年来,在学校全方位的大力支持下,郑州大学研究生支教团一届又一届接续努力,传递着知识与希望的火种,看到队员们有朝气、有想法、有才华,吴蕊强感慨万千,“很欣慰,很骄傲,也很羡慕。”他深知,支教的意义不仅在于知识的灌溉,更在于希望的传承。他寄语学弟学妹们:珍惜这难得的支教经历,用心去感受、去付出、去成长,享受支教带来的每一份感动与收获,因为这不仅是对社会的交代,更是对自己的交代。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”岁月流转,无论再过去十年、二十年,甚至更久,这段承载着幸福与美满的支教记忆都将始终伴随着吴蕊强成长,激励他继续在自己的领域发光发热,续写属于自己的精彩篇章。而郑州大学研究生支教团十年如一日的坚守,也将感召更多郑大学子走出校园,背上行囊投身西部之中,为那些在知识边缘徘徊的孩子们,铺就一条洒满阳光的希望之路。

金美辛 李芊彤 吴慧 供稿