自1928年办学至今,郑州大学的发展始终和国家的需要、中原文明的振兴联系在一起,一代代奋勇前进的郑大人与国家和人民同呼吸、共命运,用行动乃至鲜血诠释“求是 担当”的郑大精神,谱写了波澜壮阔发展史。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年到来之际,我们开设了《抗日战争中的郑大和郑大人》主题专栏,回望校史中的抗战记忆,从先辈们的奋斗中找寻精神坐标,汲取奋进力量,接续前行,在一流大学建设的新征程中续写青春华章,书写“大有可为”的时代答卷。

嵇文甫,当代著名的教育家、史学家、哲学家,郑州大学首任校长,历史学系的创始人,中共早期的党员。五四运动时期投身于革命洪流,追求真理,历任河南省副省长、中南军政委员会委员、中国科学院哲学社会科学学部委员、河南大学及郑州大学校长等职,为开拓中国哲学史及古代思想史学术领域的研究作出了突出贡献,为郑州大学的长远发展奠定了坚实基础。

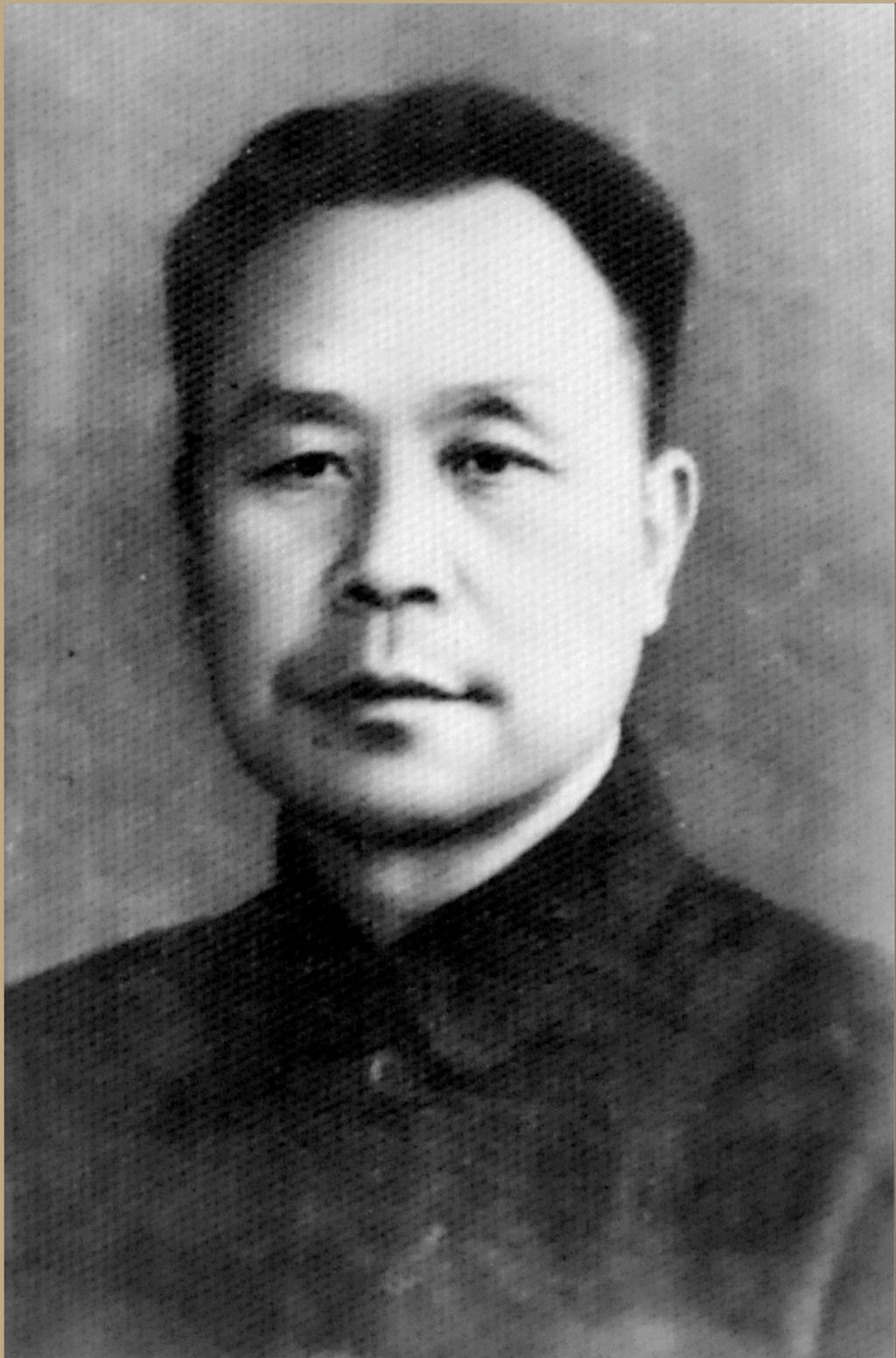

嵇文甫先生

嵇文甫先生1895年12月17日出生于河南汲县一个市民家庭,直到1949年新中国诞生,经历了一个风雨如晦、鸡鸣不已的年代的他表现出了对帝国主义、封建主义和反动势力进行不屈不挠、英勇无畏的斗争精神,不愧是一位坚强无畏的革命战士。

1918年自北京大学哲学系毕业,嵇文甫先生终生从事哲学和史学的研究、教学与传播工作,著述丰厚,造诣颇深。他和冯友兰是北大同班学友,在求学、治学和人生历练等方面,又有许多相似相同之处,人称“南冯北嵇”,在我国学术界享有很高的声誉,受到人们的爱戴。

1918年北京大学哲学门毕业照,嵇文甫(二排右三)与校长蔡元培(前排右四)、

文科学长陈独秀(前排右三)、教授梁漱溟(前排右二)、同学冯友兰(二排左四)等合影。

五四运动期间,时任河南第一师范国文教员的嵇文甫先生教学生反帝反封建,把“文化革命”精神带到课堂上来,他比较系统地介绍了西方的资产阶级民主主义和一些社会主义思想,抨击了当时社会及教育界的弊端。他与青年学生风雨同舟,站在革命前列,积极参加青年学生的集会游行,支持青年学生的正确革命行动。在新文化运动兴起之时,他提倡白话文,反对旧道德、旧文学,提倡新道德、新文学。而对河南社会及教育界的“面掘徒更、精神不改”陈陈相因的状况,便以“打破社会上教育上之老套,惊醒其迷梦,指示以前途大路而促进其进步”为宗旨,与冯友兰、韩席卿等创办《心声》杂志社,为“五· 四”高潮中河南的各种新刊物不择而生开启先河。在1924年至1926年的革命高潮时期,嵇文甫同志经他的学生刘英介绍,加入了中国共产党,成为一名光荣的共产主义战士。不久他受组织委派赴苏留学,因病回国。这时国内轰轰烈烈的第一次大革命已告失败,党组织遭受严重破坏,他也因此与党失掉联系。直到解放前,他一直生活在国民党统治之下,但他没有颓废徘徊,而是坚持进步,坚持正义,坚持以马克思主义基本原理指导教学和学术活动,确保党员的本色不变。

“九一八”前后他在北京大学任教期间,教学生抗日爱国反蒋。在民族危亡的关头,他演讲、写文章、办刊物、组织宣传抗日团体等,极大地教育、影响着青年学生。他抗日爱国的鲜明态度深受青年学生的敬佩,北大学生请他任《北大学生》顾问。因他反对唯心论,在课堂上与一著名的唯心论教授唱“对台戏”,宣传马克思主义哲学,为胡适所不容,并引起蒋特的注意,他不得不离开北京。1933年8月回到开封,他任河南大学教授兼文史系主任。但河南的形势与北京并无两样,学校里CC组织和复兴社横行。广大师生对此深恶痛绝,嵇文甫先生便和他们一起,不顾反动派的监视与迫害,义无反顾地投入了反蒋抗日的斗争。“一二·九”学生运动震撼全国,激励着开封学生的爱国热情。嵇文甫先生积极参加了著名的开封学生“卧轨”爱国行动。他为万余名集会龙亭的学生发表讲演,更加激发了学生高昂的斗志。

“七七事变”后,国共第二次合作,抗日统一战线形成,全国抗日斗争进入了一个新的阶段。这时,嵇文甫先生几乎将全部身心投入了抗日救亡运动。他出席各种救亡会议,组织救亡团体,出版救亡刊物。在中共河南省委直接领导下,他和姚雪垠、王阑西等一起主编了《风雨》抗敌救亡周刊,同时他又与孟平等一起主编了《大时代》旬刊。1938年春,他和范文澜等开办了“河南大学抗敌工作训练班”,后改名为“河南抗战教育工作团”,他亲自出任团长,范文澜任副团长。他们经常深入群众,甚至步行到朱仙镇、尉氏、鄢陵、舞阳、许昌等地宣传抗日运动。然而,他们的爱国行动遭到了国民党反动当局的仇视,强令他与范文澜离开该团。在迁移的过程中,嵇文甫先生仍以课堂为阵地,在他所讲的各门课程中,都贯穿着马列主义的基本观点,对启发学生的革命思想,发展学校中的进步力量起了积极的推动作用。课余时间他还给学生作专题讲演,使青年们从中受到教育,认清应该走的道路。为此,国民党顽固派对他极为恐惧和仇恨,在1941年10月的反共高潮中,嵇文甫先生被捕。在狱中,他经受了严峻的考验。铁窗下他赋诗明志:“寝馈六经三史,瓣香一峰二出”,借赞抗清的孙夏峰、王船山和全谢山三位学者,以表达他矢志不移的抗日决心。

抗日战争胜利后,嵇文甫先生又积极投入到“反内战、反饥饿、反迫害”的斗争中。他的影响之大,为国民党切齿痛恨,因而被河南反动当局列入黑名单之中。他虽身处险境,但仍英勇无畏地进行革命宣传,斗争中他已成为河南知识界进步的一面旗帜。在旧中国反动势力猖獗的年代里,嵇文甫先生始终站在革命的一边。

解放后,他更是为人民建功立业,建设美好春天。1956年,已届“知天命”年龄的嵇先生,受聘为郑州大学首任校长,把全部身心投入到学校的建设和发展工作上,使刚刚创立的这所综合性大学,很快步入正轨,初具规模,为以后的发展奠定了坚实的基础。在任职校长期间,他还同时兼任河南省副省长等职,虽位高事繁,但身为一级教授和国家哲学社会科学学部委员的他,从不脱离教学岗位,始终在学校的讲坛上勤勉耕耘。其教学讲课,不用讲稿,娓娓而谈,朴实无华,平中有奇,自成一家特色,深受师生们的欢迎。他为党和人民的事业做出了不可磨灭的贡献,于1959年7月1日又重新加入了中国共产党。他生命最后一刻是于1963年10月10日,在省政府召开的一次会议的讲话中,因劳累过度,突患脑溢血与世长辞。他无愧为一名优秀的共产党员,他的一生无愧为由一名坚强无畏的革命知识分子到光荣的共产主义革命战士。

郑大学子在嵇文甫先生铜像前宣誓

原文收录于《郑大访谈录》,今有删减