八十年光阴荏苒,硝烟早已散尽,但那些在烽火中挺直的脊梁、在危难中坚守的初心,始终镌刻在郑州大学的历史年轮里。值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,我们开设了《抗日战争中的郑大与郑大人》主题专栏,鉴往知来,在历史的回响中砥砺担当,勇毅前行。

让我们走进《抗日战争中的郑大与郑大人》主题专栏第二篇:“逢山山下死,逢水水下亡,决不当亡国奴!”——河南现代医学奠基人张静吾的抗战岁月。

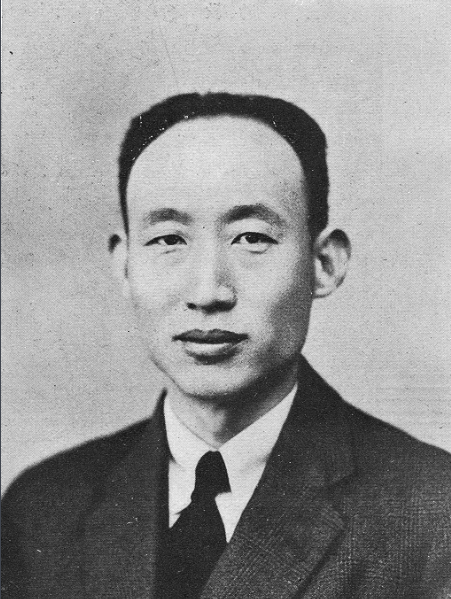

张静吾(1900—1998),著名医学教育家,河南大学医学院(原河南医学院、河南医科大学,今郑州大学河南医学院)创始人之一。历任河南大学医学院、河南医学院、河南医科大学的院长、副院长等重要行政职务。在河南大学医学院和河南医科大学执教及管理达半个世纪之久,为河南医科大学、河南西医医学教育和中国医疗卫生事业的发展作出了杰出贡献。

窗体底端

张静吾先生

张静吾先生1918年毕业于河南留学欧美预备学校。1919年,他东渡日本,攻读医学。在求学期间,他参加了声援北平学生“五四运动”的游行示威,反对中国驻日公使的媚外行动,并与日警搏斗。因不愿受日本人歧视,1920年他愤然归国,进入上海同济医工专科学校学习。1922年他赴德国哥廷根大学留学,留学期间,张静吾先生结识了无产阶级革命家孙炳文、武建西、李维汉、朱德、朱家骅等留德、留法的中华学子和志士仁人,思想政治上受到这些无产阶级革命家的深刻影响,张静吾先生的爱国热情和为祖国医学事业献身的志向,更加坚定。

窗体顶端

窗体底端

窗体顶端

五卅惨案发生后,德国哥廷根大学中国学生开会谴责帝国主义

(前排右四为朱德,中排右五为张静吾)

窗体顶端

窗体底端

窗体顶端

五卅惨案发生后,共产党员和留学生在德国街头散发传单

(右二为武剑西,右七为张静吾,右九为孙炳文,右十一为阎仲彝)

1927年,张静吾先生返乡省亲时目睹了河南荒乱的景象,民病无医,苦不堪言,他以医师身份访问河南中山大学校长凌济东“极陈创办医科之必要”,同时向时任河南省主席之刘茂恩建言,河南应有医学院,以培养医学人才,解除病人痛苦。1928年国立河南大学医学院筹建成立,开启了河南省现代高等医学教育的先河,填补了中原地区高等医学教育的空白。

1934年,张静吾先生受聘为河南大学医学院院长兼内科学教授。回到阔别多年的母校,他以全副精力投入河南大学的建设工作。他将附属医院进行扩充,使学生有了比较完备的实习场所;聘请医学教授、选送助教进修,在河大医学院初步建起了一支较强的师资队伍。1936年,他亲赴南京,向中英庚款委员会请准补助费十五万大洋,购置了一批教学仪器和图书资料,建起可容纳120张病床的病房楼,使医学院初具规模。

窗体顶端

1936年春教育部医学教育委员会在南京开会后合影

(中排左一为张静吾教授)

“八·一三”淞沪抗战,面对急剧增加的伤兵数量,许多伤员得不到及时救治,张静吾先生亲赴南京,面见时任军政部军医署张建署长。他说“战时当以抗战第一,军医署可利用高校医学院的人才优势,承办军医院,以增强前线重伤员救治能力,同时,使医护人员的爱国热情亦有用武之地”。张建采纳了这个建议,以军政部之名义,全国组建了十二个重伤医院,并委任张静吾为第一重伤医院院长,由于先生无法马上离开上海,所以改为第五重伤医院院长,以支援抗日。同时,他还帮助母校河南大学承办了军政部第十一重伤医院。1940年初,张静吾先生受聘为贵州安顺军医学校(“国防医学院”前身)内科主任教官兼附属医院代理院长,全力救治官兵,培养军医人才。

窗体顶端

窗体底端

窗体顶端

抗战时期,张静吾教授在安顺军医学校

(中排右二为张静吾教授)

1943年,河南大学在流亡办校期间,张静吾先生应邀重回母校国立河南大学任医学院院长。他在条件艰苦、行走不便的山区,仍带领众师生坚持上课,不间断医学教育和对当地农民的医疗服务。张静吾先生治学严谨,教学方法灵活,举例通俗易懂,重点突出,尤其注重培养学生独立思考能力,经常举一反三地提出问题,而且不断练习基础课程,使学生们在学习临床课时,能和基础课紧密联系。教学之余,针对嵩县地处山区、交通不便、缺医少药的情况,张静吾先生主张开设医院,日夜应诊,为当地群众看病。还在当地招收几批高中毕业生,经过精心培养,使之成为合格医生,切实解决山区缺医少药的难题。

张静吾先生和医学院的教师以辛勤的汗水赢得了群众的信赖,与嵩县山区人民建立了水乳交融的亲密关系。然而,他的个人生活却在这次流亡办校期间付出了巨大的牺牲,1944年5月,日寇突袭潭头镇,时值大雨滂沱,山洪陡发,未及撤离的河南大学医学院师生四散逃避却无从安身,张静吾先生的妻子吴芝蕙被连刺数刀,不幸身亡;侄子张宏中被刺4刀,身受重伤;张静吾先生在被日寇抓去的路上,宁死不做亡国奴,趁日寇不注意纵身跳入山沟,被山中树枝挡住,后为百姓搭救,得以幸存。在这场空前的劫难中,河南大学死难师生及家属达16人,失踪25人,历经五年呕心沥血营造的深山学府,在日本侵略者的炮火下毁于一旦。

抗战胜利后,河南大学迁回开封原址,张静吾先生第三次被聘任为医学院院长。在刚刚失去妻子和照顾身负重伤侄子的阴霾下,张静吾先生从未被打垮。回到校园,他立即带领师生开展重整校园活动,清理废墟。为了重建医学院,他多方奔走,殚精竭虑,筹得联合国以及英美等国成立的河南救济分署借款20万,为教学和医疗工作的尽快恢复铺垫了基础。张静吾先生还派人从华西大学医学院购回一批教材、挂图、标本等教学用具。经过多方努力,1946年医学院正式复课和开诊。

1948年12月新中国成立前夕,河大校长姚从吾辞职,师生推举郝象吾、马非百、张静吾组成“三人小组”,以维持河大局面,将河南大学完整无缺地交给新中国政府。曾有亲友、老同学等多次劝张静吾先生到台湾,有关人士甚至已为他买好了去台湾的机票,但想到医学院的师生,自己的医学教育事业、祖国和故乡。再加上他对国民党反动腐败已有深刻认识,便拒绝赴台。在他以往接触的进步人士经历中,使他对共产党治理国家和发展教育有了信心,坚定地站在共产党人这一方,毅然坚持留在苏州,等待解放。

窗体顶端

窗体底端

窗体顶端

张静吾教授与河南大学医学院十四届毕业生合影(前排左四为张静吾)

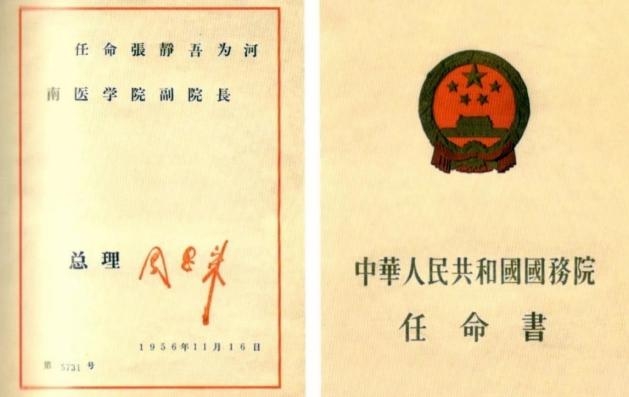

新中国成立初期,张静吾先生任河大医学院附属医院院长。1950年,他受重托赴上海、南京等南方数个城市聘请资深教授数名,壮大了河南大学医学院的师资队伍。10月,中国人民志愿军赴朝作战,揭开了抗美援朝战争的序幕。1951年,医学院先后抽调两批志愿医疗队奔赴抗美援朝前线做医疗救护工作。1956年河南医学院迁至郑州,张静吾负责筹建新校舍。同年,他受国家总理周恩来之聘任河南医学院副院长。

周恩来总理签发的河南医学院副院长聘书

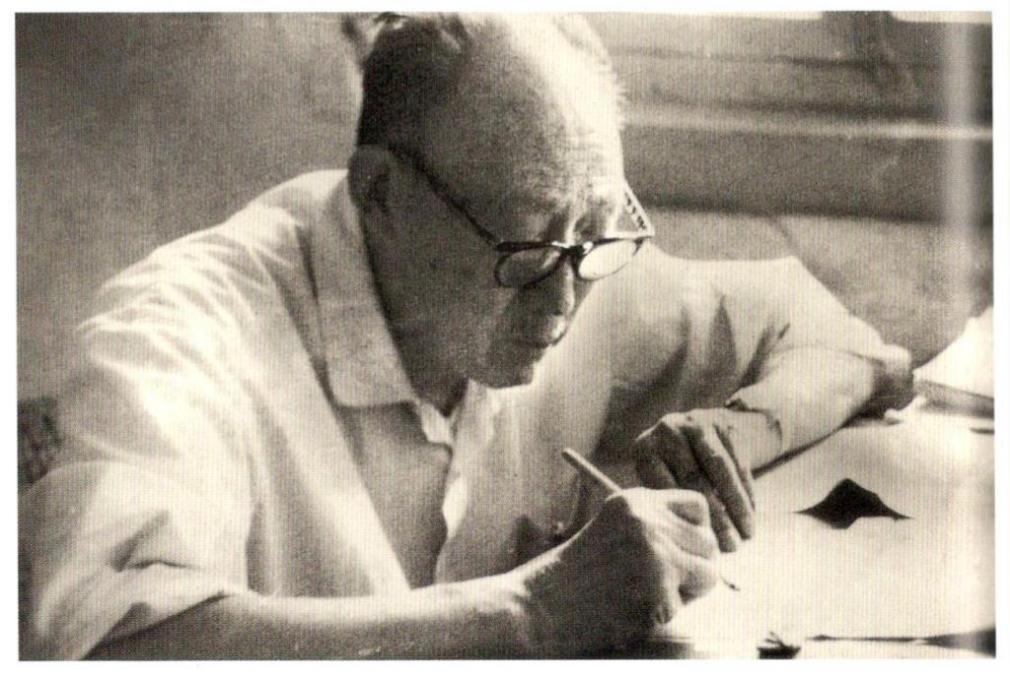

从1974年开始,张静吾先生主要从事医学翻译及编辑工作,译有肝炎和神经科德文资料近百篇。他参加编写《临床神经病学》一书,这是河南医学院神经科第一部自编教材。九十岁高龄的张静吾先生还撰写了许多改进医学教育的长篇建议等为医学教育质量的提高建言献策,多次为医学生做报告,指导学生“如何学好专业知识”“怎样才能成为一名合格医生”读书看报一直坚持到生命的最后时光。

窗体顶端

窗体底端

85岁时,仍伏案翻译出版了50多万字的德国《神经病学教科书》

张静吾先生的一生经历与中国医学教育和河南医学院的历史息息相关,他自豪地说他一生是河南医学院的人!

张静吾先生塑像(郑州大学医学院校园内)

原文收录于《郑大访谈录》,今有删改