八秩春秋,山河已新,然而历史烟云中那声声救亡呐喊、道道求索足迹,始终在郑州大学的精神血脉里奔涌不息。值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,我们开设了《抗日战争中的郑大与郑大人》主题专栏,在先辈的足迹中,找寻“求是 担当”的赤子初心。

让我们走进《抗日战争中的郑大与郑大人》主题专栏第三篇:战火中的河南医学院——夏清洲的抗战记忆。

夏清洲,原第一附属医院改革办公室副主任,高级会计师。夏清洲记忆中的河南医学院,是战争年代的炮火,是贫困时期的沧桑,是壮大医学院的回忆,也是郑州大学的历史!

20世纪初期,中原大地时逢军阀混战,又灾荒频繁,天灾人祸之中,民不聊生。此外,还缺少医生,药品物资也十分短缺。此情此景之下,河南省一些有识之士和医药界贤达,为谋求强国富民之道,于1928年成立了河南大学医学院。医学院建立起来以后,为了方便学生学习、实习,使群众就医便利,就成立了附属医院,就是现在郑州大学第一附属医院的前身。

医院成立不久,国家发生了一件大事,就是爆发了“七七”事变,全国人民掀起了抗日运动高潮。河南省医学院也不例外,积极投身抗日运动,全校职工们和河南大学其他院系的职工一起,纷纷走出校门,贴标语、发传单、演戏剧、宣讲抗日道理,力图从方方面面唤醒民众的抗日赤心,决不能让中国落入日本人的手中。每个科室各显其能,从里到外地保护中国人民,也保护中国人民的抗战之心。外科和其他科室还共同创办了战伤训练班,招收青年学生,为他们讲授战伤急救和护理知识,同时还组织了战地服务团和抗日医疗队,准备开赴前线,为抗日战士服务。医学工作者的这颗赤子之心,在众人齐心协力下,为抗日战士精诚服务,在抗战期间发光发热。

1938年4月,时逢台儿庄战役。抗日战士不畏生死,抛头颅,洒热血,与日本侵略分子战斗到底。河南医学院在这个时候承担起了战地医院的责任。大批在抗日中负伤的战士,从各战场运抵开封,医院此时扮演了临时战地医院的角色,奉献出了全部的医学力量。除了充分提供原有的病房外,河南医学院甚至还暂停了临床课程的教学,把学校的教室、实验室和其他用房全部改作病房,全力以赴地为伤员服务。与此同时,河南医学院还奉当时的军政部命令,积极筹建了军政部第十一重伤医院,由院长郭鑫斋带领部分职工积极参加到抗日战争中,院长与其他同仁们携带大批的设备器材,自开封途经郑州沿平汉铁路南下,至信阳作短暂休整。队伍还趁休整的时候,在当地又招收了青年30余人,培训之后,充作队中的护理人员。修正后,队伍继续南下,这支队伍在郭鑫斋的带领下一边行军一边学习,还在沿途中救治病人。在汉口稍作停留之后,队伍即刻转入湖南,经常德,辗转半年,行程1000余公里,于1939年春天的时候到达了辰奚。

辰奚地处鄂、陕边缘,是当时的抗日重镇,大批负伤战士接踵而来。为适应抗战需要,院长带领同仁们在城东山区的竹林中搭建了7个草棚,并接收部分人员成立了临时医院。这虽然是临时医院,初具规模,设备医资不甚完善,但仍深受病员信任,最多的时候接收伤病员有500余人,为抗日战争作出了贡献,是抗战胜利的背后支撑。在极其艰苦的环境中,医院坚守了6年,这期间,多少救死扶伤,多少生死瞬间,多少为挽救生命的彻夜难眠,多少为预防疾病的日夜颠倒。但是,1944年那不太明媚的一天,这样一所临时医院惨遭敌机轰炸,不幸失火,房舍全部都被烧毁,幸免于难的医院职工整理能用的器材后,即刻改编为流动手术大队,仍然继续坚持为伤病员服务。

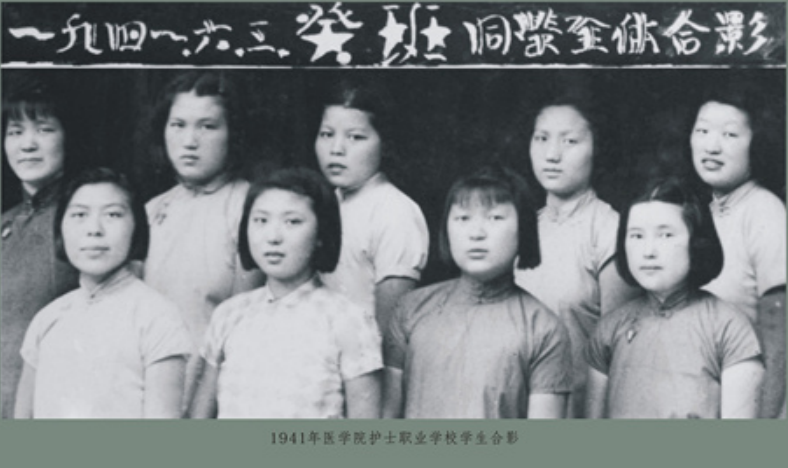

1941年医学院护士职业学校合影

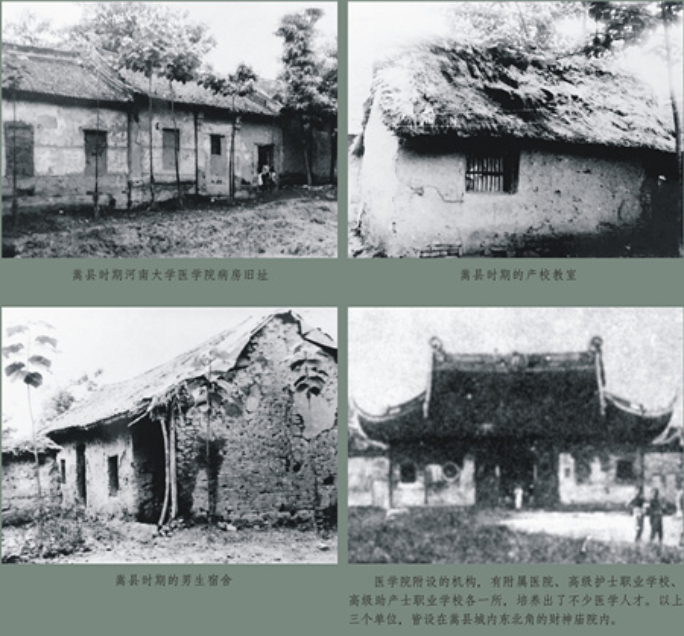

另一方面,郭鑫斋院长带领部分职工组成的第十一重伤医院南下不久,战火就逼近了开封。留守在开封医院的另外一部分医务人员随着河南大学一起西迁至镇平县。在镇平县借用了庙宇、祠堂,还在当地人民的部分民房开设了些许门诊和病房,为当地人民的疾病预防和治疗付出了时间和精力。后来,因为日军继续西犯,镇平县朝不保夕。这一部分医务人员又奉上级命令,迁往嵩县。在嵩县的日子里,经过一段时间的短暂准备,医学同仁再次开诊、复课,继续为人民服务。但是,客观条件十分艰苦。嵩县,地处山区,交通闭塞,虽然远离战火威胁,生活相对稳定,但是医学同仁在这里仍然胆战心惊。可幸的是,医院为群众治疗了不少顽症,同时积极开展了多种抗日救亡活动,就这样度过了五年的艰苦岁月。至1944年5月,日军攻占了临汝县,嵩县形势危急,职工仓促西撤,行至潭头西北处,不幸遭遇日寇,为伤病患者彻夜不眠的医务人员中,有人惨遭屠杀,有人跳崖殒命,有人被逼自尽。幸存者冒着枪林弹雨,沿着崎岖山路,翻山越岭,经月余辗转迁徙,抵达豫鄂陕边陲重镇——荆紫关。

嵩县时期照片

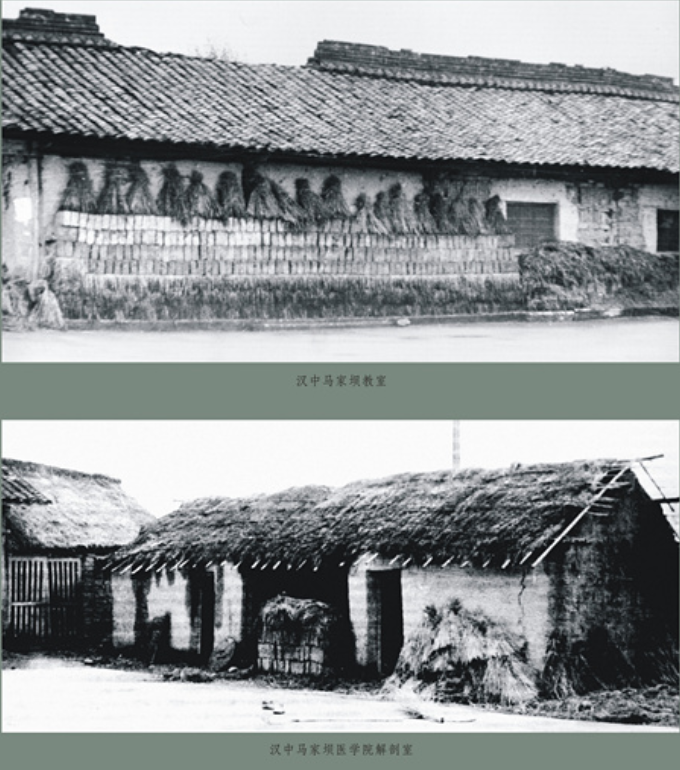

暑期后,学校继续复课,医院再开门诊,很受群众欢迎。至1945年3月,形势再趋恶化,医院再次西迁,经双石铺、京城至汉中,幸得西北大学医学院鼎力相助,借该校在马家坝旧址复课。正在筹建医院之际,河南大学来人通知,他们认为这个地方太远,学校之间不便照顾,希望并且要求医院迁往宝鸡。上传下达之后,医学职工分乘几辆拉木炭的汽车,这几辆满载着救死扶伤的医务人员的木炭汽车沿着西北公路而行,途中翻秦岭,渡滑河,回旋于深山峻岭中。迁徙途中,一边是悬崖绝壁,另一边是万丈深渊,置身其中,惊心动魄。再加上路面崎岖不平,汽车马力不足,人坐在车上,东倒西歪,过程之中,十分艰难。到宝鸡后,医务职工们在城东二十里借用了一座旧兵营楼继续上课。无论任何时候,无论何种境地,我们始终不能放弃传道授业,我们始终要为中华民族的未来而奋斗终身。

汉中马家坝教室及医学院解剖室

同年8月,日本无条件投降!中州大地终于完全回归到了中国人民的手里,千山万水终于回到了华夏儿女的怀中。河南医学院在外地的游子归心似箭,不顾道路险阻,不管山高水远,不怕身困神乏,千里之外,徒步返回到医学院。至此,医院终于结束了8年的流亡生涯。

重温这段艰辛的历程,虽然时过境迁,年代久远了。但是抚今追昔,夏清洲先生依然心潮澎湃,思绪万千。这其中还会让我们获得丰富的精神财富,一是高尚的爱国主义思想,二是艰苦奋斗的优良传统,三是救死扶伤的革命人道主义。山区纵然交通闭塞,纵然文化卫生落后,山区人民纵然迷信落后,很多人都依赖求神拜佛治病。但是医院职工在所到之处,皆带来了光和热,是希望的光,是光明的热,是科学的光,是真心的热!医院职工在这中间除了宣传抗日外,就是行医看病,治病救人。山区固然药品奇缺,设备短缺,但医院职工依然不放弃、不抛弃。药品不足,医院职工就克服困难到深山采集,设备短缺,做手术就用马灯、汽灯照明。这其中医院职工深得群众欢迎。有人还送野菜食品给医院,每次离开时,他们都远送不舍。第四是勤勤恳恳的敬业精神和严格的治学风格。八年离乱,硝烟弥漫,医院职工紧紧依靠群众,因陋就简,克服各种困难,艰苦办学。没有教室、实验室,就在竹棚茅舍中上课,没有课桌,就以木板土墩代之,没有标本、设备,就自己动手制作。纵然外在环境困难,但是医院职工在学习上仍然严格要求,一丝不苟。群众文化落后,医院职工就结合抗日道理向群众讲授知识,全体人员都兢兢业业,不图名,不图利,密切了与人民的血肉情谊,并取得了很好成绩。

河南医学院因此在当时被教育部评为全国医学院第三名。这些宝贵的精神财富还将永远激励我们前进!战火铸就的河医将是战火都难以毁灭的坚强的存在!

原文收录于《郑大访谈录》,今有删改