八十年风雨如磐,嵩县的青山依旧静默,竹棚茅舍的灯光却早已化作星辰,照亮一代代郑大学子的求索之路。让我们走进《抗日战争中的郑大与郑大人》主题专栏第四篇:嵩县与河南医学院——张效房在嵩县的五年学习经历,跟随张效房先生的回忆,重返那段艰苦的办学岁月,追寻一代郑大人的坚守和担当。

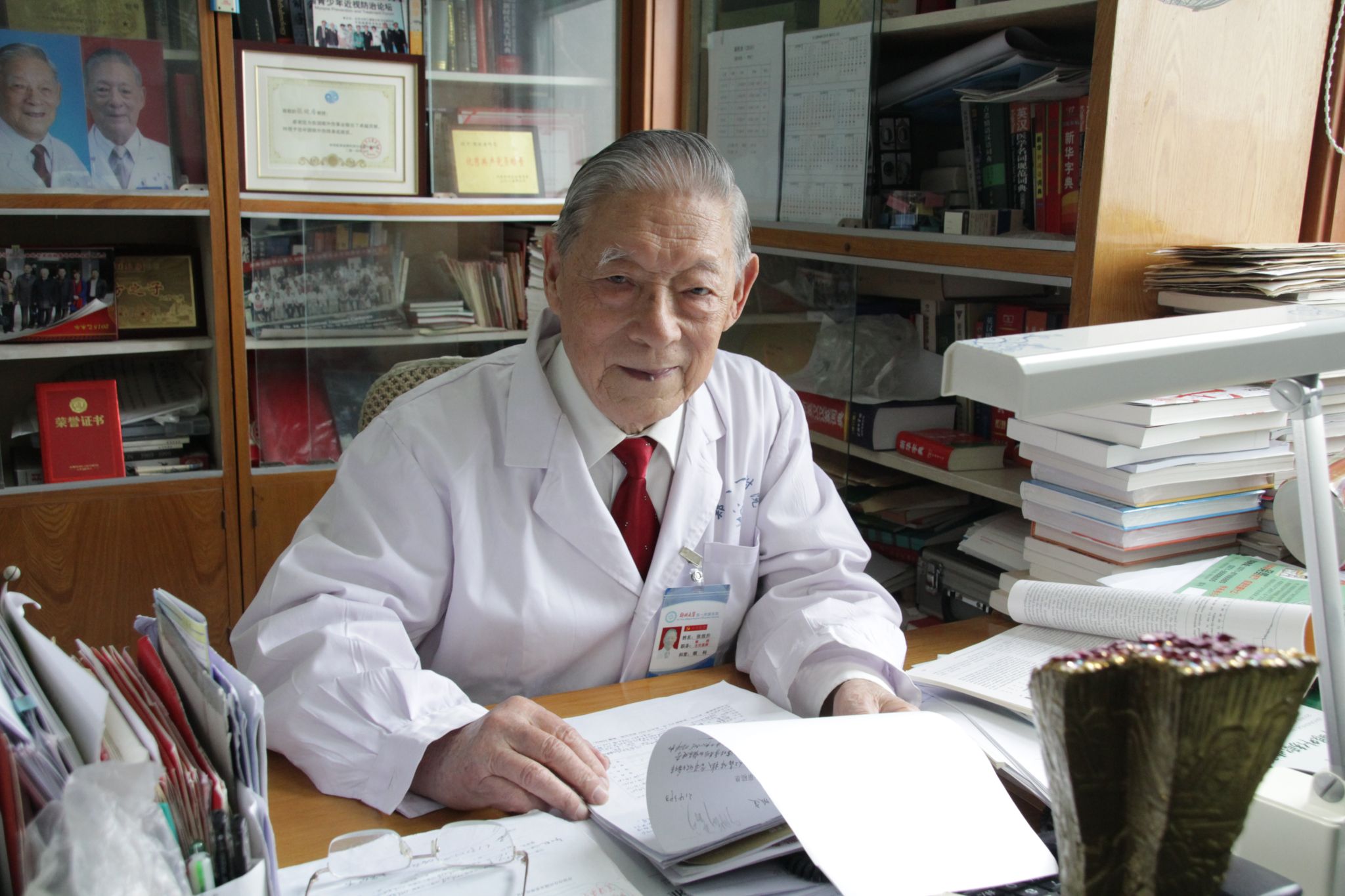

张效房先生于1939年—1945年就读于河南医学院,毕业后留校工作,1949年任医学院眼科讲师兼医院眼科主任,1978年任教授及主任医师,1992年退休返聘。可以说,张效房的从医历程一直伴随着郑大医学院及郑大一附院的发展、成长与壮大,他的历史就是河南医学院的历史!

郑州大学第一附属医院张效房教授

1939年夏,抗日战争进入第三个年头,由于形势的需要,国立河南大学由镇平又迁至嵩县。医学院和附属医院设在县城,校部和文、理、农学院在潭头镇。嵩县是一个较为偏僻的山区县,农业生产并不很发达,除了山货外,无任何经济作物,也无工业可言。不过伊河贯穿全境,沿河借灌溉之利开辟了少量稻田。就在学校迁至嵩县的那一年,我以全国统一招生考试第一名的成绩被录取到国立河南大学医学院。

青年时期的张效房教授

在抗日战争后期阶段,生活十分艰苦。很多同学的家乡遭日寇侵占,毫无经济来源。仅靠学校发的“贷金”补生活。贷金开始时每月4元,后来由于通货膨胀逐渐增加到6元。学生伙食极其节俭,以班级为单位由同学轮流管伙,每月不能把贷金都吃完,还要留一部分购置文具、纸张、衣物之类。同学们常年没有吃过肉,也没有鸡蛋、豆腐,只是粗面馒头和青菜,每周吃一次面条,就算是改善生活,当时叫“变饭”。有时实在觉得太馋了,也是偶尔到街上一家卖“素干饭”的店铺吃一碗炒米饭。所谓“素干饭”就是素的炒大米饭,里面有一些葱花和少许油炸豆腐切的丝,这主要是给由山里来城里卖柴、卖炭的农民准备的。这在同学们眼中已经是美味佳肴了。但这可不能常常享用,也就是一两个月一次吧!

最初两年同学们都穿着高中时的校服,后来都穿破了,于是穿什么的都有。冬天有的男同学穿长的棉袍,女同学还是一件蓝布旗袍,只是把单的换成了棉的。同学们的穿着虽然比较破旧,但是都相当干净整齐,没有衣衫褴褛的情况。只是伙食太差,长此下去,营养不足,以致有人得了肺结核。

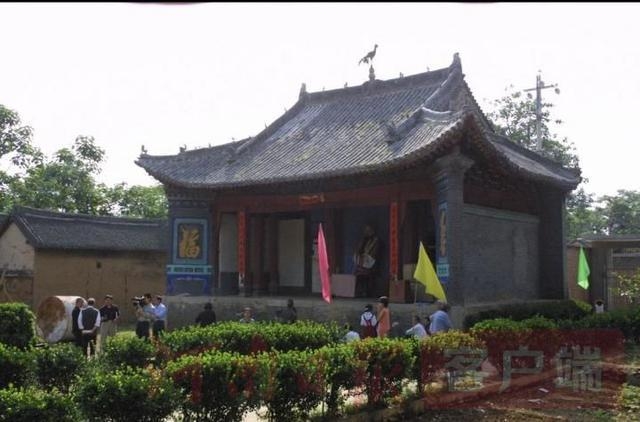

嵩县财神庙,1939年河南医学院办学所在地

国难当头,同学们怀着挽救危亡的报国之心,所以都非常珍惜大学的学习机会,刻苦认真地进行学习。当时除了德文有自己印的讲义外,其他所有的学科都没有课本。教师们拿着一份简单的提纲,在课堂上讲,同学们记笔记。由于日寇侵占了沿海各省,并封锁所谓“大后方”,所以各种物资都极为匮乏。不仅没有课本,连笔记本、墨水也都买不到。同学们从杂货店买来白色油光纸裁成16开大小,用针线装订成笔记本。墨水也是自制的,买来染衣服用的蓝色或紫色颜料,加水配成墨水使用。

晚上复习笔记时,同学们既无电灯也无煤油灯,只能用香油灯。而且对面两个同学共用一盏灯,不仅光线昏暗,而且香油灯烟很大,次日早晨痰和鼻涕都是黑的。后来发现山里出的一种构树油,冷天是白色固体,同学们用它做成蜡烛,较香油灯稍亮一点,但所生的烟依然很大。每天讲两三门课,晚上都需根据笔记进行复习,往往熬夜到很晚。住在西关时,宿舍院的对面是二座小山,是嵩山八景之一的叠翠峰,同学们早晨拿着笔记本爬到山坡上,坐在树丛中复习功课。嵩县是山区,地势高,冬天特别冷,加之宿舍门窗不严,窗子都是纸糊的。同学们冬天手脚常常冻伤。最冷的时候,把一个木炭小火盆放在方桌下面,四边坐4个同学,桌子铺上毯子垂下,脚在围着毯子的桌下取暖,直到深夜也不致太冷。

班上有两位女同学是地下党员。一位叫王敏,读完一年级后,就和她的爱人孙家骥去八路军工作了。还有一位是张淑景,开封女中毕业的。抗日战争开始后,她担任河南省孩子剧团的指导员,领导十几位十三四岁的孩子到各地演话剧宣传抗日达两年之久。她在班上表现得沉稳老练,积极参加抗日宣传,在同学中传播进步思想,同学们选她当班长。她带动全班同学树立了正确的学习态度和良好的学习风气,她领导我们对学校的一些不合理现象进行抵制并取得胜利。1941年春,由洛阳来了两个国民党特务,计划抓捕张淑景,要求学校和县公安局配合。有同学从公安局得知这一情况,学校当局也有意事先透露出消息,同学们立即秘密地行动起来,找好了一辆架子车,天黑之后,由同学萧协五、李士华送她出城,以最快的速度离开嵩县。等到深夜一点钟特务带着人去女生宿舍抓人时,就扑了空,一无所获。那个年代嵩县到洛阳虽有公路,但无汽车运行,这两个特务也是徒步而来的,他们已经走出几十里,是追赶不上了。后来张淑景在乡下躲避了一年,转学到当时迁至重庆北硝的江苏医学院。这是我们班的两位地下党员,别的班听说也有地下党员,如比我们晚两年的周文炳。附属医院有一位会计是地下党员,曾遭国民党特务逮捕。

抗日战争爆发后,日寇向华北大举进犯,青年学生无不义愤填膺。日寇在各地的暴行更激起了人民的愤慨。有的学生投笔从戎,奋勇杀敌,有的学生奔赴延安和各解放区接受革命教育。留在学校的大部分同学纷纷走上街头或深入农村山区,以话剧、歌咏、讲演、板报等形式进行抗日宣传,迅速在全国掀起同仇敌忾、全民抗战的高潮。我在开封高中时就是学校的话剧社社长和歌咏队队长,到嵩县后与萧协五等同学在我们班组话剧团和歌咏队,排练抗日话剧和演唱抗日歌曲,与当地“抗敌后援会”组织公演进行宣传。以后几年又吸收低年级同学参加,阵容不断扩大取名为“胜利剧团”。歌咏队依附在剧团内,大多在星期日进行排练,当地政商和学校都很支持。嵩县没有电影院,没有剧场,以这种文艺形式进行宣传受群众的欢迎。后来逐渐形成了每年冬夏各演出一次,即春节后一次,暑期开学后一次,我们利用寒暑假进行排练,这两次都是欢迎新同学、送别毕业的同学之意。那时医学院实行“双轨制”,即寒假也招生,称为春季班,我们演过《前夜》《放下你的鞭子》《草原烽火》《黑字二十八》《人约黄昏》等抗日话剧和《雷雨》《原野》等进步话剧。歌咏队演唱过《大刀进行曲》《抗日军歌》《在松花江上》《在太行山上》《黄河大合唱》《抗敌歌》(混声四部合唱)等抗日歌曲。演出在广场上,是开放式的,不收门票,每场观众都是人山人海。有两次是卖票,摆了许多长凳,也是座无虚席,收的钱全部由抗敌后援会捐给抗日前线战士了。

1944年5月,我们正在准备结业考试,忽然得到消息,日寇已渡过黄河西进,有进犯豫西之势。由于国民党军队节节败退,日寇很快逼近洛阳,医学院师生仓促之间自嵩县县城撤至河南大学校部所在地潭头镇。由于山路不通任何车辆,学院和附属医院的物资无法运走,以致全部丢失。到了潭头不久,嵩县县城沦陷,形势十分紧急,但政府和军队均无力保护河南大学,学校自己也没有组织转移的计划,师生们只好各自往深山里跑。本来向南涉过伊河,然后翻过伏牛山主峰可以进入南阳境内。但因连日大雨,河水猛涨,无法过河,以致有人进入北面山中,有人沿河而上暂时躲避。谁知向北进山的医学院师生与日寇一支分队遭遇,以致许多师生遇害,其中我班女同学李光识和下班同学李先觉姐妹二人被当场枪杀。医学院张静吾院长的夫人被刺死,张院长的侄子张宏中被刺重伤。几十位师生被俘,张院长和几位师生趁夜色冒险跳下山崖而幸免于难。在嵩县的5年就是以这场日寇疯狂进犯和残酷杀戮而悲惨地结束了。

忆起往昔,虽是80余年的尘封往事,有些情景张效房至今还记忆犹新。他说,我们这一代,经过抗日战争受到的教育,必须让祖国富强,我当时就想我是中国人,我的经验也是从一个一个中国病人身上来的,报答祖国还来不及,所以我必须把我所有的一切贡献给中国人。

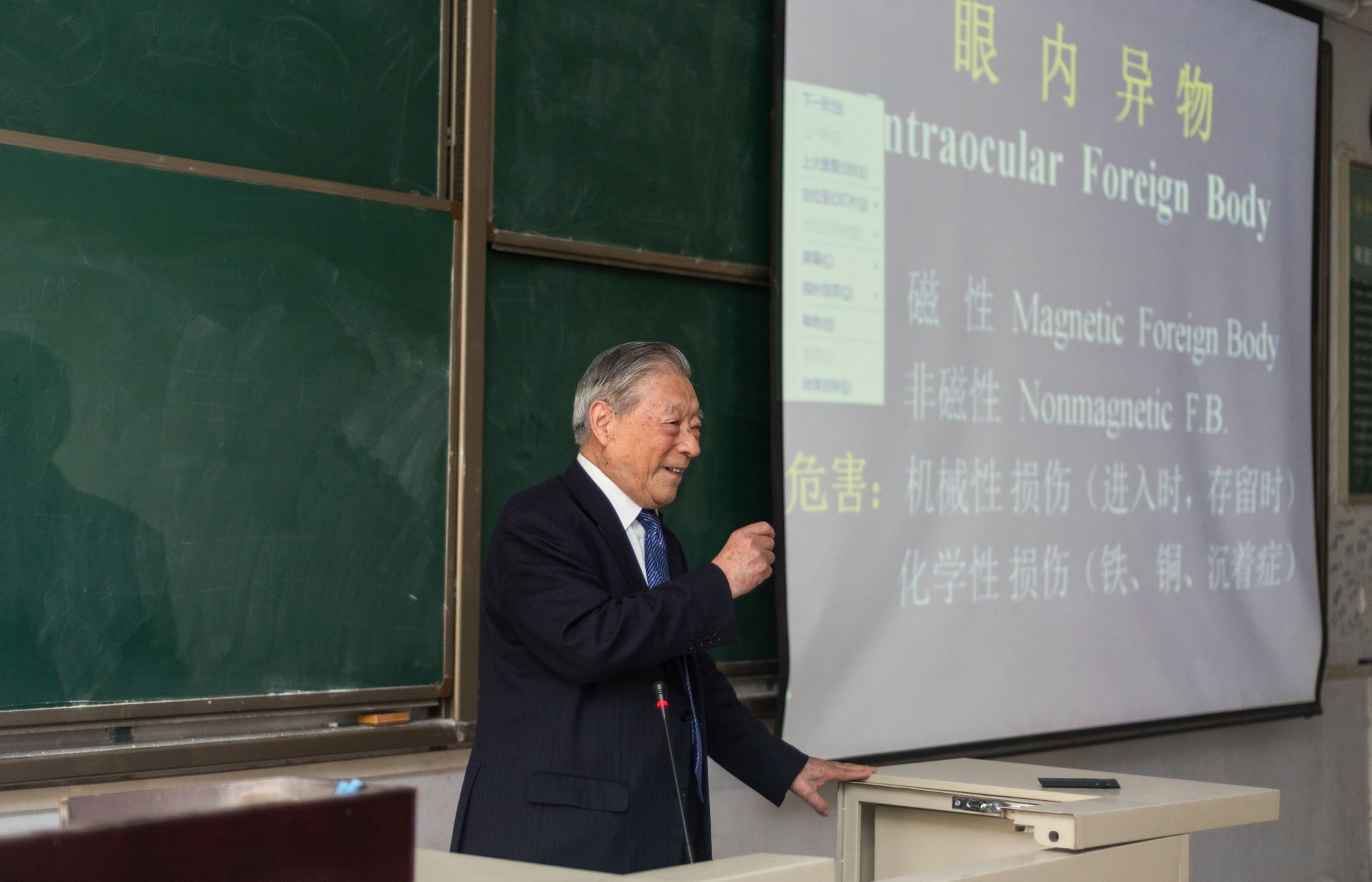

张效房教授为学生授课

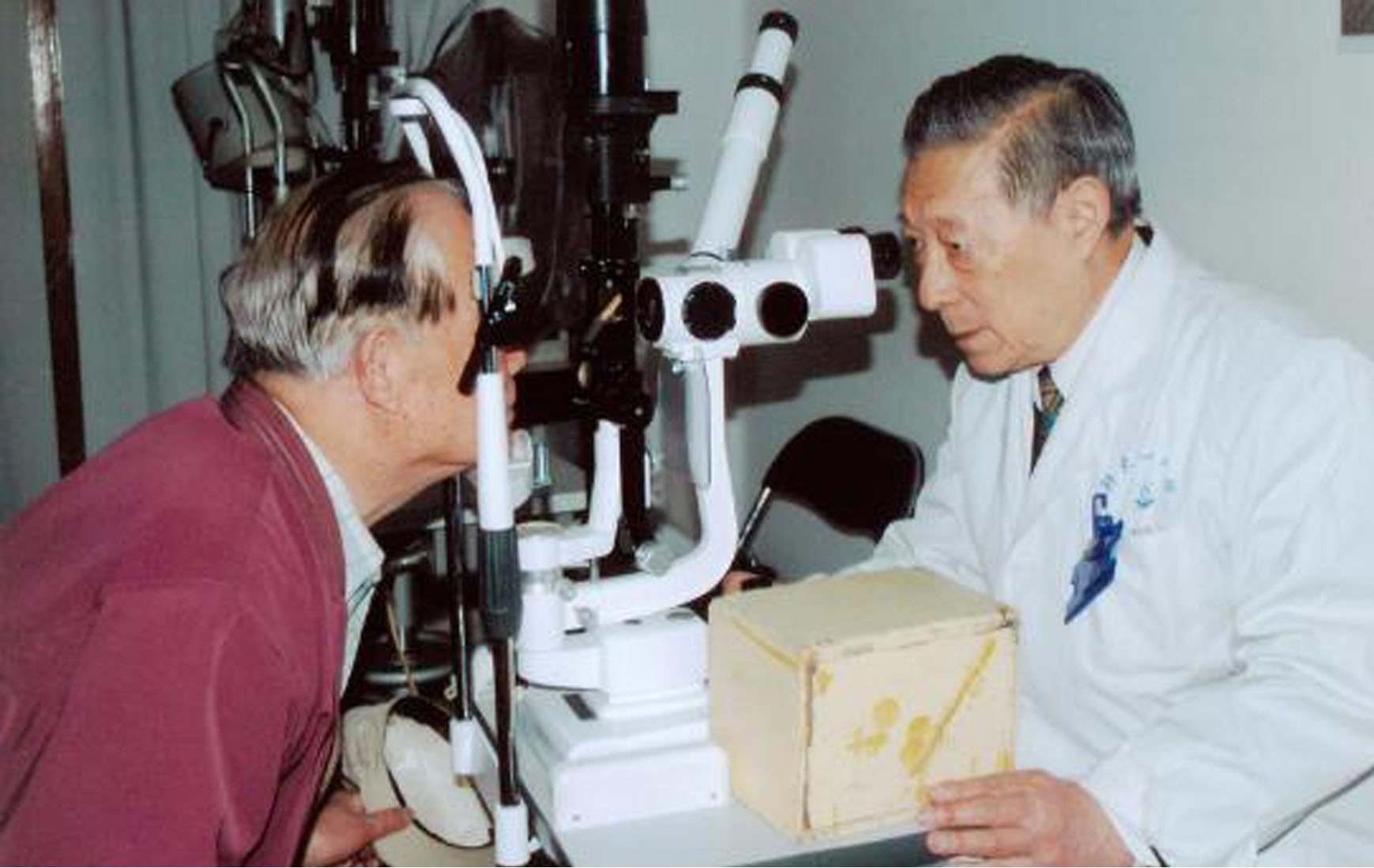

张效房教授为病人诊断

张效房教授获评第九届全国道德模范

原文收录于《郑大访谈录》,今有删改