烽烟漫卷的岁月里,血火淬炼的民族精神,在郑大校史中始终闪耀着不灭的光芒。那些于救亡图存路上留下的坚实足迹,早已成为激励后人不断前行的力量源泉。值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,我们开设了《抗日战争中的郑大与郑大人》主题专栏,从历史中汲取前进的力量,接力奋斗,书写“强国有我”的青春华章。

让我们走进《抗日战争中的郑大与郑大人》主题专栏第五篇:在抗战岁月中守护生命与希望——河南医学教育先驱者朱德明。

朱德明先生1900年11月18日出生于浙江省嘉兴府(现嘉兴市)缸甏汇,父亲是私塾教员。6岁开始在嘉兴读小学,14岁升入中学。1915 年进入上海同济医工专门学校(后改为上海同济大学)中学部德文班读书,1918年冬季毕业并升入上海同济大学医科。

在同济大学德文班求学期间,有一件事深深触动了朱德明先生。1917年3月17日,几个法国兵突然闯入学校,强令学校关门,勒令师生在三小时内全部搬出校园。“我们就这样在自己祖国的土地上,被外国人以武力赶出了自己学校的大门”,在愤恨之余,朱德明先生明白了一个真理:要想不受外国人欺压,中国必须独立强大起来。几个月之后,学校易地复学,朱德明先生勤奋努力,立志学好医术为国效力。

1920年春,朱德明先生赴德国慕尼黑大学医学院留学。1925年春,他通过德意志国家考试并毕业,同年秋季考得医学博士学位。朱德明先生当时也曾考虑留在德国,但最后还是“炎黄子孙要为中华效力”的思想占了上风,于1925年底回到祖国。但旧中国的统治阶级腐败无能,他虽有为祖国的医疗事业效力的抱负,回国后却连工作都找不到。在同学的多方帮助下,他才找到了一个教德文的工作。

1932年8月,应河大医学院邀请,朱德明先生来到中原开封,任河大医学院内科教授兼附属医院内科主任。每天上午8点至10点讲课,10点以后在房、门诊,下午备课,同时兼教德文,工作相当繁忙。

当时河大医学院及其附属医院都没有化验室,教学与医疗工作均受一定影响。于是朱德明先生利用空余时间,筹集、购买了必需的设备,占用一间房子建立了河大医学院的第一个简陋的化验室。开始只有一个化验员即邱涵芬医师,朱德明先生兼任化验室主任,护士班学生轮流来帮忙,做了当时急需的一些常规化验。到1936年,他兼教生理学课程,才把化验室工作交给别人。

1937年爆发七七事变,同年10月中旬日军进入河南。河南大学于1937年冬迁至豫西伏牛山区,河大医学院及其附属医院先后搬到镇平、嵩县、淅川县的荆紫关、陕西汉中及宝鸡姬家店等地。河大医学院的师生员工肩挑行李,牵着牲口驮着图书仪器,以山中破庙做课堂,废弃祠堂做住房、过着颠沛流离的教学生活,直到1945年日本投降,朱德明先生才随医学院回到开封。

在这整整8年中,上有日机轰炸,后有日军进逼,还不时遭遇汤伯恩部队的抢劫骚扰,经常是正上着课或正吃着饭,一听说“日寇来了”就得扶老携幼,马上转移,那时朱德明先生的孩子还小,他总是背上背一个,怀里抱一个,9岁的大女儿牵着一头驮口粮和衣物的牛,他的妻子倪桐岗搀着7岁的儿子跟在后面,衣衫褴褛,疲惫不堪,有时一天要走100余里山路,吃不上饭,喝不上水,比起电影《一江春水向东流》中的某些悲惨镜头,有过之无不及。就在这样艰难困苦的条件下,师生们还是千方百计创造条件,坚持教学。嵩县老君庙、节孝祠、关帝庙及汉中马家庙,都曾经是师生们的课堂。

1944年5月撤出嵩县,在去潭头、重渡的路上,道遇日寇,四名师生牺牲在日寇的刺刀下,不少师生被日寇抓去当挑夫,受尽了欺凌侮辱,大部分人趁晚上天黑,敌人不注意时,连人带担子从山上滚下山沟而逃生。危难时刻,河大教育系教授李秉德的妻子马上就要临产,朱德明、倪同岗夫妇,冒着生命危险,留下来为李秉德妻子接生。李秉德先生在《河南大学搬迁记》中回忆:“我们终于来到重渡。我与妻子商量决定:和医学院教授朱德明、倪桐岗夫妇共同住在离重渡街四五里路的一个叫关沟的山沟里,暂时不再往南跑了。因为郑孟芳很快就该分娩,挺着大肚子根本无力翻越伏牛山,最安全的办法是紧随产科名医倪桐岗大夫。朱、倪一家并无大的拖累,本来是可以翻越伏牛山南逃的,但他们情愿暂留下来不走,和我们住在一起。倪大夫对郑孟芳说:‘作为一个产科医生,我不能撇下一个快临产的产妇不管,等你分娩后我们再走’这话实在令人感动,不仅表达了深厚的友情,更可贵的是表现出了多么高尚的医德!”

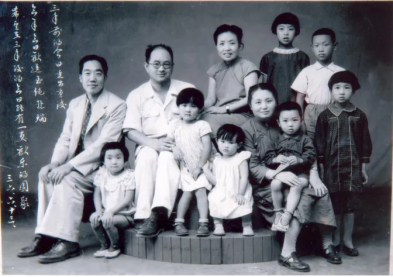

朱、李两家合影(1947年6月)

照片居中为朱德明(戴眼镜者)和倪桐岗(着短袖旗袍者)夫妇

师生们重聚在一起时,老师凭随身珍藏的几本书和笔记本写出讲稿,又重新开课。朱德明先生当时一人兼教内科学、生理学、德文三门课,当时有一位克服重重障碍,摆脱希特勒追捕,从德国来到中国支援我国抗日战争的德国精神病学教授汉生博士,他只身找到嵩县,要为培养中国医生出力,朱德明先生就担任他的翻译。经过千辛万苦的磨难,师生们亲身体会到要想不当亡国奴,只有奋起救中国。师生们怀抱共同的愿望:以医疗技术为抗日救国出力,所以虽然学习、生活条件极差,但学生们都勤奋好学,老师们一心只盼学生们早日成才。那时朱德明先生和妻子为了多教会学生们点知识,连孩子们的吃饭、穿衣都顾不上管,而学生们为了让他们有更多的精力备课、教课,纷纷主动利用课余时间帮他们料理孩子。

1945年在汉中时,朱德明先生唯一的儿子得了脑膜炎,昏迷不醒,当地药品奇缺,全靠学生们四处奔走找药,千方百计抢救,才保住了性命。在伏牛深山中,毕业出一批又一批学生,他们有的奔赴抗日前线,为抗日将士治疗伤痛,有的去大后方为抗日救亡出力,也有的留在伏牛山中成为医学院的新生力量。如今他们已是满头白发的专家、学者。如河南医学院心血管专家魏太星教授、眼科专家张效房教授、解放军昆明五七医院潘天成院长,安徽省人民医院常吉泰院长等、都是在嵩县时期毕业的。

1945年在宝鸡姬家店时期,朱德明先生曾任河大医学院院长半年。1945年9月日本无条件投降,同年冬季医学院迁回开封,他也回到了开封继续任教。1947年—1948年春,他任开封中大医院(现开封妇产科医院)特约医师。1950年8月起,朱德明先生任河南省第一人民医院内科主任。1953年任河南省第一人民医院副院长兼内科主任。1955年5月31日,国务院总理周恩来颁发任命书,任命朱德明先生为河南省卫生厅副厅长,同时兼省人民医院副院长、内科主任。1956年起,他任河南省卫生厅副厅长兼河南省人民医院院长。

从1950年至1956年,朱德明先生的主要职务是内科主任。当时医院里高级医务人员很少,他除了直接参加科室里的医疗工作外,还负责中共河南省委、河南省人民政府一些领导干部的医疗保健工作,同时,还兼教省人民医院附属护士学校的内科学和精神病学两门课。不管是科室里还是院外,无论是白天还是夜里,只要有病人,他总是随叫随到。

1954年,省第一人民医院准备随省政府由开封迁郑州,改名为河南省人民医院。在50年代,朱德明先生由于看到新中国一派欣欣向荣的景象,人民得以安居乐业,共产党又是那样关心、信任、重视像他这样从旧社会过来的知识分子,强烈的新旧对比,使他对共产党、对社会主义无限相信、无限热爱。他坚信只有共产党才能救中国,只有社会主义才是中国的唯一出路,“我要把我的有生之年全部贡献给祖国的医疗卫生事业”。

原文收录于《郑大访谈录》,今有删改