十月的郑州大学,使命与担当交汇,热血与青春沸腾——8300余名青年志愿者如点点星光,在场馆、点位、迎宾通道间穿梭忙碌,一句句“您好!需要帮忙吗?”,成为这场创新盛会最动人的开场白。

2025年10月13日至15日,第十一届中国国际大学生创新大赛在郑州大学隆重举行。大赛自今年4月启动以来,共吸引全球161个国家和地区、5673所学校的619万个项目、2443万人次报名参赛,总决赛共入围项目4720个。面对庞大的赛事规模与多元的服务需求,来自不同专业的青年志愿者,带着相同的热忱,用耐心与细心织密服务网络。

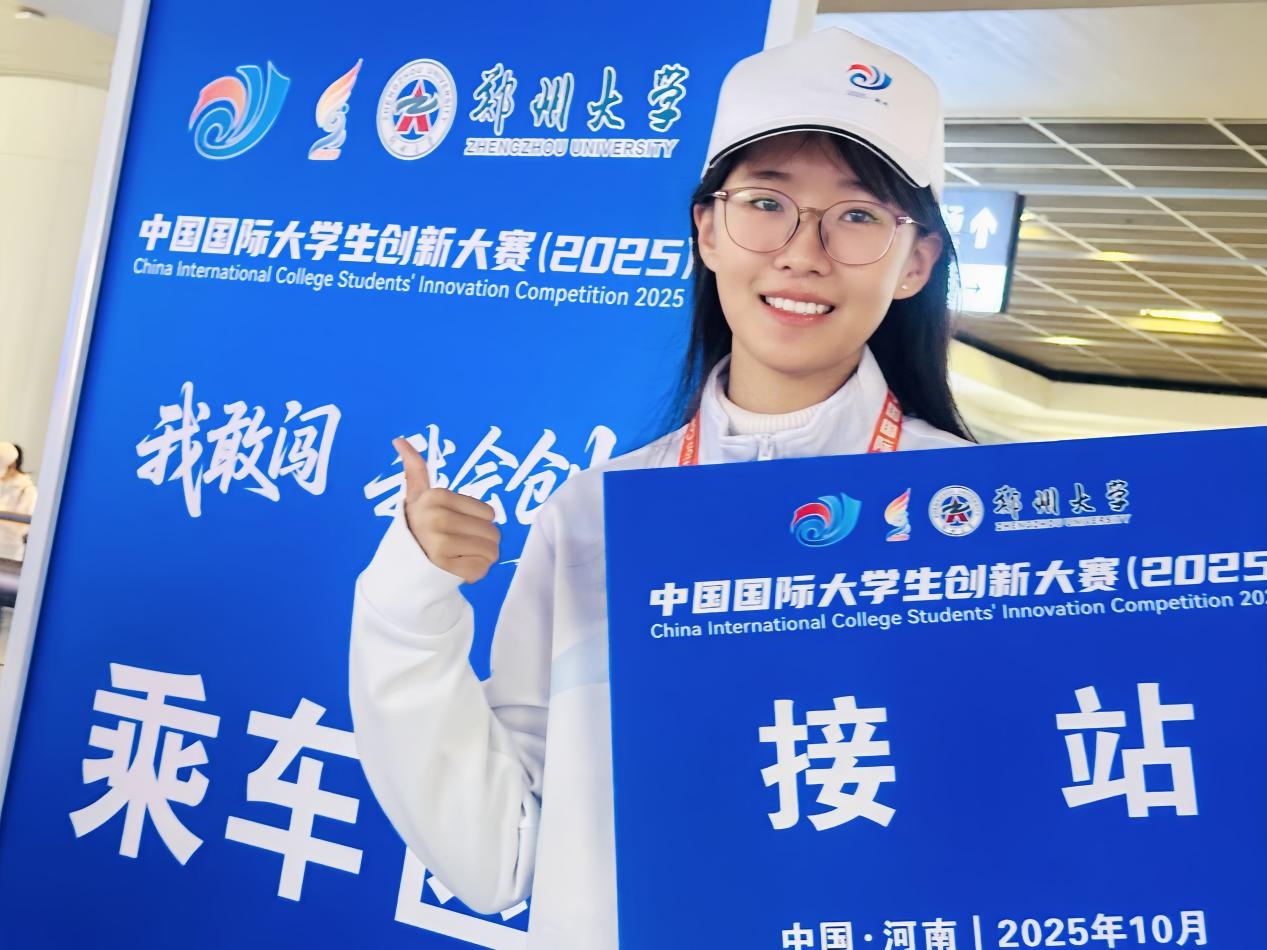

天刚微亮,接待组已分驻郑州火车站、新郑机场及住宿点,举牌引导参赛师生乘车,协助办理住宿登记、指引就餐,用细致服务化解来宾的陌生感;校园主要路口与场馆入口处,点位组以规范手势和微笑指引,帮来宾快速熟悉环境;赛场内,竞赛组协助评委整理评分资料,为选手提供设备调试、计时提醒,保障各赛道顺畅运转;国际组接待国际嘉宾、参赛选手,不仅协助办理注册签到、领取赛事物资,更用流畅的外语沟通解读赛事规则、传递日程安排,为国际赛道的顺畅推进搭建起跨文化交流的“桥梁”。

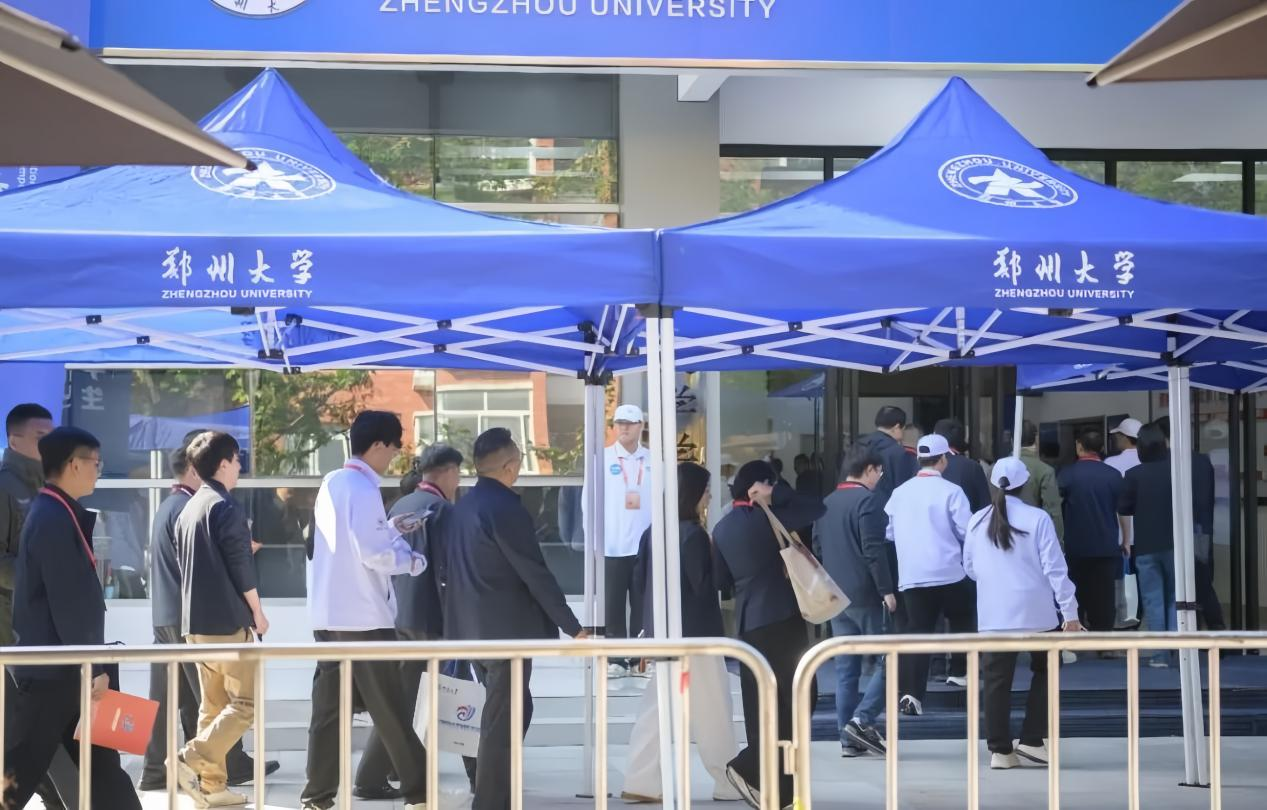

赛事期间,7000余名参赛选手需从南核心教学区三个入口进入,流量大、引导任务重,但安检组志愿者始终有条不紊:他们熟练核查证件、引导安检流程,遇闸机问题第一时间指引人工通道,服务流畅贴心。“现在每次顺畅服务,都离不开之前的努力。”计算机与人工智能学院2025级孟庆阳说。此前,安检组已开展两次集训与三次演练。教师志愿者、管理学院魏伟老师表示,“现场瞬息万变,我们只能力求提前预判、灵活应变。”反复带领志愿者校准手势话术规范,模拟“忘带证件”“道具超重”突发场景。

来自异国的志愿者也加入了这场服务热潮:计算机与人工智能学院2024级山茶(Mariia Salnikova)感到非常激动,“我觉得当志愿者体验感非常好,不仅交到许多新的中国朋友,还帮助到更多的人。我会鼓励我身边的朋友参与到志愿活动中来。”

从晨光熹微到暮色降临,志愿者们用行动诠释着“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,展现出当代青年的责任担当。而这份从容有序的服务背后,离不开科学筹备与精准培训。郑州大学按“校级统筹、院系发动”原则,依托全校4.4万名注册志愿者资源,结合赛事实际需求筛选组建志愿者队伍,并细化划分为15个专项组别,确保人岗精准适配。培训工作采用“通用+专项”双轨模式同步跟进:通用培训覆盖赛会知识、通用技能等板块,夯实服务基础;专项培训按场景定制,比如国际组强化外语沟通、跨文化交流及国际赛事服务礼仪,资源对接组开展会务接待流程与沟通技巧实操,确保服务精准匹配岗位需求。

点点星光汇聚成浩瀚星海,截至目前,全校累计发动志愿者1.7余万人次,志愿服务时长累计20余万小时。此次志愿服务不仅是赛事保障的基石,更是郑大学子锤炼自我、拓宽视野的课堂。志愿者不仅用热忱传递郑大温度,为国内参赛者筑牢服务防线,更以专业化解文化差异、保障国际选手需求。他们在协作中深化了责任担当意识,在奉献中收获了跨文化沟通能力,真正实现了“服务赛事、成长自我”的双向奔赴。

这份用心服务也深深印在参赛选手心中。来自安徽理工大学的参赛选手何长露说:“从出机场被举牌引导,到赛场外帮我们调试设备,志愿者总能及时出现。有次我们忘带参赛证件,他们耐心帮我们协调验证,还贴心指引路线,让我们特别安心,也感受到了郑大的温暖。”

今年是郑州大学的“创新突破年”,这场大赛不仅是一次志愿服务实践,更是一堂生动的“创新培育课”。未来,郑大师生将以大赛精神为指引,把在志愿服务中习得的协作力、攻坚力转化为创新动能,在学科钻研、竞赛突破、实践探索中敢闯会创,用青春笔触书写创新答卷,让创新活力在郑大校园持续涌动。(焦元 吴慧 马欢欣撰稿)