在郑州大学,有这样一位“全能型”医者,拿起听诊器时精准,执起粉笔时热忱,钻研科研时坚韧——她就是郑州大学第一附属医院心血管内科医学部副主任、主任医师、二级教授唐俊楠。即使身兼“临床专家+科研先锋+育人名师”三重身份,在守护健康与传承知识的征途上步履不停,用实打实的行动,把新时代青年医者“以心护心,以行践诺”的担当,活成了看得见的模样。

一、以“心”为灯,点亮杏坛薪火

【要“真听、真看、真感受”】

“你是唐老师的学生呀!那你可太幸运了!”在郑州大学第一附属医院,只要提起唐俊楠,不少科室的带教医生都会由衷称赞。这份认可,源于她对教学始终如一的专注与投入。在她看来,教育的核心不仅是“传业”,更是“授道”——要让学生既掌握扎实的理论功底,更要养成“以患者为中心”的临床思维。

“医学是一门实践性的学科,无论是临床诊疗还是科学研究,最终的目标都是造福患者。”硕博阶段,唐俊楠在郑州大学第一附属医院心血管内科学习,师从国家级知名专家张金盈教授。导师“高标准、严要求、坚持思考、不断学习”的治学态度深深影响了她:每天阅读国际顶尖文献,将复杂研究文献通过PPT分享,熟读英文专著《Braunwald(心脏病学)》。如今,她把这份“坚持”传递给学生。

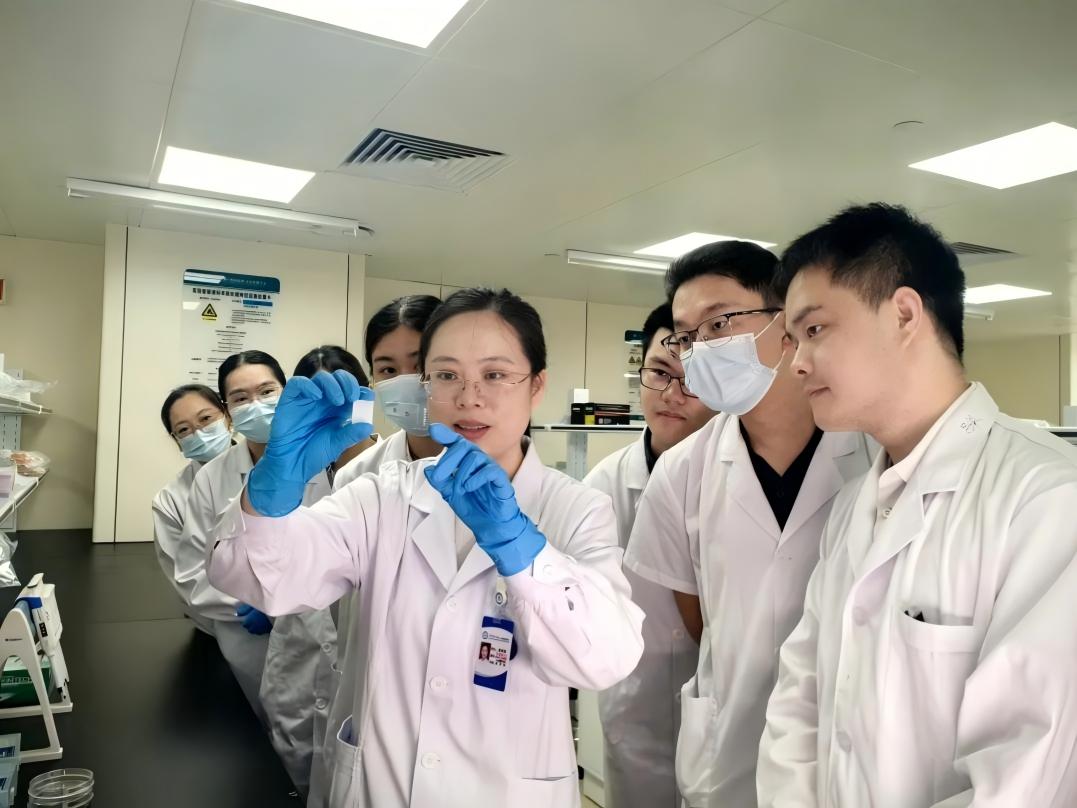

唐俊楠总用鲜活的比喻化解难点:“心脏就像四居室的房子,瓣膜是门,血流是住户,‘门’关不紧或打不开,都会出大问题。”结合血流动力学的知识,她把复杂、难懂的心脏听诊变得通俗易懂。作为郑州大学医学教育骨干,她为本科生、硕博士研究生、国际留学生讲授《医学科学研究基础》、《临床诊断学》等核心课程,面对不同层次的学生,她的教学方法各有侧重:给本科生上课,会带着3D打印心脏模型,让学生感受心脏结构;给研究生讲科研,就以AI预后管理平台、心脏修复新策略等团队科学研究细节作为“案例”,从研究背景到方案设计实施逐步拆解。这份对教学的热忱与创新,让她成为学生眼中“能带你看见医学全貌”的良师。

在她看来,医学学习从来不是“对着课本背考点”的机械重复,而是要“真听、真看、真感受”。她总鼓励学生扎根临床一线,去听真实的心脏杂音、看不同心肌病的影像特征、感受患者对诊疗的期待,让书本上的理论在临床实践中真正内化于心、融会贯通。这种“临床+课堂”的教学模式,让她的课成为“爆款”,主讲课程更是凭借扎实的内容设计与创新的教学方法,获评“河南省医学教育优质课一等奖”。

好医生要有温度,好研究要接地气,这是唐俊楠每周四“菜市场式组会”的核心准则。会议室里,没有“导师说了算”压制,只有围绕科研难题的激烈争论——学生可以反驳观点,也能质疑研究设计,哪怕吵到面红耳赤,把问题说清楚就是最大的收获。面对博士研究生汇报损伤心脏修复的相关课题,她没有夸赞研究设计,反而追问:“怎么应用到临床?可以提升患者的预后吗?”这句拷问让学生重新思考,最终实现以临床问题为导向的前瞻性科研探索。

唐俊楠将自己对医学教育的热忱与坚守传递给每一位学生,她已先后指导硕博士研究生30余名,其中多名学生荣获全国宝钢教育奖—优秀学生奖、河南省创新之星、校级优秀硕士学位论文等荣誉称号,培养了一批德才兼备的优秀青年人才,为心血管领域注入了新鲜血液与活力。

二、以“新”为刃,破解心域难题

【要追问“怎么挽救患者?”】

心血管疾病是全球头号致死病因,唐俊楠长期聚焦“心脏损伤修复与人工智能交叉领域”,以临床需求为导向,依托国家及省级重大科研项目,她带领团队交出了一份份亮眼答卷:利用机器学习技术实现动脉粥样斑块进展精准监测,让疾病预警从“经验判断”转向“数据支撑”;研发“心脏补丁”等多种心肌修复新策略,为受损心脏搭建“修复桥梁”……每项研究都紧扣临床痛点,力求服务患者,挽救成千上万的生命。

在“心力衰竭预后可视化系统”输入患者年龄、射血分数等12项常规指标,会瞬间生成生存分析图,清晰标注高危、中危、低危分层。其研发初衷源于临床痛点:晚期心衰、肾功能不全患者生活质量差、死亡率高,该平台可为医生和患者提供早期警示以改善患者长期预后,她也一直致力为这类患者争取更多生存机会。

即便科研、教学再忙,她每周仍坚持出门诊、查病房。先前她接诊了一位辗转多院的DMD基因突变心肌病患者,对方被多家医院判定“治疗希望渺茫”。唐俊楠逐页梳理病史资料,联合影像科、遗传科等科室多次展开会诊。从药物剂量调整到日常饮食指导,每一个细节她都亲自把控。经过精心治疗,患者心功能指标显著改善,从卧床不起恢复到能自主行走,家属握着她的手哽咽:“是您和您的团队给了我们全家希望。”

医学的发展是不断创新的过程,如何实现高危患者的早筛、如何实现诊断新技术的研发、如何实现治疗新方式的转化、如何实现患者临床预后管理等都是需要不断探索的科学问题。如今,她推动成立的心肌病诊疗中心及多学科协作团队,已制定“患者就医绿色通道”,通过优化诊疗流程,不断救治疑难罕见心肌病患者。

三、以“行”为桥,护佑生命健康

【要“让预防走在治疗前面”】

从诊室里精准诊疗到实验室的攻坚突破,唐俊楠的脚步从未停歇,而健康科普是她主动加的“额外课题”,也让她成了患者口中格外亲切的“贴心科普员”。做科普的初衷,源于一位小伙子猝死球场的事,得知消息,她语气里满是对生命戛然而止的遗憾,“要是他早一点知道心血管疾病的预警信号,要是身边人懂点急救知识,会不会结果就不一样?”

她和团队撰写的《关“心”入微——冠心病科学防治120问》,用案例讲解疾病知识;编演的《心力衰竭患者如何科学运动》等科普视频,得到广泛好评;高血压防治系列科普,他们用“血压高像水管压力大,长期压力过高会引起人体的“发动机”失灵,也就是心脏功能出现问题”这样通俗易懂的比喻,将专业医学知识送到百姓身边。

在病房健康宣教的现场,她总是将抽象的医学知识转化为患者能听懂的“生活语言”。她指着模型上增厚的心肌部分耐心解释:“肥厚型心肌病就像高速公路上多了一道路障,心脏泵出的血液被挡住去路,不仅会有胸闷气短的感觉,严重时还可能引发危险。”这番讲解让大家豁然开朗。有位老人听完后,不仅主动、按时吃药,还嘱咐家人提醒,再次复查时各项指标控制得格外好。看着老人的转变,唐俊楠愈发坚定科普的决心,要帮患者把“要我健康”变成“我要健康”,让预防走在治疗前面。

“医学之路漫长而艰辛,但看到患者康复的笑容、听到学生成长的消息,所有的疲惫都化为动力。”唐俊楠微笑着,眼神中满是坚定与希望。在她看来,医学教育从来不是纸上谈兵,对于医学教育领域的青年教师,她希望青年教师能够守好“临床初心”,做有温度的“生命守护者”。

面对过往的耕耘与认可,唐俊楠始终葆有医者的谦逊与敬畏,她从不在成绩前停留,深知自己的使命远未结束。她秉持“以心为灯,以术为刃”的赤诚,在教学、科研、临床与科普的征途上笃行不怠,不仅诠释了新时代医者的责任与担当,更为无数人带去了健康的希望与医学的温度,为守护人民心血管健康、推动心血管医学事业发展持续贡献力量。这份坚守与热爱,也将持续感召更多青年医者,激励他们在守护生命的道路上披荆斩棘、不懈奋进。

吴慧 撰稿