当千年商都遇上基层治理现代化命题,当青春智慧碰撞城乡融合新实践,近日,由郑州大学政治与公共管理学院14名青年学生组成的寒假社会实践调研团队,利用2025年寒假时间丈量中原热土,以2276份有效问卷倾听时代脉搏。他们从“枫桥经验”中汲取智慧,在转型社区里解码中国之治,探寻郑州市“村改居”治理实践中绽放出的新时代光芒。

(图为实践团队进社区)

踏寻红途映初心:用脚步丈量治理变革的郑州温度

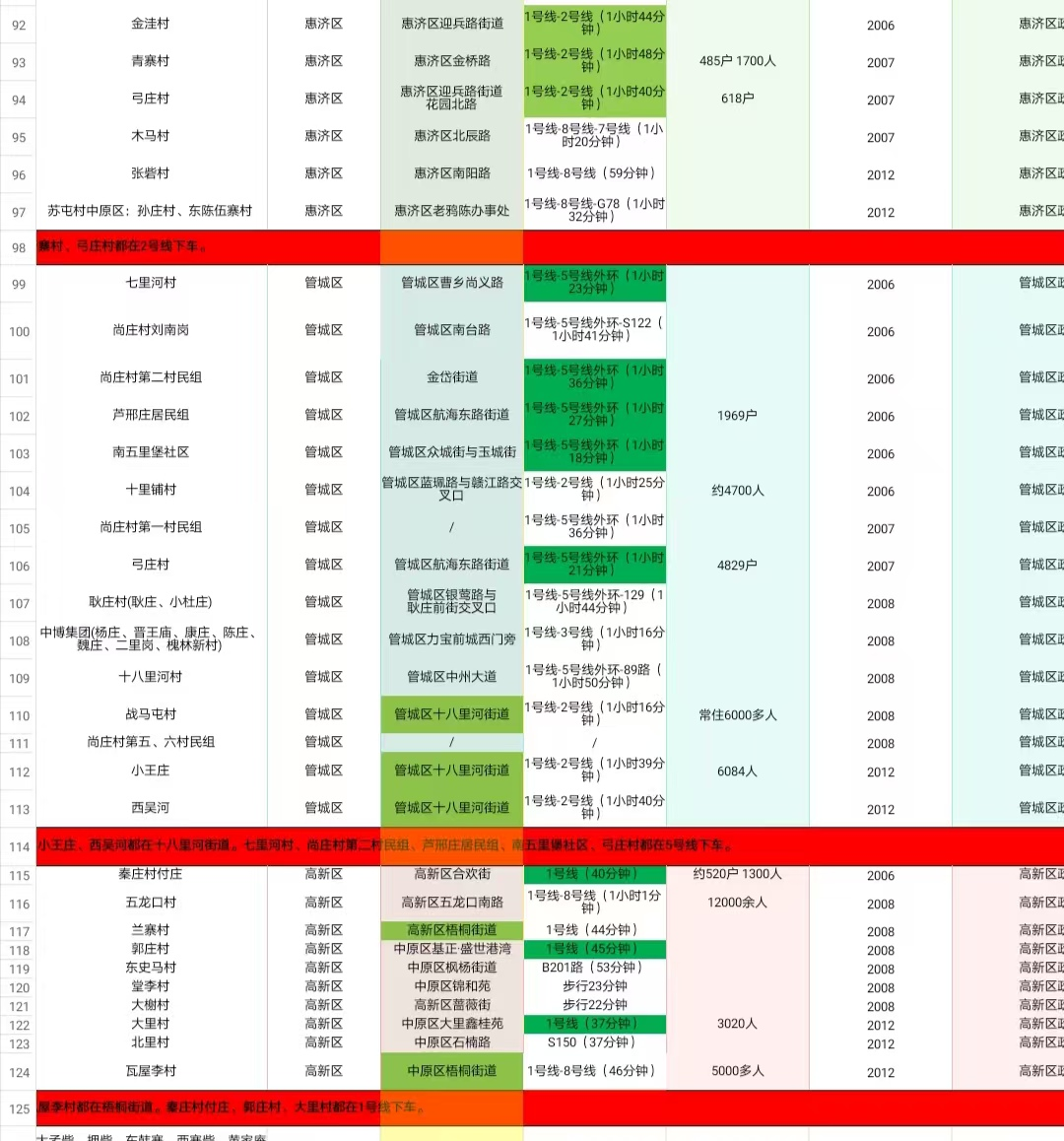

“大娘,您觉得现在的社区和以前的村子有啥不一样?”——寒假期间,实践团队深入郑州6大城区,走访120余个“村改居”转型社区,累计发放问卷2500份,开展关键人物访谈100余次。他们用脚步丈量从“村民”到“居民”的蜕变轨迹,用镜头记录“数字赋能”与“乡愁记忆”的碰撞交融。从二七区“智慧社区大脑”的电子大屏到郑东新区“居民议事亭”的露天会场,青年学子通过“铁脚板+问卷星”的调研方式,收集到覆盖郑州市村改居社区的大样本数据,以精研细致的探索精神解读基层治理的深层密码。

(图为实践团队所调研的部分社区)

青春解码郑州答卷:“三治融合”绘就城乡善治新图景

“党建红”领航治理方向标。“这个‘书记项目’就像红色引擎!”在二七区郭家咀社区,队员们为“书记项目”和“党员联户制”的创新实践所震撼。以“村改社区” 为契机,让基层治理焕发新活力。社区坚持党建引领,破题开局、锐意改革,紧密结合街道和社区实际,以网格化治理为抓手,着力提升网格的“影响力、服务力、治理力”,社区党员结对联系居民,建强基层社会治理的“最后一环”,打通联系服务群众的“最后一米”,将组织优势转化为治理动能,矛盾纠纷化解率提升至98%,不断夯实基层社会治理根基。金水区"红色物业"破解停车难题,中原区"党员关怀"温暖独居老人,党建的红色基因在社区治理中焕发勃勃生机。同学们纷纷感叹:"党组织如同神经网络,将治理温度传导至社区末梢"。

(图为实践团队到社区原址走访)

“乡情蓝”织就自治同心圆。“咱们老邻居的话,跟法律文书一样有理、有用”,贾岗社区工作人员的感慨让队员们深思。熟人网络激活内生动力,郑东新区博学路办事处的贾岗社区以“楼栋说事儿”工作法为抓手,创建以群众为主体的矛盾调处化解机制,近两年来累计排查居民维权、房屋租赁纠纷、婚恋问题等各类矛盾纠纷136起,解决群众求助2800余件,化解率达97%以上,还解决了困扰贾岗社区18年之久的回迁安置分房问题。不仅贾岗社区,实践团队的调研结果显示,35.13%的受访者选择“有事找邻居”,这一定程度上印证了费孝通“乡土中国”的现代传承。

(图为实践团队访谈社区工作人员)

“数字橙”激活智治新引擎。云端治理重构服务生态,二七区荆胡社区试点“智慧社区大脑”,整合政务、物业、安防数据流,打造了“一网统管”社区管理平台。该平台通过建设便民服务app,为居民提供智慧党建、社区诉求、办事服务等9个服务类别共30项综合服务,实现80%民生诉求“掌上即办”。 根据皮尔逊相关系数的结果,实践团队观察到社区智慧平台建设在矛盾纠纷化解中发挥作用的程度与居民对社区整体矛盾纠纷处理机制的满意度之间存在显著的正相关关系。数智赋能社区政务服务能力提升,社区治理由人力密集型向人机交互型转变的大势所趋。

(图为实践团队走访社区剪影)

青春聚力启新程:五维升级构建治理新范式

实践团队发现,调研结果彰显技术理性与人文温度,亦揭示深层矛盾:部分社区存在"数字平台热、居民参与冷"现象,个别智慧系统因操作复杂沦为"面子工程";资源分配中"新老居民"福利差异引发争议;少数社区过度依赖行政力量,自治活动参与率低;部分社区居民与物业之间的矛盾尖锐,居民不适应物业的出现、不认可收费规则,物业锁电梯、控门禁……实践团队深刻意识到“村改居不是简单换块牌子,而是治理逻辑的重构。”

针对这些问题,调研团队提出了“五维升级”的建议方案,包括党建引领的制度性融入、互助治理中发挥乡贤能人的作用、情感联结建设社区共同体、场域再塑打造共治共建空间,以及数字建设输入现代观念。团队计划后续进行回访调研,进一步完善调研成果,为社会治理提供更具操作性的建议,助力“技术赋能不忘本、制度创新不离根”成为社区治理共识。

(图为实践团队访谈居民剪影)

把论文写在祖国大地上!

“以前觉得治理是政府的事,现在明白每个人都是‘治理合伙人’”,队员小张在调研手记中写道。当年轻学子与社区书记在冬日暖阳下共绘治理蓝图,当调研数据转化为惠民政策,我们清晰看见:中国式现代化的壮丽图景,正在新时代青年的接续奋斗中渐次展开。这场发生在中原大地村改居社区的治理蝶变,不仅是城乡融合的生动注脚,更是青年一代以专业学识服务社会的铿锵宣言!

(图为社区工作人员与实践团队合影)