“老师,你真的回来啦!”跨越2000多公里,熬过近700个魂牵梦萦的日夜,2025年5月,当郑州大学第20届研究生支教团成员、新闻与传播学院研究生孙昊玥的身影,再次出现在西藏昌都市第三高级中学的操场上时,一群高三学子激动地围了上来。两年前,时任高一11班班主任的孙昊玥在离别时许下诺言:高考前定回来看望大家。如今,他不仅如约而至,更化身“信使”,带来了1100份来自郑州大学学子手写的高考祝福。这场跨越时空的履约,是青春奉献的注脚,更是教育星火相传的温暖见证。

哪里需要,就往哪里站

2022年7月,刚从郑州大学本科毕业的孙昊玥,作为研究生支教团西藏分队的一员,踏上了昌都的土地。他被分配至位于山区的昌都市第三高级中学,担任高一11班班主任,并教授高一年级11班和12班的英语。然而,还没等他熟悉昌都的山川与校园的轮廓,疫情的消息便骤然传来。这不仅让开学的日子一再延后,更让他在“准班主任”的身份之外,又多了重防疫志愿者的担子——两个身份一肩挑,连轴转成了日常。

孙昊玥和研支团同伴的合影

孙昊玥和同行的伙伴们迅速投入到当地的疫情防控工作中。每天天不亮,他就和伙伴们去搬防疫物资:成箱的酒精重得压肩,口罩和防护服堆得比人高。“印象最深的一天,搬了满满一车防疫物资。昌都不到十度的天气,上衣后背全湿透了,贴在身上凉飕飕的。第二天早上刷牙时,胳膊刚抬到脸前就疼得发酸,连牙刷都握不稳,才知道‘累到抬不起胳膊’不是夸张。”孙昊玥笑道,语气中却带着一份“健身效果显著”的乐观。秋冬的高原清晨,气温常低至几度,他们已穿好防护服、戴妥橡胶手套,在采样点开始了工作。按照规范,每采完一个人,都需要用酒精消毒。一开始还好,喷过酒精之后只是觉得凉,到了后面,每喷一次,那股寒意就往深处浸一层。指尖先变得麻木,接着指节也僵硬起来,捏拭子的时候,得用掌心微微用力回勾手指才能握住。“下岗时,手常常冻得不太能动,摘手套都困难。”孙昊玥搓着手回忆。

防疫的间隙,线上教学的事也没落下。“网课效果差得很,有的学生连英文字母有多少个都说不清。”孙昊玥叹道,更让人急的是常联系不上学生,电话打过去,那边可能传来一句“老师,我在山上放牛呢,没信号”。牧区孩子基础薄,又受地理和家里活儿牵掣,线上学习格外难,他只能趁防疫歇脚时,再对着屏幕多讲几遍知识点。

“老师在乎他们的每一点努力和进步”

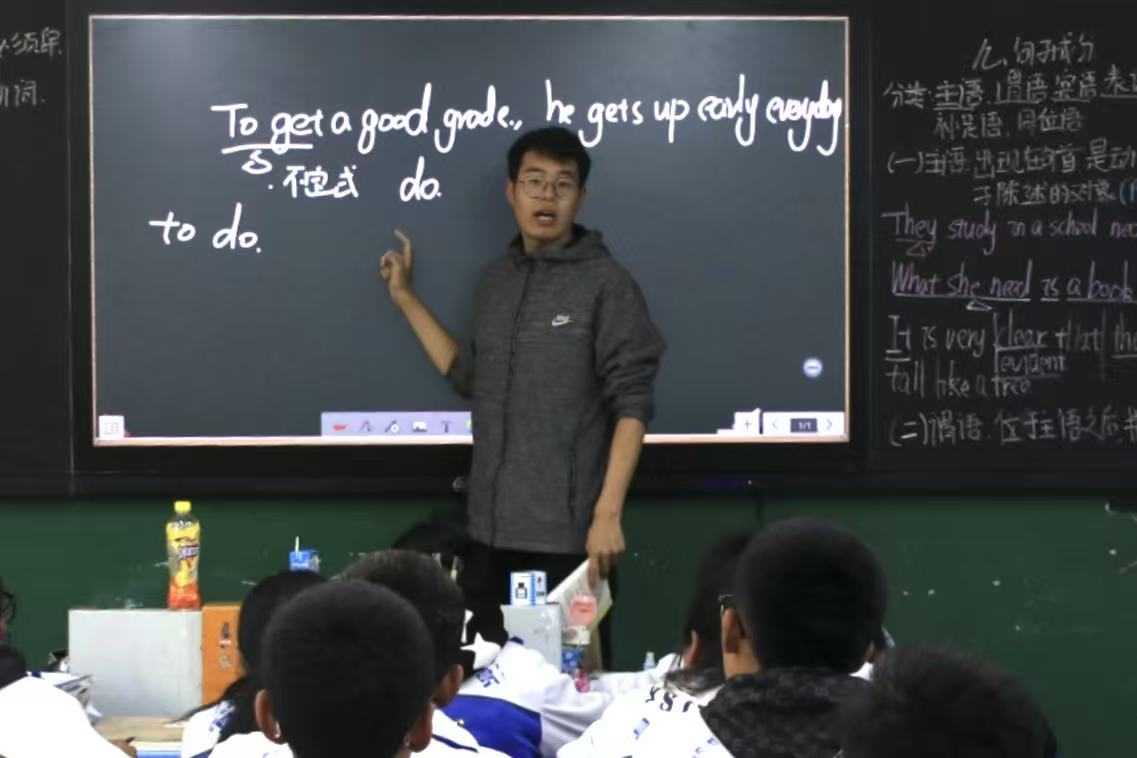

2023年初,学生们重返校园。孙昊玥也得以正式开启他的“卷王”式班主任生涯。他逐个摸清学生学情,迅速调整教学策略:对基础薄弱的学生,从最基础的英文字母开始补起;每天雷打不动抽时间听写20个单词,帮他们把词汇基础扎牢;下午课前的空档,还会专门留出来给学生义务“开小灶”,一点点把语法知识给他们讲透。“我理解他们能坐在教室里已属不易。我不苛求成绩飞升,但必须让他们感受到,老师在乎他们的每一点努力和进步。”每天清晨六点十分,教学楼还没亮透灯,孙昊玥就已经站在教室门口;深夜十一点查完寝,办公室的台灯总还亮着——桌上摊着学生的听写本,红笔标注的修改痕迹密密麻麻。这份连轴转的坚持里,藏着的是他对“责任”二字最实在的践行。

孙昊玥为学生讲解英语语法

孙昊玥的严格是出了名的,但他与学生的心灵距离却很近。他鼓励学生把不便当面说的话写在听写本上,还承诺每条必看必回。这个小小的沟通渠道,成了他洞察学生内心世界的窗口。

一天,学习委员次旺巴丁的本子上几行被涂掉的字迹引起了他的注意。借着灯光仔细辨认,竟是:“老师,我还应该继续读书吗?”孙昊玥心头一紧——次旺巴丁成绩向来不错,是班里的定心丸,怎么会有这样的念头?他立刻把孩子叫到办公室,拉着他在椅子上坐下,轻声问:“次旺,本子上的字我看见了,跟老师说说,是不是遇到难处了?”次旺巴丁攥着衣角,头埋得低低的:“老师,我姐早就不读了,家里还有弟弟妹妹,我爸妈年纪大了,身体也不好……我想着,不如回家帮衬着,总比在学校耗着强。”话没说完,声音就闷了下去。孙昊玥听着,心里沉了沉,伸手拍了拍他的肩膀:“次旺,我知道你懂事,想替家里扛事,可你有没有想过,好好读书,将来有了本事,才能真的帮家里彻底解了难?你现在回去,能做的有限,可要是坚持读下去,以后能给爸妈搭的桥,能给弟弟妹妹指的路,那才是长远的。”他怕孩子心里仍打鼓,又补了句:“你别担心学费和生活费的事,学校有贫困生补助,我也会帮你留意申请的渠道。要是实在有急着用钱的地方,你直接找我——老师帮你垫着,等你将来出息了再还,行不行?”次旺巴丁抬起头,眼里还含着泪,却用力点了点头。后来虽把人留了下来,可这事在孙昊玥心里结了个疙瘩。所以支教结束要走时,他特意找了班里几个家境不乐观的学生,一个个跟他们说:“往后在学校有任何经济上的难处,别藏着,哪怕我不在这儿了,也随时给我打电话、发消息,老师一定想办法帮你们。”

“学校里的很多同学虽然眼界受限于环境,但内心澄澈懂事得让人心疼。”孙昊玥感慨道,“他们不是不想读,只是怕给家里添负担,能多帮一把,就多给他们留条往前走的路。”

孙昊玥和学习委员次旺巴丁的合照

一年的时光转瞬即逝。离别前,班长和学习委员神秘兮兮地请假,被孙昊玥以安全为由驳回。没想到,两个“机灵鬼”直接找了年级组长批假。谜底揭晓时,孙昊玥眼眶湿润了:全班50多位同学用攒下的零花钱,你一笔我一笔地为他精心购置了一套庄重的藏袍。“收到这份心意,感受到的不仅是温暖,更是沉甸甸的信任。”他攥着藏袍的衣角,眼眶发烫。临行前,他回赠了孩子们每人一本郑州大学的笔记本,在上面为每位同学写下了一句嘱托,勉励他们在今后的学习生活中不断加油努力,此外他还留下了三封手写信——一封致全班,满载祝福与期许;一封致接任班主任,详细交代每位学生的特点和需关注事项;最后一封致他的榜样妥军利老师,表达对这位扎根高原的教育者的深深敬意。

孙昊玥穿着藏袍与学生们的合影

“高考前,我一定回来看你们”

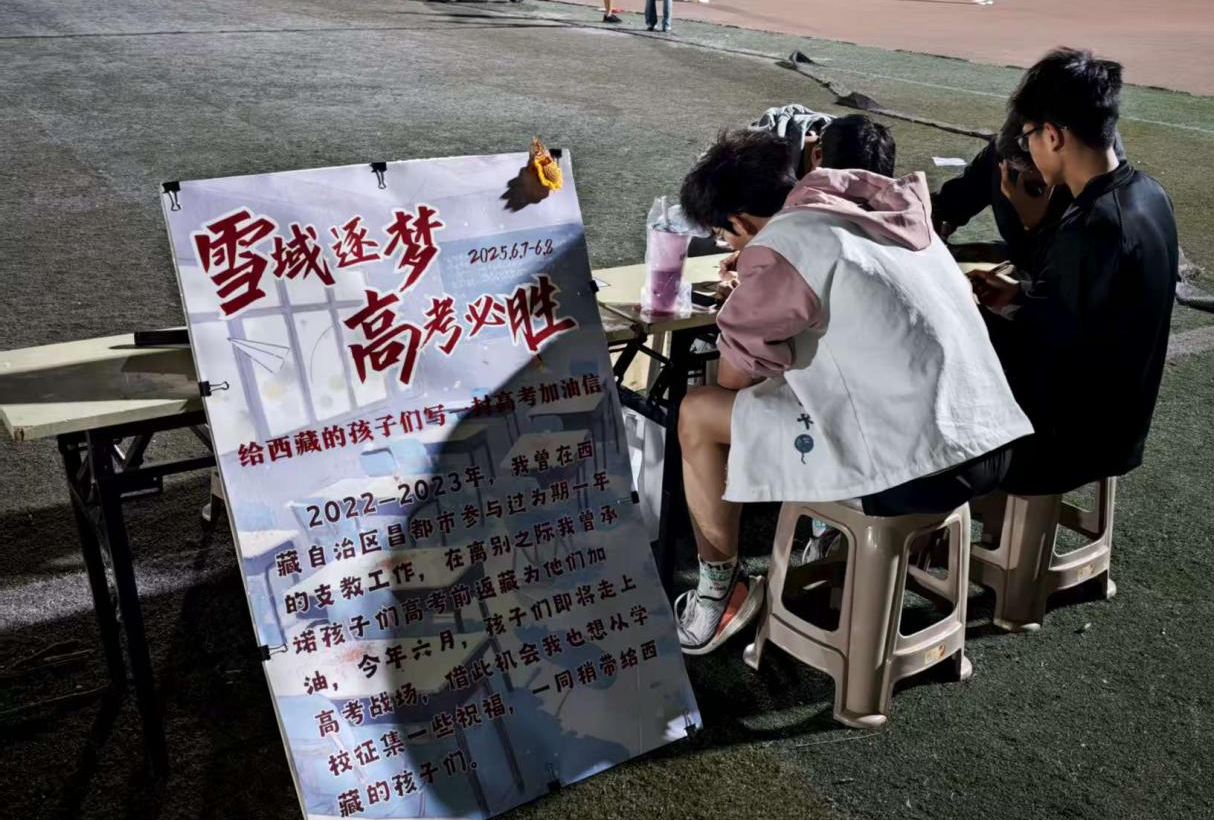

“好好学!高考前,我一定回来看你们!”这是孙昊玥2023年7月离开昌都时的郑重承诺。两年间,他与许多学生保持着联系,孩子们不时发来问候:“老师,你会回来吗?”2025年5月,毕业季的郑州大学校园里,孙昊玥开始为履约奔忙。

他发起了一场名为“雪域逐梦,高考必胜”的公益活动,面向全校师生为昌都三高的高三学子征集手写高考祝福卡。倡议发出后,反响热烈。短短一个月,来自不同国家、地区、民族、学院的郑大学子,共同书写了1100多份饱含鼓励与希冀的心意卡。孙昊玥还精心准备了寓意“一举夺魁”的向日葵小挂件,连同祝福卡装入定制的牛皮纸袋。

郑州大学的同学在撰写心意卡

带着这份跨越千山万水的“精神礼物”,孙昊玥重返魂牵梦绕的昌都三高。在学校的支持下,一场特别的祝福传递活动在操场举行。当一份份承载着郑大师生情谊的礼物送到高三学子手中时,现场沸腾了。“两年前,我带走了三高孩子们的深情厚谊;两年后,我荣幸地成为‘信使’,将母校郑大1100颗真诚祝福的心,带回这片热土!”孙昊玥在活动中动情分享。毕业典礼上,他再次穿上那件珍贵的藏袍,与熟悉或崭新的笑脸合影。快门闪烁间,藏袍的传统纹饰与郑大祝福卡的青春笔迹交相辉映,定格下豫藏情深、教育接力的动人瞬间。

“支出一年,教化一生”

谈及支教的初心,孙昊玥坦言:“我来自青藏高原,努力读书考到郑州大学,我知道西部地区的孩子们读书有多不容易。小时候听说自发达地区的大学生毕业后来我们这里支教,他们对于我来说闪闪发光,我也暗下决心,以后如果有机会,我考上大学后也要回来,教更多的学生,让他们走出大山,开阔眼界。”这一年深入基层的经历中,他亲眼见证了国家在西藏基础设施建设(如边境地区“想象不到的好”的公路、推进中的川藏铁路)和教育投入(如免除学杂费、住宿费并提供生活补贴的“三包”政策)上的巨大努力和各省对于西藏地区的驰援帮助,更深刻体会到像妥老师这样数十年如一日坚守高原的教育工作者的伟大与不易。“青藏高原夜晚的星空很亮,我相信在党和政府、一代代支教团的努力下,这里每个学生的未来都会闪亮。”

孙昊玥在西藏的留念

如今,即将毕业的孙昊玥,对自己的未来有了更清晰的规划:“祖国西南、西藏的建设日新月异,正是青年人实干奉献的广阔天地。‘天下为公,奋斗为民’,能扎根基层,为有需要的人做点实实在在的事,很有价值。”孙昊玥目光坚定地说。从郑州大学到雪域高原,从“卷王”班主任到祝福“信使”,孙昊玥用行动诠释了当代青年的责任与担当。他播下的不仅是知识的种子,更是希望的星火。这星火,正随着1100份祝福的传递,在昌都学子心中慢慢亮起,照亮他们通往更光明未来的征途。(撰稿 焦元 杨玉轩)