陈安琪

四 “北”字职用的演变

本用和兼用职能,除了“败北”之外,后代都由“背”字承担,是由于“北”的借用职能成为了主要职能,所以分化出“背”字。而本用、兼用职能处于同一个引申系列上,所以都用分化字“背”来记录。

“北”字的职能演变大致可以分为三个阶段:先秦时期、秦汉时期和汉代以后。先秦时期,主要通过兼用和借用实现职能扩展;秦汉时期通过增旁分化新字的方法实现职能的缩减;汉代以后职能相对稳定,变化不大,其职能格局基本保持到现代。

4.1 “北”字职用的扩展

先秦时期“北”字的职能通过兼用借用两种途径不断扩展。

4.1.1兼用扩展

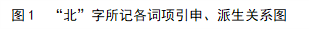

“北”的本义是“乖背,违背”,其核心意义是“朝着相反方向”,由此不断引申出新的意义,派生出新的词项,“北”的职能也相应地扩展。派生的主要线索有:①朝着相反方向是两人背对背,派生出表示脊背的{北2},;脊背在人身的后面,故又{北2}派生出表示背面、后面的{北3};由{北2}也派生出表示用背对着的{北4};背对着别人做的事情是不想让别人知道的,因此由{北4}派生出表示背着、瞒着、背地里的{北5};②违背背叛,因此由{北1}派生出表示背叛的{北6};背叛的结果是离开和抛弃,由{北6}又派生出表示离弃、抛弃的{北7};③军队作战,应该朝着敌军方向进攻,失败逃跑是往回跑,与进攻方向相反,所以由{北1}也派生出表示军队败逃和失败的{北8};败逃叫“北”,败逃的军队也叫“北”,由{北8}又派生出表示败逃的军队的{北9}。

从{北1}到{北9},“北”字职能通过兼用途径进行扩展的过程在先秦时期就已经完成。“北”字记录的{北1}到{北9}九个词项之间有着密切的引申派生关系。以上职能及演变图示如下:

4.1.2借用扩展

“北”字从殷商开始就假借记录与南相对的方位{北10},在先秦、秦汉时期,“北”也用来记录由{北10}派生的北方神祇之名{北11}和方国名{北12}。

除此之外,“北”字还假借为“别”“鄙”,分别记录{分离、分别}、{卑贱}义。“北”字也假借记录过人名中的一个音节。

以上用法都属于“北”字的借用扩展,先秦时期已经全部产生。“北”字记录{北10}的职能从殷商一直延续到现代,一直都是“北”字最主要的职能。记录{北12}在汉代还有部分用例。

4.2 “北”字职用的缩减

“北”字的职能在先秦时期通过兼用和借用得到了极大的扩展。但“北”字记录的某些词项在后代消失了,“北”字记录该词项的职能也就相应地消亡了。而且“北”字作为一个十分常用的字,记录的词项不宜过多,否则可能造成歧义。比如“北国”表示的是北方的国家还是叫“北”的国家,这在理解上会造成很大的障碍。因此“北”字的职能往往会通过新造字形来分化,使“北”字复杂的职能朝着简单的方向缩减。

4.2.1“北”字原记的某个词项消失

文字是记录语言的视觉符号系统,当语言的词汇系统中的某个词项消失时,记录它的字符的相应功能也就随之消失。

随着卜筮祭祷之风的减弱,表示北方神祇之名的词项{北11}逐渐消亡,用新的复合词表示北方神祇之名。秦简中北方神祇之名,已不单用“北”字,而全部使用双音节复合词。如抄写于战国晚期的放马滩秦简中的“北君”(《日书》乙种265)、“北公”(《日书》乙种350)。在“北君”“北公”等词中,“北”字只记录一个语素而不独立记录一个词项。而且“北”字所记录的语素分析为“北方”之义更为恰当,“北君”“北公”都是偏正结构的复合词。由此,我们可以认为“北”字记录词项{北11}的职能在秦汉之后就消失了。

4.2.2造新字分担“北”字的记录职能

从先秦时期就开始,陆续为“北”字记录的词项造新字去分担“北”字的职能。在先秦时期造新字的主要手段是另造一字,而到了汉代则主要通过增旁分化的途径造新字。

4.2.2.1增旁分化“背”分担词项{北1}{北2}{北3}{北4}{北5}{北6}{北7}

汉代在“北”字下加“肉”旁,分化出一个形体构意与表示“脊背”义密切相关的“背”字,用来记录“北”字的本用义值及由此引申出来的绝大部分兼用义值。出土文献中较早的从肉北声的字,见于西汉早期的张家山汉简《引书》,写作“ ”,记录表示“脊背”的词项{北2}。但在张家山汉简中,记录词项{北2}的字,仍以“北”字为多,可见西汉早期“背”字仍处于萌芽阶段。写于两汉之际的武威汉代医简第一种第22简中有“人生三

”,记录表示“脊背”的词项{北2}。但在张家山汉简中,记录词项{北2}的字,仍以“北”字为多,可见西汉早期“背”字仍处于萌芽阶段。写于两汉之际的武威汉代医简第一种第22简中有“人生三 (岁)勿灸背,廿日死”之句,其中“背”字写作“

(岁)勿灸背,廿日死”之句,其中“背”字写作“ ”。《说文·肉部》有“背”字,训为“脊也”,且其他字头下的说解大量使用“背”字。这些事实说明,在“北”字的基础上增加“肉”旁分化出来,专门用来记录{北2}的“背”字在秦汉之际已经产生,到东汉已经取代“北”,成为记录这个词项的常用字了。“背”字是根据{北2}的意义构形的,但其职能不限于记录{北2},与{北2}意义有联系的{北1}{北3}{北4}{北5}{北6}{北7}在此之后也都用“背”字记录,一直沿用到现代。

”。《说文·肉部》有“背”字,训为“脊也”,且其他字头下的说解大量使用“背”字。这些事实说明,在“北”字的基础上增加“肉”旁分化出来,专门用来记录{北2}的“背”字在秦汉之际已经产生,到东汉已经取代“北”,成为记录这个词项的常用字了。“背”字是根据{北2}的意义构形的,但其职能不限于记录{北2},与{北2}意义有联系的{北1}{北3}{北4}{北5}{北6}{北7}在此之后也都用“背”字记录,一直沿用到现代。

4.2.2.2增旁分化“邶”“鄁”分担词项{北12}

汉代在“北”字基础上增加“邑”旁造“邶”字分担方国名{北12}。《说文·邑部》:“邶,故商邑,在河内朝歌以北是也。从邑,北声。”“邶”字的具体产生时代难以确认,写于西汉早期的阜阳汉简《诗经》尚以“北”记录{北12},今本《毛诗》作“邶”不作“北”,但不知是其原貌还是经过后人改造。从《说文》收“邶”字来看,最晚在东汉时“邶”已经产生并分化“北”字承担记录{北12}的职能了,而且能收入《说文》,应该已经产生并使用了一段不短的时间了。

在汉以后的传世文献中还有一个从邑背声的“鄁”字,记录{北12}。韦昭注《国语》引用《诗经》就作“鄁”:

(1)匏有苦叶,《诗·鄁风》篇名也。(《国语·鲁语下》“匏有苦叶”韦昭注)

唐代训注材料中有不少指出前代“邶”“鄁”异文现象者:

(2)邶,蒲对反。本又作鄁。(《经典释文·毛诗·邶柏舟第三》)

(3)邶,音步内反。字或作鄁。(《汉书·地理志》“诗风邶庸卫国是也”颜师古注)

韦注国语说明至迟在三国时期“鄁”字已经产生了,而《经典释文》所列异文则说明了唐以前流传的《诗经》中有以“鄁”字记录{北12}者。唐代敦煌写卷《毛诗故训传》亦有作“鄁”者:

(4)鄁栢舟故训传第三(敦煌.P.2529(22-7))

(5)鄁国十有九篇,七十一章,三百六十三句。(敦煌.P.2529(22-7))

从唐代开始,在官方颁布的经书中,方国名{北12}皆以“邶”字记录,如《毛诗正义》、开成石经《诗经》写作“邶”。甚至唐代官方颁布的字书中,“邶”也放在“鄁”之前作为通行字形,而“鄁”被被视为错字。《五经文字》:“邶,《诗·风》作鄁者讹。”唐以后的绝大多数字书、韵书也将“邶”编排在“鄁”之前,甚至不为“鄁”单独立一个字头,而是在“邶”字下云“亦作鄁”“别作鄁”等。这些现象都说明,“鄁”始终未能成为记录{北12}的规范、通行的字形,分化不甚成功。但“邶”的分化是十分成功的,直到现代,{北12}一直都用“邶”记录。

4.2.2.3另造新字“伓”分担词项{北1}{北2}{北3}{北6}

战国楚文字中有一个从人、不声的“伓”字,记录词项{北1}{北2}{北3}{北6}。如:

(6)庚(更)民𨋥(怫)乐, (敦)

(敦) (堪)伓(背)

(堪)伓(背) (愿)。(上博五《鲍叔牙与隰朋之谏》4)

(愿)。(上博五《鲍叔牙与隰朋之谏》4)

(7)伓(背)、膺疾。(新蔡葛陵楚简·甲一13)

(8)艮:丌(其)伓(背),不 (获)丌(其)身。(上博三《周易》48)

(获)丌(其)身。(上博三《周易》48)

(9)古(故)𡥝(慈)以㤅(爱)之,则民又(有)新(亲);信以结之,则民不伓。(郭店楚简《缁衣》25)

以上四例中的“伓”字依次记录词项{北1}{北2}{北3}{北6}。在楚文字中,这些词项绝大多数都用“伓”字记录,只有极个别例子用“北”记录。笔者认为,此当为楚地特殊的用字习惯。因“北”假借记录表示方位的{北10}十分常用,所以为了避免歧义,楚人重新造了一个从人、不声的“伓”字来记录“北”字的本用义值及兼用义值({败逃,失败}和{败逃的军队}除外)。虽然在笔者所见的楚地简帛文献中只找到了记录{北1}{北2}{北3}{北6}的用例,但笔者以为,{北1}到{北7}七个项之间意义联系紧密,楚文字中的“伓”字应该具备记录{北1}到{北7}所有七个词项的职能,只是尚未在出土的材料中见到。

“伓”字分化“北”的本用和兼用职能,在楚文字中应该说是相当成功的,但是由于后代文字是在秦文字的基础上发展而来的,因此“伓”字没能承袭下来。

4.2.2.4另造新字“倍”分担词项{北1}{北4}{北6}{北7}

从人、咅声的“倍”字,分担记录词项{北1}{北4}{北6}{北7},在出土秦汉文献和传世文献中都有用例。如:

(10)约而倍(背)之,胃(谓)之襦传。(马王堆《老子》乙本64下)

(11)已入月, (数)朔日以到六日,倍之;七日以到十二日,左之;十三日以到十八日,乡(向)之;十九日以到廿四日,右之;廿五日以到卅日,复倍之。(周家台秦简262-264)

(数)朔日以到六日,倍之;七日以到十二日,左之;十三日以到十八日,乡(向)之;十九日以到廿四日,右之;廿五日以到卅日,复倍之。(周家台秦简262-264)

(12)敢数楚王熊相之倍盟犯诅。(诅楚文·湫渊)

(13)信以结之,则民不倍。(《礼记·缁衣》)

(14)公下车,从晏子曰:“寡人有罪,夫子倍弃不援。”(《晏子春秋·谏上》)

(15)下无倍畔之心,上无诛伐之志。(《汉书·贾谊传》)

(16)今经正纬奇,倍擿千里。(《文心雕龙·正纬》)

以上例句“倍”字记录词项{北1}{北4}{北6}{北7}。《说文·人部》:“反也。从人,咅声。”“倍”是为了分担记录{北1}至{北7}这七个密切相关的词项而专门造的新字。与“伓”字一样,“倍”字一开始应该也具备记录{北1}到{北7}所有七个词项的职能,但在后代则只记录“违背”“背叛”“背弃”义,即{北1}{北6}{北7}三个词项,不再记录其他词项了。汉代“背”字产生以后,“倍”记录{北1}{北6}{北7}的数量和频率就开始减少。到唐宋以后,“倍”记录{北1}{北6}{北7},就只剩下两种情况:古书存留“倍”字不改为“背”;个别作者用字仿古。除了这两种情况之外,唐宋及之后新产生的文献,已经不用“倍”字记录{北1}{北6}{北7}了。而且需要指出的是,即使是唐宋古文家,也少有故意用“倍”字仿古者,多数还是使用当时通行的“背”字。

“倍”字对“北”字本用和兼用职能的分化是不太成功的。秦汉出土文献中用“北”记录{北1}至{北7}的情况不在少数,且传世先秦文献中大量的“背”字,在当时应该也是写作“北”的,“倍”从来没有在这些职能上取代“北”字。而在“背”字产生、流行之后,“倍”字也就失去了生命力。

4.2.2.5另造新字“ ”分担词项{北7}

”分担词项{北7}

楚简中有一个从心、不声的“ ”字,记录词项{北7}:

”字,记录词项{北7}:

(17)《北(邶)•白(柏)舟》闷,《浴(谷)风》 (背)。(上博一《孔子诗论》26)

(背)。(上博一《孔子诗论》26)

从形体构意上看,“ ”从心,应是为表示背叛、抛弃等与心理活动有关的意义的词项{北6}{北7}专门造的字,用来分担“北”字的职能。“

”从心,应是为表示背叛、抛弃等与心理活动有关的意义的词项{北6}{北7}专门造的字,用来分担“北”字的职能。“ ”仅见于楚文字,且用例极少。“

”仅见于楚文字,且用例极少。“ ”字在笔者所见楚文字材料中,仅此一例,其他{北7}都用“伓”字记录,其他文献中也不见此字,可见“

”字在笔者所见楚文字材料中,仅此一例,其他{北7}都用“伓”字记录,其他文献中也不见此字,可见“ ”字对“北”字职能的分化从一开始就未能通行。

”字对“北”字职能的分化从一开始就未能通行。

4.2.3借字分担“北”字的记录职能

4.2.3.1假借“背”字记录{北12}

汉碑和敦煌文献中还有假借“背”字记录方国名{北12}者,如:

(18)感背人之凯风。(东汉建宁元年《衡方碑》)

(19)背国十九篇,七十章,三百六十句。(敦煌.S.789/7)

汉代假借“背”字记录{北12},可能是“邶”字产生之前为了避免“北”字的歧义而用,而在“邶”字已经产生但尚未全面取代“北”字时,假借“背”字记录{北12}的现象仍然存在。而在敦煌文献书写的时代,“邶”“鄁”都已经产生并广泛使用了,但敦煌文献中仍有假借“背”字记录{北12}的情况,这可能是一种偶然、临时的现象,或者也可能是“鄁”字之误。这种假借“背”字记录{北12}的用法并不常见,一是因为“邶”“鄁”两字的流行,二是因为“背”字产生歧义的可能性也很大,于是“邶”“鄁”两字更为通行。唐代以后,假借“背”字记录{北12}的现象就消失了。

4.3 其他

除了以上所述,“北”字在实际使用中还曾因为形近混讹而记录过其他词项。笔者认为这已经超出了“北”字的职用范围,而是传抄和刻印过程中的失误,所以放在最后加以说明。

“北”与“比”“此”字形近,因此三字时有混讹。在敦煌写卷中,“北”字左边的一横一提两笔往往超出左边一竖的右侧,而左边一提又往往写在竖画的最下方,如“ ”“

”“ ”,字形与“比”“此”十分相近,以至于敦煌文献中还有把“背”误写成“皆”的现象。宋以后的手写体里“北”可能仍与“比”“此”形近,而雕刻书版的刻工往往文化水平不高,依葫芦画瓢地雕板,就容易产生错误。宋刻苏洵《嘉佑集》中有“此”误刻作“北”者,元刻曾巩《元丰类稿》有“北”误刻成“比”者,孙诒让在《十三经注疏校记》中也提到一些明代版本“比”“北”互讹的现象。宋刻本中的“北”作“

”,字形与“比”“此”十分相近,以至于敦煌文献中还有把“背”误写成“皆”的现象。宋以后的手写体里“北”可能仍与“比”“此”形近,而雕刻书版的刻工往往文化水平不高,依葫芦画瓢地雕板,就容易产生错误。宋刻苏洵《嘉佑集》中有“此”误刻作“北”者,元刻曾巩《元丰类稿》有“北”误刻成“比”者,孙诒让在《十三经注疏校记》中也提到一些明代版本“比”“北”互讹的现象。宋刻本中的“北”作“ ”“

”“ ”者不少,仍然与“比”“北”形近。既然三字形近,刻工在刻书的过程中也就有可能把“比”“此”误刻为“北”。作为形近讹误字的“北”,在一些文献中实际上记录的是“比”或“此”的音义。如:

”者不少,仍然与“比”“北”形近。既然三字形近,刻工在刻书的过程中也就有可能把“比”“此”误刻为“北”。作为形近讹误字的“北”,在一些文献中实际上记录的是“比”或“此”的音义。如:

(20)可为谏法者五:理谕之,势禁之,利诱之,激怒之,隐讽之之谓也。……,此理而谕之也。……北(此)势而禁之也。(《嘉佑集·谏论上》四部丛刊景宋巾箱本)

经过上述演变,“北”字在现代只剩下两个主要职能:①记录方位{北10};②记录表示失败的{北8}。其中,前者是最常用的,后者则一般出现在“败北”等从古代汉语中凝固下来的词中,不单独使用。