長期以來,海外跨文化漢字研究取得了許多重要成就。為向國內外學者和在讀學生呈現跨文化漢字海外研究的基本面貌,提供海外專家學習和研究漢字的經驗,促進中外學者交流互動,鄭州大學漢字文明研究中心邀請從事相關研究並取得卓越成就的部分學者接受我們的專訪,題為“跨文化漢字研究海外專家訪談”,由“漢字學微刊”公眾號、鄭州大學漢字文明研究中心網陸續發布。

今日推出韩国慶北大學尹在碩教授的專訪衷心感謝尹在碩教授接受我們的訪談!

學者介紹

我是來自韓國的尹在碩。1961年10月出生於大韓民國慶尙北道金泉市,現在是慶北大學校史學科的敎授,博士生導師。我在1981年3月考入慶北大學史學系,在1987年取得碩士學位,在1996年取得博士學位,之後被聘任為本校的教授。我的專業和研究領域是秦漢時代史,特別是通過分析簡牘,研究秦漢時代的社會史、法制史、思想史,最近非常關注古代東亞記錄文化方面的研究。

簡單介紹一下我的學術活動領域。曾經就任於韓國曾任東洋史學會、中國古中世史學會等學會的理事和學會長,慶北大學校的韓中交流硏究院長、亞細亞研究所長、慶北大教授會議長等職。最近由韓國硏究財團出資支持的7年研究項目“人文韓國支援事業”(HK+事業),由我擔任總研究負責人,而且正在活躍地開展各項相關的研究活動。中國方面,從1994年1月到1995年9月,我參加了中國社會科學院歷史硏究所的高級進修科課程;2006年1月開始到現在,擔任中國社會科學院簡帛硏究中心客座硏究員、河北師範大學歷史文化學院客座敎授,以及武漢大學簡帛硏究中心、中國社會科學院簡帛硏究中心、甘肅省文物考古硏究所的編輯委員。

01

請介紹一下您求學、研究的經歷?

尹在碩:我從小就對歷史故事很感興趣,特別是高中時期自學《千字文》的同時,還閱讀了《三國史記》、《三國遺事》、《三國演義》、《水滸傳》等歷史類書籍,這似乎好像成為了日後我主修歷史學的契機。1981年考入慶北大學歷史系後,尤其對中國歷史和文化產生了濃厚的興趣,集中學習了有關中國史的課程,並開始學習漢語和日語。因此,畢業時主要閱讀了韓國和日本有關中國古代史的論著,並提交了《有關漢代的小農民》的畢業論文,這成為我主修中國古代史的直接契機。

1985年,我進入慶北大學研究生院史學系攻讀碩士課程,當時第一次接觸到《睡虎地秦簡》和《居延漢簡》等簡牘資料,特別是睡虎地秦簡中的封診式等資料,那可以說是能夠生動地再現一般民衆歷史的最佳資料,當時我看到資料時激動的心情,至今仍記憶猶新。1987年,我通過主要分析睡虎地秦簡和秦代漆器銘文,提交了題為《有關秦代士伍的身份》的碩士畢業論文;1996年,廣泛分析秦漢時期的簡牘資料,以秦代家族的典型結構和規模,以及秦政府的家族政策等內容為中心,提交題為《秦代家族制研究》的博士畢業論文,並獲得了博士學位。

在我的求學過程中,尤其重要的時期是1994年1月至1995年9月在中國社會科學院歷史研究所進修高級進修課程的時期。當時在韓國,中國古代史專業的學者非常少,而且也沒有機會深入學習秦漢簡牘,所以我選擇了前往中國留學,當時我的指導教授是李學勤和謝桂華兩位教授,我從兩位老師那裏學到了非常寶貴的知識,特別是謝桂華老師代替忙於公務的李學勤老師,誠心誠意地向我講解秦漢簡牘資料的讀解法。於我而言,這些學習經歷和經驗,都成為了我日後在相關領域進行深入研究的堅實基礎。

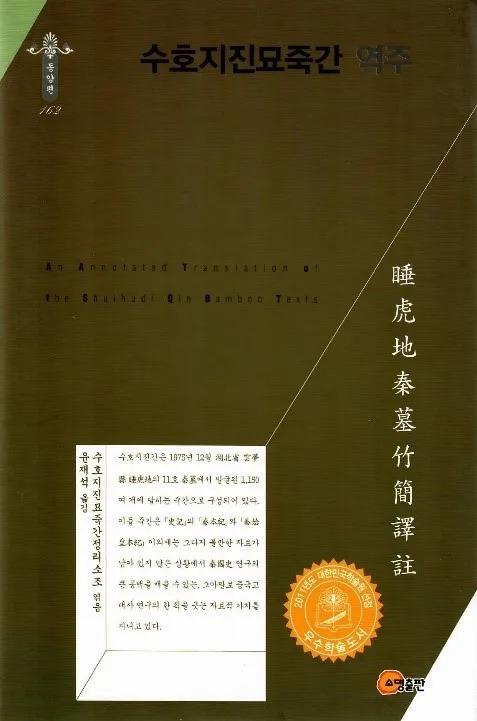

1996年9月從中國回到韓國後,在第二年(1997)3月我被任命為慶北大學校史學系的教授,此後至今一直為學生講授中國古代史。學術活動方面,積極參與韓國國內的相關學會,並且幾乎每年都會參加在中國舉行的相關領域學術會議,在會上與中國等衆多國家的著名學者進行學術交流。從2017年開始,陳偉教授(武漢大學)、黎明釗教授(香港中文大學)和我一同商定,由武漢大學簡帛研究中心、香港中文大學歷史系,以及慶北大學校史學系這三個單位每年輪流主辦有關簡牘的國際學術大會。學術成果方面,用韓國語譯註的《中國家族制度史》和《雲夢虎地秦墓竹簡》這兩本中國著作,致力於韓中兩國間的學術交流,這兩本譯註書都被評為大韓民國學術院優秀圖書。

02

您目前主要的研究方向有哪些?將來有哪些方面的研究計劃?

尹在碩:我從研究生時期開始到現在,主要研究簡牘中反映出的秦漢歷史,發表了約50篇相關論文。其中,特別關注簡牘的理由是因為其史料價值。因為,與傳統文獻資料相比,簡牘作為第一手史料,如實反映了當時歷史時期的社會面貌,是可以揭開歷史全貌的最重要的資料。因此,在我研究生涯初期,主要在社會史和法制史領域重點研究秦漢代家族史問題,針對以《史記》、《漢書》等文獻史料中反映的秦漢代家族史為中心的研究,以及對睡虎地秦簡和張家山漢簡等資料中反映出的秦漢代民間家庭結構、規模及家庭政策進行了重點研究。之後,還對秦漢代喪葬文書中反映出的中國古代人的來世觀進行了研究。最近還發表了將韓國的秦漢簡牘研究動向,以及研究史介紹給中國學術界的文章。

最近,我關注的領域不僅僅在中國,就在韓半島和日本列島也發掘出大量簡牘資料這一點,根據以韓半島、中國以及日本列島為中心的東亞古代史,以漢字記錄的簡牘為媒介形成和展開的情況,從“簡牘記錄文化”的層面,對韓中日三國的古代史進行試探性研究。我的基本觀點是,源自中國的簡牘記錄文化,徑韓半島後傳播至日本列島,在這個過程中,古代東亞共享了同質的歷史經驗。

為推進此項研究,我申請了2019年韓國研究財團的“人文韓國支援事業(HK+事業)”,並提出“東亞記錄文化的源流和智力的網絡研究”這一研究項目,最終被選定為國家扶持硏究事業。此項目旨在從2019年5月至2026年4月,主要進行中、韓、日三國出土的簡牘及東亞記錄文化的綜合研究。因此,我與HK事業團的30多名研究人員一起,共同分析了東亞三國出土的簡牘形製、書寫格式及內容,正在進行簡牘記錄文化的傳播途徑和時間,以及簡牘反映出的古代東亞歷史方面的研究。作為第一個研究成果,預計明年(2021年)初在韓中日三國同時出版《中國簡牘總覽》《韓國木簡總覽》《日本木簡總覽》,並且在出版《東亞木簡辭典》的同時,還將建立可以檢索簡文的木簡辭典檢索數據庫,並提供給學術界參考。此外,每年還將舉辦一到兩次的東亞國際學術大會,邀請略30名韓中日著名學術專家召開學術研討會;同時出版東亞簡牘研究系列叢書。通過上述學術活動,在復原東亞古代史的同時,也試圖證明東亞簡牘文化圈的歷史,是通過本地區居民相互共享、理解,以及溝通的歷史經驗而展開的,進而從歷史的視角,致力於尋找當今東亞和平共存的依據和其正當性。

03

對您的學習和研究影響較大的著作或學者有哪些(或哪幾位)?

尹在碩:韓國方面,專業研究中國古代史的學者並不多,但其中作為秦漢史的研究學者,對我產生深遠影響的是金燁和李成珪兩位敎授。金燁敎授是我本科時期敎學中國古代史的恩師,特別對我作為一名學者,他教會了我誠實面對學問的真誠態度;李成珪教授雖然就職於首爾大學,但在我攻讀碩士課程時,不僅為我提供了大量的研究資料,而且作為我博士學位論文審查委員長,在我準備博士學位論文的過程中也給予了極大幫助。同時,慶北大學校史學科的李玠奭老師儘管與我的專業不同,卻也在博士課程中擔任了我的指導教授,在學習研究者應該具備的態度和歷史研究方法論等方面,給予了我很多幫助,並積極建議我到中國留學,更進一步學習和研究相關歷史。

中國學者方面,教授給我很多專業知識的老師是我在歷史硏究所進修高級進修課程時擔任指導教授的李學勤、謝桂華兩位老師。當時,通過李學勤老師的推薦,我首次在中國《中國史研究》學刊(1995年第三期)上發表了題為《睡虎地秦简《日书》所见”室”的结构与战国末期秦的家族類型》的論文;謝桂華教授不僅指導我理解居延漢簡和張家山漢簡等簡牘資料的讀解法,還積極帶領我參加各種秦漢史研究學術大會,使我在學習中國學界研究動向的同時,也能與中國學者進行多元化的學術交流。這些幫助後來都轉化成了我強化自己作為專業研究者的力量,也為我對韓中學術交流作出貢獻的奠定了重要的基礎。如果沒有兩位老師給與的支持,也許就不會成就今天的我。因此一直以來我都對兩位恩師心懷感恩。

對我的研究過程產生重大影響的書籍,是韓國李成珪教授的《中國古代帝國成立史硏究——秦國齊民支配體制的形成——》(1984)一書。李成珪教授的這一著作對韓國的中國古代史研究的發揮了指導性作用。另外,在我進行秦漢家族制度的研究過程中,在讀過Lewis Henry Morgan的⟪Ancient Society(古代社會)⟫(1877),以及Friedrich Engels編著《Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats(家庭、私有制和国家的起源)》(1884)兩本著作之後,令我感觸頗深,這兩本書是喚醒研究學者們從社會人類學的角度,來接近歷史事實這一認識的力作。通過這兩本著作的啟發,我認為歷史學與相鄰學科的嫁接,對於歷史學的理解和拓寬理解層面起到了非常的作用。

04

您在從事學術研究的過程中,在閱讀文獻、收集資料、撰寫論文、投稿發表等方面有什麽心得體會?

尹在碩:歷史學,其實也是追蹤在時間流逝的過程中人類行跡變化過程的一項學術型工作。並且,在整個人類社會中唯一不變的事實就是,萬物皆有變。因此,歷史研究方法的變化也是理所當然的。直到1980年代中期,我們的同事們還在嘲諷說寫論文的過程是“刀與漿糊的歷史”。因為寫論文時,需要只用刀把紙張上印刷的史料剪下來,再用膠水粘在卡上,然後以此為初衷,在稿紙上手寫論文的其他內容。

但是從1980年代中後期開始,隨著科技發展,電子版論文的普及,比如資料收集、分類及分析,到用撰寫論文和投稿,不利用電腦來工作幾乎是不可能的。但是在這些便利性的背後,特別是缺乏對資料的全面閱讀和深入解讀的情況下,單純檢索史料的關鍵詞,或者羅列特定詞語文章,就會生成所謂的“沒有靈魂的寫作”,這種現象的橫行及其副作用也不容忽視。因此,利用電腦廣泛收集研究資料固然便捷省時,但為了深入瞭解其究竟,就有必要先將資料閱讀得精細,理解得通透。

05

回顧求學和科研道路,您是否也走過一些彎路?一路走來,是否有對學術道路和發展有重要影響的選擇?

尹在碩:我們周圍有很多想要實現人生目標,和為求成功的方法,以及因前路滿佈荊棘而寸步難行的人。特別是在人生道路上非常重要的時期,很多人在初入大學時還無法選擇自己認為最有趣、最有價值的領域,而根據入學考試的成績選擇學科,或者直接選擇有利於就業的學科。因此,部分人在進入大學後失去學習興趣,開始彷徨或轉換學科的事例不在少數;也有些人就業後又放棄工作,重新學習自己原本感興趣的領域。與此相比,我從大學本科入學以來至今,從未對歷史學以外的領域產生過興趣,並且對現在的生活感到非常滿足。因此,在選擇專業或職業時,首先要考慮自己最感興趣的領域,只有這樣才能保持忍耐心,尋求自足並有價值的人生。

06

您所在國家的漢字學研究現狀如何?您認為有哪些新的研究成果可以和中國學者分享?

尹在碩:在韓國大學的學術分類體系中,針對以“簡牘”為首的出土文獻研究力量,主要來自韓國古代史(以新羅、百濟、高句麗為主)、中國古代史專業學者,以及中語中文專業(中文系)的部分專業人員;有關韓國、中國傳世文獻資料的主要研究力量,來自漢文系、國語國文係、中語中文系、文獻情報學科等專業的教授和研究生們。其中,隨着最近在韓中日三國簡牘資料的不斷發掘和出土,相關研究已經發展成為新的研究領域,備受學界矚目。因此,韓國也成立了‘木簡學會’,主要研究韓國的出土簡牘。在韓國,中國古中世史研究會的古代史分科針對秦漢簡牘的研究也相當活躍。關於韓國的秦漢簡牘研究成果,可以參考我發表於《簡帛》第四、九、十八輯的文章。

同時,雖然出土數量上少於中國和日本,但韓半島也出土了約7百枚簡牘,其形態、書寫格式和內容方面都與中國及日本的簡牘相似。由此為依據,公元前1世紀左右,中國的簡牘記錄文化傳入韓國半島後,在此“定居”的簡牘記錄文化再次傳入日本列島。因此,今後在研究東亞簡牘記錄文化方面,韓中日三國的學者不僅需要對本國的簡牘,還需要對其他國家的簡牘積極深入的研究。為此特別需要中、韓、日三個國家年輕學者們相互交流,在研究對方國家簡牘的學習中,營造出積極活躍的研究氛圍。

07

您所在單位或國家的漢字學研究,與中國的漢字學研究相比,學者們更關註哪些問題?側重點有什麽不同?有哪些研究方法可以提供給中國學者借鑒的?

尹在碩:從出土文獻,特別是簡牘資料的角度來看,自20世紀初至今,在中國已發掘出土約40多萬枚簡牘,不僅研究簡牘的學者數量衆多,而且在研究領域的分工情況也相對成熟,相關的學術團體和研究機構也競相開展多元化的學術活動,在數量和質量上都取得了非常優秀的研究成果。因此,簡牘學在中國已經成長為一門獨立的學科。我認為,中國學者們不僅要關注中國簡牘,也有必要將研究領域擴展至韓半島和日本列島發掘的簡牘,藉此拓寬對古代東亞世界的理解範圍,並將其作為教育下一代的教育資料。特別是最近,世界歷史學的研究動向已經超越了‘一國史’,將研究領域擴展至地域史和世界史,甚至也有涉及宇宙史的領域。因此,我認為簡牘學也有必要將研究領域發展為超越‘一國簡牘史’的宏觀研究。

08

您期待與中國學者在哪些方面有更深層次的交流與溝通?

尹在碩:如前所述,目前我正在負責2019-2026年的“東亞記錄文化的源流與知識的網絡研究”的大型研究項目。此項目的參與國家不僅有韓國,中國和日本的簡牘研究專家也受邀參與其中。此外,我們計劃每年邀請更多來自不同國家的簡牘研究專家和東亞記錄文化研究人員一起,召開世界型學術大會。我們意旨在於恢復以東亞文化圈為中心展開的古代東亞歷史,並以此為基礎,讓當代的東亞人相互溝通,深入理解,最終將古代東亞視為一個歷史共同體,以此為模型設計出未來和平的東亞。為此,我們希望能在韓中日之間,營造出一個良好的環境,可以使三個國家的學者們自由地交流簡牘文化記錄的形成、拓展,以及其歷史意義等等。所以,我們想成立一個臨時稱為‘東亞簡牘學會’的組織,進行以漢字為基礎構建的‘簡牘記錄文化’的形成、發展,以及由此反映出的古代東亞世界史的國際共同研究。我非常期待中國專家們的積極參與。

09

您認為數字化信息技術和網絡資源對您的研究具有怎樣的影響?

尹在碩:衆所周知,如今在沒有數字化資訊科技和網絡資源的幫助下,已經到了無法進行歷史學方面的研究和教育的程度。不僅大量研究用資料實現了數字化,而且以網絡為媒介,在短時間內可以打破空間的局限性,實現研究資料的交換和相互利用,輕鬆地通過各種檢索程序收集和分析研究資料,最終可以既省時又便捷地編寫論文和書籍,甚至使其在電子市場上流通。另外,最近在我工作的大學還利用人工智能程序,在1到2分鐘內可以將草書體文獻資料釋讀為現代漢語,並對其進行釋義。這一程序也為一般群眾提供了可以輕鬆理解古代文獻的機會。

由此看來,古文獻學或是出土文字資料不再是專業人員的‘獨門秘籍’,其他人也能輕易接觸到相關資料的時代已開啟,這即為現代科學技術對人文學的大衆化做出貢獻的敲門磚。對此,我帶領的HK+事業的專業團隊也會將我們日後會出版的《東亞木簡辭典》擬建可搜索的數據庫,不僅提供給研究人員,也會面向非專業群體,為簡牘學的大衆化做出貢獻。同時,在HK+項目的後半期,我們還準備利用人工智能技術,開發能夠利用現代語言解讀東亞出土簡牘簡文的程序。

在這一點上我們不能忽視的是,即使我們的研究領域引進再先進的數字化資訊技術和網絡資訊技術,但發掘資料和進行研究的究竟是‘人為’,所以為了培養相關人力資源,也需要對這方面進行更系統的教育教學。隨着當今依靠科學技術研究已成為主流,逐漸忽視對實體資料的深層分析,進而新研究方法的開發和研討也陷入低潮期,人文學與社會學等相關學科間直接交流的機會也越來越少。儘管我們無法違背當今人文學電子化的發展趨勢,我們仍有必要探其究竟,出謀策劃,把即將普及的人工智能技術運用在古文獻和出土文字資料上。

10

您如何處理學術研究與其他日常生活之間的關系?學術之余,您是怎樣放松自己的?

尹在碩:我的工作在大學裏以教育和學術研究為主,還有各種學術會議和行政工作,但與此同時還參與運營着HK+事業團,還有每個月一次在報紙上發表專欄文章的工作。因此,工作日忙得基本沒有私人時間,但是只要週末一有時間,我就會帶著兒子去爬山或者一起散步。

11

您對所研究的領域有何展望和期待?您有什麼想對漢字研究青年學者想說的?

尹在碩:雖然現代科學技術對人文學研究有著很大的影響,但針對研究依舊只能靠人文學者的個人力量,而並非機器。特別是在古文獻或出土文字資料的研究領域中,今後也會不斷地發掘出新的文獻和資料,對相關的整理和研究工作也會持續下去,同時也需要不斷地開發和促進有關這些資料的創意性研究方法論。因此,我想這些領域很有可能發展成為人文學領域的核心。

但是,如果一再堅持以20世紀模擬時代的超然思維方式進行研究的話,則會很難適應當下數字時代引導出的研究方法。因此,想要攻讀關於傳世文獻和出土文字資料研究課程的年輕學者們就有必要在學習人文學科知識為主的同時,還要以社會學等相關學科知識為輔,將關於人工智能(Artificial Intelligence, AI)和大數據(Big Data Statistical Analysis)等等,這類與‘第四次產業革命(Fourth Internd)’相關的科學知識作為研究學習的參考資料。

飜譯: 李瑾華(慶北大學硏究生院博士班)