原载于《新疆社会科学》(CSSCI)2021年第 5期第78-88+163 页。

内容提要:当前,世界各国围绕提升国际影响力的竞争日趋激烈,“讲故事”已成为各国传播本国文化、增强“软实力”、提升国际话语权的重要路径。外交叙事系国家外交话语体系建设的特有模式和重要内容,对于“讲好中国故事”具有极为重要的意义。文章以叙事学原理为基础,结合外交学、传播学理论的相关研究成果,尝试构建我国的外交叙事学理论框架。文章认为,在外交叙事中,“故事化”的显性叙事与“赋予政策合法性——争取话语权”的隐性叙事相互支撑、相互作用,形成引发受众共鸣和心理认可的合力,对于打破西方话语霸权和舆论操控,构建中国特色外交叙事体系,推动塑造负责任大国外交形象具有重要意义。

关键词:中国故事 外交叙事 国际话语权

中图分类号:D822 文献标识码:A 文章编号:1009-5330(2021)05-0078-11

作者简介:杨明星,郑州大学外国语与国际关系学院、中国外交话语研究院教授、博士生导师;潘柳叶,郑州大学外国语与国际关系学院硕士生、中国外交话语研究院助理研究员 (河南郑州 450000)。

基金项目:本文系国家社科基金重大项目“中国特色大国外交的话语构建、翻译与传播研究”(17ZDA318)、中国外文局重点招标课题“人类命运共同体理念的对外话语建构研究”(21DWHY07)、河南省新文科改革研究与实践项目“新兴文科‘外交话语学’的跨学科构建与国际化人才培养创新与实践”(2021JGLX016)的阶段性成果。

一、问题的提出

随着中国日益走近世界舞台中央,如何讲好中国故事,向世界展现一个真实、立体、全面的中国,是我国面临的重大课题。习近平强调, 讲好中国故事需要 “加快构建中国话语和中国叙事体系,用中国理论阐释中国实践,用中国实践升华中国理论”,“更加鲜明地展现中国故事及其背后的思想力量和精神力量”。1

叙事模式是研究人类思维的关键工具,对叙述世界方式的探索有助于人们理解如何创造意义。2近年来,学界对叙事学的研究开始从文学评论、教育学、心理学、社会学等转向国际政治领域,认为叙事在塑造国家身份、表达政治观点以及意识形态方面发挥了重要作用。3国外学者对这一转变的关注较早,代表性人物为申哈夫(Shaul Shenhav)和米斯基蒙 (Alister Miskimmon),他们分别提出了“政治叙事”(political narratives)和“战略叙事” (strategic narratives)理论框架,从宏观层面肯定了叙事在国际政治领域的重要作用。国内学者也开始积极探讨在国际舆论场中如何增强我国媒体的话语权和影响力。周舟从大众传播理论角度,论述了国家层面的战略叙事,认为每个国家都需要一种“重讲故事”的议题设置能力;4史安斌认为,应以战略叙事为出发点,增强中国国际传播能力。5吴嘉莉和冯若谷以中美经贸摩擦媒体系列报道为例,聚焦战略叙事要素中的核心变量“人物与角色关系”, 分析了国际新闻报道的叙事策略与技巧。6叙事是在传播过程中对原有内容的“包装”,通过对一部分事实要素的强调,形成特定的叙事方案,从而引导受众按照传播者的预期去理解议题。7此外,还有一些学者借用叙事学的相关概念考察了诸如海洋权力、国家形象、外事翻译等对外传播方面的核心议题。8

“讲好中国故事”离不开战略叙事、政治叙事等宏大叙事,但更强调精微叙事,“小故事”可阐明“大道理”。目前,国内外学者对叙事的研究多集中在宏观层面,鲜有学者专题研究外交叙事。本文借鉴叙事学的基本原理,采用宏观和微观分析相结合的方法,探讨外交叙事的特征、类型、功能、原理、机制、策略。随着以价值观和意识形态为核心的“观念政治”逐步取代“现实政治”,9研究如何通过微观“故事”赢得国际受众的理解和认可,关涉到提升国际影响力,乃至掌握国际话语权。

二、叙事学与外交叙事学的理论构建

(一) 叙事学与外交叙事学

叙事学始于文学叙事研究。从20世纪80年代开始的向后经典叙事学转向的新叙事学研究呈现出动态、开放的跨学科趋势,研究范式不断从“规则”走向“语境”、从“静态” 走向“动态”、从“作者”走向“读者”、从“封闭”走向“开放”。10这一转变与新形势下国际传播的发展方向不谋而合,效仿文学叙事,用生动而鲜活的故事对外阐释政治观点和外交理念具有重要的现实意义。事实上,外交学与叙事学存在着不少共通融合之处,这是因为外交学本身就具有叙事性特质,拥有大量外交历史事件和经典故事素材,具备“叙事化”(narrativization)11的实践条件。

1. 叙事学叙事,就是叙述事情,“即通过语言或其他媒介来再现发生在特定时间和空间里的事件”12。通俗来说,叙事就是“我们赖以生存的日常故事”,“叙事” 和“故事” 几乎可通用。13有学者甚至认为,叙事的本质就是“讲故事”。14叙事与人类历史本身共同产生,神话传说、寓言故事、小说、电影、戏剧,甚至绘画、彩绘玻璃窗等都是叙事的形式,叙事遍存于一切时代、一切地方、一切社会。15

作为一门真正独立的学科,叙事学诞生于20世纪60年代,主要起源于法国的结构主义语言学,其演进路径经历了经典叙事学和后经典叙事学。16前者主要以文本为中心,注重探讨叙事作品内部的结构规律和各种要素之间的关联。后者将叙事作品视为文化语境中的产物,关注作品与其创作和接受语境的关联以及读者的能动作用。跨学科视野是后经典叙事学的标志性特征之一,诸多学科纷纷采用文学叙事手段,逐渐衍生出历史叙事、新闻叙事、法律叙事、医学叙事、影视叙事等叙事学分支学科。17经典叙事学与后经典叙事学虽存在演进路径的先后之分,但两者是进化关系而非取代关系,其原因是后经典叙事学家仍在利用经典叙事学的概念来分析叙事作品。18因此,充分利用经典叙事学的核心概念和以文本为中心的研究范式,以及后经典叙事学的历史文化语境观和跨学科研究成果,对于构建外交叙事学具有重要指导作用。

2.外交叙事学:叙事学与外交学的互动与融合

首先,叙事学和外交学均与“话语学”、“形象学” 紧密相关。叙事学以故事话语和形象构建为研究对象,关注叙事中的行为序列以及故事的表述方式。19而外交语言艺术、外交话语模式、国际话语权和跨文化外交则是外交学研究的重要议题。外交学还致力于以故事化、精细化的话语体系向国际社会传播一国的外交理念、国际形象和对外政策。其次,叙事和外交都具有突出的交际功能。叙事的根本目的在于向读者叙说并传递其主题意义,涉及信息的传递和接受过程;20而外交则是国家间跨文化的交际活动。此外,叙事学和外交学的研究路径也不无共同点。当代叙事学日益注重考察叙事与社会、文化、语境、受众之间的关系,深入研究叙述者、受述者以及叙述方式在跨文化交际中的作用。同时,当代外交学也显现出鲜明的叙事化特征,外交话语的传播主体、传播对象以及传播媒介与叙事学研究的核心议题密切相关。总之,在当今时代,叙事学与外交学之间已呈现积极的互动关系和交叉融合发展态势。

(二) 外交叙事学的理论构建

外交叙事是一种聚焦于外交事务和国际关系领域的政治叙事,主要分析叙事主体如何采用故事化、情节性的话语方式,向外部世界阐释本国外交理念以及对外政策。21与一般类别的叙事不同,外交叙事是一种典型的国家叙事,或政治叙事,或战略叙事,或元叙事。元叙事(meta narrative)是指具有合法化功能的叙事类型。22外交叙事是通过“故事”或者“故事化”讲述赋予本国外交政策以感染力和合法性,弱化战略意图,增强国家间互知互信,创造有利的国际环境。笔者认为,外交叙事学是系统研究外交叙事的历史缘起、总体特征、范畴类型、构成要素、发展规律、话语模 式、运行机制、构建策略、传播媒介、接受效果、权力生成和人才培养等领域的一门新兴交叉学科,有助于增强“讲故事”的理论水平、实践能力和话语质量。

1.外交叙事学的理论基础

外交叙事学立足于宏观和微观双重视野来研究外交语境中的叙事学基本原理,即将宏大的政治叙事与精微的文本叙事相结合,构建立体、全面的外交叙事理论体系。

在宏观层面,“政治叙事”和“战略叙事”对外交叙事的理论构建具有重要的借鉴意义。政治叙事认为,在政治话语中叙事方式尤为重要,这是因为公式化的政治情节虽然老套,却能够构建意义、消除模糊性。而标准的叙事之所以能够建立可信度,是基于以下三个自身特性的考虑:一是选择性引入记实文本,二是只介绍碎片化的情节大纲,三是文本中暗含着受众熟悉的观念和道德。23此外,政治叙事将不同的事件串联在一起形成链条,有利于证实当下与过去政治逻辑的一致性,从而增强其可信度。战略叙事提出之初是用来考察和检验说服力(persuasion)在当代国际冲突中的重要性。24战略叙事是政治行为体为扩大其影响力、管理预期和改变话语环境而采取的一种强有力的传播工具。政治精英运用这种工具为过去、现在和未来构建共同意义,从而实现其政治目标。25 “政治叙事”和“战略叙事”均认为叙事既是一种重要的话语传播工具, 又能在不同历史阶段为国家构建共同政治意义的叙事框架。

在微观层面,笔者认为传统叙事学以故事文本和话语文本为中心的研究范式可用于分析外交故事及其背后的主题意义。借用经典叙事学范畴中的叙事时间、叙事空间、叙事视角、叙事主体以及 叙事结构等概念,对外交故事展开细微的文本分析。此外,在外交叙事过程中亦可借用后经典叙事学中诸如关注读者和语境之类的概念,深入分析外国受众的群体特征、语境因素、心理认知和情感互动,以增强故事的国际传播力和感染力。总之,在对外关系中讲述外交故事需要综合发挥各种叙 事技巧的优势,以故事性话语准确传递外交理念。

2.外交叙事的基本特征

“外交叙事”由“外交”和“叙事”两个概念组成,其本质特征取决于每个概念被赋予的意义以及二者之间的相互作用。具体而言,外交叙事具有以下几个特点:第一,外交叙事具有政治敏感 性。作为一种高级政治语言,外交话语具有高度的政治敏感性和极强的政策性,外交语篇也往往带有强烈的政治色彩。26外交叙事作为外交话语的一种特殊形式和核心要素,同样具备此特性。在外交语境下,任何一个故事的讲述,都蕴含着丰富的政治内涵。2017年,美国政治新闻网(POLITICO)的一则标题引人注目,Trump offers Xi steak, not a Big Mac, at Mar-a-Lago。27单从字面上解读,可译为“特朗普在海湖庄园请习近平吃牛排,而不是巨无霸”。而深挖故事背后的外交寓意,就会发现这则短小的标题折射出特朗普对华态度的转变。不难看出外交叙事时常表征着外交立场及走向。

第二,外交叙事具有故事建构性。在万物互联的新媒体时代下,外交叙事的行为主体和国外受众已经由政府精英下沉到普通公民,需要不断强化受众意识,推动外交叙事的故事化、形象化建构。28最终操控和影响人们行为的是发生在他们周围并令他们相信的故事。29 “中国梦”提出之初曾一度引起西方国家的误读和疑惑。后经我国领导人在外交场合多次生动的故事化阐释,使得“中国梦”的核心内涵得到国际社会的理解认可,彰显了“中国梦”的和平性、包容性和相通性。

第三,外交叙事具有跨文化交际性。在全球化时代,文化交流成为国家外交的重要组成部分。文化符号在讲述外交故事中扮演着重要角色,将具象的文化符号投射到精心选择的时空语境中,便被赋予了完整的故事情节、要素和特征,如丝绸、茶叶和瓷器等商品通常被设定为“丝绸之路”的形象代表和联想符号。由于不同国家间存在客观的文化差异,故事的传播需要强化跨文化交际意识和叙述技巧。相对于简单的事件罗列,生动而有效地讲故事更容易使国外民众理解和接受,从而取得事半功倍的传播效果。30中国前驻英国大使刘晓明在英国主流媒体发表批判日本领导人参拜靖国神社的文章时称,“如果把军国主义比作日本的伏地魔, 靖国神社无疑是藏匿这个国家灵魂最黑暗部分的魂器。”31小说《哈利·波特》的反面人物伏地魔在英国家喻户晓,刘晓明形象化的类比使英国乃至西方受众易于识破日方参拜靖国神社的罪恶目的和丑恶形象。

最后,外交叙事具有艺术审美性。将“故事”植入外交语境中,即将文学叙事的艺术美和修辞美融入到外事活动中,给国际受众以美的享受,引发国际社会的积极联想。2013年中德两国领导人在圣彼得堡成功会晤。习近平从默克尔总理物理学博士的身份谈起,进而由 “牛顿力学三定律”联想到推动中德关系发展的“三定律”,即“牢牢把握中德合作的 ‘惯性’”,“通过深化务实合作提升中德关系的‘加速度’”,“减少两国关系发展的 ‘反作用力’”。32习近平讲述中德关系过程中引入牛顿力学故事,诙谐生动,寓意深长,不仅表达了对默克尔学识的赞赏,也为中德关系的未来发展指明了方向。

3. 外交叙事的类型区分

笔者认为,外交叙事可分为以下类型:

在叙事主体层面,外交叙事可分为官方外交叙事和民间外交叙事。传统的外交叙事多以国家领导人、外交官、政府间国际组织等主导的官方叙事为主。然而,仅依靠官方外交叙事显然是不够的,学术机构、社会组织、企业乃至个人等推动的民间外交叙事具有人民性、灵活性和广泛性等特点,是外交叙事体系中不可或缺的重要组成部分。由中国国际广播电台打造的“中美大学生对话”(From University to the World),双方就两国共同关心的问题进行深入交流,并结合自身经历讲述中国故事,取得了显著的传播效果。33

在叙事语境层面,外交叙事可分为高语境外交叙事和低语境外交叙事。高语境文化(high-context culture)和低语境文化(low-context culture)这一对概念属于跨文化交际的范畴,是指任何交际双方都会受到其所处的社会人文关系语境、具体交流情景的影响。34中国属于高语境文化国家,传达信息倾向于含蓄且节制,一切信息蕴藏在深刻的文化内涵中; 而美国属于低语境文化国家,倾向于借助词汇、语音、语调进行直接清楚的信息传达。35这一点也反映在外交叙事上,中国的外交故事比较内敛、含蓄,而美国则相对张扬和直接。上世纪70年代初,为推动中美关系缓和,毛泽东和周恩来邀请美国记者埃德加· 斯诺登上天安门城楼参加国庆活动,具有十分特殊的意义。36然而,由于中方对美释放的积极信号过于含蓄,尼克松和基辛格未能及时发现和作出回应。这说明关注对象国文化的语境高低对讲述外交故事十分重要。

在叙事体裁层面,外交叙事可分为外交小说叙事、外交诗赋叙事、外交散文叙事等。文学与政治的互动关系贯穿整个人类社会发展,在国家交往中诗赋、散文、小说等文学体裁承担着特殊的外交使命,其所具有的“文雅之力”37深度参与到国家外交叙事的建构中。在新的时代语境下,外交文学叙事不断被赋予新内涵,开启了国家间对话交往的新模式。新冠疫情爆发初期,中国与日本、韩国通过诗赋外交表达对彼此的精神鼓励,所谱写的“山川异域,风月同天”、“道不远人,人无异国”的外交诗赋叙事在网络上广为流传,深化了中日、中韩人民的友谊。

在叙事媒介和模态层面,外交叙事可分为外交影视叙事、外交场景叙事、外交图像叙事等。当今,随着互联网技术的高度发展,全球外交叙事呈现出从传统的单模态到多模态、融媒体叙事的繁荣局面,为外交故事的讲述注入了新的生机和活力。大型政论纪录片《大国外交》就是一个成功案例,这部专题片借助讲故事的形式全面介绍了中国外交政策,构建了一个全新的大国外交形象。38同时,图像叙事的魅力在于,图像符号并非将人们的认知局限在图片表层的描述,而是提供了通往历史深处的媒介渠道,引人深思。39

在叙事视角层面,外交叙事可以分为自我外交叙事和他者外交叙事。所谓自我外交叙事是指以本国作为讲述者,是外交叙事的通行做法。而他者外交叙事是一种“借嘴”传播,即借别国之口讲述本国故事。一般来说,即使信息内容相同,若传播者不同,则人们的接受程度也不一样;信源的可信度越高,其说服效果越大。40由美国导演科恩拍摄的纪录片《科恩眼中的中国》(Inside Robert Cohen’s China),以在华生活的美国人为叙事主体,采取了“老外叙事”的方式。科恩从“他者”视角讲述的中国故事更具有客观真实性,拉近了与海外观众的距离,收到较好的传播效果。41

4.外交叙事的特殊功能

有说服力的故事就是一种权力资源,涉及国际体系中观念的形成、投射、扩散以及接收过程。42在当今时代,谁善于借助“故事”来传播自己的核心价值观,谁就更有可能获得国际的认可,优先夺取话语权。在全球传播时代,有效的对外叙事就是软实力。国际竞合的成功与否,并非通过一般性强硬手段来实现,而更多取决于“谁的故事取胜”(whose story wins)43。当前对外叙事面临的挑战在于“如何让别人做自己想让他们做的事”(getting others to do what you want them to do)44。外交叙事具有特殊的话语功能,往往在潜移默化中影响国际舆论和全球话语格局走向,是增强国际传播能力、提升国际话语权的最佳方式之一。其原因在于“故事真实、生动,容易感动人,容易被记住;故事往往离真实最近,故事中有哲学”45。

外交叙事以国际关系中的平凡场景、历史事件和故事情节为主线和载体,更能凸显叙事主题的政治寓意、普遍意义和可接受性。其独特的哲学智慧在于:一是外交叙事能“以小见大”,从“小故事”中窥探到一国对外政策的“大道理”。通过从政治文化角度分析不同国家所青睐的故事,便能了解这个国家所推崇的国际关系理论,进而深刻理解这个国家的对外政策选择。46二是外交叙事注重真实性、形象化和情感性表达,以情动人,直抵心灵。讲故事是全人类共有的表达和思维方式,通过塑造一系列人物形象和故事情节,可延展各国人民价值观的共通性。“故事”较“信息”更容易打动人,这是因为故事具有情感触发力量,这种触发往往源于故事中潜藏的“共通”生命体验或记忆。47精小故事能够吸引受众主动参与外交事务的全过程,淡化其背后的意识形态属性,使受众在潜移默化中接受和认同故事背后蕴含的主题思想和价值观。与传统的外宣叙事模式相比,外交叙事巧借“讲故事”的方式开展外交与传播工作,蕴含着“从特殊到一般”和“从抽象到具体”的哲学智慧,在提升外交话语权方面发挥着独特的作用。

5. 外交叙事学的学科框架

外交叙事学作为叙事学的特色分支学科,可在宏观和微观两个层面展开学科布局和内涵建设。从宏观角度来看,可把外交叙事作为战略叙事和政治叙事的一种特殊形式来研究。战略叙事把叙事分为国际体系叙事、国家叙事和议题叙事三个层面。48对我国而言,外交叙事体系可细分为以下五个子系统:一是着眼于全人类,构建全球外交叙事子系统;二是面向世界主要国家,构建大国外交叙事子系统;三是立足友好邻国,构建周边外交叙事子系统;四是秉承外交传统,构建针对发展中国家的外交叙事子系统;五是坚持多边主义,构建多边外交叙事子系统。49同时,还应根据国家核心利益将我国外交叙事体系细化为若干专题,主要包括构建人类命运共同体、全球治理体系、共建“一带一路”、全球合作抗疫、“中国梦” 以及涉南海问题、涉台问题、涉藏问题、涉疆问题、涉港问题、涉“人权”问题和贸易摩擦问题等叙事议题。重点分析叙事行为体如何利用叙事这一软权力对外有效阐释外交理念,建构国际政治意义,最终实现外交叙事的权力生成和形象塑造。此外,应重点关注元首外交叙事和国别区域外交叙事的研究。在微观层面,外交叙事学可以外交话语中的叙事文本、叙事体裁、叙事语法、叙事原理、叙事策略、叙事技巧、叙事功能、叙事情境为研究对象,重点分析文本之外的外交语境和接受效果。随着外交话语的跨学科和多模态研究的兴起,未来 外交叙事学研究可沿着外交修辞叙事、外交翻译叙事、外交文学叙事、非文字媒介外交叙事以及外交叙事的语言学、美学、诗学、传播学、形象学等各个特色方向不断延伸和跨学科发展。

三、外交叙事的运行机制、赋权模式和构建策略

(一) 运行机制与权力生成:“故事化”与“情节性”

外交部原副部长傅莹指出,“传播说到底是做人的工作,是人与人的对话和交流”, “有时一个小故事就可以说明白大道理,不是每个传播都需要宏大叙事。我们的故事是讲给人听的,内容中要有人,有普通人的喜怒哀乐”。50因此,除了叙事语境、叙事主体、叙事主题等宏大元素外,外交叙事的感染力还在于其“故事化”和“情节性”特征,即人物、情节 (事件)、时空、语言风格等微观元素,如此才兼具真实性与艺术性。然而,正如申哈夫所言,这些元素有时并非同时真实存在于一个故事中,它们或明确或含蓄,对其考察需要借助文本分析。51政治文本中任何一个术语或者简单的引语都可能暗含着一种意识形态,或引发一个完整的故事。52这一观点在现实中不难印证。如习近平曾用“金玉良缘”隐喻中国与智利的经济互补关系,53外交部新闻发言人华春莹在记者会上严厉斥责蓬佩奥像“祥林嫂”,54这些都可以看作是一种微型的外交大叙事。

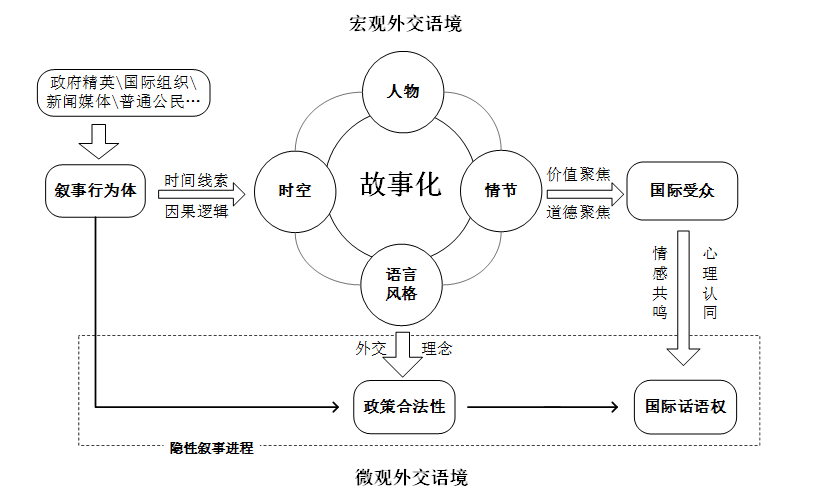

综上所述,外交叙事是指叙事行为体在外交语境中,利用时间线索和因果逻辑,通过 “故事化”(storilization)话语聚焦国际受众普遍认同的道德与价值,从而获得国际受众对本国外交理念的情感共鸣与心理认同,以达到赋予外交政策合法性、争取国际话语权目的的过程。围绕“故事化”这一核心,包括政府精英、国际组织、新闻媒体乃至普通公民等在内的叙事行为体深入发掘历史、文化和社会中的真实素材,将小故事搬上国际社会的大舞台,以小见大,映照国际政治问题以及国家交往的方方面面,这正是“故事”所独具特色的“巧实力”特征。55

图1 外交叙事的运行机制和权力生成

一般来说,一个国家的对外叙事常受制于国内和国际上对该国的普遍理解和期望、历史解读和声誉评价。56如图1所示,外交叙事必须要考虑外交语境这一重要因素,既要遵循一国的外交思想、意识形态、历史文化等宏观外交语境,还要关注微观外交语境,如叙事主题、叙事场景和受众期待。最后在外交语境的作用下以恰当的外交故事和讲述方式赋予一国外交政策的合法性,取得国际话语权。

外交叙事过程常常伴随着显性叙事进程和隐性叙事进程及其相互作用。传统叙事框架下背景、情节、人物、语言等显性元素系显性叙事进程的核心要素。而隐性叙事进程观则认为,许多叙事作品中实际存在双重叙事运动,在情节发展的背后同时运行着另一股叙事暗流。这两种叙事运动一明一暗,故事情节发展所代表的表层意义与隐性进程所传递的深层意义相互补充、相互作用,共同承担着叙事主题意义的表达功能。57这在一定意义上回答了外交叙事如何通过讲故事获取国际话语权的核心问题。叙事行为体在国际关系中,利用时间线索和因果逻辑,讲述情节紧凑、人物真实、语 言生动、跨越时空的外交故事,聚焦国际受众所普遍认可的道德与价值,引发受众强烈的情感共鸣和心灵相通。在显性进程中,受众无需引导便能接受故事中的情节、人物、语言以及背后的价值观,被潜移默化、悄无声息的感动。

与此同时,外交故事情节发展所代表的表层意义下,还并行着“赋予政策合法化——争取国际话语权”这一隐形进程。政策合法性(policy legitimacy)概念表明,叙事行为体必须让受众相信其政策是可行的,而且是符合规范的。58在赋予政策合法性的过程中,故事无疑扮演着重要角色。“故事化”巧妙运用文学细腻、动人、“润物细无声”的特点,赋予外交政策、国际政治等严肃话题以情感化、修辞化的色彩,容易触及国际受众内心,取得情感共鸣和心理认同,进而获得外交政策的合法性,最终达到引导和影响国际舆论、增强议题设置能力和国际话语权的目的。

(二) 外交叙事的构建策略

外交叙事的接受效果取决于其构建策略能否将“故事化”理念贯穿其中。基于“故事化” 与“赋予政策合法化——争取国际话语权”的隐性叙事进程的交互作用,本文认为外交叙事的构建策略应遵循以下原则,即思想性、完整性、真实性、共情性、分众化。

1.增强外交故事的思想性

外交故事的“思想性”亦可称为“说理性”。叙事主体讲述外交故事是为了向国际社会传播本国的外交思想或对外政策。因此每一个外交故事都需要有特定的主题,必须蕴含着深刻的政治内涵。“话语的背后是思想、是 道’。不要为了讲故事而讲故事,要把‘道’贯穿于故事之中,通过引人入胜的方式启人入‘道’,通过循循善诱的方式让人悟 ‘道’。”59也就是说,要深入浅出地展现故事背后的思想力量和精神力量。

2.增强外交故事的完整性

情节结构构成故事的“骨架”,是外交故事最重要的组成部分。亚里士多德认为,情节是对事件的安排,其结构应该具备“头”、“身”、“尾”,即“开头、中间和结尾”。60这种完整性强调所有事件在起因、发展和结局的过程中必须有因果关系。因此,有效的外交叙事应该保证其结构的完整性,突出人物、情节、时间、地点等核心元素。如2014年在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上,习近平讲述了一个叫穆罕穆德的约旦商人在义乌开餐馆,收获了事业与家庭,从此扎根中国的故事。61借助这个平凡故事,习近平旨在强调“中国梦”的和平性和普惠性,与世界各国人民的梦想息息相通。

3.增强外交故事的真实性

外交故事的内容必须从国际交往和历史文化中挖掘真实素材、真实人物,用事实说话,营造叙事的“真实感”。如果出于某种战略企图捏造一个虚假的故事,那么叙事行为体的国际公信力就会大打折扣。因此,需要充分利用文学叙事特有的方式,如直接引语、第一人称体验性叙事,以增强 叙事的真实性。习近平曾在巴西国会上讲述了一位有颗“中国心” 的巴西老人卡洛斯·塔瓦雷斯的故事。他研究中国40多年,写了关于中国的8本书籍和500多篇文章,作了数百场关于中国的讲座。62习近平讲述的真实故事打动人心,拉近了与巴西人民的距离。

4.增强外交故事的共情性

一旦目标受众对外交故事中的某一人物、情节、事件产生了心灵触动和内心共情,便易于接受叙事行为体所传递的外交理念和政治寓意。因此,外交故事除了“说理”外,还要 “陈情”,增强故事的共情性和感染力。国际人文交流和民间外交叙事在此方面拥有显著的优势。中美关系题材电影《善良的天使》,以普通人的视角讲述中美两国民间友好交往的感人故事,传达出中美两国“合则两利”的外交佳话。在上海教授英语和橄榄球的美国前海军陆战队士兵、远赴美国帮助当地学生学习算术的中国珠算老师、自掏腰包在艾奥瓦州建立 “中美友谊屋”的中国企业家……一个个普通人在这部纪录片中成为了中美两国关系的主人公。63真实的素材、平凡的讲述者,感染着中美人民,启迪着两国人民对发展中美关系做出更多有益的思考。

5.增强外交叙事的分众化

习近平曾强调,要适应分众化、差异化的传播趋势,加快构建舆论引导新格局。64与传统 “一对多”的大众传播相比,分众化的传播以承认差异、尊重个性为前提,以受众的群体特征和信息需求为导向。构建外交叙事需要遵循分众化、差异化的传播原则,采取贴近不同语言文化背景、不同区域、不同国家受众的精准传播方式,实施区域化、分众化的外交叙事策略。分众化外交叙事有的放矢,贴近受众的个体特征,能够增强外交话语的亲和力和影响力。

四、“讲好中国故事” 的话语权生成

讲好中国故事、提升国际话语权要善于发挥宏观叙事框架和微观叙事文本的各自优势,打造立体、全面的外交叙事体系。上述外交叙事的运行机制和赋权模式详细解读了讲故事的权力生成过程。党的十八大以来,习近平提出的“人类命运共同体”理念和“一带一路” 倡议被多次写入联合国等重要政治文件中,得到国际社会的广泛支持和高度评价。

下面试以元首外交叙事实践为例,简要分析“讲好中国故事”的话语权生成态势。在国际传播中战略叙事的框架包含四类要素,分别是人物或角色、环境与语境、冲突或情节、解决方案。65 “讲好中国故事”需要明确中国在国际叙事体系中的定位和使命,结合本国的历史、文化和价值观进行叙事设计,构建基于国家立场的中国外交叙事体系。在国际叙事体系中,中国对自身的角色定位是“爱好和平的世界大国”、“世界最大的发展中国家”,始终致力于成为“世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”。中国所面临的叙事语境是百年变局与世纪疫情交织叠加的严峻现实,亟需为国内改革发展营造良好的国际舆论环境,形成与我国国际地位相匹配的国际话语权。然而,西方国家所鼓吹“中国威胁论” 叙事模式,不断冲击中国在国际社会中的自我叙事。面对这一激烈的叙事冲突,习近平主席率先垂范,身体力行,积极构建元首外交叙事体系,在全球性问题上主动设置议程、阐明中国立场,不断增强中国国际话语权和叙事影响力。在全球性议题上,聚焦讲述“一带一路”、“人类命运共同体”的故事;对世界大国,重点讲述两国政府间友好交往的历史故事;对周边邻国,着重讲述睦邻友好和区域合作的故事;对发展中国家,重点讲述改革发展和国家间传统友谊的故事;对国外民众,着重讲述国际民众普遍关心的故事。习近平主席亲自参与 “讲好中国故事”的顶层设计、示范引领和话语实践,构建了面向国际社会、世界大国、周边国家、发展中国家和世界人民“五位一体”、日趋完善的外交叙事体系,得到国际媒体的广泛赞誉, 被称为 “习式外交”。

构建“人类命运共同体”和塑造爱好和平的世界大国形象的宏观叙事框架,为“讲好中国故事”绘制了蓝图、路线。然而真正实现与国际受众的情感交流、赋予外交政策以合法性则同时需要微观故事文本发挥作用。习近平在出访演讲或国际抗疫云端会议中多次讲述具体而生动的故事,通过突出时间、人物、情节、话语等故事元素,与国际受众产生了情感共鸣,有效传递了“人类命运共同体”、“一带一路” 等中国特色外交理念。2015年,习近平在伦敦金融城市长晚宴的演讲中以第一人称“我” 的话语表达方式,以“拉家常” 的语言讲述自己在中国陕北当农民的7年时光里想方设法阅读莎士比亚作品的故事,表明希望通过人文交流,拉近中英两国的“文化距离”。66再如,2016年,习近平在伊朗媒体发表的文章中谈到丝绸之路上的中伊友谊, 从2000多年前西汉时期张骞出使西域,到7世纪后的唐宋时期伊朗人前往中国求学行医经商, 再到13世纪伊朗诗人萨迪在新疆喀什的游历记录,最后到15世纪明代郑和下西洋三次到达伊朗南部地区,习近平选取了几个跨越两千多年的典型历史事件,不仅讲述了中伊两国人民的传统友谊,还唤起海外受众对古代“丝绸之路”的美好回忆,传递出“一带一路”倡议的美好愿景。67

五、结语

“讲好中国故事”和中国特色大国外交实践呼唤并催生着外交叙事学的构建和专题研究。在全球传播的背景下,每个人都可以成为“中国故事”的讲述者、聆听者,如何构建一个国际社会能听得见、听得懂、听得进、听而信的外交叙事体系,对提升中国国际影响、掌握国际话语权具有深远意义。

“讲好中国故事”不仅要在宏观叙事框架层面塑造爱好和平的世界大国形象,而且要在微观故事层面阐释好中国智慧和中国方案所蕴含的世界价值,不断增强中国形象的亲和力和中国话语的说服力。在国际竞争日益激烈的时代,面对“西强我弱”的全球叙事格局,我国应积极解构西方的外交叙事霸权,求同存异、融通中外,加快构建中国特色大国外交叙事体系,提高议题设置能力,争夺外交叙事话语权。同时,应加快推动服务“讲好中国故事” 和我国外交的“外交叙事学”、“外交文学”的学科建设和人才培养,重点开展国别区域外交叙事学、中国外交叙事学、外交叙事文学、外交叙事语言学、外交叙事传播学等特色方向的研究。

A Study on the Principles of Diplomatic Narrative and the Generation of Discourse Power in “Telling China's Story”

Yang Minxing, Pan Liuye

Abstract: At present, the competition among countries around the world to enhance their international influence has become increasingly fierce, and “storytelling” has become an important way for countries to spread their culture, enhance their “soft power” and improve their international discourse. The article argues that diplomatic narrative is a unique model and an important element in the construction of national diplomatic discourse system, and is of great importance to “telling a good Chinese story”. The article attempts to build a theoretical framework of diplomatic narrative in China based on the principles of narrative science and the relevant research results of diplomacy and communication theory. The article argues that in diplomatic narratives, the explicit narrative of “storytelling” and the implicit narrative of “giving policy legitimacy and fighting for discourse power” support each other and interact with each other, forming a narrative that triggers the resonance and psychological recognition of the audience. This is important for breaking the hegemony of Western discourse and manipulation of public opinion, building a diplomatic narrative system with Chinese characteristics, and promoting the diplomatic image of a responsible great power.

Key words: China’s Stories; Diplomatic Narrative; International Discourse

参考文献:

1. 习近平:《加强和改进国际传播工作,展示真实立体全面的中国》,《人民日报》,2021年6月2日。

2. Shaul Shenhav, “Political Narratives and Political Reality”, International Political Science Review, 2006, 27(3), pp. 245-262.

3. 王守都:《美国“印太战略”概念构建与政策现状——基于战略叙述框架的分析》,《亚太安全与海洋研究》,2019年第3期。

4. 周舟:《对外传播中的战略叙事》,《对外传播》, 2016年第6期。

5. 史安斌、廖鲽尔:《国际传播能力提升的路径重构研究》,《现代传播》,2016年第10期。

6. 吴嘉莉、冯若谷:《对外传播中的“策略性叙事”——以中美经贸摩擦媒体系列报道为例》,《对外传播》, 2019年第7期。

7. 史安斌、王沛楠:《国际报道中的策略性叙事:以<纽约时报>的南海报道为例》,《西安交通大学学报》,2018年第1期。

8. 牟富文:《海洋元叙事:海权对海洋法律秩序的塑造》, 《世界经济与政治》2014年第7期;赵新利、张荣:《国家叙事与中国形象的故事化传播策略》,《西安交通大学学报》2014年第1期;胡兴文:《叙事学视域下的外宣翻译研究》,上海:上海交通大学出版社,2019年,第4页。

9. 史安斌、王曦:《从“现实政治”到“观念政治”——论国家战略传播的道义感召力》,《学术前沿》,2014年第12期。

10. 唐伟胜:《范式与层面:国外叙事学研究综述———兼评国内叙事学研究现状》,《外国语》2003年第5期。

11. Monika Fludernik, “Natural Narratology and Cognitive Parameters,” Narrative Theory and the Cognitive Science, (ed.) David Herman. Stanford: CSLI, 2003, P. 244.

12. 申丹、王亚丽:《西方叙事学:经典与后经典》,北京:北京大学出版社,2010年,第2页。

13. Mona Baker, Translation and Conflict: A Narrative Account, London and New York: Routledge, 2006,p.4.

14. 傅修延:《中国叙事学》,北京:北京大学出版社,2015年,第1页。

15. 〔法〕罗兰·巴特:《叙事作品结构分析导论》,张寅德主编:《叙事学研究》,北京:中国社会科学出版社,1989年,第2页。

16. 马婷:《叙事与话语》,北京:中国社会科学出版社,2017年,第4页。

17. 傅修延:《中国叙事学》,第9-11页。

18. 申丹:《经典叙事学究竟是否已经过时》,《外国文学评论》2003年第2期。

19. 唐伟胜:《范式与层面:国外叙事学研究综述———兼评国内叙事学研究现状》。

20. 申丹、王亚丽:《西方叙事学:经典与后经典》,第70页。

21. 杨明星、潘柳叶:《讲好中国共产党故事的公共外交叙事模式》,《郑州轻工业大学学报》2021年第3期。

22. 〔法〕让-弗朗索瓦·利奥塔:《后现代状况———关于知识的报告》,车槿山译,北京:三联书店,1997年,第1-2页。

23. W. Lance Bennett & Murray Edelman, “Toward a New Political Narrative”, Journal of Communication, 1985, 35(4), pp. 156-171.

24. Olivier Schmitt, “When Are Strategic Narratives Effective? The Shaping of Political Discourse through the Interaction between Political Myths and Strategic Narratives”, Contemporary Security Policy, 2018, 38(4), pp.1-26.

25. Alister Miskimmon, Ben O’Loughlin, Laura Roselle, Strategic Narratives: Communication Power and the New World Order, New York: Routledge, 2013, p.7.

26. 杨明星:《论外交语言翻译的 “政治等效”———以邓小平外交理念 “韬光养晦”的译法为例》,《解放军外国语学院学报》2008年第5期。

27. Anne Karni, “Trump offers Xi steak, not a Big Mac, at Mar-a-Lago”, https://www.politico.com/story/2017/04/trump-xi-jinping-mar-lago-host-dinner-236972, 2020年3月15日。

28. 杨明星:《加强国际传播能力建设的路径选择》,《中国社会科学报》2021年6月17日。

29. Mona Baker, Translation and Conflict: A Narrative Account, London and New York: Routledge, 2006, p4.

30. 杨盈龙:《中国新外交形象的建构与跨文化传播———以专题片〈大国外交〉为例》,《现代交际》2019年第4期。

31. 刘晓明:《日本军国主义就是伏地魔》,《人民日报》2014年1月10日。

32. 《习近平会见默克尔》,《人民日报》2013年9月7日。

33. 徐扬:《从 “中外大学生对话”看媒体活动助力公共外交》,《中国广播电视学刊》2018年第3期。

34. 汪聪:《高语境与低语境交际中的隔阂及其传播策略》,《今传媒》2015年第1期。

35. 叶凡:《从 “高低语境”看中西文化交流》,《山西财经大学学报》2013年第1期。

36. 王俊彦:《大外交家周恩来》(下),北京:经济日报出版社,1998年,第840页。

37. 张景昆:《文雅之力:论中朝诗赋外交对古代朝鲜汉诗的形塑》,《江西社会科学》2021年第4期。

38. 杨盈龙:《中国新外交形象的建构与跨文化传播——以专题片〈大国外交〉为例》。

39. 李京:《从政治秩序确立到政治记忆刻写——对 〈人民日报〉1949-2017年国庆头版图像叙事变迁的探讨》,《新闻界》2018年第1期。

40. 郭庆光:《传播学教程》,北京:中国人民大学出版社,2011年,第183页。

41. 陈哲敏、解庆峰:《讲好中国故事的国际化叙事策略——以纪录片〈科恩眼中的中国〉为例》,《新闻爱好者》2018年第4期。

42. Alister Miskimmon, Ben O’Loughlin, Laura Roselle, Strategic Narratives: Communication Power and the New World Order, New York: Routledge, 2013.

43. Joseph Nye, Transcript of Witness Testimony to the House of Lords Select Committee on Soft Power and UK Influence, 15 October, 2013.

44. Laura Roselle, Alister Miskimmon, Ben O’Loughlin, “Strategic Narrative: A New Means to Understand Soft Power”, Media, War & Conflict, 2014, 7(1), pp.70-84.

45. 赵启正:《讲故事是公共外交的重要力量》,《国际传播》,2016年第2期。

46. 李建波、李霄垅:《外国文学和国别与区域的交叉研究:国情研究专家的视角》,《浙江外国语学院学报》,2019第5期。

47. 周翔、仲建琴:《智能化背景下“中国故事”叙事模式创新研究》,《新闻大学》,2020年第9期。

48. Laura Roselle, Alister Miskimmon, Ben O’Loughlin, “Strategic Narrative: A New Means to Understand Soft Power”, pp.70-84.

49. 杨明星、周安祺:《新中国70年来外交传播体系的历史演进与发展方位》,《国际观察》2020年第5期。

50. 傅莹:《传播是人与人的对话——在第六届全国对外传播理论研讨会上的讲话》,http://ciss.tsinghua.edu.cn/upload_files/file/20200424/1587693110801023662.pdf,2020年6月5日。

51. Shaul Shenhav, Political Narratives and Political Reality, pp. 245-262.

52. W. Lance Bennett & Murray Edelman, Toward a New Political Narrative, pp. 156-171.

53. 《共同开创中国和智利关系更加美好的未来———习近平在智利媒体发表署名文章》,《人民日报》2016年11月23日。

54. 华春莹:《2019年12月3日外交部发言人华春莹主持例行记者会》,https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/jzhsl_673025/t1721177.shtml, 2020年3月15日。

55. 王昀、陈先红:《迈向全球治理语境下的国家叙事:“讲好中国故事”的互文叙事模型》,《新闻与传播研究》,2019年第7期。

56. Alister Miskimmon, Ben O’Loughlin, Laura Roselle, Strategic Narratives: Communication Power and the New World Order, p.11.

57. 申丹:《叙事的双重动力: 不同互动关系以及被忽略的原因》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》,2018年第2期。

58. Alexander George, “Domestic Constraints on Regime Change in US Foreign Policy: The Need for Policy Legitimacy,” American Foreign Policy: Theoretical Essays, (ed.) G. John Ikenberry & Peter Trubowitz. Glenview: Scott, Foresman, 1989, pp.583–608.

59. 中共中央党史和文献研究院编:《习近平关于社会主义文化建设论述摘要》,北京:中央文献出版社,2017年,第213页。

60. 亚里士多德:《诗学》,罗念生译,北京:人民文学出版社,2000年,第25页。

61. 习近平:《弘扬丝路精神,深化中阿合作》,《人民日报》2014年6月6日。

62. 习近平:《弘扬传统友好,共谱合作新篇———在巴西国会的演讲》,《人民日报》2014年7月18日。

63. 雷璐荣:《纪录片〈善良的天使〉的叙事创新与影像说服探析》,《视听界》2019年第7期。

64. 中共中央党史和文献研究院编:《习近平关于社会主义文化建设论述摘要》,第333页。

65. Laura Roselle, Alister Miskimmon, Ben O’Loughlin, Strategic Narrative: A New Means to Understand Soft Power, pp.70-84.

66. 习近平:《共倡开放包容,共促和平发展》,《人民日报》2015年10月23日。

67. 《习近平在伊朗媒体发表署名文章———共创中伊关系美好明天》,《人民日报》2016年1月22日。