原文刊登在《复旦外国语言文学论丛》(CSSCI集刊)2025年第3期p.81-91.

外交文学:国际关系的文学书写与软话语建构研究

杨明星1 赵玉倩2

(1.郑州大学 2.郑州大学)

摘 要:外交文学以国际关系的文学书写建构软性话语权力,在历史真相与政治隐喻间形成独特叙事张力,是融合政治性与人文性的跨学科前沿领域。本文从历时和共时双重视角,阐释外交文学的学科内涵、历史源流与实践价值,为外交文学的学科化研究提供学理支撑。从古希腊城邦政治演说、先秦诗赋外交到现当代多模态外交叙事,外交与文学的双向互动始终承载着文明对话与国家形象塑造的重要使命。外交文学研究需突破学科壁垒,立足本体内与本体外相结合的双重路径,助力推动中国特色大国外交软话语体系建设。

Abstract: Diplomatic literature, as an interdisciplinary field integrating political and humanistic dimensions, constructs soft discursive power through literary representations of international relations, forming a unique narrative tension between historical truths and political metaphors. This paper elucidates the disciplinary connotation, historical evolution, and practical value of diplomatic literature from both diachronic and synchronic perspectives, providing theoretical support for the institutionalization of diplomatic literature as an academic discipline. From the political oratory of ancient Greek city-states and pre-Qin poetic diplomacy to contemporary multimodal diplomatic narratives, the bidirectional interaction between diplomacy and literature has consistently undertaken the mission of civilizational dialogue and national image building. Research on diplomatic literature needs to break through disciplinary barriers, adopting both intra- ontological and extra- ontological approaches to facilitate the construction of a soft discourse system for major-country diplomacy with Chinese characteristics.

关键词:外交文学;大国外交的文学书写;交互共建;外交软话语

Key Words: Diplomatic Literature; literary writing of major-country diplomacy; interactive co-construction; soft diplomatic discourse

一、引言

在国际关系建构中,诉诸文学艺术作品来表达外交理念的传统由来已久。西周时期,“燕飨之礼”首创诗赋外交模式,通过仪式化赋诗实现政治意图的隐晦传达。唐代文史学家刘知几(2009:138)载:“周监二代,郁郁乎文。大夫、行人,尤重词命,语微婉而多切,言流靡而不淫”。这种柔美婉转的诗性话语既能维护礼仪体面,又可规避直接冲突,形成“辞不可不修,说不可不善”(董芬芬,2012:95)的外交准则。倘若没有修辞和诗意,或文学素养,外交关系就会面临破裂的风险(Craigwood,2019:27)。外交小说作家、前驻外大使杨优明在接受媒体专访时呼吁尽快赋予外交文学应有的学科地位(张妮,2020-11-13)。

作为隐性国际话语权建构的重要载体,外交文学在传播外交政策和提升国际关系中,往往发挥着“润物无声”的软话语作用,这与外交白皮书等外交硬话语形成互动互补关系(杨明星,2021)。应加快构建中国特色大国外交软话语体系,重点打造新兴前沿交叉科学“外交文学”,将之列为“外交话语学”学科体系建设的重中之重来发展(杨明星,2022;杨明星等,2024)。学界相继提出外交诗学、大使诗学、旅/使外文学、文学外交、外交文化、文化外交等关联概念(Hampton,2009;Craigwood,2011;黄万机,1995;张宏喜,2003;李智,2003;汪太伟,2011;王晓宇,2019),但鲜有学者对外交文学进行系统研究。

当前研究主要存在三组矛盾:一是工具理性与本体价值的割裂—多数研究将文学视为外交附庸,缺乏双向互动研究;二是文化泛化与专业深化失衡—现有研究多囿于语言表层,缺乏对文学批评与外交现实之间关系的深度剖析;三是研究视角单一与跨学科创新的冲突—当前研究没有突破文学研究传统模式的约束,较少采用国际关系和比较文学的研究视野。这导致国内外交文学在学科建设、知识生产、实践创新和人才培养方面明显滞后于大国外交战略需求。本文旨在从本体论(“何以可能”)与方法论(“如何作为”)两个维度对“外交文学”进行论证与阐释,以厘清其学科内涵、价值与研究路径。

二、“外交文学”的概念界定与学科建制

外交文学(Diplomatic Literature)是一种以官方或民间外交、国际关系及外交政策为叙事主题的政治文学。它运用故事化手法影射国际政治现实,兼具政治性与人文性、纪实性与虚构性、历史性与象征性,包括外交诗赋、外交小说、外交散文、外交戏剧、外交传记、外交科幻、外交影视文学等体裁。作为一门新兴交叉学科,外交文学的概念界定应从多个维度进行阐释,以明确其研究范畴与对象。

1. 外交文学的多维阐释

外交文学的范畴界定应以“外交主题”为必要条件,同时结合外交叙事主体、叙事动机、叙事领域、赞助机构等辅助条件进行多方位阐释。

从叙事主题看,外交文学是以外交事件及关键人物为核心主题而创作的文学作品,其内容涵盖外交决策内幕、国家间外交博弈及历史真相还原等。外交纪实文学作家陈敦德的《探路之行:周恩来飞往非洲》《中法建交实录》《毛泽东尼克松在1972》《胜利在1971:新中国重返联合国纪实》《解冻在1972:中美建交纪实》等系列纪实文学作品,均围绕重大外交事件而创作,再现了冷战期间中国外交局面的重大突破。

从叙事主体看,外交文学分为两大类型:一是由外交官创作的典型性外交文学作品,如晚清外交官黎庶昌的游记《慢行东蒙古》;二是由非外交官创作的非典型性外交文学,如法国作家安德烈·纪德(André Gide)的随笔集《访苏归来》(Retour de l’U.R.S.S.)。前者因外交官亲历记录而具有原始档案价值。后者虽非外交官所作,但曾对外交现实产生过直接或间接影响。

从叙事动机看,外交文学创作受国际关系与外交政策战略需求驱使。受俄国扩张边疆的战略需求驱动,俄罗斯汉学家巴拉第·卡法罗夫(Палладий Кафароф)被俄外交部重用。其放弃从事已久的佛教研究,转向《蒙古秘史》和《圣武记》等中国典籍的译介及《南乌苏里地区的民族学考察》等系列外交纪实或报告文学创作,为帝俄政府提供大量涉华情报及决策建议(林精华,2013:9)。

从叙事领域看,外交文学涵盖经济外交、文化外交、军事外交、科技外交、生态外交、卫生外交等多个领域,如宋鸿兵的《货币战争》紧扣经济外交中的权力斗争而书写。近年来,文坛诞生了一批颇有影响力的有关大国外交、周边外交、南方国家外交、多边外交等叙事主题的文学作品,如电影《万里归途》,突显出多边合作在撤侨行动中的重要性。最后,还有涉及“一带一路”倡议、全球治理、人类命运共同体等外交专题的文学创作,如外交官周晓沛主编的纪实性散文集《外交官笔下的“一带一路”》。

从赞助机构看,外交文学的创作与传播一定程度上受一国政治外交部门或国际组织机构的主导或政审。冷战期间,美国中情局(CIA)引导好莱坞制片人接受其所规定的“好莱坞公式”(Hollywood formula),通过对影片内容进行修正或重拍以塑造积极正面的美国形象(Saunders,1999:293)。此外,中情局还组织将英国小说家乔治·奥威尔(George Orwell)的政治讽刺小说《动物庄园》(Animal Farm)和《1984》改编成电影剧本(Saunders,1999:293+295)。美国操纵上述外交文学的创作与传播,以更好地进行对苏意识形态斗争和话语权建设。

2. 外交文学的学科交叉属性

根据交叉学科建构逻辑,主体关系往往决定学科属性。《文学国际政治学》以文学为视角透视国际关系中的复杂问题(林精华,2013)。相关学科范例说明,当两大学科领域存在体用互构关系时,便具备建立交叉学科的基础。

外交与文学之间具备体用一源关系在西方学术史中早有印证。文艺复兴时期意大利法学家真提利斯(Albericus Gentilis)较早发掘外交与文学之间具备互补共生关系(Craigwood,2019);威廉·罗西特(William Rossiter,2018)强调两者之间存在悠久而多元的互惠关系。20世纪以来,国际关系学界的文学转向进一步强化了此类跨学科研究趋势。保罗·希兰(Paul Sheeran,2007)通过研究诸如《伊利亚特》一类的文学经典,剖析了国际关系的复杂格局,而约翰·沃特金斯(John Watkins,2008)则呼吁以文学作为理论视角推动外交事务的创新研究。

外交文学的学科定位具有双重向度:以文学为理论本体,研究“文学中的外交”,揭示文学作品背后的隐性政治叙事;以外交实践为场域,研究“外交中的文学”,探究文学叙事对外交理念传播的效能。因此,外交文学的命名主要基于以下三重考量:第一,强调文学理论在学科体系中的主体地位,与“文学外交(学)”(侧重外交行动或过程)具有本质区别;第二,避免“学科A+学科B”的简单叠加模式,旨在构建“外交—文学”双向研究路径;第三,较之“外交文化”或“文化外交”的宏大叙事,外交文学聚焦文本细读而非泛文化研究。

3. 外交文学的研究议题和方法设计

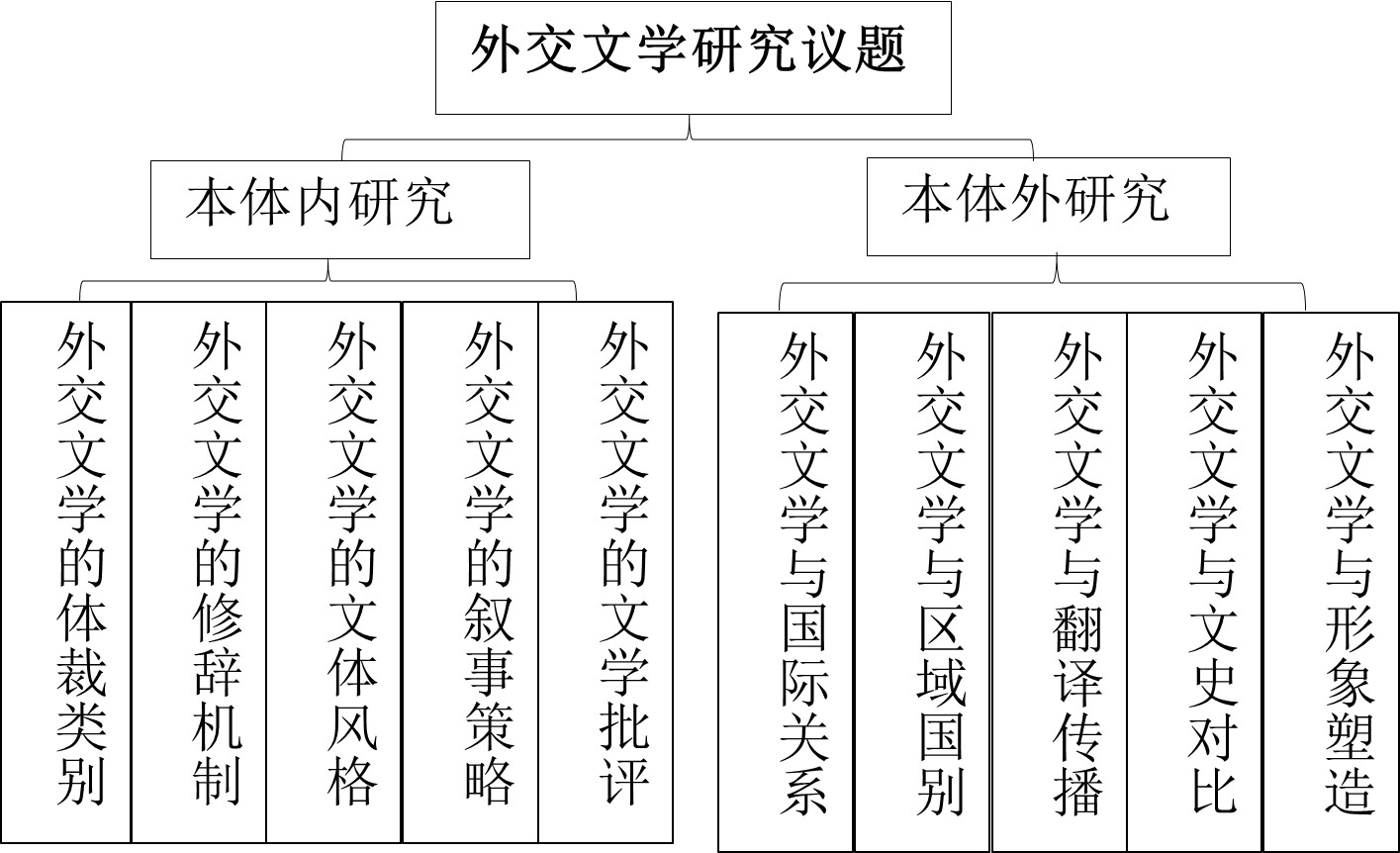

外交文学可采用本体内与本体外两条研究路径(见图1)。本体内研究聚焦以下板块:(1)体裁类别研究。可采取比较文学分析法,研究外交传记与外交小说等体裁在叙事手法或效果方面的差异;(2)修辞机制研究。隐喻和转喻是文学意义生成的两种基本方式(罗曼•雅各布森,2003:417)。可采用修辞批评法,揭示外交文学叙事修辞与国家意志的隐蔽关联;(3)文体风格研究。可借助语料库分析外交文学文本在词汇形态、句法结构、语态选择与情态系统等方面的独特文风; (4)叙事策略研究。采用文学叙事学方法分析外交文学作品的叙事视角、故事情节、人物关系设计等;(5)文学批评研究。结合女性主义、后殖民主义、建构主义理论,剖析外交文学书写的性别政治与隐形话语权构建等。本体内研究模块强调文本细读与理论工具的结合,模块之间可互相交叉。

图1 外交文学研究议题

本体外研究关注交叉学科间的互联互融,旨在采用跨学科研究视角和方法,考察外交文学本体之外的独特现象。可包含以下研究模块:(1)创作生态研究。可采取历史研究法,追踪创作主体在在不同历史时期的思想流变,也可比较分析外交官叙事主体与知识分子叙事主体的叙事立场。(2)文史对比研究。可采取文史对照互文式阅读法,考察文学想象与历史真相之间的张力关系,并揭示其成因。(3)翻译传播研究。可结合翻译传播学理论原理,聚焦考察某一作品在异质文化中的流通与接受情况,分析其翻译策略的选择并追踪其传播效果。(4)权力关系研究。可解构某作品的意识形态编码机制,分析其如何实现软性话语权的构建。(5)形象塑造研究。可从形象学视角研究某一外交文学作品中的本国或者他国形象塑造。

三、国际关系文学书写的历时考证

外交文学在西方可追溯至古希腊城邦外交时期的演说与论辩,在中国可追溯至先秦列国外交中的吟诗唱和。外交文学先后衍生出诗歌、散文、戏剧、小说等主要题材,形成独特的跨文化叙事体系。从外交诗赋到外交影视,外交文学的形态随媒介革新而演变,但始终是促进国际关系和文明对话的核心载体。

1. 西方外交文学的历史起源与发展脉络

西方外交文学始于政治演说与史诗的争霸叙事。古希腊城邦外交催生出以修辞博弈为核心的文学形态,孕育了西方外交文学的雏形。亚里士多德(Aristotle,2007)在《修辞学》(Rhetoric)中列举了高尔吉亚斯(Gorgias)的《奥林匹克辞》(Olympic Oration)、伊索克拉底(Isocrates)的《致腓力辞》(To Philip)、狄摩西尼(Demosthenes)的《反腓力辞》(The Philippics)等外交演说案例,将文辞功底提升为城邦外交的核心技能。荷马(Homer)所作史诗《伊利亚特》(Iliad)与《奥德赛》(Odyssey)中多处描写外交使节和传令官形象,奠定战争叙事的文学原型(王福春、张学斌,2002:13)。修昔底德(Thucydides)的《伯罗奔尼撒战争史》(History of the Peloponnesian War)中记录了大量雄辩演说及希腊人参加国际会议的情况,其“强权即公理”的现实主义叙事成为“修昔底德陷阱”的思想源头。

古罗马时期的外交文学呈现出征服他者和军事扩张的政治野心。凯撒(Gaius Julius Caesar)的《高卢战记》(Gallic War)采用报告文学叙事模式,将外交谋略与征战实录融为一体。近代欧洲外交呈现出文学与外交深度互文的特征。一批兼具文学创作与外交实践的双重身份者通过艺术化书写参与国际政治和外交实践分析。如意大利的但丁(Dante Alighieri)、彼得拉克(Francesco Petrarca)、薄伽丘(Giovanni Boccaccio)、塔索(Torquato Tasso),英国的乔叟(Geoffrey Chaucer)、莎士比亚(William Shakespeare)、怀亚特(Thomas Wyatt)、西德尼(Philip Sidney)(Powell and Rossiter,2013)。但丁在流放期间创作长诗《神曲》(Divine Comedy),暗含对当时教廷外交的批判(Rossiter,2018:2)。塔索的《信使》(Il Messaggiero)被认为是16世纪后期有关外交官角色创造最有影响力的作品之一,《被解放的耶路撒冷》(Gerusalemme liberata)以史诗形式表达和解的外交信息(Hampton,2009:81)。莎士比亚戏剧《哈姆雷特》(Hamlet)和《亨利五世》(Henry V)中均涉及外交元素。沃特金斯(2009)认为,《亨利六世》(Henry VI)部分反映了早期现代王朝外交向国家外交的转变。汉普顿(2009)认为,探讨英国外交和国家间权力关系,最好的方法就是诉诸《哈姆雷特》。西德尼《诗歌的辩护》(Defence of Poesy)与《阿卡迪亚》(Arcadia)被称作“大使诗学”(Ambassadorial Poetics)(Craigwood,2011:92)。他将诗歌模仿与外交表述作类比,是对外交现实的隐喻化表征。1654年,费兰特·帕拉维奇诺(Ferrante Pallavicino)创作的外交小说《被嫉妒的大使》(L’Ambasciatore Invidiato),被认为是首部完整采用“小说体”叙述外交活动的作品(Hampton,2009:190)。

20世纪40年代,冷战背景下的英美文学沦为反苏意识形态宣传工具,具有浓重的冷战色彩。美国作家罗伯特·海因莱因(Robert Heinlein)的科幻小说《傀儡主人》(The Puppet Masters)和理查德·康顿(Richard Condon)的政治惊悚小说《满洲候选人》(The Manchurian Candidate)均竭力渲染反苏共叙事主题。此外,英国作家约翰·勒卡雷(John le Carre)围绕英德情报交锋而创作的间谍小说《柏林谍影》(The Spy Who Came in from the Cold)以及萨克斯•罗默(Sax Rohmer)围绕“傅满洲”这一形象而创作的《神秘的傅满洲博士》(The Mystery of Dr Fu Manchu)等系列侦探小说,反复上演着一场“他者”威胁与西方防御之间的对抗性戏剧。

现当代以来,西方外交文学呈现出更加多元化的叙事视角和表现形态。英国作家格雷厄姆·格林(Graham Greene)的长篇小说《文静的美国人》(The Quiet American),从后殖民主义视角揭示越南战场中的美法角力与政治虚伪性。尼日利亚作家奇玛曼达·阿迪契(Chimamanda Ngozi Adichie)的《美国佬》(Americanah),从女权主义视角讲述尼日利亚移民在美国的身份困境与跨文化冲突。美国作家戴夫·艾格斯(Dave Eggers)的小说《国王的全息图》(The Hologram for the king),以全球化为叙事视角,展现金融危机背景下当代美国商人在沙特阿拉伯追逐“美国梦”的幻灭之旅。还有美国首位女性国务卿马德琳·奥尔布赖特(Madeleine Korbel Albright)撰写外交回忆录《读我的胸针》(Read My Pins),折射出其独特的“胸针外交”谋略。另外,媒介融合的多模态叙事已屡见不鲜,包括以外交营救为主题的美国影片《逃离德黑兰》(Argo)和以外交斡旋为主题的《至暗时刻》(Darkest Hour)等。

2. 中国外交文学的历史起源与发展脉络

中国外交文学始于诗赋外交的礼乐传统。春秋之前,《诗经》为外交辞令的重要语料库,春秋之后逐渐转向自主创作。先秦外交辞令开启中国古代“纯文学”的篇章,形成春秋时代特有的文学形态(董芬芬,2011:141)。战国策士将其发展为一种“敷张而扬厉”的修辞艺术(章学诚,1985:61)。《左传·襄公二十五年》载,“仲尼曰:‘言以足志,文以足言。......言之无文,行而不远。晋为伯,郑入陈,非文辞不为功,慎辞也’”(郭丹、程小青、李彬源,2016:1316)。“言文”是指外交场合吟诗诵辞、赋诗言志的文学修养,以文饰言、言文相济被视为衡量外交成败的关键。这是中国历史上“外交”与“文学”相遇的最早史证。

刘知畿(2009:161)在《史通》中有明确记载:“古者行人出境,以词令为宗;大夫应对,以言文为主。”这种“言文相济”现象根植于周礼,金文显示“燕飨之礼”本作“言礼”,因外交活动欲有所言而设(刘雨,1997:89)。古人将“言文”上升至合乎邦交之“礼”的高度,可见其对外交场合赋诗言志的重视。据统计,《左传》中记载外交赋《诗》的共有28起63赋(裴默农,1992:56),《国语》中有3起(杨志才,1986:74)。外交场合的赋诗言志,既能彰显以诗会友的文雅格调,又暗含诸侯争霸的剑拔弩张,形成一种“微言相感”的独特现象。以文相交的礼制规范,使赋诗言志成为从事外交实践的基本素养。在纵横交错的燕飨会盟、出使聘问中不断深化,产生一系列外交文论思想,如“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对;虽多,亦奚以为?”(何晏,2014:2003-2004)。同时,还催生一批特殊的外交文学家—从春秋子产、晏婴到战国纵横策士,善文辞者主导邦交事务,形成与西方“文人—外交官”双重身份相似的历史现象。

古代东亚文化圈的外交文学以诗歌唱和最具特色,唐代中日文人间的诗词往来堪称典范。公元717年入唐后,遣唐使阿倍仲麻吕(晁衡)与王维、李白等唐代诗人深交。753年归国时,王维作《送秘书晁监返日本国》寄托惜别之情,阿倍仲麻吕以《衔命还国作》回应。后误传其归国途中遇难,李白作《哭晁卿衡中情局还》,将阿倍仲麻吕比作沉入碧海的明月。晁衡幸存归唐后,有感而发作《望乡》寄托对故人之思。三人间赠答对诗,构起跨越国界的情感对话。《全唐诗》中收录了陶翰等赠别新罗友人诗以及刘禹锡等送别唐使臣使新罗诗(祁庆富、金成南,2000:27)。以诗相交的传统延续至明清,高丽王朝使臣权近编撰的《阳村集》中收录其与明太祖朱元璋之间赋诗唱和、消除外交芥蒂的诗篇。明朝使臣董越出使朝鲜归来之作《朝鲜赋》,成为了解朝鲜真实风貌的珍贵资料。朝鲜外交诗文集《皇华集》《朝天录》《燕行录》《朝京日录》等是研究东亚外交文学史的重要文献。晚清诗人外交家黄遵宪以诗写史,创作出一系列“咏史诗”。其史诗《流求歌》,以七言歌行体叙述了从琉球建国到被日本吞并的过程,抒发了驻日公使参与琉球争端外交斡旋的复杂情感(孙洛丹,2019:200)。清朝使臣群体留下大量文学作品记录域外见闻,如驻英公使郭嵩焘《使西纪程》等,形成近代中国认知世界的外交知识图谱。

中国现当代外交文学同样呈现多元发展态势,特别是外交传记成为文学典范(李一陶、杨明星,2023-11-24),如张宏喜大使的纪实文学《新中国外交创始人、奠基者周恩来》与前外长唐家璇的外交回忆录《劲雨煦风》等。此外,外交纪实文学《国家行动:利比亚大撤侨》及外交报告文学《天使在非洲》等,都从不同视角塑造出负责任的中国特色大国外交形象;外交影视文学《外交风云》和《万里归途》等,通过视听叙事还原外交历史场景;外交小说《蹦极》则塑造出新时代一线外交官的群像。

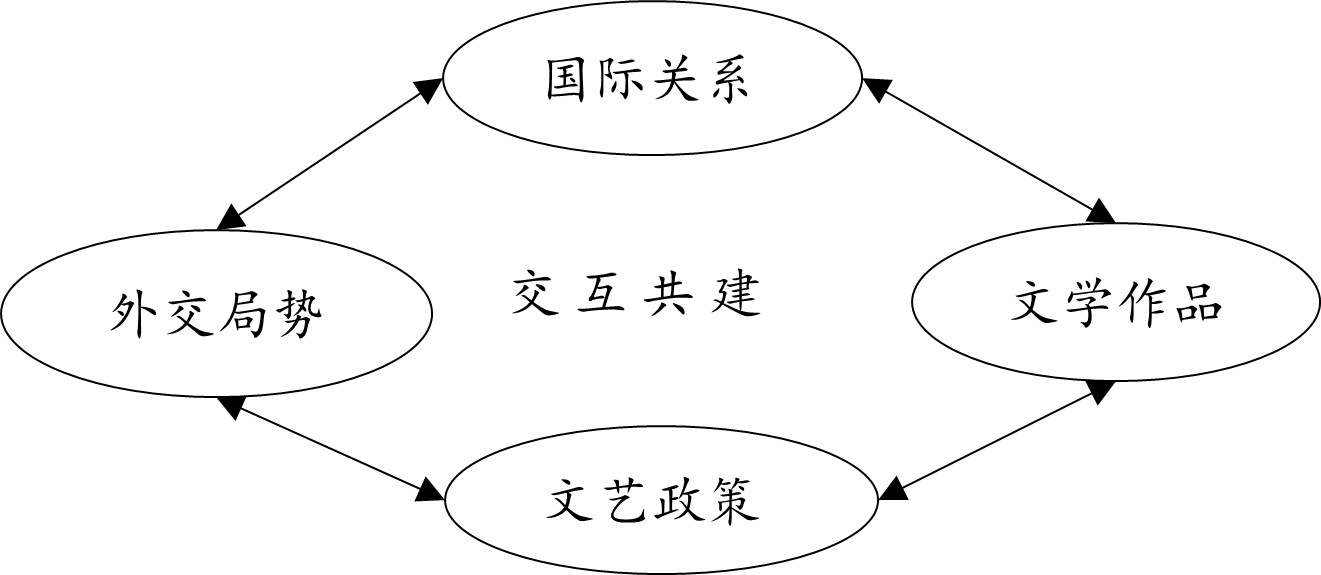

四、国际关系文学书写的共时分析

“外交”与 “文学”两大知识体系的交融,本质上遵循着系统论的互动原理。系统论创始人路德维希·冯·贝塔朗菲(Ludwig Von Bertalanffy,1987:278)指出,“系统”通过系统内要素的相互作用而维持运作。根据社会系统论,社会包括经济、政治、文学等子系统。那么,“外交文学”可视为社会系统下“外交”子系统与“文学”子系统交互共建的产物。外交系统涵盖外交官、外交政策、外交关系等要素,文学系统囊括作家、作品、文艺政策等要素,两大系统通过“国际关系—外交局势—文艺政策—文学作品”的传导链形成动态交互(见图2)。这种交互既体现为外交对文学的干预,也表现为文学对外交的建构。

图2 “外交”与“文学”的双向交互原理

1. 外交系统对文学系统的引导与干预

国际政治是象征性的(Bleiker,2001)。我们处于一个象征世界,表象与真相之间存在一定认知盲点,这为政治干预提供了空间。文学因具备淡化政治色彩的传播优势,成为外交行为体的战略工具。

冷战时期,欧美国家通过干预文学创作进行意识形态渗透。英美外交机构利用多元手段,操控“反苏”文学的创作和传播。中情局耗巨资策动巴黎“20世纪杰作艺术节”等文化冷战活动,邀请国际顶流音乐家专门演奏苏联禁演曲目。中情局还资助翻译推广反苏文学《正午的黑暗》(Darkness at Noon),后被英国外交部批量购买并进行定向传播;资助拍摄《铁幕》(The Iron Curtain)、《红色的多瑙河》(The Red Danube)、《我曾是为中情局效力的共产党员》(I Was a Communist for the FBI)等反苏影片;将诺贝尔文学奖授予反苏文学创作者,如创作《日瓦戈医生》(Doctor Zhivago)的苏联作家鲍利斯·列奥尼多维奇·帕斯捷尔纳克(Борис Леонидович Пастернак)(林精华,2013:12)。

外交政策的调整或可影响文学创作的主题和作者的命运。中苏对抗期间,“冷战”文学应运而生,呈现出与地缘政治和国际关系相一致的对抗性表征。文学的隐喻叙事性,使之成为实现政治意图柔性传播的战略工具。因国际局势变动与文艺政策的调整,阿赫玛托娃(Анна Ахматова)从被誉为“俄罗斯诗歌的月亮”沦为苏俄政府监控的对象,其子甚至受其影响而入狱(同上,10)。

2. 文学系统对外交系统的介入和反哺

文学不仅能作为外交传播工具,更能主动响应外交政策号召。中国“一带一路”文学联盟的成立与外交散文集《外交官笔下的“一带一路”》出版发行,是外交文学创作者主动响应国家“一带一路”倡议的具体实践。同时,文学能够通过评价外交政策的合法性,影响公众舆论与国际政治。越南战争期间,美国诗人罗伯特·勃莱(Robert Bly)自发组织创立“美国作家反对越南战争联盟”,并举办反战诗歌朗诵会或公开演讲传播反战思想。其诗歌《身体周围的光》(The Light around the Body)强烈抨击了美国对越南的军事介入(Bly,1999:30)。勃莱创作的系列反战文学对引发反战示威高潮进而影响美国内政外交产生微妙的推动作用。

1919年,巴黎和会期间的外交失利触发五四运动,文学在此过程中也发挥了催化作用。李大钊撰写外交散文《秘密外交与强盗世界》,揭露帝国主义罪行,直指巴黎和会上列强“分赃”阴谋, 成为“执向列强的檄文”和“五四运动深入发展的动员令”(郑炜,1999:16)。一批爱国知识分子通过游行、罢课等形式向北洋政府施压,最终迫使中国代表团拒签《巴黎和约》。可见,文学通过情感动员与话语重构,可间接影响外交决策进程。

文学对外交更深层的影响在于其潜移默化的认知建构及意识形态渗透,或激化国际冲突,或调节对外关系。部分俄罗斯外交文学的创作和传播,一定程度上拉近了中苏关系。19世纪上半叶,以尼基塔·雅科夫列维奇·比丘林(Никита Яковлевич Бичурин)为代表的一批俄罗斯汉学家译介中国典籍、撰写涉华纪实文学,如《中国梦》《中国诗》《中国画》,歌颂中苏兄弟般友谊的《松花江上的朋友》《起来,中国》等。这些作品激发了苏联民众的对华友好情感,出现“东方学”和“汉学热”现象,一定程度上影响了苏联对华政策。中国的“苏俄文学热”出现在世纪之交新文化运动之后。受革命思潮驱使,鲁迅等人译介俄罗斯文学《战争与和平》(война и мир)、《钢铁是怎样练成的》(Как закалялась сталь)、《金星英雄》(Герой венеры)等。这些作品塑造的革命英雄形象,成为跨越意识形态的集体记忆,有效增进了中苏两党关系和两国政治认同。

3. 国际关系的外交软话语建构

杨明星(2022-3-8)认为,“外交软话语(Soft Diplomatic Discourse)是指政治色彩不够鲜明,借用文学性、修辞性、故事性、艺术性文本,柔和、隐含表达外交思想理念的外交话语。”外交文学是一种外交软话语,关系到隐性国际话语权构建,在服务和支撑外交硬话语构建、传播外交理念、沟通国际关系、促进民心相通方面将发挥润物无声、潜移默化的特殊作用。

约瑟夫·奈(Joseph Nye,2018)的软实力理论揭示,国际话语权不仅取决于硬实力,更取决于能否讲述引发共情的故事。强大的叙事能力是一种权力资源,引人入胜的故事和情节是国际传播的有效方式。文学作为一种特殊的叙事渠道,能够通过显性介入与隐性渗透两种路径深刻作用于外交实践。中西方文论界普遍认同文学的意识形态性与政治建构功能,如保罗·德曼(Paul de Man)认为,文学语言在本质上不是人类被动记述事物和世界的工具,而是人类主动塑造和建构世界的方式,是人类改造世界的有力武器(转引自曾繁仁,2018:339)。皮埃尔·马舍雷(Pierre Mecherey)认为,文学具有意识形态性,能够通过意识形态生产实现反意识形态功能(1978:131)。我国学者陶东风等人亦主张文学本质是话语建构行为(陶东风,2004;何伟,2016;杜书瀛,2018)。

2021年,“一带一路”文学联盟的正式成立是促进外交文学常态化、机制化发展的一大突破,为外交软话语构建和传播提供了重要契机。该联盟迄今已有42个国家的36个具有影响力的学术组织和26位代表性文学家、翻译家加入(张鹏禹,2025-4-14),形成覆盖亚非欧的跨国外交文学协作网络。《外交官笔下的“一带一路”》便是该联盟建设的重大成果之一,以亲历者视角诠释了共建“一带一路”倡议从理念到行动的光辉历程。这种融合外交实践与文学叙事的软话语,通过故事化表达展现中国文化内核,以“情感浸润”替代“说教输出”,能有效消解国际受众的文化隔膜。

五、结语

文学世界是一个双重世界:既构建独立审美世界,又影射现实外在世界。这种特性使文学为外交无法言说的张力提供了叙事路径,同时又能通过书写现实问题反哺外交实践。本文提出构建前沿交叉学科“外交文学”,强调其学科定位应以文学为根基,借由文学理论之镜透视外交与文学交融共生的复杂现象。外交文学的发展轨迹与国际关系演进深度交织,中国外交文学起源于西周燕飨礼制,经春秋行人辞令的制度化表达与战国策士的修辞淬炼,形成独特的软话语体系。这种伴随国家交往而产生的文学形态,通过话语建构持续作用于国家形象塑造与国际话语权博弈,具有不可替代的战略价值。因此,应加快构建中国自主的外交文学知识体系,推动中国特色大国外交的文学书写和艺术创作,形成同外交硬话语相匹配的软话语体系。

参考文献

[1] Aristotle. On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse. Translated by George A. Kennedy, New York: Oxford University Press, 2007.

[2] Bleiker, R. “The Aesthetic Turn in International Political Theory.” Millennium, (3)2001: 509-533.

[3] Bly, R. “Come with Me.” Poetry for Students. Ed. Ruby, M.K. Farmington Hill: The Gale Group, 1999: 29-35.

[4] Craigwood, J. “Sidney, Gentili, and the Poetics of Embassy.” Diplomacy and Early Modern Culture. Eds. Robyn Adams and Rosanna Cox. London: Palgrave Macmillan, 2011: 82-100.

[5] Craigwood, J. “The Place of the Literary in European Diplomacy: Origin Myths in Ambassadorial Handbooks.” Cultures of Diplomacy and Literary Writing in the Early Modern World. Eds. Tracey A. Sowerby and Joanna Craigwood. Oxford: Oxford University Press, 2019: 25-40.

[6] Hampton, T. Fictions of Embassy: Literature and Diplomatic in Early Modern Europe. Ithaca: Cornell University Press, 2009.

[7] Macherey, P. A Theory of Literary Production. London: Routledge & Kegan Paul, 1978.

[8] Nye, J. S. “How Sharp Power Threatens Soft Power: The Right and Wrong Ways to Respond to Authoritarian Influence,” Foreign Affairs, January 24, 2018.

[9] Powell, J., and W. T Rossiter. Authority and Diplomacy from Dante to Shakespeare. New York: Routledge, 2013.

[10] Rossiter, W. “Literature and Diplomacy.” The Encyclopedia of Diplomacy. Ed. Gordon Martel. Oxford: John Wiley & Sons Ltd., 2018: 1-13.

[11] Saunders, F. S. The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters. New York: The New Press, 1999.

[12] Sheeran, P. Literature and International Relations: Stories in the Art of Diplomacy. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2007.

[13] Watkins, J. “Shakespeare’s Henry VI and the Tragedy of Renaissance Diplomacy.” Shakespeare’s Foreign Worlds: National and Transnational Identities in the Elizabethan Age. Eds. Carole Levin and John Watkins. Ithaca: Cornell University Press, 2009: 51-78.

[14] Watkins, J. “Toward a New Diplomatic History of Medieval and Early Modern Europe.” Journal of Medieval and Early Modern Studies, 1(2008): 1-14.

[15] 董芬芬. 春秋外交辞令的语言艺术及文学影响. 《辽东学院学报(社会科学版)》, 2012(4): 95-100.

[16] 董芬芬. 试论春秋外交辞令的文学地位.《南京师大学报(社会科学版)》, 2011(3): 140-148.

[17] 杜书瀛.《文学是什么》. 北京: 中国社会科学出版社, 2018.

[18] 郭丹、程小青、李彬源.《<左传>(中册)译注》. 北京: 中华书局, 2016.

[19] 何伟. 表征与国际政治研究: 一种美学的维度.《国际关系研究》, 2016(3): 54-66.

[20] 何晏.《论语集解》.《十三经古注》. 郑玄等注. 北京: 中华书局, 2014: 2003-2004.

[21] 黄万机. 自强、开放的探寻与呼吁——晚清旅外文学初探.《贵州社会科学》, 1995(5): 74-80.

[22] 李一陶、杨明星. 传记文学叙事推动中拉文明交流互鉴. 《中国社会科学报》, 2023年11月24日第7版.

[23] 李智. 试论文化外交.《外交学院学报》, 2003(01): 83-87.

[24] 林精华. 《文学国际政治学》. 北京:社会科学文献出版社, 2013.

[25] 刘雨. 西周金文中的周礼.《燕京学报》, 1997(3): 55-112.

[26] 刘知几.《史通通释》. 浦起龙通释、王煦华整理. 上海: 上海古籍出版社, 2009.

[27] 路•冯•贝塔朗菲.《一般系统论: 基础、发展和应用》. 秋同、袁嘉新译. 北京:社会科学文献出版社, 1987.

[28] 罗曼•雅各布森. 隐喻和转喻的两极.《激进的美学锋芒》. 福柯、哈贝马斯等编著. 周宪译. 北京: 中国人民大学出版社, 2003:417-421.

[29] 裴默农. 外交艺术的奇葩——赋诗言志.《外交学院学报》, 1992(4): 56-62.

[30] 祁庆富、金成南. 关于中韩文化交流史史料的发掘与整理.《当代韩国》, 2000(3): 26-30.

[31] 孙洛丹.《流求歌》的解读与晚清中日琉球争端.《中国现代文学研究丛刊》, 2019(10): 197-217.

[32] 陶东风.《文学理论基本问题》. 北京: 北京大学出版社, 2004.

[33] 汪太伟. 晚清外交官文学创作的一种界定:“使外文学”.《天府新论》, 2011(03): 149-153.

[34] 王福春、张学斌.《西方外交思想史》. 北京: 北京大学出版社, 2002.

[35] 王晓宇. “一带一路”沿线国家文学外交探析——以中哈两国为例.《俄语学习》, 2019(5): 4-8.

[36] 杨明星、李文竞、赵玉倩. 构建“外交话语学”知识体系 培养高层次国际传播人才.《光明日报》, 2024年6月10日第3版.

[37] 杨明星. 推进外交话语研究的学科化.《中国社会科学报》, 2022年3月8日, 第3版.

[38] 杨明星. 新文科时代外交话语学科构建与外语学科转型发展.《中国外语》, 2021 (4):1, 8-11.

[39] 杨志才. 春秋时代外交活动中的赋诗.《外交学院学报》,1986(1):70-78.

[40] 曾繁仁.《西方文学理论》. 北京: 高等教育出版社, 2018.

[41] 张宏喜. 打造外交文化.《世界知识》, 2006(16): 54-57.

[42] 张妮. 大使作家杨优明:希望外交文学有它的一席之地.《环球时报》, 2020年11月13日.

[43] 张鹏禹. 以文学之笔书写文明交融之路——《外交官笔下的“一带一路”》.《人民日报海外版》, 2025年4月14日 第 7 版.

[44] 章学诚.《文史通义》. 叶瑛校注. 北京:中华书局, 1985.

[45] 郑炜. 掷向列强的檄文——李大钊撰《秘密外交与强盗世界》.《党史纵横》, 1999(5): 16.

本文系国家社科基金重大项目“中国特色大国外交的话语构建、翻译与传播研究”(编号:17ZDA318)、国家资助博士后研究人员计划项目“基于马克思主义政治翻译观的中国特色外交新理念英译研究”(编号:GZC20232443)和国家社科基金专项“马克思主义中国化时代化外交话语体系研究” (编号:22VRC013)的阶段性成果。

赵玉倩为本文通讯作者。