实施乡村振兴战略,是党的十九大作出的重大决策部署,围绕“繁荣兴盛农村文化,焕发乡风文明新气象”这个课题,在省委统战部职工处的领导统筹下,成立了以由省文联、郑州大学、省文化厅、省文明办共同参与的“乡风文明建设”专题组,赴平顶山郏县、濮阳南乐县、安阳林州等地进行了考察调研,郏县位于河南省中部偏西,人口63万, 377个行政村,民间文化底蕴深厚;南乐县位于豫鲁冀三省交界处,人口60万,322个行政村,传统的农业县;林州位于位于河南省西北部、太行山东麓,晋、冀、豫三省交界处,人口98万,1747个自然村,是红旗渠精神发祥地。

调研组重点考察了传统历史文化传承情况;文化遗产;村落保护;民间文化;民间文化活动开展情况;乡村两级文化场所;民间文化活动组织与团队;民间文化活动品牌、规模、样式;农村社会风气及精神信仰情况;婚俗;孝道;礼教;科普等现状情况;开展“乡风、民风、家风”三个层面文明建设的情况;调研组深入到村到户,与村委会的干部交流,走入老乡家里实地了解,所见所听,对基层的农村文化与乡风文明建设取得了第一手的资料。

村庄,这个养育了一代又一代人的母亲,曾经在城市化的进程中被遗忘,今天,在全面实现小康社会的目标引领下,正在发生着翻天覆地的变化,我们所到之处,调研组强烈地感受到,在中国特色社会主义新时代,乡村是一个可以大有作为的广阔天地,迎来了难得的发展机遇。我们有党的领导的政治优势,有社会主义的制度优势,有亿万农民的创造精神,有强大的经济实力支撑,有历史悠久的农耕文明,有旺盛的市场需求,完全有条件有能力实施乡村振兴战略。

一.平台、阵地、载体与队伍——发挥文艺的力量,探索符合地域实际的宣传教育阵地模式

样板之一——冢头镇

美丽乡村,不仅要有美丽家园,更要有美丽心灵。春风化雨,润物无声。异彩纷呈的民间文艺活动好似一缕缕春风,一丝丝春雨,潜移默化地影响着群众的精神文化生活,润物细无声地改变着人们的思想观念。

冢头镇的民间文艺家协会的组织,是由群众自发建立的文化社团发展而来,依托基层队伍,形成了不少响当当的基层文化品牌。接地气、有“筋骨”、有活力的文化走入群众生活、贴近群众生活,民间文艺事业红红火火,给乡村注入了青春活力,35个乡村,村村都有风格各异的文艺团队,每当农闲时节或者傍晚时分,不少群众都前来参加文艺活动,通过自创、自编、自演的文艺节目,既从中自娱自乐,又唱响了时代的主旋律。文化部、中国民间文艺家协会授予该镇“中国民间文艺之乡”称号。 如今的冢头镇,聚众赌博的少了,读书看报的多了;搞封建迷信的少了,学科学用科学的多了;打架斗殴的少了,尊老爱幼的多了;参加邪教组织的少了,传递正能量的多了。民风淳正,社会文明,崇孝尚德、施爱行善蔚然成风,促进了社会和谐稳定,促进了党委政府工作的开展,推进了美丽乡村的建设。

样板之二——垌头村

2008年,新当选的村支书董军政走马上任垌头村的时候,邻里不和睦,人掉井里不叫邻居,两大家族告状,话不对就动刀。咋把人“搓”到一块?哎,有个好法儿,唱歌,最好合唱,膀挨膀,脸凑脸,见面就有三分情。可让农民开嗓不容易,董支书硬着头皮带头唱,可这一开口唱,就停不下来了,83岁老人家都动员起来了,再回头看矛盾,好像没有啥矛盾!气顺了,人也顺。全村人人一条心,跟着村委干。董支书说:“唱歌是想统一统一思想,没想到统一得这么好!”6年下来,垌头村人人会的歌有100多首。还自娱自乐,排演了200多人的大型诗歌剧《东方红》,道具服装全是农民自己做。逢年过节,三四天就能办出一台晚会。唱歌以后,垌头村再没发生一起刑事案件、治安案件、上访事件。登封市委书记郑福林说,垌头让我们看到文艺在群众中的生命力。 一个村庄,这样如痴如醉地爱唱歌。一个村庄,在歌唱里焕发出无穷光热。

在一场场文艺活动中,曾经流失的要素又重新聚在一起,“三农”的生机蓬勃壮大。农民需要文艺,需要凝聚,需要提振,正像他们需要化解矛盾,需要基层组织加强一样。文艺在群众中放歌,乡村在凝聚提振中重拾信念。

二、乡贤文化倡导与引领乡风民俗——让悠久的礼俗传统重新发扬建构乡村礼俗传统的重要力量

样板之一——陈寨村

因汉高祖刘邦的嫔妃而闻名,因“二十四孝”之一的“亲尝汤药”而遐迩。村支部书记徐克俭,也是受德孝文化的浸润,为了报答母亲的养育之恩,回报桑梓之情,放弃了工商局体面的工作,毅然回乡,开启了陈寨村新的纪元。“以文兴村、以孝治家”,争创全国孝心村,如今的陈寨村——德孝文化遍地簇生,敬老院里的五保户老有所养,笑容满面、文化广场上人们随着鼓点舞动身姿、孝廉廊、薄太后纪念馆、党建廉政展厅、法治大讲堂、法治文化长廊曲折的花廊下,是爱好下棋或读书看报的文化乐园,丰富多彩的文化活动成为村(居)民生活的重要部分。一排排的新式民居,二层小别墅宽敞明亮。优美的环境,舒心的氛围,这座孝心村,浓缩出自己的核心价值,只要你有孝心,去哪里都没有遮挡和困难,去哪里都能得到众人的帮助,用“信、仁、俭、谦、爱、孝”温暖了一方百姓,和谐了乡里乡亲。

样板之二——林州陵阳镇柳林村

走进柳林村,迎接我们的是独具风格的家风家德家规家训教育展馆,这里汇集了世界十大家族家训、中国姓氏传统家训、以及全村八个家族的家训,村里的街道和中心广场也以家风家训命名命名,通达深度挖掘传统资源,实现保护了乡村文脉,弘扬乡风文明,让仁义礼智信的优秀传统得到了传承弘扬。

三、以美丽乡村建设为抓手,用青山绿水换来金山银山。

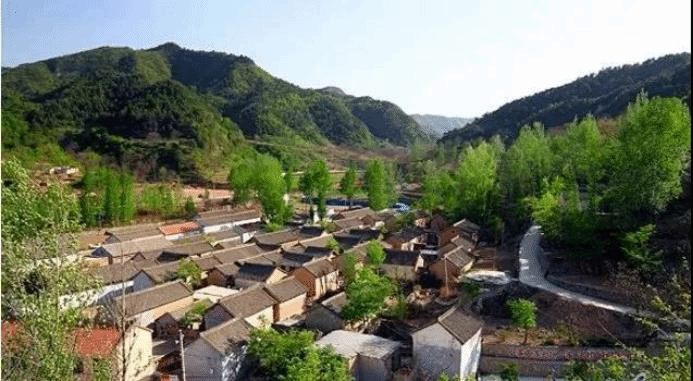

样板之一——林州庙荒村

庙荒村位于太行山麓红旗渠畔,以前这里坡多地少村穷,被列为省级贫困村,得益于国家扶贫政策的支持和各级干部的努力,引进专业的景观工程设计,建设“渠畔人家”,如今的庙荒已经成为“河南最美乡村”。党群服务中心、村史展览馆、皂荚树文化广场等活动阵地承载着美文赏读会、重阳节饺子宴、书法大赛、农副产品展示出等特色文旅主题活动,村民的收入也渐入佳境,从最初的反对、不理解转变为放手去干,庙荒村现有14户经营农家乐,有20多户正在筹建农家乐,“公司+合作社+农户+贫困户”的模式,给村子的长远发展提供了产业支撑,庙荒村真正成为了全村人的“幸福庙荒”。

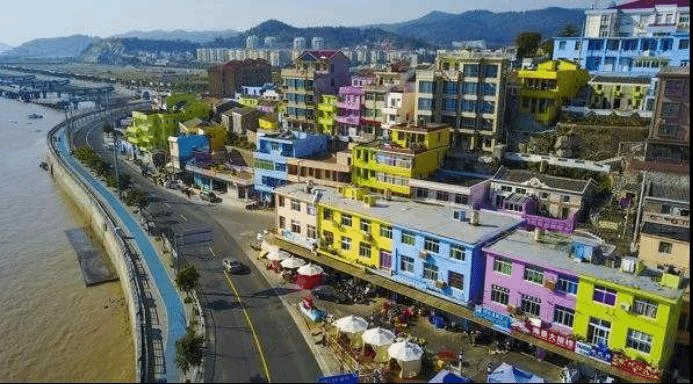

样本之二——南乐寺庄乡岳村集

岳村集村是当下著名相声演员岳云鹏的家乡,寺庄乡立足优势、借助名人效应,对岳村集进行美丽乡村建设升级,打造成“快乐老家”主题村落,调研组一走进“快乐老家”——岳村集村,就感受到阵阵充满浓厚人情味的乡村文化气息,通行路段两侧布置景观墙和文化墙,花卉绿植掺杂其间,墙上画着三维立体画,保留着原始风貌的老街、小巷,充满着浓郁的乡村文化氛围。岳家老巷有非遗展区民艺庭,岳红昌民俗博物馆展区、红色记忆、岳云鹏老家、农村生活体验区等多个文化场所。室外表演区民艺庭和室内表演区余音廊,相声、目连戏、杨家枪、豫剧等民间艺术表演区,室内有国家级非遗目连戏和省级非遗杨家枪展览区;手艺墙、纺线堂、铁匠炉等作为农村手工艺展览体验区。集农家风貌、自然风景、文化展示、传统艺术演出、历史传承为一体的乡村旅游景区。

四、记住乡愁——古村落保护与乡村振兴成为当下中国发展,特别是城镇化发展进程中的一个重要命题。

样板之一——李渡口村、临沣寨

古村落是历史文化遗存的特有形式之一,是承载着历史变迁的活建筑文化遗产,更是地方历史经济发展水平的象征和民俗文化的集中代表。随着城镇化快速推进,以传统村落为代表的传统文化受到冲击。在调研中,我们欣喜地发现,在进行古村落保护与实现乡村的振兴中,很多地方都在进行着积极的努力,在李渡口村,正在寻找一条古村落的保护与发展并重的路子,传统村落的振兴,是一幅“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的画面,按照“四有”,即有产业支撑、有文化传承、有传统风貌、有基础配套设施,在相互融合中实现共生的方向,寻找着破题之路。

在城乡一体化、乡村旅游化的冲击下,传统村落在生产和生活方式、价值取向与精神追求上也发生着全面改变——人们不再满足于“日出而作,日落而息”的传统模式;年轻人大多外出打工,形成众多“留守村”,另外,部分发展起乡村旅游的村落也存在旅游项目单调、重复,没有地方特色等问题。

保护古村落,并不只是保留住那些古老的建筑,更应做好古村落的历史文化底蕴和人文底蕴的传承,做好古建筑“活化”文章。古村落的文化保护是一项极具挑战性而又艰辛、紧迫、意义深远的工作,保护规划要统一考虑,相互协调,避免“自然对立”和“除旧更新”。在新时代,要让古村落保持“活态”长期稳定发展,成为乡村振兴提供新样态。

五、为有源头活水来——运用符合农村特点的方式方法,寻找生动活沷的载体,用丰富多彩的、多种形式的精神文明创评活动,让文明新风落地生根。

样板之一——纸坊村

黄道镇纸坊村是位于郏县北部一个偏僻小山村,汽车一进村口,我们就补极具特色的村口的景致所吸引,由一个一个磨盘叠起的小景,一路一景的文化长廊,郁郁葱葱的绿化带,清澈见底的清泉湖,美不胜收的文化广场……处处彰显着新农村的美好与活力。在村委会的广场上,黄道镇纸坊村第二届村民运动会的宣传版面又让我们充分感受到了新型的乡村治理体系和治理能力,惊艳的广场舞比赛舞出了纸坊人的风采! 孝老敬亲媳妇背婆婆大赛,巧媳妇们脸上带着笑背上的婆婆 心里更是甜蜜蜜, 纸坊村的全民运动会巧妙地将乡土文化与春节喜庆气氛结合在一起,极大地丰富了群众的文化生活,为大家奉献出了一道特色鲜明的文化盛宴。

沿着村里干净的水泥路一路走来,我们看到了文化墙、 利用空闲地建设的小型文化广场,还有村民将自己闲置的住房提供给村里建起的文化室,都是群众喜欢看、看得懂的漫画、顺口溜等形式,将道德规范、先进模范 鲜活地展现在面前,让群众潜移默化地接受教育。村里的党员户上插红旗,时刻提醒着党员的要发挥带头作用, 村里建起了微信群,把村子里走出去的人才联系起来,成了干部群众积极交流和献计献策的好平台,凝聚社会正能量,倡导时代新风尚。

目前,正在进行新时代文明实践中心的试点建设,这是村一级的集传播党的声音、传承优秀文化、惠民服务于一身的综合性文化服务中心。这个是主要的平台,同时,要全方位利用好村里的每一个空间,打造村里的精神风貌展示阵地,与农民群众情感认同和行为习惯的产生共鸣: 利用道路两边的文化墙村,每一个抬眼处都是正能量。利用好村里的空闲地建设小型公共交流空间,在村里的大树下,在水池边,建设简易戏台,共建共享,实现政策宣传、文化娱乐、体育健身、等基本服务功能。

样本之二——南乐西邵乡五花营

在五花营的文化综合中心里,我们见到了一系列很有创意的光荣榜:尊老敬老你我同行——孝道家庭评比、百善孝为先——新二十四孝、慰问80岁以上老人和70岁以上党员、乡村梨园春五花营站、五爱五创厚道家庭表彰、100名好婆婆好媳妇表彰等,通过组织开展善行义举榜和好公婆、好妯娌、好家庭评选宣传活动,并对评选出的模范人员隆重表彰和广泛宣传,让广大群众学有榜样、赶有目标。有力地推动了移风易俗树文明乡风。

样本之三——南乐城关镇西街关村

西关综合文化服务中心中村里自筹资金建成的,投资近800万元,在这里,传统文化和孝道礼仪通过形式丰富的活动,让群众乐于参与,请文艺能人来村,组建舞龙队、鼓队,舞蹈队、军乐队、秧歌队等表演团队,2600人的村子有600人的表演队伍,形成了“小活动不断线,大活动经常办”,有人管,有人干,有事干,有钱干的“四有”保障,不仅让全村的集体经济持续壮大,同时丰富了群众的精神文化生活,又为全村的经济发展营造出了风清气正,和谐发展的好环境氛围。

总结:

乡风文明建设是物质与精神、环境与面貌、有形文化与无形文化的高度融合。而要让乡村文化更出彩,让农村成为人们向往的地方。必需从几个方面努力:一个具有开拓创新精神的领导人,一个团结有力的领导班子,一种能够带动地方经济发展的特色产业,一个安心舒适的美丽家园、一支活跃于乡村的文化骨干队伍,一种良好的积极向上的乡风民俗。

建议:

1. 加强农村文化阵地建设,加大农村公共文化服务设施建设的投入力度。

2. 加强农村文化人才队伍建设,积极发现和培养人才。

3. 加强传统村落和非物质文化遗产保护,开展丰富多样的文化活动

4. 加强乡风文明建设,易风易俗,倡导新的社会风尚。

5. 加强乡风文明建设典型的总结和宣传,对成绩突出的典型给予奖励和推广。

领导统筹:省委统战部知工处

执笔人:苖树群、汪振军

课题组成员:褚金勇、楚明钦、王一岚等

2018年12月