求木之长者,必固其根本;

欲流之远者,必浚其泉源。

河南高等医学教育能有今日之成就,

离不开我国著名医学教育家,河南现代医学奠基人之一,

河南大学医学院(原河南医学院、河南医科大学,今郑州大学医学院)创办人之一,

张静吾先生

二零二零年农历七月二十七,是先生诞辰120周年。

纪念,缅怀!

图1 张静吾先生塑像(郑州大学医学院校园内,摄于2020年8月)

张静吾先生是二十世纪二十年代德国哥廷根大学国家医学博士,

北京德国医院第一位中国医师,

国民政府第五重伤医院院长,

贵州安顺军医学校(国防医学院前身)附属医院院长,

河南大学医学院(今郑州大学医学院)创始人,

河南大学医学院院长,河南医学院院长、副院长,

河南省神经学科创始人,

民盟河南省委前副主委。

张静吾,原名张凝,字静吾。

一九零零年农历七月二十七日,

生于巩县兴仁沟村。

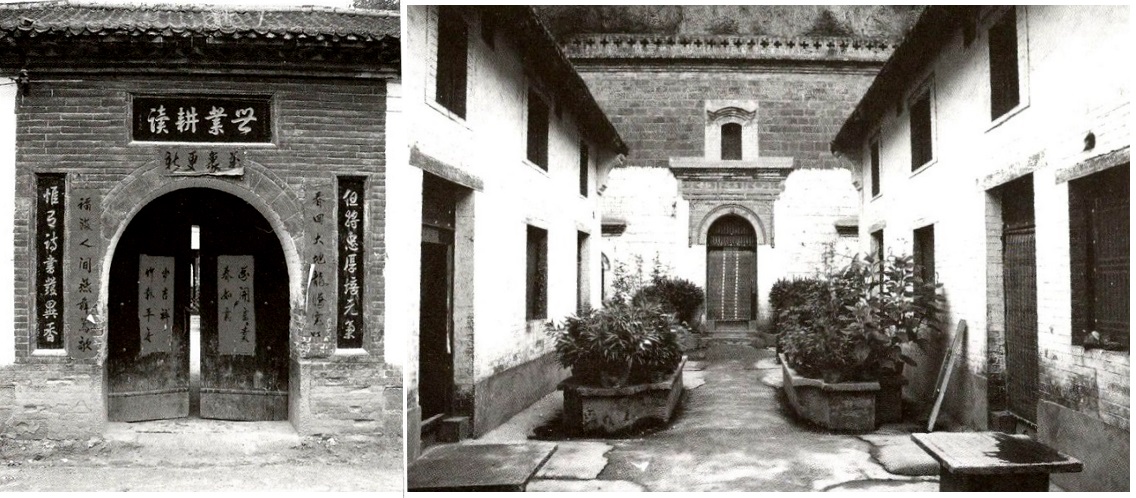

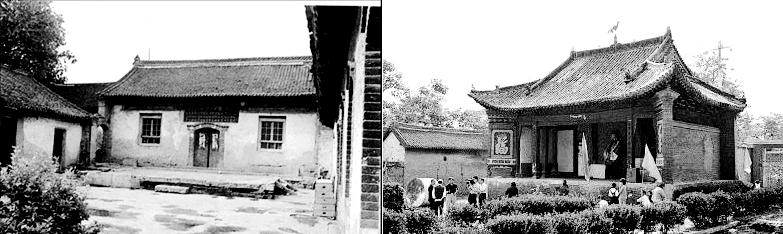

图2 张静吾先生故居(今巩义市站街镇北瑶湾村北沟2组)

11岁时,他先后在巩县和兰封县城读高小,

1913年冬考入河南留学欧美预备学校德文班(开封,河南大学前身)。

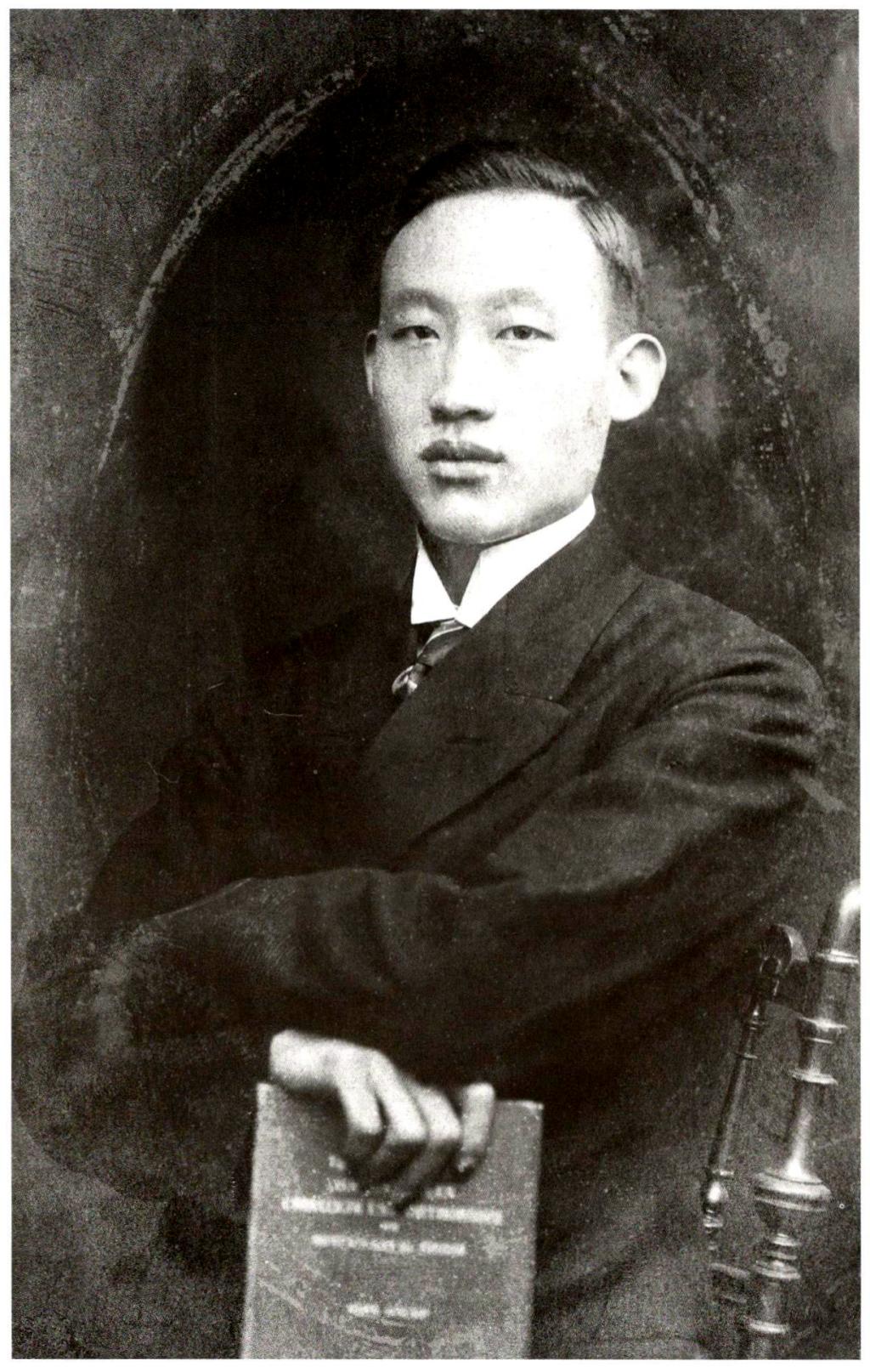

图3 清末民初时期的张静吾

1919年,他东渡日本,考取东京医专。

途中,目睹被殖民的朝鲜民众,深感痛失国家之悲哀。

是年,先生执杖参加呼应北平学生进行“五四运动”的游行,

反对中国驻日公使的媚外行动。

并与日警搏斗。

因不愿受日本人歧视,

1920年他愤然归国,进入上海同济医工专科学校学习。

图4 1917-1922年期间的同济医工学堂旧影(今同济大学)

1922年,张静吾赴德国哥廷根大学学习临床课程。

留德期间,先生刻苦学习,一心要为国人争气。

除用心上课、认真复习外,

他还到柏林等地医学院校听名医讲座,

利用暑假到医院外科、妇产科、病理解剖等实习。

图5 留德期间的张静吾先生(1924年元旦摄于德国哥廷根大学)

先生学习成绩优异,

各门成绩总评优等,名列前茅。

1926年毕业,经学位考试和论文答辩,

获德国国家医学博士学位。

图6张静吾于1926年获德国哥廷根大学国家医学博士学位

期间,张静吾结识了

朱德、孙炳文、武建西、李维汉、朱家骅、邓演达等仁人志士,

他们经常在一起交谈、聚会;

交流传阅进步书刊,参加革命活动。

由于与共产党人、进步人士的交往,

张静吾思想上受到这些无产阶级革命家的深刻影响,

先生的爱国热情和为祖国医学事业献身的志向,更加坚定。

图7五卅惨案发生后,德国哥廷根大学中国学生开会遣责帝国主义

(前排右四为朱德,中排右五为张静吾)

图8五卅惨案发生后,共产党员和留学生在德国街头散发传单

(右二为武剑西,右七为张静吾,右九为孙炳文,右十一为阎仲彝)

1926年冬,先生由马赛登船回国,

投入了轰轰烈烈的北伐战争,

任国民革命军第二集团军第八方面军医院副院长。

1927年,先生返乡省亲,

目暏河南荒乱景象,民病无医,苦不堪言,

他就以医师身份访问河南中山大学校长凌济东,

“极陈创办医科之必要”。

同时向时任河南省主席之刘茂恩建言,

河南应有医学院,以培养医学人才,解除病人痛苦。

刘主席批准之,拨专款筹建河南大学医科。

开启了河南省现代高等医学教育的先河,

填补了中原地区医学高等教育的空白。

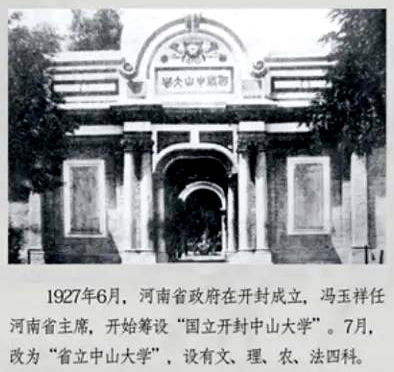

图9 1927年省立中山大学设立时仅有文、理、农、法四科

时先生受命前往上海为前线采购医疗器材,不能亲为建校,

遂设法联系医学人才到河南工作,

特别引荐自己在德国留学的同学到河大任教。

1928年,先生由上海返回前线途中,罹患伤寒,

病愈后,赴北京入职德国医院,

成为北京德国医院的第一位中国医师,

由于该院诊疗者多为达官贵人,鲜有工农大众就医,

因此不愿在此久留。

图10 北京的德国医院(该院位于东交民巷内)

为了培养中国自己的医生,

1931年,先生到保定的河北医学院任内科教授,

他采用声像教学法,深获学生好评。

为弥补教材缺乏之不足,

他还熬夜编写了一部数十万字的内科学教科书。

人说冤家路窄,

先生在德国哥廷根读博士的时候,

由于接近进步人士,得罪了“青年党”,结下了梁子,

被同校的“青年党”教授迫害,差点儿被算了“总账”。

1934年夏,

张静吾受聘为河南大学医学院院长兼内科学教授。

回到阔别多年的母校,

先生以全副精力投入河南大学的建设工作。

扩充了附属医院门诊,

使学生有了比较完备的实习场所;

聘请教授、选送助教进修,

在河大医学院初步建起了一支较强的师资队伍;

图11 河南大学医学院旧址

1936年,他亲赴南京,

向中英庚子赔款委员会主管人请准补助费十五万大洋,

购置了一批教学仪器和图书资料,

建起可容纳120张病床的病房楼,

使医学院初具规模,

这期间也是医学院发展的黄金阶段之一。

图12 1936年春教育部医学教育委员会在南京开会后合影

(中排左一为张静吾教授)

1937年,张静吾从河大医学院长辞职,

到上海同济大学任内科教授,兼任上海市中心医院内科主任。

“八∙一三”淞沪抗战,

先生受命在上海筹办一所临时伤兵医院,以解重伤员救治之急。

面对大型会战急剧增加的伤兵数量,目睹许多伤员得不到及时救治

先生心急如焚!

他亲赴南京,面见时任军政部军医署张建署长。

“战争期间军事第一,利用高校医学院的人才优势,承办军医院,

以增强前线重伤员救治能力,

同时,使医护人员的爱国热情亦有用武之地”。

张建采纳了这个建议,

以军政部之名义,全国组建了十二个重伤医院,

并委任张静吾为第一重伤医院院长。

由于先生无法马上离开上海,所以改为第五重伤医院,以支援抗日。

同时,他还帮助母校河南大学医学院承办了军政部第十一重伤医院。

图13 第五重伤医院院长、同济大学医学院张静吾教授

1937年9月,上海危急,

张静吾教授率医护100余人到苏州胥口镇,

一个月内收治伤兵600余人。

随着战争形势发展,

第五重伤医院又先后撤至江西吉安、广西、昆明等地。

图14 吉安第五重伤医院旧址

在异常艰苦的条件下,

先生带领全体医护人员坚守岗位,

日以继夜,忘我工作,

为抗日救亡贡献自己的力量,

充分体现了同仇敌忾、救死扶伤的爱国主义精神。

同时,先生作为同济大学西迁的先行官,克服了难以想象的困难,

为同济大学战时大迁徙做出了卓越的贡献。

1940年初,

张静吾教授受聘为贵州安顺陆军军医学校(国防医学院前身)内科主任教官,

兼附属医院代理院长,

全力救治官兵,培养前线急需的军医人才。

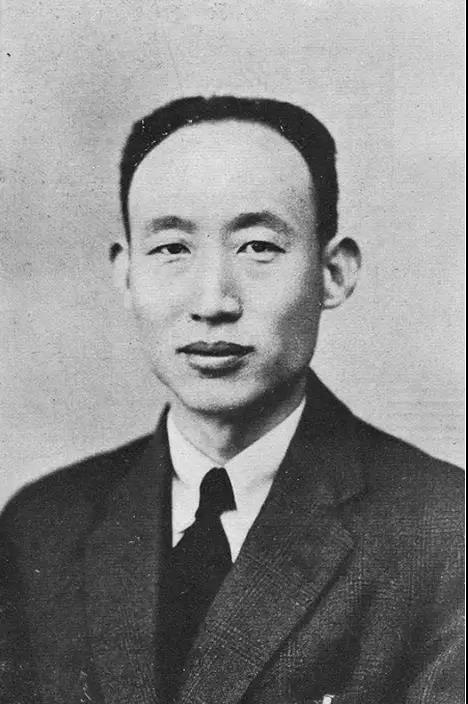

图15 抗战时期,张静吾教授在安顺军医学校

(中排右二为张静吾教授)

1943年,

流亡迁徙的河大医学院办学中遇到了很多困难,

受河南教育界吁请,张静吾教授应邀重回母校,

再任国立河南大学教授、医学院院长。

欣闻老院长赴任,

学校师生前出二十里夹道相迎。

先生的到来,

为战乱中坚持办学的广大师生带来了新的希望。

整顿教务,添置图书、器材,

克服重重困难,陋室培育英才。

防治常见病与传染病,服务地方群众,

不间断医学教育与实践,

为国家培养了一大批优秀的医学专家,

胡佩兰先生、张效房先生,魏太星先生,

这些深受大家爱戴的医学专家均是先生当时的学生。

图16 河南大学潭头办学时期校本部及医学院所在地

(左:校本部所在地;右:医学院办学所在地)

天有不测风云,

1944年5月15日,日寇突袭潭头镇。

时大雨滂沱,山洪陡发,

未及撤离的河南大学师生四散逃避却无从安身。

先生携妻吴芝蕙、侄张宏中等七人结伴而行。

他两次被俘,冒死跳入深沟,

幸而被树枝挡住,后被村民搭救,得以幸存;

而妻吴芝蕙则被连刺数刀,不幸身亡于阳坡岭;

侄张宏中被刺4刀死里逃生。

另外同行四人中,三人“宁死不受辱”,一起投井自尽,

一人挣脱绳索避入一空屋中侥幸逃脱。

在这场空前的劫难中,

河南大学死难师生及家属达16人,失踪25人。

教室、实验室被洗劫一空,房屋被焚,图书典籍被付之一炬。

历经五年呕心沥血营造的深山学府,

在日本侵略者的炮火下毁于一旦。

先生痛心地说:

“抗战中全国大学遭劫最甚者,莫过河南大学!”

图17 河南大学谭头惨案纪念碑(位于潭头镇石坷村看花岭)

幸存的师生在饥寒交迫中踏上了继续流亡之路,

医学院先后迁移至紫荆关、汉中、宝鸡等地。

在抗日战争高等院校内迁的记载中,

河南大学是最早内迁的高校之一,

也是迁徙次数最多的高校之一。

图18 抗战期间河南大学医学院辗转办学路线图

张静吾教授为失去妻子、学生而十分悲痛,

“我突遭家破人亡之祸,痛苦心情实难描述。”

但他还是坚持到紫荆关看望学生

赴宝鸡为河大医学院毕业班补课。

直到日本投降。

抗战胜利后,1945年10月,医学院迁返开封,

先生第三次被聘任为医学院院长。

当时校园原址一片疮痍,

教室、学生宿舍等均被日军拆毁,

教学医疗设备在嵩县被日军抢劫一空。

张静吾教授带领师生开展重整校园活动,

清理废墟,争取经费。

英国科学家李约瑟曾来访,捐助100万美元。

联合国救济署捐助300张病床的全套设备和X光机及部分药品。

学院还从华西大学医学院购回一批教材、挂图、标本等,

经过多方努力,1946年春正式复课和开诊。

先生以一种超常的精神力量,主持河南大学医学院。

医学院聘请教授、副教授22人,建有病理、解剖、药理、细菌等学馆,

附设高级助产学校、护士学校和附属医院,规模空前。

图19 张静吾教授与河南大学医学院十四届毕业生合影(前排左四为张静吾)

1948年6月7日,河南大学医学院南迁苏州,

开始了漫漫的流浪办学,

人心涣散,管理混乱,校长辞职,办学举步维艰。

先生在师生推举下,参与“三人小组”,

以维持河大局面,

将学校完整无缺地交给新中国政府。

也曾有亲友、老同学等多次劝他到台湾,

有关人士甚至已为张静吾教授买好了去台湾的机票,

但他想到了医学院的师生,

自己的医学教育事业,

自己的祖国与故乡,

他对国民党的反动腐败已有深刻认识,

同时由于接触过进步人士,

对共产党治理国家和发展教育有了信心,

便拒绝赴台,毅然坚持留在苏州,等待解放。

1949年6月,张静吾教授与河大师生由苏州返回开封,

被国务院总理周恩来任命为河南大学医学院附属医院院长。

1950年,为了延揽人才,张静吾教授日夜兼程,奔波于上海、南通等地,

以虔诚、豁达的胸襟,影响、感化着一位位名家来河南工作,

为河南大学医学院、农学院和理工专业的发展立下汗马功劳。

1952年,全国高校调整,

河南医学院独立建院,直属国家卫生部领导。

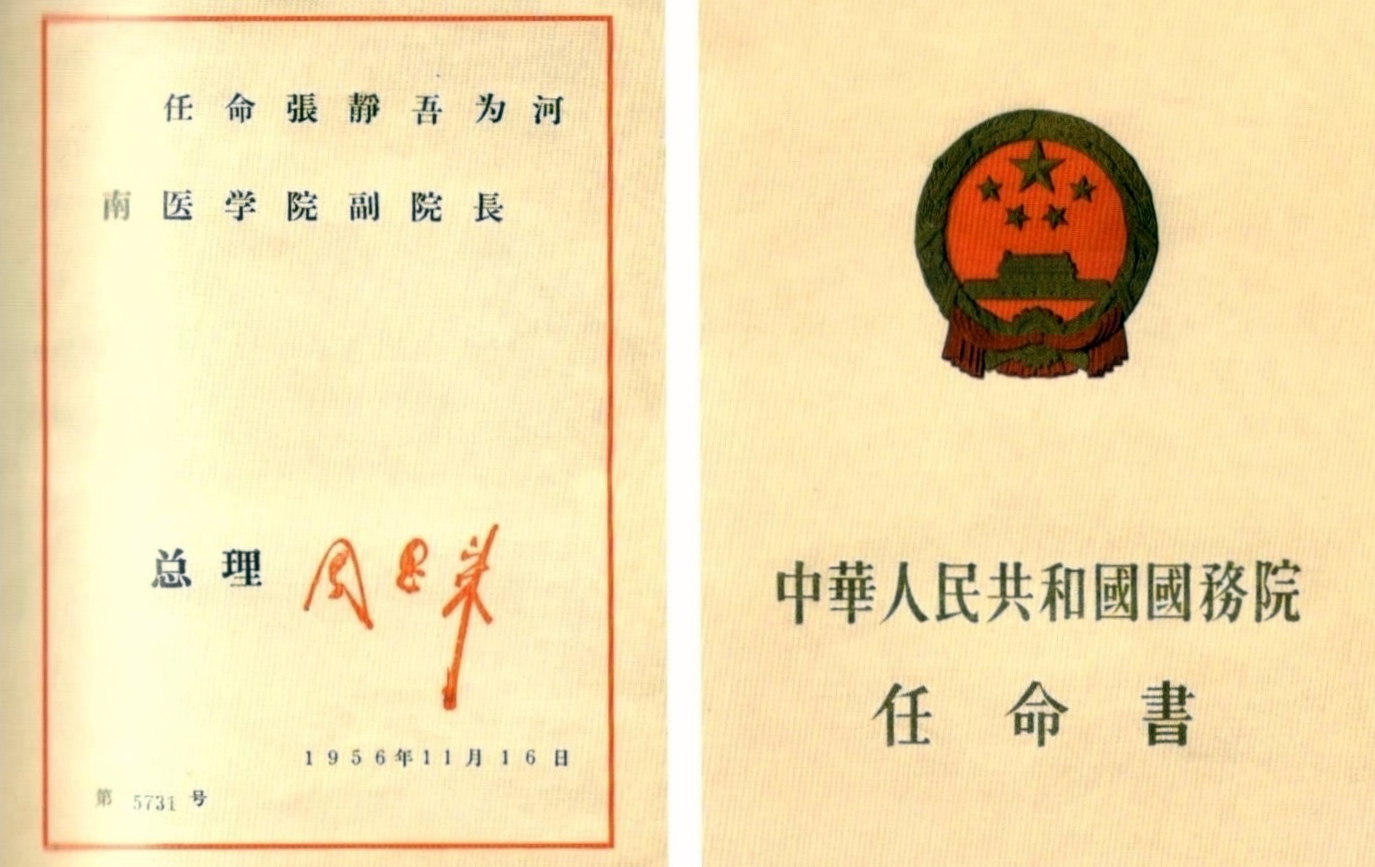

1956年,张静吾教授被国务院任命为河南医学院副院长,

河南医学院随省府迁至郑州,张静吾教授负责筹建新校舍。

图20 周恩来总理签发的河南医学院副院长聘书

然而,在1957年的全国反右运动中,

张静吾教授受到了不公正待遇,他被错划为右派。

从此不再担任行政工作,

而专心致力于河南医学院神经科的筹建和门诊工作。

“文革”中又遭批斗和抄家,再次遭受迫害,从事体力劳动。

也曾被假枪毙推入河中,

但他没有被狂风暴雨击倒,从未消沉,

他被剥夺了从事医学教育和管理的权力,

可他还有一身的学问、过人的精力和热忱为民众服务的心。

在随后的日子里,

他全身心投入了对神经病学的研究和临床治疗,

开设了河南医学院神经科,著书立说。

以他丰富的医学知识,继续为民众服务。

从1974年开始,他主要从事医学翻译及编辑工作,

译有神经科德文资料近百篇。

1978年10月,中共十一届三中全会后,

先生获得平反,迎来了科学的春天;

复任医学院副院长兼学报主编,

并当选政协河南省委会常委,

民盟河南省委会副主任委员和中华医学会河南分会常务理事等。

恢复职务后的他已年近八十高龄,

他像久被压抑的火山,

热力再一次爆发出来!

老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已

先生参加编写医学院神经科第一部自编教材《临床神经病学》,

翻译《临床神经病学基础》、《神经内科学》、《神经病学》等书。

图21 85岁时,仍伏案翻译出版了50多万字的德国《神经病学教科书》

先生关心教育、关爱下一代,

先生90寿辰时,

河南医科大学为先生举行了庆祝活动,

先生即刻把生日蛋糕等转赠给幼儿园的小朋友们,

可亲!可爱!

九十岁高龄后,

先生还撰写了许多改进医学教育的长篇建议等,

为医学教育质量的提高建言献策,

多次为医学生做报告,

指导学生“如何学好专业知识”、

“怎样才能成为一名合格医生”。

读书看报一直坚持到生命的最后时光。

图22 张静吾教授1988年参加河南医科大学60周年校庆活动

(前排右八为张静吾)

1998年8月14日,

张静吾先生病逝,

享年98岁。

先生的一生跌宕起伏、充满沧桑,

但始终满怀爱国之情,

关爱学校师生,

致力于医学教育和河南医学院的发展壮大鞠躬尽瘁,

为河南省医学教育和医疗卫生事业的发展作出了重大贡献。

先生的一生,

是求知奋斗的一生,

是爱国的一生,

是鞠躬尽瘁的一生。

图23张静吾先生游览北戴河

智山慧海传真火,

愿随前薪作后薪。

谨以此文纪念张静吾先生诞辰120周年!