团队作品:“生物质热化学定向热转化石墨烯技术及多功能应用”

参赛赛题:基础研究

获奖情况:第三届中国研究生“双碳”创新与创意大赛一等奖

学院:生态与环境学院、化学学院

团队名称:碳能创新组

团队成员:毛小菲、赵培龙、宋嘉枢、崔璐雪、刘曼

指导老师:赵楠

※作品介绍

一、作品背景

我国每年产生超过50亿固体废弃物,其中生物质农林有机固废占比超过80%,且利用效率低。在“双碳”背景下,实现生物质资源高效循环利用,对于“新质生产力”发展和“能源绿色低碳转型”至关重要。本项目采用热化学转化技术将生物质固体废弃物转化为高值化碳基材料(如石墨烯等),解决了主流石墨烯制备方法产率低、成本高、环境污染等问题,实现了生物质固废的资源循环利用。

二、作品内容

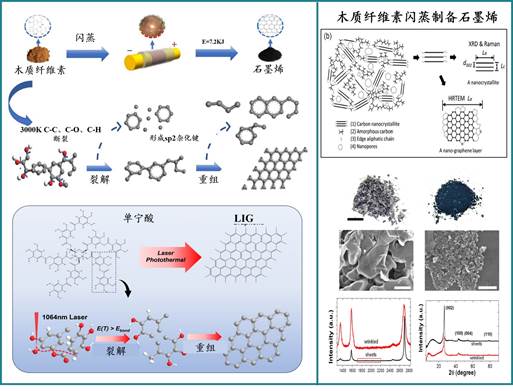

生物质作为碳源时,含有丰富的芳香环结构,且在高温闪蒸热焦耳(FJH)或者激光诱导(LIG)下可以保持骨架结构稳定。同时,芳香性分子由于具有强色散力(主要指范德华吸引力),可有效阻止吸附分子从表面上的脱附,从而促进脱氢反应的发生。基于此,当温度在短时间内升高时,生物质发生热转化过程。在该过程中,生物质的C-O键、C-H键和部分C-C键断裂,形成可移动的碳原子和部分具有sp2杂化共价键的六元环,并结晶成层状石墨畴,而非碳元素在极端温度下则转化为水蒸气等气体挥发脱除,从而最终转化成石墨烯结构。大部分生物质含有丰富的芳香主链,能够提供更多的碳原子重新组合成石墨烯,是热化学转化石墨烯的优质前驱体材料。

闪蒸石墨烯与激光诱导技术的热转化机理

三、核心技术

1、激光诱导技术:激光诱导技术不仅为石墨烯材料带来了更多的特性,而且与传统技术相比,具有操作简单、成本低等优势。

激光诱导技术

2、焦耳热闪蒸技术:在焦耳加热过程中,几乎所有的碳源都可以转化为闪蒸石墨烯,有助于石墨烯的剥离和分散。此外,错位层的存在也使其具有较好的溶解性,更易在复合材料中作为增强剂使用,且成本低、产量高、操作安全,可实现“万物皆可石墨烯”的理念。

闪蒸石墨烯

四、作品创新

1、技术研究

本研究的重点为如何高效地通过焦耳热闪蒸以及激光诱导技术用生物质来制造石墨烯,同时系统研究了定向转化过程中热量和质量的传递路径、热质传递规律等,为构建废弃物清洁循环利用体系提供技术支撑。同时,这些生物质材料转化的石墨烯可以作为一种增强剂来制造高价值的工业产品,实现资源再利用。

2、研究方法

激光诱导实验以及闪蒸反应试验采用分子动力学模拟与实验相结合的方法,分析了原子的运动路径和反应能垒,探究了激光诱导石墨烯技术和焦耳热闪蒸技术的作用机制和规律。

3、研究成本

首先,生物质木质纤维素热转化制备石墨烯不仅解决了我国大量农业固废堆积、利用率低的问题,也让热化学转化技术的原材料成本更加低廉。其次,利用闪蒸热焦耳技术,一公斤石墨烯电力成本低至1.06元,较之传统方法,成本降低70%以上。最后,激光刻划生成的石墨烯具有一体化与图案化的特征,无需分离即可用于制备各种电子元件。

五、应用前景

1、热化学转化技术可实现大量生物质资源的循环综合利用,减少废弃物造成的环境污染,符合可持续发展的理念,降低了石墨烯的生产成本,可显著提高其商业价值。

2、生物质基石墨烯是一种性能优异的复合材料纳米添加剂,在建材、储能以及医学监测等领域都有很高的应用价值,可使相关材料或设备的性能提升20%-50%。

3、采用热化学定向热转化技术,可使石墨烯的电力生产成本降低至1060元/公斤,比传统方法低70%以上。利用该方法,石墨烯年产可达1000吨,可被广泛应用于传感器、土壤修复、电化学和复合材料等领域。

※团队寄语

我们的项目在“双碳”创新创意大赛中荣获奖项,这不仅是对我们团队辛勤工作和创新精神的极大肯定,也是对我们在应对气候变化和推动绿色能源转型方面所做努力的认可。在备赛过程中,我们面临了重重挑战,从选题到跨学科协作,再到实地调研,每一步都考验着我们协作和解决问题的能力。我们克服了从技术设计到效益分析的一系列难题,通过不懈的努力和深入的调研,最终在激烈的竞争中脱颖而出。

这次获奖对我们来说是一个崭新的起点,它不仅激励我们继续深化研究,更坚定了我们推动项目成果落地的决心。我们将继续优化技术方案,寻求合作,将我们的研究成果转化为实际应用,为实现碳达峰和碳中和目标贡献力量。同时,也希望通过我们的努力,能够激发更多年轻人的环保意识和创新精神,共同参与到“双碳”事业中来,携手构建一个更加绿色、可持续的未来。