学术动态

问学五十载,求索述衷肠

——黄锡全教授访谈录

发布时间: 2022-02-28

一、学者简介

黄锡全教授,1950年生,湖北省荆州市人。先后就读于北京大学、吉林大学;就职于湖北省博物馆、武汉大学、中国人民银行中国钱币博物馆。现为郑州大学特聘教授,国家文物鉴定委员会委员,“古文字与中华文明传承发展工程”专家委员会委员。出版著作(含合著)有《湖北出土商周文字辑证》《古文字论丛》《古文字与古货币文集》《<汗简>注释》《先秦货币通论》《先秦货币研究》《先秦货币汇览·方足布卷》(合著)《曾侯乙墓竹简文字编》(合著)《殷墟甲骨刻辞摹释总集》(合著)《殷墟甲骨刻辞类纂》(合著)等,主编或参与主持编纂有《湖北考古发现与研究》《楚国历史文化辞典》《国际货币流通全书》《中国钱币博物馆藏品选》《中国钱币丛书》(分甲、乙种本)《中国钱币大辞典》《甲骨春秋》等数十种,发表论文近200篇。其座右铭是:“学问要看胜于我者,境遇要看不如我者”。

图为个人论著(含合著)

图为主编或参与主持编纂有关论著

二、访谈问题

Q1:请介绍一下您的求学、学术或工作经历以及治学领域。

1968年,响应毛主席“知识青年到农村去,接受贫下中农再教育”的号召正式从学校到乡下劳动。由于在农村表现突出,正好赶上大学恢复招生,1971年冬月,经各级政府推荐,学校选拔与测试,1972年3月有幸进入北京大学历史系考古专业学习。据说在荆州选拔学生学考古,主要是因为湖北及荆州地区地上地下具有丰富文物资源的缘故。能够上名牌大学学习,真是喜出望外,格外珍惜。我们比较系统地学习了世界古代史、中国古代史、各段考古、历史文献及哲学、政治经济学等方面的知识,亲耳聆听了著名学者的授课,先后至故宫博物院、中国历史博物馆、社会科学院考古研究所及西安、郑州、湖北、湖南等地参观考察与现场教学,并参加了北京房山琉璃河西周遗址、湖北黄陂盘龙城商代城址和江陵纪南城楚都遗址的田野考古发掘,打下了比较好的基础。

1975年8月毕业分配至湖北省博物馆从事考古工作,参与主持了湖北荆州纪南城楚都遗址、随州曾侯乙大墓的田野考古发掘,担任湖北省考古队副队长,曾侯乙墓发掘副总指挥,得到了锻炼。1978年10月考入吉林大学研究生,与何琳仪、汤馀惠、曹锦炎、吴振武等师兄弟一道,跟随于省吾先生学习古文字学,至1984年底毕业,先后获历史学硕士、博士学位。1985年初分配至武汉大学历史系考古与文博专业任教,担任教研室副主任。其间至杭州参加全国古籍整理出版规划领导小组下达的甲骨文整理项目。

1993年11月调至中国人民银行中国钱币博物馆工作,先后任研究部主任、《中国钱币》杂志主编、中国钱币博物馆馆长、中国人民银行参事,及国际钱币与银行博物馆委员会执委(ICOMON)、中国钱币学会副理事长兼秘书长、中国博物馆学会常务理事、中国古文字研究会理事、中国殷商文化学会理事、北京科技大学科学技术与文明研究中心理事会理事、新加坡亚洲钱币学会顾问、《荆楚文物》顾问、《续修四库全书》经部类特邀编委、北京大学考古文博学院博士研究生导师(2001-2008)、北京师范大学历史学院“双一流”特聘教授(2017-2020)等。我的学术研究涉及的领域主要包括甲骨文、金文、楚史楚文化、先秦货币、传抄古文、文物考古及文物鉴定等方面,与个人的学习及工作经历多有关系。

Q2:在您从事研究或工作的道路上,对您影响最大的学者、论著有哪些,您能具体谈一谈吗?

在我从事研究或工作的道路上,对我影响最大的学者,在北大主要是俞伟超先生和邹衡先生,在吉大主要是导师于省吾先生。

俞伟超先生原在北大历史系考古专业教授战国秦汉考古,后来调至中国历史博物馆出任馆长。他在考古学理论建设、田野发掘、多学科综合研究等领域成就突出,在考古地层学、文化因素分析、楚汉文化等方面的研究有独特见解。他思想敏锐,看问题深刻,具有开拓精神,与他接触能够领悟到很多课堂中学不到的东西。1974年秋,我有幸随他打前站至湖北黄陂盘龙城发掘商代城址。盘龙城商代的房基有幸在我负责的探方内首先发现,就是经俞先生确认的,感到特别高兴。经过先生的悉心指导,大家的共同努力,当时在盘龙城内揭露出一座保存较好的商代二里冈期的大型宫殿建筑基址,还发掘了一座当时长江中游罕见的中型奴隶殉葬铜器墓,引起了学术界的极大关注和社会轰动。1975年初,他又带领我们到湖北荆州纪南城遗址进行考古实习,除举办亦工亦农考古训练班、发掘东城卅号台基、西城新桥冶炼遗址外,还遇到发掘凤凰山168号汉墓,意外地发现墓内保存一具完好的男尸,成为当时一大新闻,轰动国内外。先生不分昼夜地指导科学发掘,而且还向我们及有关单位分别作初步研究的报告,详细介绍古尸清理经过和解读新发现的一件天平横杆上的墨书文字及墓主人名字等,大家很受教益。先生学识渊博、办事认真、吃苦耐劳、表现出超凡的组织协调才能和敏锐的洞察力,对我们影响较大。1978年恢复研究生招生,开始我准备报考他的研究生,因当年他不招生才改报学古文字。

邹衡先生主要讲授商周考古,他对商周考古工作有开拓之功。他讲课认真细致,研究极其深入。尤其是他的研究生毕业论文《试论殷墟文化分期》,对我们影响较大。这篇论文堪称经典。他运用现代考古类型学方法,与陶器、甲骨分期和已知的商王世系对照,为殷墟文化考古制定了铜器分期和年代的标尺。这篇论文使我们初步认识到,考古类型学原来是这样建立的,考古学研究论文原来可以这样写。[1]

导师于省吾先生,一生致力于古文字学、古籍整理、古代历史、古代文物等方面的研究,治学严谨,成绩卓著,是我国著名的古文字学家、古籍整理专家。

先生教导我们采取的是师傅带徒弟的方式,手把手亲自传教。他的治学及引导我们学习的方法对我们影响很大。大致可以概括为三方面:

一是教导学生熟读原始材料。如甲骨文、金文等,要我们老老实实地一片片、一篇篇阅读。如《甲骨文合集》《殷文存》《续殷文存》《三代吉金文存》等,几乎领着我们翻阅一遍。开始他边看边讲,后来要我们集中讨论后轮流讲,他听和提问、答疑,并要求我们要随时记下重要材料,常写学习心得。希望我们不要一味盲从“大家”或“权威”,要以怀疑的态度去思考每一问题,进而发现问题,久而久之,积少成多,就会有不少收获。

二是教导学生要勤奋,要有锲而不舍的精神。先生做学问一向是一丝不苟、勤勤恳恳的,到晚年每天都是清晨三、四点钟就起床从事著述,因此以 “夙兴叟”名号。先生经常用美国爱迪生的名言“天才是百分之一的灵感,百分之九十九的汗水”来告诫、勉励我们。先生常说,“念兹在兹,食兹在兹。做学问贵有恒,功到自然成”;“不怕慢,就怕站,站一站,二里半”。这些风趣而带有哲理性的教导,至今仍在先生的学生中广为流传。

三是强调学生做学问要严谨,要知道“阙疑”。先生做学问以严谨著称,对乾嘉学者中的段玉裁、王念孙、王引之治学严谨、无证不信的精神倍加推崇。先生在整理《甲骨文字释林》时,对早期研究中误释或有疑问者“大加删订”,几乎删去一半,意在“宁缺毋滥”。先生常说,做文章要“流于既溢之外”(苏东坡语),论证一个问题要“严丝合缝”,文章要短小精练,少说废话。将不懂者搁一边,存疑待考。他常说“阙疑是最大的学问”。

由于受到先生的教导与影响,我的第一篇习作《甲骨文“㞢”字试探》,就是在这种背景下产生的。这个“㞢”字,过去只知道其在文句中的意义和用法相当于“有”或“又”“佑”,但对其构形及造字本义却一直不得其解,流行几种说法大都不可信,成为甲骨文考释中的一大难题。学习期间先生曾半开玩笑地对我们说,“谁要是解决这个问题,就马上授予谁的博士学位”。初生牛犊不怕虎,我根据字形字义,联想到在北大学习民族志课程,西南少数民族以牛表示富有、又将牛首悬挂家中代表财富的现象,查阅了有关材料,大胆提出甲骨文“㞢”可能就是牛首的象形,其本义应是以牛表示有无之“有”,为了区别于“牛”而在形体上稍加变化。这一见解,得到于老“可备一说”的评价。论文发表后,中山大学唐钰明先生曾这样评介,“这个字的形体结构来源,在很长时间内仍是一个未解之谜。……直到1980年,黄锡全才以比较充分的证据,论证了‘㞢’为牛头的象形,牛头表示富有,故‘㞢’为‘有’字的初文”。[2]陈伟湛先生总结近二十年来的甲骨文研究,将“黄锡全说㞢字形义”作为“堪称定论或接近定论”的例证之一。[3]处女作能得到于先生及学术界的肯定,深受鼓舞,这就为继续探索有关疑难问题增添了勇气和信心。后来撰有《甲骨文“吉”字新探》《甲骨文“祸”字新证》等,对难度较大且学术界有争议的甲骨文字作了进一步探讨。[4]

我们当初学习古文字,参阅论著没有现在这么丰富,主要为郭沫若主编、胡厚宣总编辑的《甲骨文合集》、考古研究所编辑的《甲骨文编》、罗振玉编《三代吉金文存》、于省吾编《殷周金文录遗》、郭沫若著《甲骨文字研究》《殷契粹编》《两周金文辞大系》、容庚《商周彝器通考》《金文编》、李孝定《甲骨文字集释》、周法高等《金文诂林》等有关著录、考释与汇编。对我影响较大者,主要有郭沫若《卜辞通纂》《中国古代社会研究》《两周金文辞大系图录考释》,于省吾《甲骨文字释林》,唐兰《古文字学导论》《西周铜器断代中的“康宫”问题》,陈梦家《殷虚卜辞综述》《西周铜器断代》等,以及李学勤、裘锡圭、姚孝遂、林沄等学者的有关论著。

我们在吉大跟随于先生前后6年的学习,受到了比较严格的训练,打下了研究古文字的基础。同时,先生锲而不舍、严谨治学的精神,一直激励、影响着我们。除此,间或听到吉大历史学家金景芳、文献学家罗继祖、考古学家张志培等先生的讲座,也受益匪浅。

Q3:能否谈谈您在《汗简》研究方面的心得体会,您对于传抄古文的研究有何期待。

《汗简》《古文四声韵》这类传钞古文情况比较复杂,学术界对其褒贬不一。褒之者,认为这类书集汉晋以来传抄古文之大成,字字皆有来历。贬之者,认为书中的“古文”是好事者杜撰,大都不能用。直至上个世纪60年代以后,几批战国文字资料的出土,其中有的字形居然与传抄古文相合,这才逐渐引起人们的注意。因此,重新评价传抄古文价值就摆在古文字研究工作者面前。我的博士论文《<汗简>研究及<汗简>注释》,就是试图回答上述有关问题,弄清其中的原委。另外,先后发表三篇有关传抄古文的论文,即《利用<汗简>考释古文字》《<汗简><古文四声韵>中之石经、<说文>“古文”的研究》《<汗简><古文四声韵>中之<义云章>“古文”的研究》。以地下出土的古文字材料为主,结合古代典籍,在前贤研究的基础上,逐字进行分析研究,经过几年努力,基本揭开《汗简》一书的“庐山真面目”。认为其中“古文”与出土古文字、三体石经古文和《说文》古文相合的部分,是最可信的材料;有些“古文”,虽与上述材料存在差异,但基本符合文字的演变或讹变规律,有迹可循,也是基本可信的;以隶复古的部分,也有可信的一面;郭氏辑录的“古文”材料是有来源的,关键是要对这些材料有真切的理解,区别对待,谨慎采用。同时指出,郭忠恕未能始终如一的忠实于原始材料,有时采取了削足适履的做法,把一些本来同于篆文或者隶古定的文字,改变成其心目中的古文,机械地统一于其书的“部首”,甚至误收了后世伪造的古文,这些则是郭忠恕受当时托古之风的影响造成的。进而提出,评价或利用《汗简》要一分为二,既不能全盘否定,也不能一概肯定,而应实事求是地加以分析利用,只有这样,才能真正发挥《汗简》一书的重要作用,过去的评价多失之偏颇。这项研究课题后来获得美国王安汉学奖助金,1988年在武汉大学出版社出版,受到学术界的肯定。著名古文字学家曾宪通先生为此书撰写有书评。[5]此书有幸获得国家教委颁发的全国高等学校出版社优秀学术专著奖。

由于当时所见材料有限,有些字形后来不断得到出土材料的佐证,需要补充修正。时隔近30年后,吉林大学李春桃的博士论文《传抄古文综合研究》,对这一问题作了进一步的探讨,取得可喜成绩,多有创获。

传抄古文中还有不少字形来源不够清楚,学术界认识不一。“古文”传抄过程中有人为的变化,有的见于先秦古文者不一定就是一直流传下来者,而是变改了偏旁后的偶合,需要区分开来。总之,因其资料来源及文字构形比较复杂,还有不少问题值得进一步深入探讨。比如:“古文”的来源问题,“古文”的流传问题,收集整理所见“古文”材料问题,以出土古文字与“古文”对比研究问题,“古文”对字书的影响问题,几部传抄“古文”图书所征引的资料问题,等等。

Q4:您能否简要介绍一下您参与编纂的《殷墟甲骨刻辞摹释总集》和《殷墟甲骨刻辞类纂》,以及在编纂过程中遇到的困难?

这两个项目是全国古籍整理出版规划领导小组下达的国家重点科研项目。因曹锦炎兄时任浙博副馆长,参加工作较为方便,1985年3月至1987年6月期间,大家聚集杭州文澜阁集体办公。此项工作由姚孝遂、赵诚先生负责主持,具体工作由我们五位师兄弟加上刘钊、王少华二位共同完成。王少华主要负责隶释抄写。

《殷墟甲骨刻辞摹释总集》(上下二册),1988年由中华书局出版,对当时已经著录的全部甲骨刻辞逐片逐字亲手摹出并加以整理和释读。著录的书籍包括《甲骨文合集》13册、《小屯南地甲骨》《英国所藏甲骨集》《东京大学东洋文化研究所藏甲骨文字》和《怀特氏等所藏甲骨文集》等。书中将摹本和释文对照编排,释文尽可能地吸收已有的研究成果,以便为各有关学科提供可利用的、较为完整而全面的甲骨文资料。

《殷墟甲骨刻辞类纂》(上中下三册),1989年由中华书局出版,以文字形体为主要线索,对已发表的全部殷墟甲骨刻辞资料进行分析,剔除伪刻、习刻及重出和常见字的残辞,分149个部首,三千六百多个字头,以类相从。所采用的甲骨有五万片左右,排列各类辞条二十万条左右。两项成果出版后受到学术界欢迎,已经一版再版。

这两项工作看似简单,其实很费周折,持续两年多。大家抛家舍口,全力以赴。我们几乎每天要工作到晚上10点左右。遇到的困难主要有:

1.临摹中会遇到很多模糊不清的文字,需要用放大镜反复观察,仔细斟酌,相互讨论,还要查阅有关资料,尽量做到不误;

2.释文有分歧者,也要相互讨论,择善而从,尽量要准确;

3.《类纂》编排挑选字形要仔细得当,不能随意乱选;

4.当时没有电脑处理,摹写资料全要复印若干份剪贴,需要检查张张清晰;每一字条,全是手工刀片切割,要特别小心,否则就会伤及文字甚至手指;

5.条条粘贴也需耐心,不能出错,也不能贴歪,要求尽量做到整齐美观。

这两项工作,尽管存在诸多不足,然是大家艰苦劳动的结晶。尤其是姚孝遂先生,眼睛手术后视力很差,戴上眼镜两眼中段视力只有0.4左右,一直坚持现场办公,随时处理大家提出的疑难问题,为此付出的心血,令人感动。赵诚先生虽在中华书局,但不时来杭州检查指导工作。

在杭州两年多的时光,我们既团结紧张,又十分惬意。杭州及周边的湖光山色实在是太迷人了!

Q5:您是研究先秦货币文字的,能否举例说明一下古文字与古货币研究的密切关系?您能否给初学者一点建议?

先秦货币文字,是战国文字的一个分支,与同时代的玺印、陶文、石刻、盟书、简帛等文字一样,具有浓厚的时代特色。因其与玺印类似,受空间范围的局限,其文字构形有其自身特点,如形体简省,文字变形,借笔、笔画穿出与收缩,增笔、重形、合书等,情况比较复杂,研究难度也较大。因其是研究战国文字不可或缺的资料,学习者不宜忽视。初学者可先从熟悉不同货币入手,如各种空首布、锐角布、尖足布、方足布、圆足布、三孔布、各种刀币、環钱、楚国金币等,进而认识其上文字,借助有关货币文字编,逐步深入学习与研究。

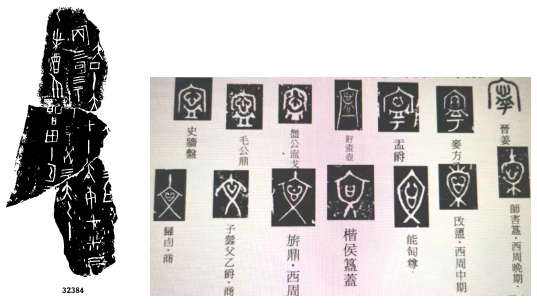

古货币与古文字研究关系密切,可以相互验证,解决疑难问题。如楚国有一种铜钱牌,呈长方形版状,面、背四周边缘有郭,两面饰有勾连形卷云纹,或有云雷纹衬底;正面中央有两道凸脊同心圆圈,圈好不透;两道圆圈之间有四字铸铭,旋读(见附图)。这种钱牌,清道光年间山东刘燕庭首次在陕西发现,有所谓“良金一朱”、“良金四朱”两种,王献唐《中国古代货币通考》有专门记述。80年代以来,在湖北大冶、阳新、蕲春等地,连续发现了这种铜钱牌,并且新发现有“二朱”品种,爲探索有关问题提供了新的材料。但是,钱牌上的所谓“良金”二字如何释读,却是解决这一难题的关键,其真实含义也成爲先秦货币研究中悬而未决的疑难问题。

新出郭店楚简多次出现图片和图片字。前形爲“视”字(偏旁除外),后形爲“见”字,区别比较明显。由此,我就联想到楚铜钱牌的第一字也应释读爲“视”,义爲“比”、同”。如《孟子·万章下》:“天子之制,地方千里,公侯皆方百里,伯七十里,子、男五十里,凡四等。……天子之卿受地视侯,大夫受地视伯,元士受地视子、男。”赵岐注:“视,比也。”意即天子之卿、大夫、元士接受的封地比同侯、伯、子、男。中山王墓兆域图铭文:“王后堂方二百尺,其葬视哀后。”“哀后堂方二百尺。”铜钱牌“视金”,如同上举“视侯”“视伯”“视后”一样,意爲视同或比照金。这里的“金”不大可能是指铜。楚一铢之重才0.65克左右,三种铜钱牌重在34—137.5克之间 ,相互之间不成比例。“视金一朱”铜钱牌重35—39.9克,其本身价值与一铢黄金大致相当。因此,这里的“金”只能是黄金。“视金一朱”“视金二朱”“视金四朱”,意即铜钱牌分别可比照或视同黄金一铢、二铢和四铢。如此,则文义豁然贯通。

由此可见,如果没有郭店楚简的发现,不仔细辨析“见”与“视”的区别,要彻底解决古代货币研究中有关楚铜钱牌的问题无疑是相当困难的。换言之,铜钱牌铭文释读及其含义因郭店楚简的发现而获得最终解决。同时,铜钱牌文义的确定,为验证楚简、乃至甲骨文的释读提供了物证。裘锡圭先生就据楚简释读出甲骨文中的“视”字。[6]

又如,近年发现的圜钱“瞏图片(泽)”,即清华简文中的地名“瞏”,亦即《左传》《纪年》所记狄人伐卫的“荧泽”,地在今之河北滑县西北,属卫。出土材料、传世文献与古币文字可以互证。[7]

以考释文字为突破口,可以进一步解决先秦货币中的疑难问题,以及相关的古文字与古地理等方面研究中的疑难问题。由此说明,研究货币文字也要与其他文字相互比较,相互印证、相互启发,方能触类旁通。

Q6:您是考古专业出身,又研究古文字,能否介绍一下考古学、古文字学、历史学、文献学等之间的关联?

考古学涉及到很多方面,其中最基本的方法和技能就是地层学与类型学。这对于学习古文字很有帮助。比如甲骨文分期断代,就与之有关。出在早期地层者时代要早,出在晚期地层者时代要晚,哪一层被哪一层打破,被打破层要早,其中出土的文物要早于打破者。相互打破关系的划分实际工作中较为复杂,要仔细分辨,否则会影响到分期断代;同时,断代还要涉及到各层器物的分型分式。林沄先生与曹定云、刘一曼先生相互讨论武乙、文丁卜辞时就涉及到地层的划分和陶器型式问题。[8]如果没有这方面的考古学知识,阅读这样的讨论文章就会感到不知所云。

研究古文字,以形为主,还要涉及到音、义,所以还要具备训诂学、音韵学方面的知识。陈梦家先生曾总结于省吾先生考释古文字的方法,“分析偏旁以定形,声音通假以定音,援据典籍以训诂贯通形与音”,[9]大家可以借鉴。比如甲骨文“图片”字,中间一横较短,于先生根据字形演变释读为“气”,训为“乞求”“迄至”“讫终”,验之卜辞文义均相吻合。“鲁”与“旅”同属来母鱼部,音近字通,见于古文字与古代典籍。鲁,典籍训为“嘉”,有美善之意。甲骨文中的鲁、允鲁、吉鲁,于先生认为鲁即为美善之意。[10]裘锡圭先生考证周原所出西周师图片鼎铭文“图片 白(伯)大(太)师武”的“ 图片”二字,[11]当释读为“范围”,即“范围白太师武”来自勉。他根据张政烺先生认为“凤”字从“兄”当读为“皇”的意见,认为“凤”的象形字本来有“凤”“皇”两音。“凤凰”是一个双音词,“范围”也是一个双音词。很可能商代的“图片”字就跟“凤”字一样,也有“范”“围”两音。[12]这是一个创造性地考释古文字并探讨其音义的典型例证。

古文字与古代历史关系密切。如郭沫若于《甲骨文字研究》自序中就说:“研究卜辞,志在探讨中国社会之起源,本非拘拘于文字史地之学。”明确提出研究古文字就是为了深入研究古代社会。郭沫若的《中国古代社会研究》中的第三章就是“卜辞中的古代社会”,第四章就是“周代彝铭中的社会史观”。于省吾先生在《甲骨文字释林》序中也明确指出,“研究古文字的主要目的,是为探讨古代史......中国古文字中的某些象形字和会意字,往往形象地反映了古代社会活动的实际情况,可见文字的本身也是很珍贵的史料”。于先生列举了若干甲骨文例证,大家可以查阅。如于先生根据安阳所出编发之玉人,考证甲骨、金文的“奚”字,为以手持人之发辫,说明远在三千年前的商代已有发辫之制。[13]裘锡圭先生的《甲骨文中所见的商代五刑》,通过对有关文字的具体分析,证明五种刑罚在商代甲骨文中都已存在,用刑的主要对象,似乎仍是异族的俘虏和奴隶,同时也已经是商代统治阶级对付本族人民的一种手段。[14]林沄先生分析甲骨金文中的“王”字,认为其形是象不纳柄之斧钺,是王权的象征物,推测此前本是军事民主制时期军事酋长的权杖,[15]等等。

古代典籍需要与出土古文字相互佐证。于先生一贯认为,先秦典籍原是用先秦古文字写成的,其在流传中出现的种种错误,与当时的古文字在形、音、义各方面的特点有密切关系;又因汉代学者译释先秦古文献时已不能完全认识古文字,再加以口耳相受及辗转传抄,以至错误较多。今天纠正其错误,不仅要直接利用或联系当时文字的形、音、义的特点加以研究,而且还要利用同一时代的典籍及出土文物等相互验证。如《史记·殷本纪》,上甲“微”以下顺序为:报丁、报乙、报丙、主壬、主癸。王国维据殷墟出土甲骨文,订正为:报乙、报丙、报丁、示壬、示癸。不仅纠正了《殷本纪》顺序的错误,而且指出“主”为“示”字误认。[16]这是大家熟知的典型例证。又如,《尚书·大诰》中有“宁王”“宁武”“宁考”“宁人”等记载,不知所云。经过清代学者利用金文研究,订正“宁”就是“文”误认。裘锡圭先生又进一步考证,认为应该误自春秋,因为春秋以后“文”字不从“心”。[17]也是典型的一例。

出土古文字还可印证古史传说的可靠性。如夏禹治水传说见于传世文献,或将信将疑,无佐证材料。2002年保利博物馆收藏的图片公盨铭文记录夏禹事迹,证明至迟西周中期就有流传。[18]又如尧舜禅让传说,虽见于《尚书·尧典》,也一直没有材料佐证。1993年荆门郭店出土的战国中期楚简有《唐虞之道》,通篇讲尧舜禅让之道。说明此事已见于战国中期,当为代代流传史实,并非向壁虚造。[19]湖北随州文峰塔新发现的曾侯与编钟铭文,及枣树林曾国高级贵族墓地所出铭文,对于研究曾国的历史、族姓及与楚国的关系就是非常重要的历史文献。[20]

近些年来,各地发现了大批有文字记载的文物,尤其是像包山楚简、郭店楚简、上博藏楚简、清华楚简、安大楚简等,具有非常重要的历史价值。根据这些地下出土的文字所反映的内容,不仅可以与流传至今的历史文献相互比较研究,分辨其中的奥秘与得失,而且可补文献之不足,解决长期悬而未决的疑难问题,弥足珍贵。

由此可见,学习古文字不仅要注意文字本身,还要具备文物考古学、文献学、历史学等多方面的知识,方能融会贯通。

Q7:您在郑大正在主编《甲骨学大辞典》,能否谈谈较以往甲骨学辞典有哪些创新或突破?是否遇到有困难?

甲骨文是3000多年前中国最早有系统的成熟文字,承载着丰富而重要的历史信息,主要出土于河南安阳,自1899年被发现,成为举世瞩目的文物和研究资料,引起各方重视。截至目前,共出土商周有字甲骨16万片左右,内容涉及天文、历法、气象、地理、方国、世系、家族、人物、职官、征伐、刑狱、农业、畜牧、田猎、交通、宗教、祭祀等诸多方面,关乎语言学、历史学、考古学、民俗学、艺术学、宗教学、科技史等诸多领域,是研究我国汉字起源与发展、商周历史与文化等方面的第一手资料。经中外学者的共同努力,甲骨学所涉及的诸多领域都取得了丰硕的成果。如甲骨材料的发现与著录、甲骨缀合、分类断代、文字考释、工具书编纂、甲骨语法、殷商历史、通论性论著等等方面,还有随着科技的进步,电脑技术与网络的日益发展,各种甲骨文数据库的建立等,使甲骨学研究已经成为一门世界性的学问。应该说,发现甲骨文120多年来甲骨学领域的代表性研究成果及有关成就已相当丰富。这些方面都为催生一部新的《甲骨学大辞典》创造了条件。

2018年,在大家的支持下,我作为首席专家申报国家社科基金重大项目“甲骨学大辞典”,并获得立项,目前正在组织力量按计划逐步推进。

针对现有字书辞典类工具书的现状,考虑到读者或社会的需求,我们在编撰过程中也大胆作了一些新的尝试。如:既收录文字语言方面的辞条,又收录考古文物、文献内容、研究成果、活动影响等方面的辞条;既重视传统的得到学术界公认或基本成为定论的成果,又关注学界尚存争议的问题和一些新近发现的材料、新提出的研究成果;既收录商代甲骨,也收录西周甲骨;所引甲骨文材料尝试作出翻译,有别以往,以方便读者等;撰写辞条尽量做到简明扼要,注意辞条之间知识的关联和系统,必要时插入富含学术信息与学术价值的图片,以便一目了然;辞条撰写者,既有老一辈的甲骨学大家,也有中青年学者,既有古文字研究学者,也有文物考古、古代历史等方面的学者;参与者的研究方向多与辞条内容有关,以保证辞条的质量与可靠性。力图在前人与时贤研究的基础上有所突破,兼顾学术性与普及性,突出实用性与便捷性,努力坚持高标准,严要求,是我们编辑此书的初衷及努力的方向。

在项目的进行中,我们遇到过很多问题和困难,如课题组人员组织、具体分工、编撰体例、有关要求、辞条提取、样条撰写、物色辞条撰写者、来稿加工等。其间,为了完成国家语委重大委托项目《甲骨春秋——纪念甲骨文发现120周年》,以配合有关纪念活动,曾一度搁置这项工作。目前还在不断摸索,砥砺前行。

甲骨文“是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉”,在中华文明的历史进程中会发挥难以估量的重要作用。甲骨文等古文字的研究,得到国家的高度重视。《甲骨学大辞典》的编纂,若能有助于中国古老文化的推广与普及,有助于增强国人的文化自信,促进中国与世界的人文交流,满足社会各方面人士的需求,我们将感到不胜荣幸。

Q8:请谈谈您在古文字学研究领域的治学方法和治学原则。

我的治学方法与治学原则,主要是学习导师于省吾先生,但没有学好,离先生的要求还差得很远,成果更难以企及。于先生治学严谨,勤于著述,勇于创新,奉行实事求是、无证不信的原则,倡导“阙疑”精神,一直是我们学习的榜样。赵诚先生撰有《于省吾甲骨文字考释方法探索》,将于先生考释文字分为前后两期。前期(1940年以前):强调“研究古文字,其形音义三者,必无一不符,方可征信”;后期(1980年前后):进一步指出“我们研究古文字,既应注意每一字本身的形、音、义三方面的相互关系,又应注意每一个字和同时代其它字的横的关系,以及它们在不同时代的发生、发展和变化的纵的关系”。[21]

前辈学者,如孙诒让、罗振玉、王国维、董作宾、郭沫若、唐兰、容庚、商承祚、胡厚宣、张政烺、徐中舒、杨树达、陈梦家、饶宗颐等,以及李学勤、裘锡圭、林沄等先生都有很好的治学或研究方法。陈梦家先生在《殷虚卜辞综述》第二章第三节“考释甲骨文字的方法”中,对几位大家的研究方法有所总结。李学勤先生的《谈自学古文字》[22]、裘锡圭先生的《谈谈学习古文字的方法》[23]、林沄先生的《古文字研究简论》等[24],大家可以参阅,对如何治学会大有益处。

于先生教育有方,培养的学生虽然不多,但多被学术界所认可,如姚孝遂、陈世辉,林沄、张亚初,何琳仪、汤余惠、曹锦炎、吴振武等;还有古文字培训班的学员,如黄德宽、刘彬徽、罗运环、周世荣等。前面在回答受导师影响中谈到先生教育学生的治学方法,可供大家参考,这里就不重复了。

根据前辈学者的经验,个人学习研究古文字有如下几点体会,算不上什么研究方法,与大家商讨:

1.要打好基础。了解或掌握有关文字(形音义)、文献等方面的知识,如《说文》《左传》等。最好能够写出基本汉字的篆体,临摹一些甲骨、金文、竹简等原片,释读一般的古文字材料。要懂得“古文字学的功夫不在古文字”(唐兰)的道理。

2.要明确研究目标或方向。包含两个层面:一是要结合个人实际工作或环境,选择大的方面;二是选好要具体研究的题目。比如,我在武大,就侧重湖北的考古发现,楚史楚文化等方面的研究;到中国钱币博物馆以后,就侧重先秦货币等方面的研究;同时,旁及其他。这样,学习与工作两不误,可以相得益彰。具体的题目则根据需要解决或探讨的问题,以及个人深入的程度而定。

3.要掌握原始材料,最好烂熟于胸中。

4.要了解学术界的研究成果及最新动态。

5.要找准问题的关键及解决的办法。

6.要重证据,勇于突破,还须知难阙疑。

还有一点也需特别注意,就是文章写好后“切忌”急于发表,需要放一放,以便随时补充和修正,以免文章刊出后发现问题后悔莫及。拙文《甲骨文“吉”字新探》放了三十八年,于2019年在安阳举行的“纪念甲骨文发现120周年国际学术研讨会”上宣读。文前写了一段话,转述如下,与大家共勉:

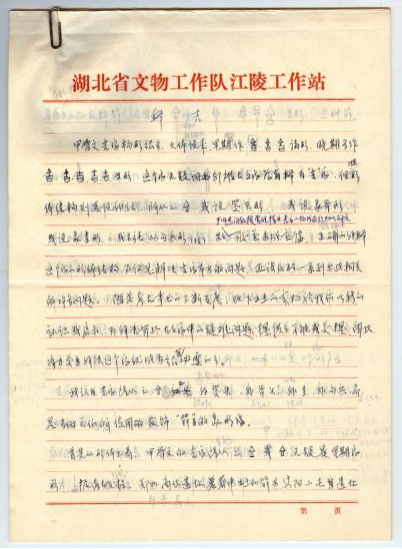

写在前面:

1978-1984年间,我在吉林大学从学于思泊先生,开始主要是学习甲骨文。学习期间,先生总是教导我们要多读原始材料,要带着疑问学习,要注意出土文物与少数民族志材料,要多作心得笔记等。近年在翻检以前草稿时,发现大约起草于1981年前的《释“吉”》及有关诸字一文,估计是我在写《告、吉辨》时产生的想法。手写稿纸是我当年带去的曾经工作之地“湖北省文物工作队江陵工作站”用纸,曲别针已经锈蚀。手捧38年前的旧稿,往日跟随先生学习与诸位师兄弟相处的情景油然而生,不胜感慨......浏览旧稿,感觉当时的看法仍有一定道理。这一意见之所以一直没有加工发表,坦率说,还是感觉证据不足,需要放一放,也是先生教导我们的“写好文章不要急于发表”,但心中一直留意此事。花园庄东地甲骨材料发表后,有不少学者讨论到甲骨文的“吉”字,故而想到去寻找旧稿是否还在。现值纪念甲骨文发现120周年之际,对旧稿加工修改,提供学术界讨论,但基本观点未变,也算作为对恩师思泊先生诞辰123周年、去世35周年(1896.12.23-1984.7.17)的纪念与怀念。

内容提要:甲骨文中的“吉”字,作“图片”等形,所从之图片过去释读不一,近年多倾向释从“圭”或勾兵“戈”。根据出土实物,及花园庄东地甲骨所见图片 图片文例,其形应是商代一种斗笠状的笄首形(笄帽)图片 。图片字从“图片(口)”、“图片(笄)”声。“图片”为盛装笄首之器。笄(见母脂部),吉(见母质部)双声,韵部对转。图片是笄首,为头饰,束发、束冠牢固结实,而且美观漂亮,因而“吉”及从吉之字有结实牢固及首、始、善、好、吉利等义。

1981年旧稿

注释

[1]邹衡《试论殷墟文化分期》,《北京大学学报》1964年4、5期。

[2]黄锡全《甲骨文“㞢”字试探》,《古文字研究》第6辑,中华书局,1981年。唐钰明《㞢、又考辨》,《古文字研究》第19辑,1992年。

[3]陈伟湛《近二十年来的甲骨文研究》,汕头大学学报2001年第17卷第1期。

[4]黄锡全《甲骨文“祸”字新证》,《汉字汉语研究》2018年创刊号;《甲骨文“吉”字新探》,宋镇豪主编《甲骨文与殷商史》新十辑,上海古籍出版社,2020年。

[5]曾宪通《是对<汗简>作出正确评价的时候了——读<汗简注释>有感》,全国古籍整理出版规划领导小组编《古籍整理出版情况简报》249期,1991年10月1日;收入《曾宪通学术文集》,汕头大学出版社,2002年。

[6]黄锡全《楚铜钱牌“见金”应读“视金”》,《安徽钱币》1998年3期;又刊《中国钱币》1999年2期。裘锡圭《甲骨文中的见与视》,《裘锡圭学术文集·甲骨文卷》444页,复旦大学出版社,2012年。原载《甲骨文发现一百周年学术研讨会论文集》,台北文史哲出版社,1999年;又载复旦大学出土文献与古文字研究中心网站2008年5月10日。

[7]黄锡全《解析一枚珍稀环钱——出土文献、传世文献、古币文字互证之一例》,清华大学《出土文献》第4辑,中西书局,2013年。

[8]曹定云、刘一曼《四论武乙、文丁卜辞——无名组与历组卜辞早晚关系》,《考古学报》2019年4期。林沄《评<四论武乙、文丁卜辞>》,2019年10月18于安阳召开“纪念甲骨文发现120周年国际学术研讨会会议论文”,单篇,未入文集。

[9]陈梦家《殷虛卜辞综述》71页,中华书局,1988年。

[10]于省吾《甲骨文字释林》79页释气、52页释鲁,中华书局,1979年。

[11]吴镇烽编撰《商周金文资料通鉴》02495号,电子版,2013年1月。

[12]见《裘锡圭学术文集·金文及其他古文字卷》18页,复旦大学出版社,2012年。

[13]于省吾《甲骨文字释林·释奚》,中华书局,1979年。

[14]见《裘锡圭学术文集·甲骨文卷》1页。

[15]林沄《说王》,《考古》1965年6期。

[16]王国维《殷卜辞所见先公先王考》《殷卜辞所见先公先王续考》,《观堂集林》409-450页,中华书局,1984年本。图片见《甲骨文合集》32384。

[17]裘锡圭《谈谈清末学者利用金文校勘<尚书>的一个重要发现》,原载《古籍整理与研究》第四期,中华书局1989年;收入《裘锡圭学术文集·语言文字与古文献卷》412页。张京华《百年<尚书>“文”字考及其意义》,《江南大学学报》第6卷第4期,2007年8月。

[18]可参阅李学勤《论图片公盨及其重要意义》,原载《图片公盨—大禹治水与为政以德》,线装书局,2002年;收入李学勤著《中国古代文明研究》,华东师范大学出版社,2005年。又可参见《裘锡圭学术文集·金文及其他古文字卷》146页,复旦大学出版社,2012年。

[19]荆门市博物馆编《郭店楚墓竹简》,文物出版社,1998年。

[20]可参阅黄锡全《湖北出土商周文字辑证》增补本下938页,武汉大学出版社,2019年。湖北省文物考古研究所等《湖北随州枣树林墓地2019年发掘收获》,《江汉考古》2019年3期。

[21]《励耘学刊:语言卷》,2005年。

[22]见《文史知识》1981年6期。

[23]裘锡圭《谈谈学习古文字的方法》,见《裘锡圭学术文集·金文及其他古文字卷》。

[24]林沄《古文字研究简论》,吉林大学出版社,1986年。

(采访人:秦丹阳、吴晓婷)

(本文转自汉字学微刊,特致谢忱)