学术动态

发布时间: 2023-04-19

2023年4月14日晚,人民文学出版社古典文学编辑室主任葛云波编审应邀为我院师生作了题为“一郤之见:古籍整理中阙文的应对”的讲座。讲座由梁帅副教授主持,采取线上、线下相结合的方式,文学院部分研究生参与线下学习,中国人民大学、北京师范大学、首都师范大学、南京大学、黑龙江大学、河南大学等校师生线上进行了聆听。

本次讲座,葛云波先生结合自己在古籍整理的阅读学习与编辑出版的工作实践,首次梳理了古籍整理中阙文需要警惕的七大类型,举例典型,讲述细腻,每每予以总结、启示,不仅指引古籍阅读、古籍整理的思路、方法,还满怀深情地畅言治学精神,给大家留下了深刻印象。

葛云波先生首先明确了古籍整理的三个定位:其一是当代古籍的内涵定位。古籍文献的载体除了图书,还包括甲骨、青铜器、简帛、石刻等不同类型,古籍整理与研究应该注意各方向之间的互相借鉴。其二是当代古籍整理的历史定位。古籍整理历史发展的必然性以及学术进展,都要求古籍整理要达到“全、真、善、深”的水准;而古籍的大规模影印与点校以及数据库、网络化发展,均为深度整理提供了实现的可能性。其三是古籍整理在科研成果上的定位。古籍整理与文史研究相辅相成,不可分割。通过这三个定位,鼓励学者要积极参与古籍整理的实践,激活创新思维,突破固有的认知,做出应有的贡献。

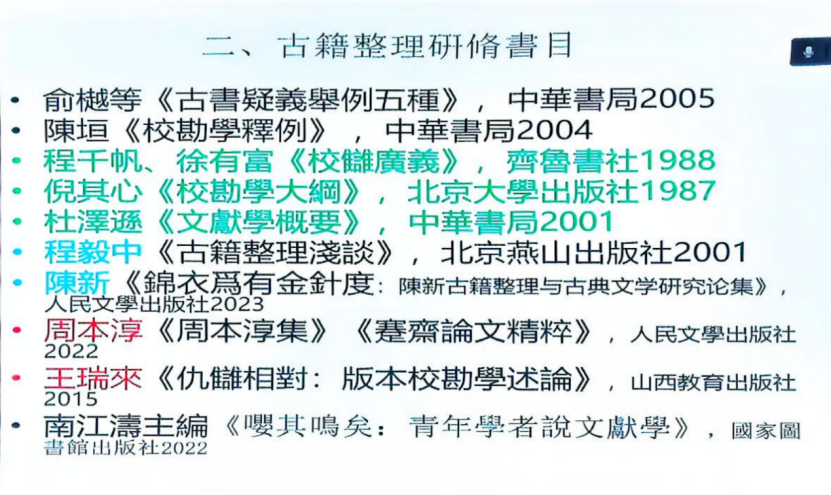

葛云波先生推荐了部分古籍整理研修书目与网课视频,以便帮助大家学习。

紧接着,葛云波先生介绍了古籍整理的内容,讲解了校勘的内容、方法、目的与精神。重点讲解了古籍整理中阙文名称、脱阙类型、阙文形式类型,以及处理办法。

葛云波先生提醒,面对古籍要防止被“坑”,具体来说,面对古籍整理中的阙文,须警惕以下七种情形。

其一,似必阙而不必补例。比如《史记·鲁世家》:“惠公卒,长庶子息摄当国,是为隐公。”清代梁玉绳《史记志疑》据《史记·十二诸侯年表》载隐公名“息姑”说:“‘息姑’脱‘姑’字。”而我们据杨树达《古书疑义举例续补》“二字之名省稱一字”的总结,则此例实则似必阙而不必补。此外,古人引书每有增减,有时为了避讳也会有意阙文(举了《隆平集》“渑池”司马光避父讳省称“渑”的例子)。面对古籍,应知人论世,并且了解相关的文化背景,有了解之同情,方少误解。

其二,阙而不必补例。比如董岑仕《王安石诗笺注》:“部分诗歌正文,李壁注本系统各本原作阙字。今仍其旧貌,不从龙舒本、浙本系统本等回补,仅出校记。”王安石诗的各版本分属三个不同系统,有些地方文字差别较大,无法据补,因此虽阙文而不必补,仅出校记。

其三,似阙而必不补例。比如《明文海》卷八十一俞大猷《议处日本共贡夷》,文澜阁四库全书本独独有“国家幅员式廓”一段,似有所据。但核对俞大猷《正气堂集》,则无此段。考察诸本收录文章以及版面情况,《明文海》卷八十一本收录吴道南《边地议》《边饷议》《泇河议》三篇,接着的是俞大猷《议处日本共贡夷》。乾隆五十二年四库馆臣重新删改之际,文渊阁本删去涉嫌违碍的吴道南三篇,重新抄录;文澜阁本为了省工,补入自拟的三行文字。此例似阙而不必补,启发我们整理总集时,要参校别集;要研究了解图书编纂、出版的实情,要知其然,也知其所以然。

其四,假阙而实必补例。比如一种古籍整理图书引用黄虞稷《千顷堂书目》卷二八“夏古丹《葫芦藏稿》”:“不知何许人。或云越人,胡姓,析姓为名,往来吴兴□山,卒葬龙兴桥畔。”但核对瞿凤起、潘景郑整理的本子,阙字处作稍模糊的“埭”字;而通过陆心源《吴兴诗存》四集(光绪十六年刊本)卷一九:“析姓为字……往来吴兴、埭山。乙卯冬……葬之埭南龙兴桥畔。”可知引用本标阙字处为“埭”,实则本不阙而实必补。此外还举了闵尔昌写给叶景葵的一封信笺为例。

其五,阙而实不阙例。比如四库全书本曾巩《隆平集》卷九《弭德超传》:“怒王显等居其上。”“怒王”后阙三行。此处四库本误从清康熙七业堂本,核对明代董氏万卷堂刻本则无阙。并进一步举了明康丕扬校订《范文正公年谱补遗》阙文五字,实为初从元天历至元本刊刻,有“与隰州兵马”五字,后覆核发现为衍文,故削版而留下空阙,非真阙字。判断文献是否存在文字的脱阙,需要检核其他版本,并且加上内容方面的考证。

其六,阙阙而必补例。比如南宋綦焕编《范文正公别集》有《寄润州庞籍》一首,学者以为“庞籍”当作“范仲淹”,是别集里羼入伪作,搜集编纂者误收,将诗题人名误植。此处实则误脱诗题与作者之间的空格,当为“寄润州 庞籍”,为范仲淹酬和的原作。此处原作、和作放置一处,保存了先后次序,是古代诗集附录原作、和作的惯例。

其七,似不阙而实阙。比如《明文海》、《四照堂文集》卷八收录王猷定《汤琵琶传》,葛云波先生谈到审读此篇时,对于文中末尾的“人争贱之”非常不解:如此优秀的人为什么人争贱之呢?后来查核他本,才注意到康熙二十三年序刻本《四照堂集》卷四以及《虞初新志》收录此篇,中间多出“耳目聋瞽,鼻漏,人不可迩。召之者隔以屏障,听其声而已”数句,正是后来普通人“争贱之”的原因。《汤琵琶传》存在原稿和删改本两种,删改者应该是同情汤琵琶,不忍看到其丑陋不堪的的惨状,故而删去数句。整理时,当补入此数句,方可使文脉浑然。因此,古籍整理不仅要冷静地处理材料,也需要以情体贴,讲究情感逻辑。同时提醒大家重视别集,同时尽可能寻找早期的版本。

葛云波先生通过七种需要警惕的阙文类型,归纳其中蕴含的启示,倡导大家激活探索性思维(治学心态)、激发批判性思维(学人气质)、建构整体性思维(宏阔视野)、建设互联性思维(研学方法)、葆有实践性思维(提升途径),切实不断提升古籍整理与研究的能力。

讲座最后,葛云波先生引用孔子“毋意、毋必、毋固、毋我”,总结古籍校勘的精神,认为古籍整理的过程,是充满艰难、危险、兴奋、幸福的历程,古籍整理是一种浸润式的阅读,是与古籍深度精神交流的通途,是一种磨练耐性、韧劲、细致,从而变得精湛、迈进专业的精神家园,希望大家在古籍整理中做到“尽精微”而“致广大”。

随后,葛云波先生与贺伟、王勇、简东等教师进行了互动交流,提供了许多宝贵的学术启发。

本讲座系郑州大学文学院河南省非物质文化遗产研究中心“濠梁讲坛”第十二讲,由中国古典文献学教研室协办。今后本方向将继续邀请各领域专家学者到校,进行学术交流。

供稿:韩谱 赵顺红 梁帅

上一条:我院罗家湘副院长等赴濮阳南乐参加癸卯年“谷雨祭仓颉”大典和仓颉文化研讨会

下一条:厦门大学朱双一教授应邀为我院师生开展学术讲座