学术动态

发布时间: 2024-11-19

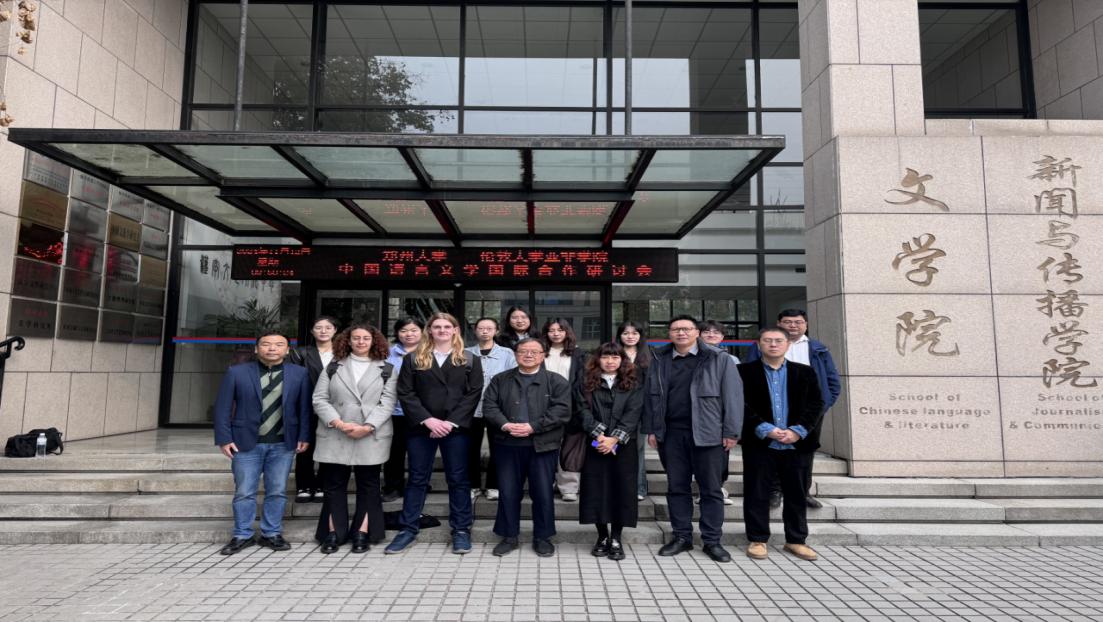

郑州大学文学院于11月12日至13日举办“郑州大学—伦敦大学亚非学院中国语言文学国际合作研讨会”系列活动。此次活动由郑州大学国际交流合作处和郑州大学文学院共同主办,比较文学与世界文学教研室和国际中文教育教研室承办。应郑州大学文学院梅启波教授的邀请,伦敦大学亚非学院宋连谊教授及其教学团队,包括Ava Reverell和Melania El Khayat老师,以及哈尔滨师范大学的张弛老师团队,与郑州大学文学院的师生共同参与了这场学术盛宴。

此次研讨会围绕五大主题展开,即“传统文化英译的若干问题探讨”“文学艺术在对外传播中的思考”“中外学生语言与文化交流:互助互学,互利双赢的模式探讨”“郑州大学文学院学生赴亚非学院留学、研究生‘2+1’联合培养项目”以及“亚非学院在郑州大学文学院设立学生实习交流基地”。

11月12日上午,一场聚焦“传统文化英译的若干问题”研讨活动热烈展开。在文学院副院长张力的主持下,宋连谊教授以中国传统四字成语为切入点,深刻剖析了智能翻译软件在翻译过程中的僵硬性和歪曲性。他通过实例指出,智能翻译往往难以捕捉到成语背后深厚的文化内涵和语境意义,导致翻译结果虽字面意思相近,却失去了成语原有的韵味和意境。为了更直观地展示正确的翻译方式,Ava Reverell老师随后上台,向同学们展示了地道且准确的成语翻译,并通过人力翻译与机器翻译的比较,强调了翻译准确性的重要性。

紧接着,哈尔滨师范大学的张弛老师及其四位学生带来了她们关于双语国学教材研发项目的调研成果。他们通过详实的问卷调查,分析了成语作为双语国学教材核心部分的可行性和必要性。张弛老师指出,成语是中华文化的瑰宝,具有丰富的历史背景和文化内涵,通过成语的学习,可以帮助学生更好地了解中国传统文化。同时,他们也探讨了成语在翻译过程中可能遇到的一些问题,如文化差异、语境理解等,并提出了相应的解决方案。

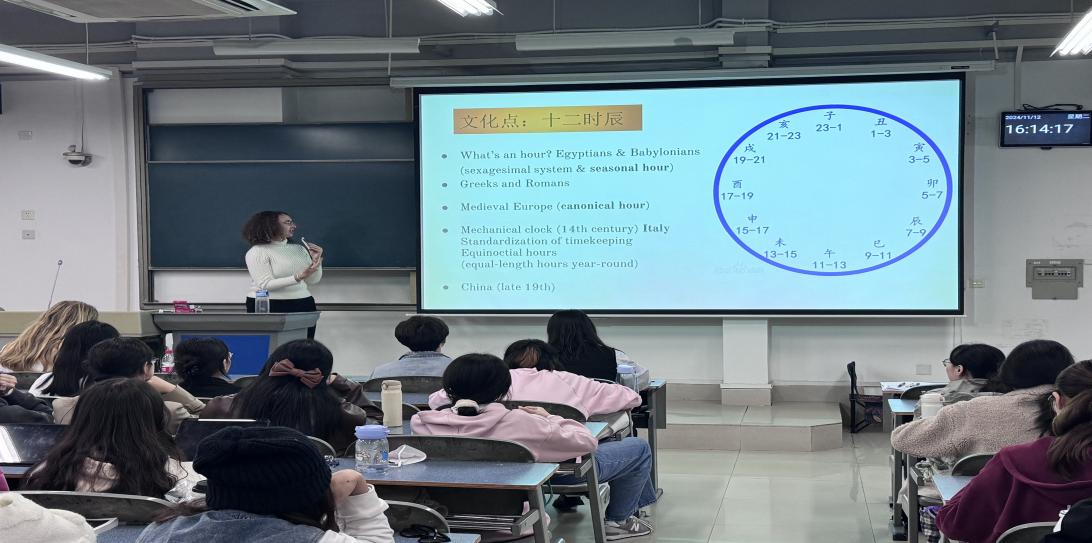

11月12日下午,在由文学院张力副院长主持的“文学艺术在对外传播中的思考”的学术活动当中,宋连谊教师团队中的Melania El Khayat老师通过借助中国著名作者刘心武先生的小说《钟鼓楼》一些片段、传统十二时辰、对原始迷信的态度、迷信和吉祥信、古今婚俗等,向同学们介绍了文学与艺术的对外传播和推介是如何进行的,引导大家通过真实案例对文化和艺术的对外传播作一些思考。

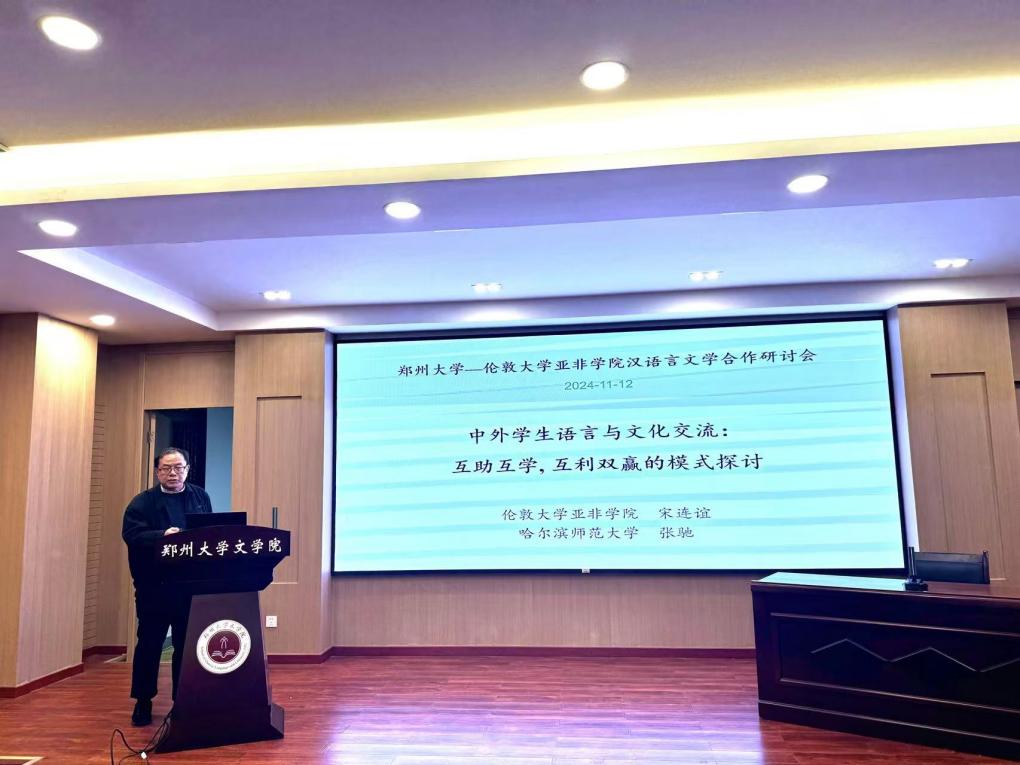

11月12日晚上,一场聚焦“中外学生语言与文化交流”的学术活动在文学院203报告厅如期开展。在梅启波教授的主持下,宋教授通过日内瓦大学与湖北大学、伦敦大学亚非学院与北京师范大学的合作实例,阐述了中外学生交流的价值。他强调,跨文化讨论能拓宽学生视野,促进相互理解,同时指出学生在向外国同学介绍传播文化时也能加深自身对中国文化的理解。此外,他还提到了在线辅导课等新型交流方式,为中外学生提供了便捷的交流平台。

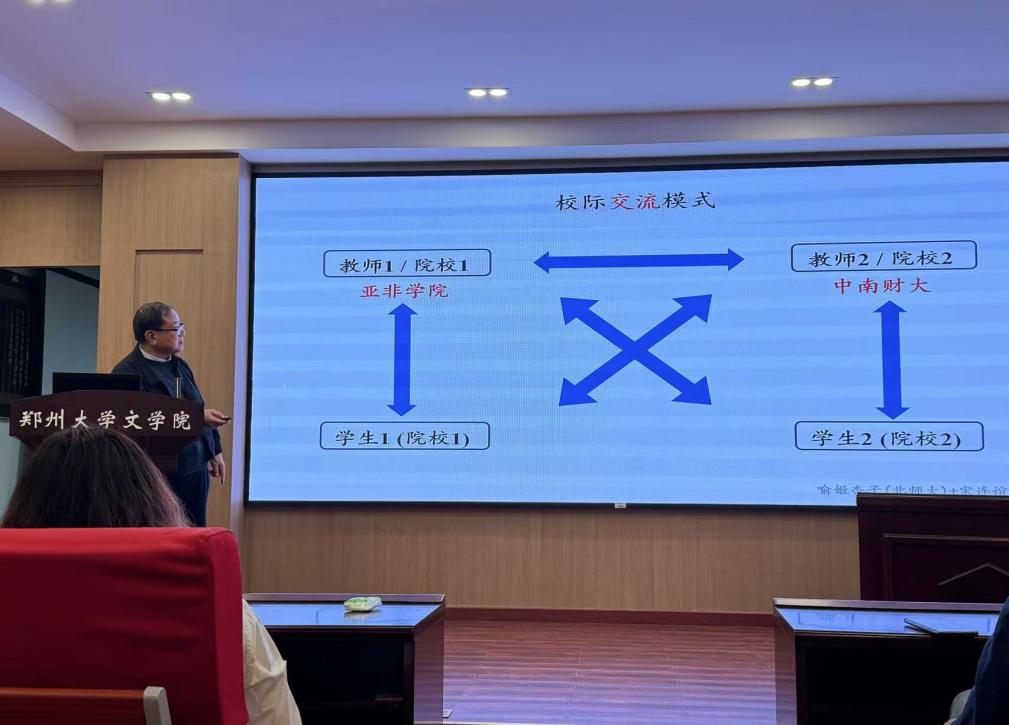

11月12日晚上,郑州大学文学院开展关于学生赴亚非学院留学及研究生“2+1”联合培养项目的研讨会。在梅启波教授的主持下,宋联谊教授详细探讨了中西院校在本科、硕士和博士阶段的联合与交叉培养的不同模式。他强调,中西院校的合作是一个逐渐深入的过程,涵盖了教师之间、教师与学生之间以及学生与学生之间的多维度合作。同时,他还指出,不同院校之间的合作模式具有多样性,包括正式的、半正式的、非正式的以及复合式等多种类型。基于这些合作模式,宋联谊教授对多模态校际交流的构想与实践进行了全面阐述。

11月13日下午,在由文学院副院长张力主持的“亚非学院在郑州大学文学院设立学生实习交流基地研讨会”中,宋联谊教授列举了目前中华文化在国际上传播与教学中所遇到的困难主要有学习教材的选用、汉语意义的确切表达、汉字的书写等。继而,宋教授在研讨会中指出了建立学生实习交流基地的必要性。

文学院副院长张力对这些问题进行了积极回应,并指出中外学生实习交流基地的建立对中国文化的对外传播起着推动作用,对不同文明的对话交流具有积极意义。

本次学术活动的成功举办,不仅彰显了郑州大学文学院在教学领域接轨国际的坚定决心,而且预示着未来学院将与更多国际顶尖学府深化交流与合作的美好愿景。活动基于两校在多领域成功开展的学术合作项目,创新性地推出了别开生面的课堂实践活动,为跨国、跨校的国际项目合作奠定了坚实的基础。此外,双方还就“研究生‘2+1’培养项目”“设立伦敦大学亚非学院在郑州大学的实习交流基地”达成了初步共识,并规划了一系列创新融合的夏令营、冬令营等教育项目。这些举措不仅丰富了学术交流的形式,还为两校未来在强化国际学术合作、共同培养高素质人才方面开辟了新的道路,奠定了坚实的基础。

上一条:河南师范大学李雪山教授应邀为文学院师生作学术讲座

下一条:新加坡南洋理工大学中文系崔峰教授应邀为文学院师生开展学术讲座