我院团队揭示“呕吐毒素”引起造血损伤的机制,为逆转中毒后骨髓红细胞生成衰竭提供有效治疗靶点

发布时间:2025-09-09

浏览:

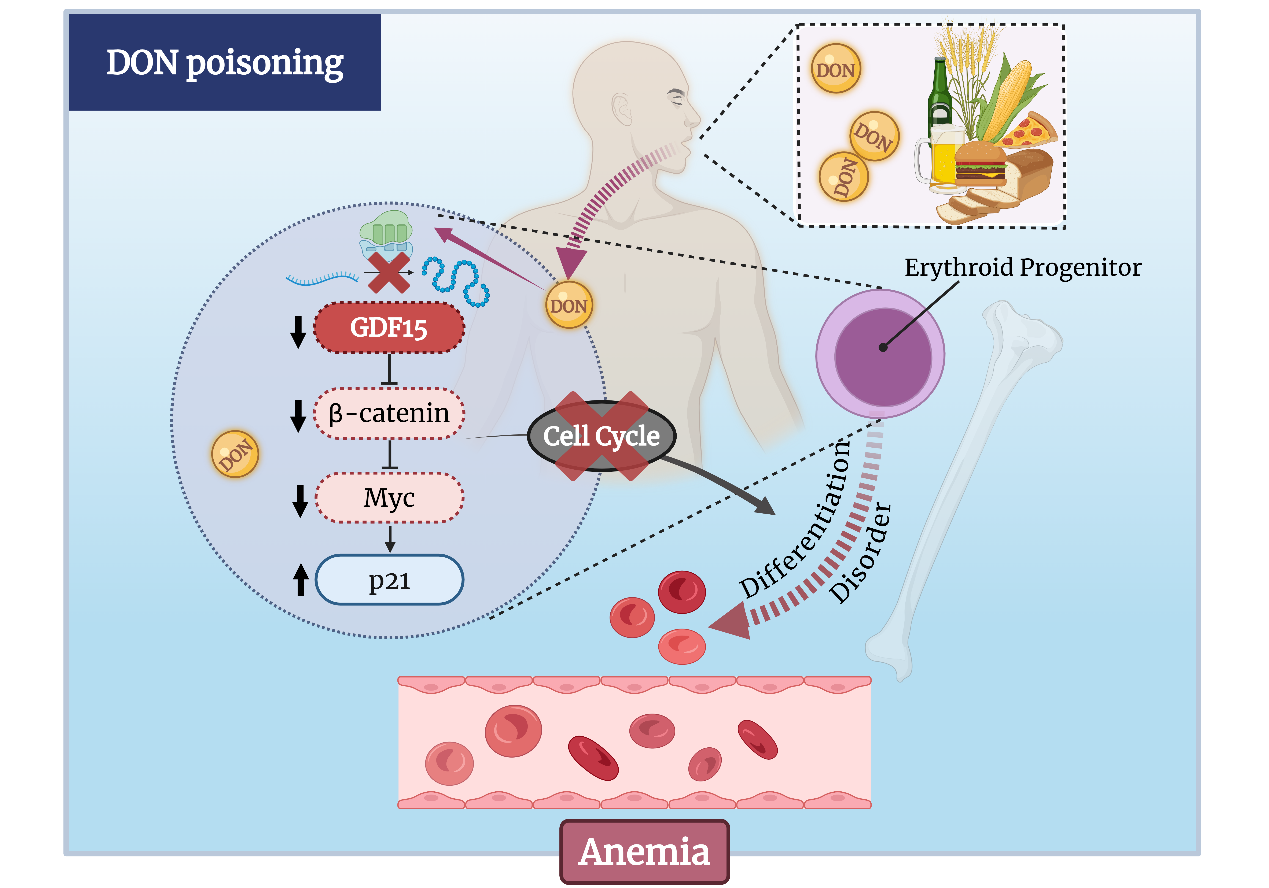

脱氧雪腐镰刀菌烯醇(Deoxynivalenol,DON)俗称“呕吐毒素”,是一种在谷物粮食中广泛分布的单端孢霉毒素,由于其独特的分子结构,在作物生长、收割和加工过程中表现稳定的化学性质。DON污染全球食品供应,有极强的血液毒性,对人畜都构成重大健康风险。尽管在不同物种中DON诱发贫血的案例多有报道,但迄今具体分子机制仍不明,且尚无中毒后所致造血损伤的靶向治疗措施。

2025年9月3日,郑州大学生命科学学院张世杰团队在Advanced Science发表题为GDF15 Ameliorates Deoxynivalenol-Induced Anemia by Resolving Ribosomal Stress–Mediated Erythropoietic Arrest的研究性论文。该研究通过整合小鼠模型、人类原代细胞培养体系和多组学分析,系统性阐明了DON的红细胞毒性作用机制:通过引发核糖体应激,扰乱细胞内GDF15–β-catenin–Myc–p21轴的翻译水平,在此基础上介导细胞发生G1/S期细胞周期阻滞,最终导致造血稳态被破坏、红系定向发育与分化过程受阻,进而损害红细胞生成。这一研究成果不仅明确揭示了 DON 诱发贫血的分子机制,填补了相关领域的认知空白;另一方面,也为真菌毒素中毒患者的临床治疗提供了潜在的有效策略,为后续针对性干预方案的开发奠定了理论基础。

郑州大学生命科学学院的李妍博士和贾培君博士为论文的共同第一作者。张世杰为论文的通讯作者。同时,本研究也得到了纽约血液中心安秀丽教授的指导和支持。郑州大学生命科学学院的张晶鑫副教授和张欢副研究员在本研究中也提供了重要帮助。

上一条:我院团队发现细菌生物膜调控新机制