阅读文献

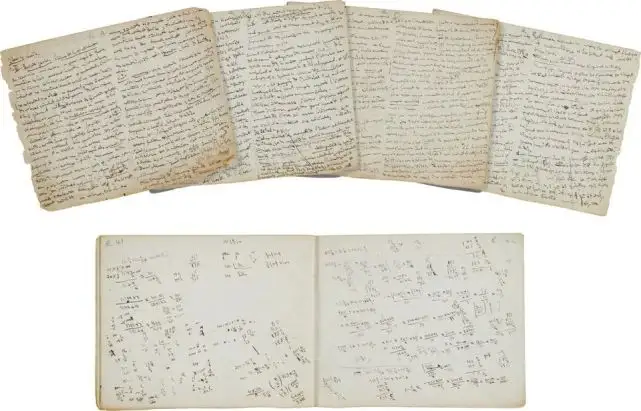

《布鲁塞尔笔记》

文献简介

马克思旅居布鲁塞尔时期研究经济学的笔记马克思早期政治经济学研究四个阶段中第二阶段的重要著作。全文收人《马克思恩格斯全集》历史考证版(MEGA2)第四部分第3卷。

自1844年起,马克思开始进行经济学研究、在巴黎时期的研究形成了《巴黎笔记》和《1844年经济学哲学手稿》。1845年2月3日,被巴黎当局驱逐的马克思迁往比利时布鲁塞尔。此时,他已与德国出版商签订出版合同,准备出版两卷本《政治和政治经济学批判》。到达布鲁塞尔之后,他再次全身心投人经济学的系统研究,先后对布阿吉尔贝尔、李斯特等数十位经济学家的著作做了摘录和评析,形成《布鲁塞尔笔记》。

《布鲁塞尔笔记》共有6个笔记本,主要包括1845年2月的三册前期摘录、5-7月的四册后期摘录。前期摘录的主要内容包括:政治经济学中关于贫困问题的论著,揭露资本主义工人阶级的贫困、了解人民贫困的主旨,发现贫困在每一个具体社会时期的异质性,揭示资产阶级与无产阶级对待贫困的不同态度。后期摘录笔记中最有理论价值的核心内容是物质生产和生产力,其中思想相比《评李斯特》前进了一大步。其主要内容有:第一,批判布阿吉尔贝尔的“公正价值”观点,走向劳动价值论。马克思将布阿吉尔贝尔混淆价值实现条件和价值决定因素的“公正价值”称为“观念的、经院哲学的价值”,在经济学的层面上彻底地走向了劳动价值论。第二,从经济学视域本身寻找历史内在张力,探索资本主义社会发展动力。马克思批判布阿吉尔贝尔、萨伊关于资本主义生产并非必然过剩的观点,指出在资本主义生产中劳动者被剥夺了劳动成果的享受权利,形成了劳动和生产的对立,这已经非常接近于发现资本主义社会的生产力和生产关系之间的矛盾了。第三,明确指出解放市民社会的理论来自于市民社会本身。马克思批评了布阿吉尔贝尔把市民社会的自然进程理解为人间至高无上秩序的基础,指出资本主义社会中生产过剩的根源恰恰是在私有财产异化前提条件下不按人的方式进行社会生产,并提出“市民生活就必须被解放”认为只有建立起超越市民社会的思想基础才能正确把握市民社会的内在矛盾,回答了“劳动”能否走向市民社会解放的问题。第四,形成在哲学话语体系中用来表达经济学研究成果的“实践”概念。马克思超越布阿吉尔贝尔、李斯特的两种理论方法,把辩证法注人“实践”概念之中,使其具有了体现唯物辩证法根本特性的丰富内涵,从而使自己与费尔巴哈主义者、资产阶级古典经济学者区别开来。第五,提出“生产力”概念,进而取代“异化”成为说明历史和现实的关键概念。马克思在政治经济学研究中的“生产力”概念对“异化”概念的替代,为《德意志意识形态》彻底变革生产力概念、构建唯物史观提供了理论资源和经验材料。

《布鲁塞尔笔记》是马克思在 1848 年革命前后研究经济学的重要成果。通过这一时期的研究,马克思较为全面深人地了解、吸收了当时一些重要的经济学理论,促进了经济学与哲学的沟通与融合,成为经济学视域中哲学革命的真正完成者。对以实践为代表的一系列观点的深入研究与阐释,直接推动他创立科学的世界观和科学社会主义理论。

一审一校丨胡树飞

二审二校丨高 昂

三审三校丨薛安国

核 发丨胡树飞