朱阳的红色传承——初心如炬

时光奔涌向前,但信仰的力量永不褪色。当我们走进朱阳这片承载着红色记忆的土地,90年前的烽火岁月虽已远去,但革命先辈用鲜血和信念铸就的精神丰碑,依然屹立在历史的长河中。这里的每一座山峦,都回荡着信仰的誓言;每一条溪流,都流淌着红色的记忆。今天,郑州大学马克思主义学院赤土青痕实践队站在新的起点,接过信仰的火炬,让革命精神在传承中生生不息,在新时代的征程中绽放出更加耀眼的光芒!

团队成员

杨晓雨、王晓琳、王硕、葛孟丽

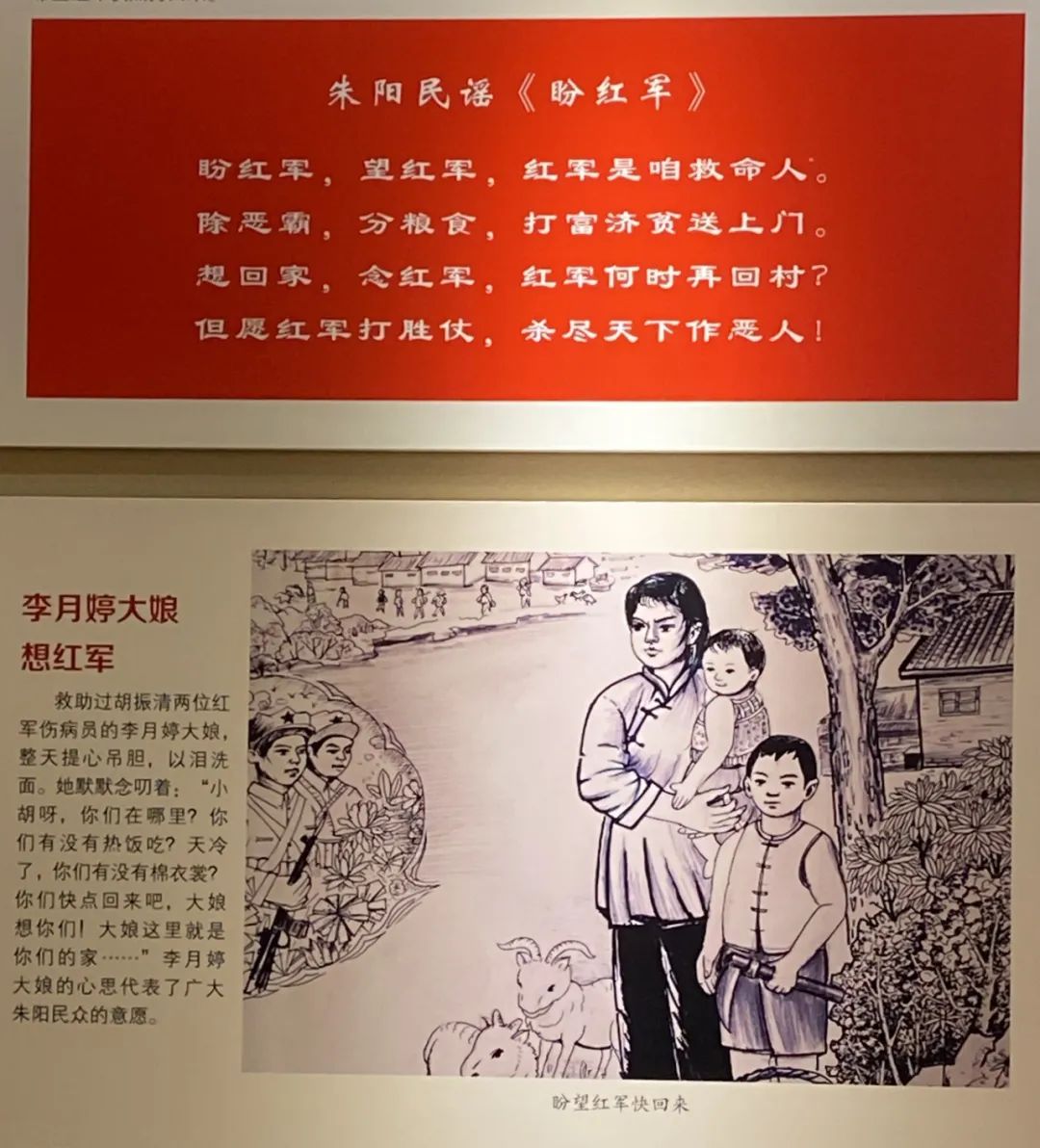

朱阳民谣《盼红军》

一、朱阳红色传承养伤洞里的信仰与传承

红军养伤洞是朱阳作为红色老区的有力证据。在中共党史出版社出版的《红色铁流》中,有着明确的证据。村民不仅掩护过红军,还掩护过中原解放军,在这里,解放军战士曾选择用手榴弹结束了自己的生命,展现出革命者宁死不屈的坚定信仰。红军养伤洞主要是一个窑洞构成,在窑洞后方有一个地下洞,保安团一来,村民们就把红军藏在地下洞中,当国民党保安团发现村民刘永福、李月婷掩护解放军后,便将他们残忍杀害。养伤洞不仅是红军的庇护所,更是军民团结、生死与共的象征,它见证了“人民是历史的创造者”这一真理,它承载了革命者与人民群众共同的信仰——为了民族解放和人民幸福,甘愿付出一切。

红军养伤洞遗址

解放军战士的牺牲精神提醒着我们——信仰是支撑个人与民族前行的力量,当代青年更应坚定理想信念,在新时代的道路上勇担使命。村民的无私奉献彰显了人民力量的伟大,当代青年更应始终牢记“人民至上”,在服务人民中实现人生价值。

队员们同朱阳镇革命老区办原主任在红军养伤洞前合影

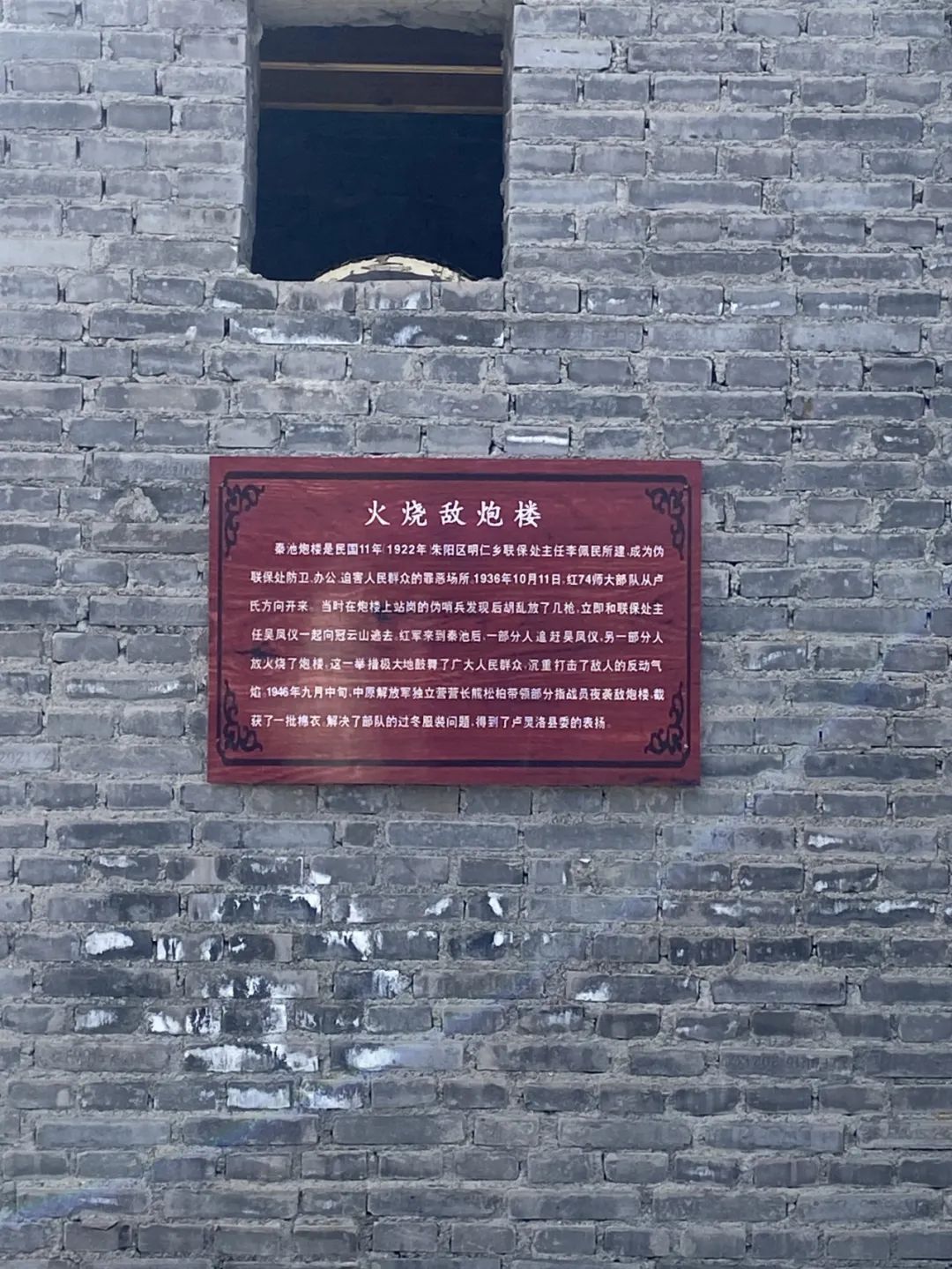

二、朱阳红色传承火烧敌炮楼——信仰与坚守丰碑

红军火烧敌炮楼,是朱阳红色历史中一座不朽的丰碑。这里曾见证了红军战士在极端困境中的无畏与智慧,他们以坚定的信仰为盾,以革命的理想为矛,用一把火点燃了胜利的希望。炮楼的残垣断壁,不仅是历史的见证,更是信仰的象征。它告诉我们,信仰是革命者心中永不熄灭的火焰,是支撑他们前行的力量源泉。

站在这片土地上,实践队员仿佛能听到炮楼中回荡的呐喊声,感受到那份为信仰而战的炽热情怀。作为新时代的传承者,他们肩负着将这份信仰与精神传递下去的责任。无论是面对挑战还是追求梦想,红军火烧地炮楼的故事都在提醒青年:信仰如炬,照亮前路;传承如根,深植于心。当以这座炮楼为起点,将红色信仰融入血脉,在新时代的征程中续写辉煌!

炮楼遗址在朱阳镇的山岭间,残存的敌炮楼遗址静静矗立。1935年秋,红二十五军在这里点燃了革命的烈火,火光中,是红军战士无畏的身影,他们用血肉之躯,撕开了敌人封锁的铁网;灰烬里,是信仰的种子,它们在这片土地上生根发芽,长成了今天的参天大树。这座炮楼遗址,不仅是历史的见证,更是信仰的丰碑。如今,站在遗址前,实践队员仿佛能听见当年的呐喊:"为有牺牲多壮志,敢教日月换新天!"这声音穿越时空,在新时代青年的心中回响——我们,就是信仰的接力者;我们,就是精神的传承人。"当年的烈火,烧毁了敌人的炮楼;今天的我们,要用信仰之火,照亮民族复兴的征程。"

三、朱阳红色传承鄂豫陕党政军机关旧址——信仰灯塔

红军鄂豫陕四分区党政机关旧址,是革命历史的见证,更是信仰与传承的象征。在这里,革命先辈们以坚定的信念和无私的奉献,书写了波澜壮阔的斗争篇章。旧址的一砖一瓦,仿佛都在诉说着那段艰苦卓绝的岁月,传递着不屈不挠的革命精神。

信仰,是支撑他们前行的力量;传承,是我们对历史的致敬与责任。今天,站在这片红色土地上,实践队员不仅缅怀先烈,更要将他们的信仰之火代代相传。无论是乡村振兴、文化振兴,还是社会进步,这座旧址都提醒我们:红色精神是永恒的灯塔,指引我们在新时代的征程中不忘初心,砥砺前行。让我们以红军鄂豫陕四分区党政机关旧址为起点,将信仰与传承融入血脉,在新时代书写属于我们的红色篇章!

鄂豫陕党政军机关旧址

在朱阳镇的青山绿水间,红军鄂豫陕四分区党政机关旧址静静伫立。1935年,这里曾是革命的指挥中枢——简陋的土墙内,运筹帷幄的决策从这里发出,为鄂豫陕革命根据地指明了前进的方向;斑驳的木桌上,油灯下的文件字迹依然清晰,记录着共产党人为人民谋幸福的初心。这座旧址,不仅是历史的见证,更是信仰的坐标。它告诉我们:信仰的力量,可以让最简陋的土屋变成最坚固的堡垒;传承的责任,需要我们守护这永不褪色的精神灯塔。如今,站在这片土地上,我们仿佛能看见当年的身影:他们用坚定的信念,在黑暗中点亮希望;他们用无私的奉献,为后人铺就了光明的道路。我们,就是信仰的接力者;我们,就是精神的传承人!"当年的土墙,承载着民族的希望;今天的我们,要用信仰之砖,筑起民族复兴的大厦!"

队员们在旧址前合影

(内容来源于:赤土青痕)

一审一校丨胡树飞

二审二校丨高 昂

三审三校丨薛安国

核 发丨胡树飞