为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,落实习近平总书记重要指示和全国宣传思想文化工作会议精神,用社会主义核心价值观铸魂育人,引导广大青少年学生在学思践悟中坚定理想信念、在奋发有为中践行初心使命,以实际行动积极投身新时代、奋进新征程,省委教育工委、省教育厅在2025年寒假期间开展“青力青为 豫见未来”主题思政教育实践活动。

发现科技力量、感受时代变迁

畅想家乡未来、书写青春篇章

河南学子在寒假期间

积极参与活动

围绕“了解掌握新技术”

“推介家乡美食美景”“打卡家乡地标建筑”

“本土优秀传统文化”等主题

在新浪微博平台

参与#青力青为豫见未来#话题讨论

书写自己的实践故事

下面,一起跟随郑州大学马克思主义学院

学子的脚步

探寻传统戏曲的时代新生之路

开启一场传统戏曲的溯源与破壁之旅

从豫剧发源地河南到梆子戏“兄弟”秦腔的故乡陕西,从专业剧院到田间地头,一支由郑州大学马克思主义学院“00后”大学生组成的“九曲梆响”团队历时八个月,跨越两省十一地,以“豫剧传承创新”为核心主线,展开了一场传统戏曲的溯源与破壁之旅。通过观摩、对话、实践、创编,这群青年人将豫剧的传承使命书写在社区舞台、博物馆展厅与乡村文化大舞台上,更在秦腔艺术的对照中探寻传统戏曲的时代新生之路。

一、溯源·豫剧根脉:从乡土戏台到专业殿堂

早在2024年7月,团队就以黄河沿岸为主线,开展线下实践,探寻沿黄乡村依托黄河文化融合发展模式及路径,先后前往焦作市武陟县御坝村、洛阳市孟津区堡子村、郑州市金水区马渡村,在不断探索中被豫剧的独特魅力深深吸引,并发现其受众老龄化、青年人才匮乏等现存问题,团队成员决心改变现状,为中华民族的文化瑰宝重焕光彩贡献自己的青春力量。

经过充足的前期调研与准备,2024年11月26日,九曲梆响团队首站走进新郑市辛店镇蓝天新城社区,河南豫剧一团在此上演经典剧目《穆桂英挂帅》。露天戏台下,满头银发的戏迷轻声哼唱,稚童模仿着台上的枪花招式。队员王子怡在实践日志中写道:“当‘辕门外三声炮’的唱词与蝉鸣声交织,我突然明白,豫剧的魂就在这市井烟火里。”

团队成员于蓝天新城社区观看河南豫剧院一团演出

王子怡 供图

团队成员与穆桂英扮演者薛娟老师合影

李苗雨 供图

2024年12月20日,团队前往河南戏曲声音博物馆,队员参观其丰富多样的文物与资料,感受历代戏曲艺人的心血与智慧,古老的戏曲剧本、精美的戏服道具、珍贵的戏曲唱片,以及传统的录音设备都诉说着河南戏曲的辉煌与繁荣。队员们借助“声纹图谱”技术,对比分析常香玉、马金凤等不同流派的《花木兰》唱段。“科技解码让传统艺术的精微之美可视化,这是数字时代赋予我们的传承密码。”队员许佳音在归校途中分享道。

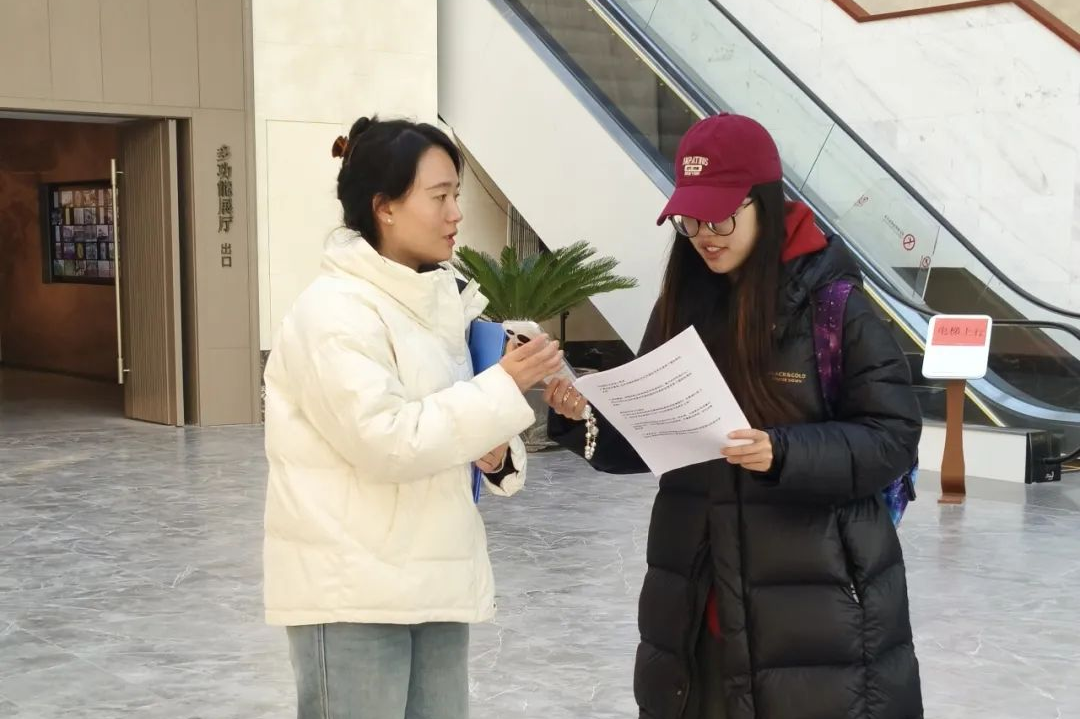

团队成员许佳音与馆内工作人员进行交流

李丹丹 供图

团队成员于河南戏曲声音博物馆内合影

宋怡甜 供图

二、问道·秦腔启示:他山之石攻豫剧之玉

为探寻跨剧种传承经验,2025年1月11日,团队专程赴陕西展开“豫剧寻亲计划”。陕西第一站,团队前往陕西省戏曲研究院观看秦腔《卧虎令》,秦腔演员演示的“吼唱”技法令队员震撼:“秦腔用极致爆发力演绎悲壮,豫剧以婉转叙事见长,这种差异恰是地方文化的生动注脚。”

团队成员与陕西戏曲研究院机关党委书记潘增耀老师合影

宋怡甜 供图

团队成员于陕西省戏曲研究院门口合影

宋怡甜 供图

1月12日,团队首先到达易俗社文化街区,观看秦腔演员文化惠民演出,感悟秦腔艺术“飞入寻常百姓家”。随后,队员来到中国秦腔艺术博物馆,通过一件件珍贵的文物感悟秦腔的诞生、发展、兴盛与传播。最后,队员来到易俗社百年博物馆,馆内通过十个展厅展现了易俗社的发展历史、社会影响力,以及秦腔的艺术成就,让队员深刻感受到了秦腔艺术的独特魅力与乡土文化的顽强生命力。

团队成员于中国秦腔艺术博物馆合影

宋怡甜 供图

团队成员参观中国秦腔艺术博物馆

宋怡甜 供图

团队成员在易俗社章程前合影

宋怡甜 供图

中国秦腔艺术博物馆内的“非遗活化实验室”启发了团队灵感:通过3D打印复刻的明清戏服、AR技术重现的古代戏台,让传统以可触可感的方式走近年轻人。“秦腔的数字化保护体系值得我们借鉴,豫剧也需要构建自己的‘文化基因库’。”“秦腔的‘破圈’经验证明,守正创新不是消解传统,而是用时代语言重述文化DNA。”团队成员在讨论会中感慨。

三、破壁·青春创演:让豫剧活在当下

2月4日,团队跟随河南豫剧院青年团来到新郑市阳光花园社区,观看《对花枪》和《穆桂英大破天门阵》演出,铿锵的板胡声穿透寒风,须生悲怆的唱腔与冬阳交织,台下银发老者闭目击节,稚童模仿水袖翩跹,时空在此刻折叠成跨越代际的共鸣。

一位老戏迷感慨:“二十年前送戏下乡要挨家动员,如今戏台未搭人就坐满!”豫剧不再是橱窗里的文物,而是流淌在社区血液中的文化基因。

团队成员与郭青峰老师合照

李苗雨 供图

团队成员采访杜永真老师

宋怡甜 供图

两赴戏曲“网红村”——漯河市黑龙潭镇老应村的经历尤为深刻。团队先后观摩河南豫剧院青年团《五世请缨》、三团《刘胡兰》的演出。81岁的村民应大爷展示1958年的手抄戏本时感慨:“现在的娃娃们唱戏用平板电脑记词,但眼神里的热乎劲儿和当年一个样!”实践队成员深受启发,当即记录下这些建议,并计划将其纳入后续的传播策划中。临别时,河南省大象新闻戏曲栏目的记者对实践队进行采访。团队老师接受采访:“我们要做的就是以我们青年人的力量,以大学生的力量去传承豫剧、创新豫剧,让豫剧中寄托的乡情传到更遥远的地方。”队员许佳音表示:“我们将以调研为基础,搭建高校与戏曲院团的桥梁,让更多年轻人听见梆子声里的中国故事。”

演出开始前现场座无虚席实景

李苗雨 供图

四、扎根·乡土情怀:在泥土中生长的新派传承

“作为青年人,我深知传承、传播、创新豫剧的重要性。这些实践不仅让我领略了豫剧的风采,更激发了我对乡土文化的热爱与自豪。豫剧不仅是艺术的瑰宝,更是连接过去与未来的桥梁,承载着无数人的乡土情怀。”队员马梅在实践后感慨道。

“未来,我们将以更加饱满的热情投入到豫剧的传承与创新中,通过不断学习与实践,为豫剧的发展贡献自己的力量。同时,我们也将积极传播豫剧文化,让更多的人了解并爱上这门传统艺术,共同守护这份宝贵的文化遗产。”队长李苗雨在实践日志中提到。

项目指导老师评价:“他们用青春视角发现了豫剧的双重价值——既是需要敬畏的文化瑰宝,更是可以共创的生活美学。”

团队成员于河南省漯河市老应村观看演出合影

李苗雨 供图

豫剧的魂不应在展柜里沉睡,应在每一次街头巷尾的传唱、每一个青春灵感的迸发之中。未来,郑州大学马克思主义学院“九曲梆响”团队将继续溯流而上,用青春的脚步丈量这条文化长河的九省肌理,在秦砖汉瓦间聆听梆子戏的回响,于青砖灰瓦处触摸坠子戏的纹路,在毡房马头旁追寻二人台的辙痕。他们既是拾穗者,弯腰捡拾散落在黄土里的戏曲遗珠;亦是摆渡人,用新媒体之舟载渡传统艺术驶向新岸。且看“九曲梆响”实践队,一群年轻的寻音者,通过实践与探索,以当代青年的视角,解开黄河戏曲的基因锁链,在古老唱腔里听见未来的回音。

(内容来源于:“豫教思语”公众号)

一审一校丨胡树飞

二审二校丨高 昂

三审三校丨薛安国

核 发丨胡树飞