编者按:为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于青年工作的重要论述,郑州大学马克思主义学院与三门峡市陕州区大营镇联合共建了“党建+”博士生工作站,这是拓展理论与实践互促的创新之举,核心在于将理论研究之“深”与实践探索之“实”紧密结合,引导研究生运用马克思主义立场观点方法破解乡村振兴中的现实问题,“把论文写在祖国的大地上”,在实践中淬炼研究能力,以科研成果赋能乡村全面振兴。

当青春遇见中原红色热土,会碰撞出怎样的时代回响?2025年3月以来,学院选派20余名优秀硕博研究生赴三门峡市陕州区大营镇开展短期基层锻炼,通过校地合作机制响应省委以党建引领基层高效能治理的工作部署,在实践中探寻“五基四化”的创新举措。本专题将推出“党建+”博士生工作站的工作纪实系列报道,现推出第9期吴怡明:以锦绣之约,书写基层治理的大地实践。

“党建+”博士生工作站队员简介

吴怡明,马克思主义学院2024级马克思主义中国化专业硕士生。曾荣获河南省优秀团干部、优秀团员及各类院校活动优秀个人。

前言

基层强则国家强,基层安则天下安。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央站在巩固党的执政基础和维护国家政权安全的高度,提出要构建共建共治共享的城乡基层治理格局,激发基层活力,提升社区治理能力。

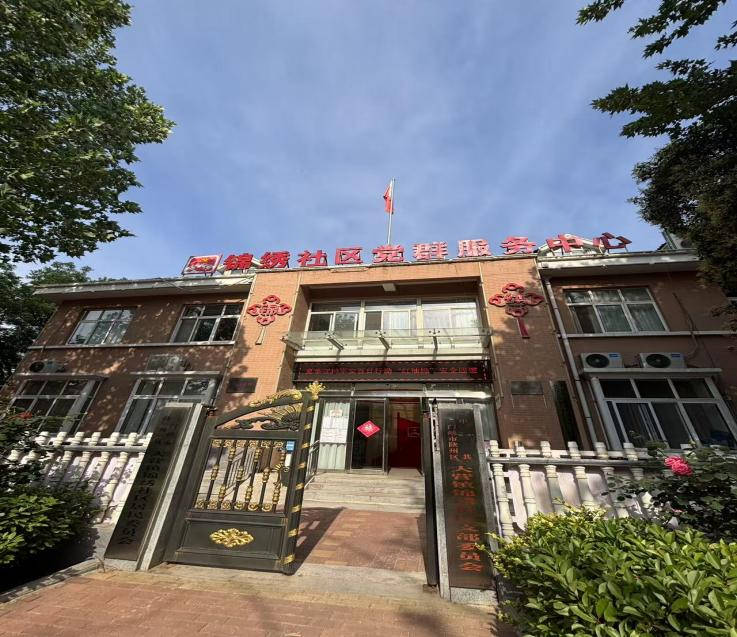

郑州大学“党建+”博士生工作站积极响应时代号召,与三门峡市陕州区大营镇开展联合共建,推动理论研究与基层治理实践深度融合,为破解社区治理难题注入智慧动能。作为工作站第五期实践队员,我们走进大营镇锦绣社区,开启为期七天的基层治理实践探索。期间,我们走访文化广场、议事公园与居民小区,深入观察“党建+”模式如何通过党建引领、多元协同与数字赋能,在这片土地上构建基层治理新格局。实践中,我们参与“甘棠议事会”协商流程,见证“城事观察员”通过“移动探头”网络主动发现治理盲区,体验“锦快办”小程序实现线上线下治理闭环,切实感受到“党建+”模式在激活多元治理主体、创新治理机制中的关键作用。这一过程既践行了工作站“把论文写在祖国大地上”的理念,也为探索新时代基层治理现代化路径积累了实践经验。

锦绣社区作为城市治理的“神经末梢”,始终践行“以人民为中心”的发展理念,通过机制创新、技术赋能、多元协同等方式,探索出一条具有示范价值的基层治理路径。

2012年至今,在大营镇锦绣社区党支部书记张菊样的带领下,社区环境由从前的垃圾遍地、道路坑洼不平、车棚私搭乱建,到现在的环境整洁、道路平整、路灯明亮。党建雕塑、大型文化墙绘、好人文化长廊、休闲游园随处可见,居民的生活质量明显上了一个新台阶。这些改变,让社区面貌焕然一新,也让居民真切看到了社区治理的决心与诚意。社区的工作人员也从曾经的进不了群众的家门,到如今进了门就被拉家常,嘘寒问暖半天出不来,真正被群众视为亲人,干群关系发生了根本性转变。

党建引领彰显治理优势

基层治理的现代化离不开强有力的党建引领。锦绣社区以党组织为核心,将“以人民为中心”的价值追求贯穿治理全过程,通过凝聚多元主体、创新协调机制,实现了从“单打独斗”到“协同共治”的转变,为基层治理注入了持久活力。

(一)以人民为中心的价值追求

基层是民主实践的最前沿,直接影响人民对全过程人民民主的感受与信任。锦绣社区在推动基层民主的过程中,始终坚持以人民为中心的发展思想、及时回应人民群众的诉求、有效改善人民群众的人居生活环境,不断探索并推进全过程人民民主实践。

(二)多元合力的治理主体

锦绣社区在治理过程中,通过整合党政主导力量、专业智力力量以及社会辅助力量,推进基层社会治理从单一主体向多元共治转变。通过“城事观察员”,将社会新就业群体吸纳为新生社区治理力量,充分发动新就业青年群体,发挥外卖骑手、快递员、网约车司机走街串巷的职业特性,主动发现治理盲区,高效打造“移动探头”网络,推动问题发现由“被动响应”转向“主动巡查”。

(三)高效协调的治理机制

在锦绣社区党支部的统筹引领下,社区积极整合多元社会资源,构建起协同高效的治理新格局。依托网格化管理体系,社区设立网格长,创新推行“六色户卡”制度,以精细化管理实现对辖区住户的全覆盖动态跟踪,每一张“六色户卡”都是一把精准的“治理钥匙”,通过科学分类标注不同家庭的特征,将居民需求、家庭情况等信息具象化,为社区治理筑牢数据根基。

模式创新赋能基层治理

基层治理是国家治理的基石。在国家治理体系和治理能力现代化进程中,基层作为治理架构的最末端,服务群众的最前沿,在国家治理全局中发挥着举足轻重的作用。随着经济社会转型、利益格局调整,基层社会矛盾纠纷逐渐呈现出多元化、复杂化、扩散化等特征,对基层治理体系的转型升级提出了更高要求。锦绣社区在学习贯彻新时代“枫桥经验”的基础上创新社区治理模式,书写了一篇锦绣答卷。

(一)“甘棠议事”解难题

“甘棠议事会”是为了提升社区议事协商效能,拓宽群众参与基层治理渠道所做的创新之举。通过组建议事平台、完善议事程序、规范议事内容、拓宽议事路径、推动结果落实等举措,促进社区化解矛盾、解决问题、汇聚民智、凝聚共识,切实做到“民事民提、民事民议、民事民决、民事民办”。通过“4+1+N”治理模式创新矛盾协调新图景:“4”即村(社区)书记、乡镇(街道)包村(社区)干部、网格员、“一村(格)一警”四类关键人员;“1”即一个“乡贤”组织;“N”即工青妇等群团组织以及新业态群体等社会补充力量。通过整合党政主导力量、专业智力力量及社会辅助力量,推进基层社会治理从单一主体向多元共治转变。

(二)“城事观察”优服务

除了通过协商的方式化解矛盾冲突,锦绣社区还构建了主动发现问题的“城事观察员”服务保障机制。在基层治理中,传统问题发现模式往往依赖居民来社区现场投诉或网格员巡查,存在滞后性和被动性。锦绣社区人口比较密集,邻里关系较其他社区比相对更复杂一些,存在治理盲区多、动态事务杂等问题,单靠社区工作人员难以实现全覆盖。为此,锦绣在“协商共治”基础上,创新推出“城事观察员”这一机制,充分发动新就业青年群体,发挥外卖骑手、快递员、网约车司机走街串巷的职业特性,主动发现治理盲区,高效打造“移动探头”网络,推动问题发现由“被动响应”转向“主动巡查”。

(三)“锦快办”中提效能

锦绣社区以数字化改革为牵引,创新推出“锦快办”小程序。上述提到的“甘棠议事会”“城事观察员”都将纳入这一小程序,实现“线上+线下”治理闭环,推动社区服务提质增效。当前,“锦快办”小程序已吸引了党员、业委会成员、物业人员、普通群众以及外卖小哥等新就业群体参与基层治理,打破了传统治理主体单一的局面,构建起多元共治的良好格局,充分激发社会活力,凝聚治理合力。可以说,“锦快办”小程序是锦绣社区推进基层智慧治理的有效探索,是以“小程序”撬动“大治理”的生动诠释,也为新时代社区高效能治理提供了锦绣样本。

共建共享解锁治理新密码

目前,锦绣社区已经通过“甘棠议事会”成功解决了多起民生纠纷问题。

2025年5月22日,锦绣社区通过“甘棠议事会”成功协调解决锦绣花园小区变压器更换费用分摊问题。事件源于2023年8月因持续极端高温天气导致变压器超负荷损毁,业委会为保障居民用电先行垫资完成设备更换,后因物业公司未履行应承担的费用分摊责任,引发居民集体拒缴物业费。经居民代表通过“锦快办”小程序提交诉求后,社区迅速组织业委会、物业公司、居民代表及楼栋长召开专题协调会。经充分协商,各方就费用分摊达成一致意见,该案例为社区完善民主协商机制提供了宝贵经验。

“城事观察员”帮助社区主动解决了多起民生问题。

2025年5月27日,“城事观察员”刘女士通过“锦快办”小程序反映劳动大厦地下车库入口雨棚严重漏水问题,并附现场照片佐证。社区接报后立即启动快速响应机制,组织社区工作人员、劳动局相关负责人及业委会成员召开现场协调会。经协商确定,由业委会负责雨棚维修及后续日常维护管理,成功消除安全隐患,有效化解业主与物业之间的矛盾。

“锦快办”小程序推出以来,就广受社区群众欢迎,在解决群众“急难愁盼”问题上取得了显著成果。

2025年5月3日,锦绣社区通过“锦快办”小程序妥善处理锦绣花园小区太阳能热水器坠落损毁车辆事件。因强风天气导致10号楼楼顶太阳能设备坠落砸毁8号楼业主车辆,社区通过“锦快办”小程序接报后,立即组织小区党支部、物业公司及业委会现场协调,经耐心调解,涉事双方达成互谅协议,纠纷得以圆满解决。

“锦绣实践”赋能基层治理新图景

在锦绣社区的基层治理探索中,“甘棠议事会”的协商民主机制、“城事观察员”的多元参与模式、“锦快办”小程序的数字技术应用,共同勾勒出新时代“枫桥经验”的创新实践样本。这些探索既立足解决群众急难愁盼,更形成了可复制的治理方法论,为打通基层治理“最后一公里”提供了鲜活范例。

(一)党建引领:筑牢基层治理的“主心骨”

实践充分证明,党组织是凝聚治理合力的核心引擎。在“甘棠议事会”运作中,社区党支部发挥枢纽作用,统筹网格长、党员代表、业委会、物业等多方力量,将分散的治理主体整合为协同作战的“共同体”。以变压器更换费用分摊等难题为例,正是通过党组织牵头协调,推动“民事民提、民议、民决、民办”的全流程落地,确保协商议事既有权威支撑又具执行效率。这印证了一个真理:唯有强化党组织在政治引领、资源整合、共识凝聚中的核心功能,才能为基层治理提供坚实组织保障,让多元力量在党的引领下形成治理合力。

(二)共建共治:激活多元协同的“生态圈”

基层治理的本质在于构建多元参与的良性互动格局。“甘棠议事会”搭建了规则清晰的共治平台——业委会提需求、居民小组集民意、网格长盯进度、物业抓落实、观察员督公正、共建单位作支撑,各主体在协同中各司其职;“城事观察员”机制则通过积分激励、荣誉表彰,将外卖骑手等新就业群体从“服务对象”转化为“治理伙伴”,催生出“社区青年议事会”等自治载体,真正实现社区治理人人有责、人人尽责的生态闭环。这揭示了现代社区治理的必由之路:打破单一行政主导模式,通过搭建参与平台、设计激励机制、畅通表达渠道,唤醒居民、社会组织等主体的主人翁意识,凝聚共建共治共享的强大合力。

(三)创新赋能:打造治理升级的“动力源”

突破常规的创新思维是激活治理活力的关键。“甘棠议事会”确立的“五议五不议”原则,为协商议事划定精准边界,避免低效空转;“4+1+N”难题化解模式,融合行政力量、乡贤资源与社会力量,为复杂问题提供制度化解决方案;“城事观察员”机制则创新性将新业态青年纳入治理体系,构建“流动哨兵—移动探头—青春合伙人”的进阶路径。这些实践表明:基层治理需打破路径依赖,以机制创新盘活资源、以模式创新拓展空间,方能持续释放治理内生动力。

(四)科技驱动:构建数字治理的“智慧链”

数字化转型是提升治理效能的核心杠杆。“锦快办”小程序并非简单工具叠加,而是通过数字技术重构治理流程,将“甘棠议事会”协商过程数字化留痕,打通“城事观察员”线索上报与居民“一键求助”通道,形成“扫码上报—4小时响应”的闭环处置机制;其“服务百宝箱”功能更实现政策精准推送、服务“一码通办”,大幅提升民生服务的便捷性。这印证了科技赋能的价值:拥抱数字化浪潮,推动治理流程再造、服务模式升级、数据壁垒破除,实现线上线下融合共治,是新时代提升治理响应速度与服务温度的必然选择。

结语

在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,锦绣社区以党建为引领,在基层治理的实践中绘就了一幅多元共治的生动画卷。从“甘棠议事会”的协商民主破解民生难题,到“城事观察员”的移动探头织密治理网络,再到“锦快办”小程序的数字赋能打通服务闭环,每一次创新都紧扣“以人民为中心”的核心,让治理效能渗透到社区的每个角落。这里的实践不仅是对新时代“枫桥经验”的鲜活诠释,更构建了“人人有责、人人尽责、人人享有”的治理共同体,为基层治理现代化提供了可复制、可推广的“锦绣样本”。

站在新的起点,锦绣社区将继续以机制创新激活治理活力,以科技赋能提升服务精度,在破解群众“急难愁盼”中持续书写基层治理的时代答卷。正如社区面貌从“垃圾遍地”到“处处皆景”的蜕变所昭示的:唯有将治理的根须深扎人民土壤,方能让基层治理的大树枝繁叶茂,托举起人民群众对美好生活的向往!

一审一校丨胡树飞

二审二校丨高 昂

三审三校丨薛安国

核 发丨胡树飞