“党建+”博士生工作站(第14期)丨肖雨欣:

高筑五基,阳光赋能——谱写党建引领效能治理新篇

编者按

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于青年工作的重要论述,郑州大学马克思主义学院与三门峡市陕州区大营镇联合共建了“党建+”博士生工作站,这是拓展理论与实践互促的创新之举,核心在于将理论研究之“深”与实践探索之“实”紧密结合,引导研究生运用马克思主义立场观点方法破解乡村振兴中的现实问题,“把论文写在祖国的大地上”,在实践中淬炼研究能力,以科研成果赋能乡村全面振兴。

当青春遇见中原红色热土,会碰撞出怎样的时代回响?2025年3月以来,学院选派20余名优秀硕博研究生赴三门峡市陕州区大营镇开展短期基层锻炼,通过校地合作机制响应省委以党建引领基层高效能治理的工作部署,在实践中探寻“五基四化”的创新举措。本专题将推出“党建+”博士生工作站的工作纪实系列报道,现推出第14期,肖雨欣:高筑五基,阳光赋能——谱写党建引领效能治理新篇。

“党建+”博士生工作站队员简介

肖雨欣,中共党员,硕士研究生学历,现任郑州大学马克思主义学院团委研究生会学生团委副书记。曾获郑州大学2025年度“优秀研究生共产党员”、郑州大学2024—2025学年“优秀团干部”、郑州大学2023-2024学年“三好研究生”等荣誉。作为新时代青年学子,始终以高标准严格要求自己,展现了当代研究生的责任担当与综合素质。

前言

2025年6月21日至22日,中国共产党河南省第十一届委员会第九次全体会议在郑州举行。全会强调,全省上下要深入学习领会习近平总书记在我省考察时的重要讲话,要突出党建引领基层高效能治理,扎扎实实加强社会治理,持续抓基层、强基础、固根本,加强基层党组织、基层治理队伍、基层治理机制、基层治理网格、基层治理平台建设,深入推进全面从严治党,以高质量发展和高效能治理奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章。

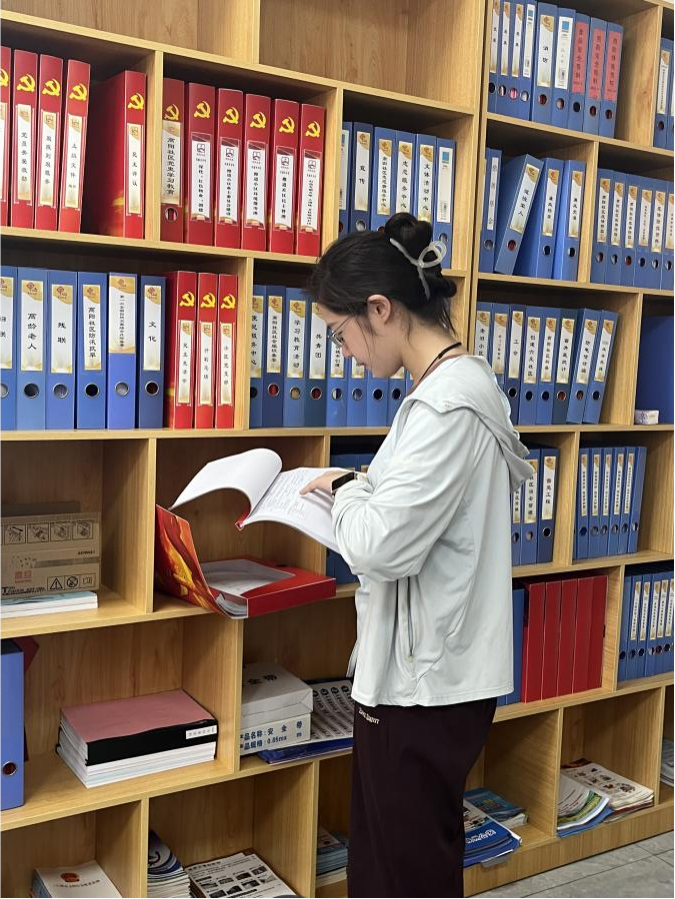

郑州大学马克思主义学院积极响应国家号召,与三门峡市陕州区大营镇联合共建“党建+”博士生工作站,致力于将马克思主义理论研究与基层党建引领乡村振兴全面发展深度融合,为破解乡村振兴中的现实问题贡献智慧和力量。作为工作站第七期队员,我们怀揣着对基层治理的热忱,以大营镇高阳社区为基点,开展基层锻炼实践调研。我们以脚步丈量土地,切实将理论知识转化为服务动能,增强推动高质量发展的信心决心,强化推动高效能治理的责任担当,扎扎实实“把论文写在田野大地上”。

习近平总书记指出:“基层强则国家强,基层安则天下安,必须抓好基层治理现代化这项基础性工作。”基层治理是国家治理的最末端、服务群众的最前沿,是国家治理体系的基石、基础和重心。高阳社区近两年以“党建+网格”为基础,聚焦志愿服务、平安治理、民生服务三大方向,形成“矛盾调解高效化、活动形式多元化、资源整合社会化”的社区治理模式。

第一篇章

党建铸魂强根基

网格筑基消难题

高阳社区坚持以高质量党建为引领,通过核心举措激活基层治理效能,用实践经验彰显“党建强则治理优”的辩证关系,为乡村振兴注入强劲动能。

一是实施“闪亮工程”,建强组织战斗堡垒。社区以“党组织亮旗帜、党员亮身份”为核心,以党员先锋作用释放组织战斗力,推行党员“亮身份、亮承诺、亮积分”三亮机制,搭建起“社区党支部—小区党支部—党员楼栋长—党员志愿者”的四级联动架构,让党组织末梢直达居民家门口。通过推行党员积分制管理,将参与环境整治、政策宣讲等志愿服务量化为积分,有效激发党员主动性。数据显示,该制度实施后党员参与社区事务频次提升30%,在老旧小区改造、防汛救灾等急难任务中,党员先锋队始终冲锋在前,形成“平时看得出来、关键时刻站得出来”的示范效应,使党组织真正成为凝聚民心的“主心骨”。

二是深化“红色物业”,打通服务末梢梗阻。针对以往物业与居民“两张皮”问题,社区推动党组织与物业企业“双向融合、交叉任职”,建立“居民诉求—支部协调—物业响应—结果反馈”闭环机制。党组织牵头制定《物业服务清单》,将垃圾分类、设施维修等多项服务纳入党员监督范畴,通过每月“居民评物业、支部评党员”双评议,在社区党组织的监督下,物业企业的服务更加透明化,通过社区公告栏、微信群等渠道,及时向居民反馈服务进展和问题处理情况。如今小区物业服务满意度从60%跃升至80%,曾经的“投诉焦点”变成“点赞亮点”,切实解决了群众反映强烈的“急难愁盼”,让物业服务成为党群连心的“暖心桥”。

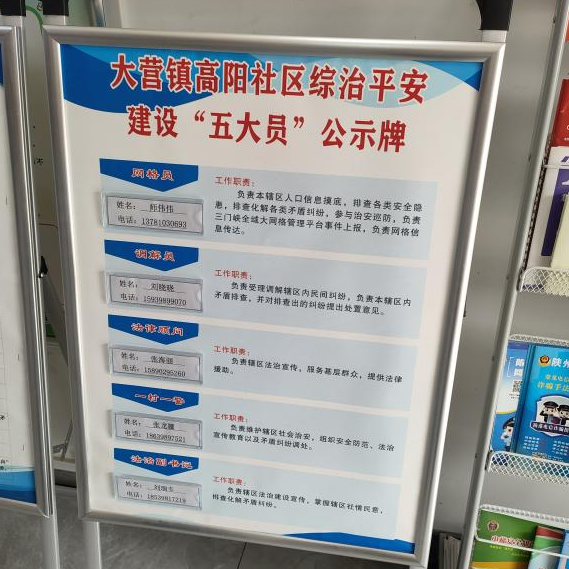

三是织密“网格体系”,激活矛盾预警神经。社区科学划分7个基础网格,选配130名网格员实现“一户一档、一人一格”全覆盖,构建起“日常巡查—信息上报—分级处置—回访销号”的全链条机制。网格员随身携带“民情记录本”,通过微信群实时上传发现的问题,2025年网格收集的纠纷线索占全年总量90%。社区深化综治平安建设“五大员”,即“网格员+调解员+法律顾问+一村一警+法治副书记”,将矛盾化解在萌芽状态,近三年纠纷调解成功率保持在98%以上。从太阳能坠落纠纷到车库漏水隐患,网格体系总能第一时间响应,成为社区平安稳定的“预警器”。

这种“组织筑基、服务聚力、网格兜底” 的治理模式,让我深刻体会到:党建引领不是抽象概念,而是通过一件件实事、一个个机制,转化为居民看得见、摸得着的获得感。

第二篇章

数字赋能提效能

平安聚力增和谐

在高阳社区的实践调研中,我深切感受到数字化手段为基层治理带来的深刻变革。社区以“数字赋能+平安建设”为主线,通过三项机制创新,实现治理效能与社区和谐度的双提升。

一是推广码上连民心,数字赋能精准响应。社区为每户居民生成专属“民情二维码”,涵盖家庭基本信息、诉求反馈、服务记录等功能模块。居民扫码即可提交物业维修、政策咨询等需求,后台自动流转至对应网格或职能部门。这种“指尖上的服务”打破时空限制,网格事件响应效率提升50%,平均处理时间从2天缩短至1天。例如居民反映的路灯损坏问题,通过扫码上报后,维修人员3小时内即完成更换,较传统流程提速60%,真正实现“群众点单、平台派单、干部接单、居民评单”的闭环服务。

二是落实三个早机制,闭环管控风险隐患。社区建立“早发现、早介入、早化解”风险管控体系,依托网格员日常巡查与数字平台数据研判,对消防隐患、矛盾苗头实行分级预警。针对老旧小区线路老化问题,通过电气火灾监测装置实时采集数据,系统自动识别高风险点位并推送整改提示,今年以来提前排查隐患46处。在汛期,利用微信群实时共享气象预警,组织党员突击队提前转移低洼地带居民,实现“预警即行动、隐患即处置”,将风险化解在萌芽状态。

三是聚力多元化调解,筑牢平安稳定根基。在数字化支撑下,社区深化同步建立“派出所+司法所+社区+乡贤”多元调解平台,建立线上调解预约平台与线下调解室联动机制。居民可通过二维码预约调解时间,平台根据纠纷类型自动匹配专业调解员。针对邻里噪音、物业纠纷等常见问题,社区整理形成20类调解案例库,为调解员提供参考。近三年社区矛盾纠纷化解成功率保持在98%以上,其中通过线上预约启动的调解占比达40%,既提高了效率,又让居民感受到“家门口的公平正义”,为社区平安稳定筑牢了防线。

从“码上服务”到“风险闭环”再到“多元调解”,高阳社区用数字化手段打通治理堵点,让平安建设既有科技的“精度”,又有人情的“温度”,为基层治理现代化提供了可复制的实践样本。

第三篇章

民生为本筑福祉

资源破圈促共享

高阳社区始终将民生需求作为治理出发点,通过资源整合,在守护群众利益、提升安全能力、改善生态环境等方面取得显著成效,让居民共享发展成果。

一是靶向反诈强宣传,守护群众财产安全。针对老年人易受骗等特点,社区联合派出所构建“精准画像+场景模拟”宣传模式。通过网格员入户摸排,建立60岁以上独居老人、退休人员等重点群体台账,邀请民警开展“以案说法”讲座12场,用保健品诈骗、虚假投资等真实案例拆解骗局套路。同时组织志愿者编排反诈情景剧,在休闲广场循环展演,居民识别诈骗能力明显提升,今年以来涉诈案件同比下降40%,成功劝阻3起潜在诈骗事件,为群众守住了“钱袋子”。

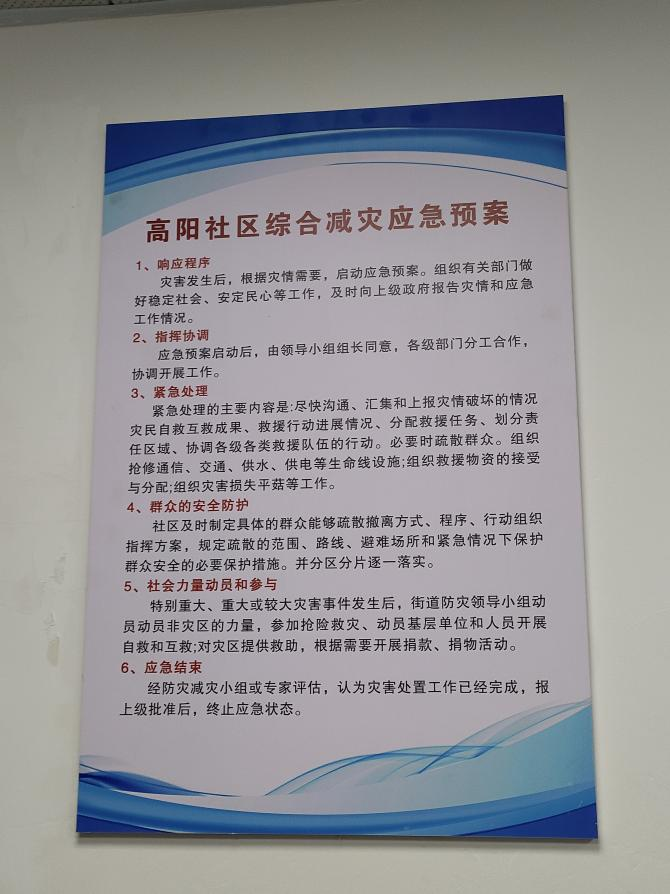

二是联动安全结对帮,提升防灾减灾能力。社区整合应急、消防等部门资源,推行“党员+专业人员+居民”结对帮扶机制。按照“就近就便”原则,将38户老弱病残家庭与党员志愿者、消防员结成对子,定期开展灭火器使用、应急疏散等实操培训。汛期前组织联合演练,模拟暴雨内涝场景,指导结对家庭快速转移至应急避难场所。通过这种“专业指导+邻里互助”模式,社区防灾减灾知晓率从65%提高到90%,去年成功应对3次强降雨天气,未发生人员伤亡事件。

三是共治生态责任区,擦亮绿色发展底色。以“党建引领生态治理”为抓手,社区将辖区划分为12个“生态责任区”,由党员带头认领,联合物业公司、商户、居民组建护绿队伍。制定“每周清扫、每月补种、每季评比”制度,党员带头清理楼道堆物、规整非机动车停放,商户落实“门前三包”责任,居民参与率达70%以上。经过一年整治,社区新增绿化面积800平方米,垃圾分类准确率提升至85%,获评区级“绿色社区”,昔日的闲置空地变成了居民散步休憩的“口袋公园”,实现了生态效益与民生福祉的双向提升。

从精准反诈到安全互助,再到生态共治,高阳社区打破部门、群体间的资源壁垒,用“小切口”做好“大民生”,让治理成果真正惠及每一位居民,也为基层资源整合提供了鲜活范例。

第四篇章

文化润心塑新风

志愿出新暖民心

高阳社区以文化建设为纽带,通过服务升级与志愿创新,让文明新风融入居民日常生活,构建起充满温情的社区共同体。

一是打造老年友好社区,升级普惠康养服务。针对社区老年人口占比达23%的现状,社区整合党群服务中心资源,设立日间照料室、健康咨询台和书画活动室,形成“15分钟康养圈”。每周邀请社区医生坐诊,提供免费测血压、血糖等基础服务,累计服务超2000人次;组织退休教师开设智能手机培训班,帮助87名老人学会使用健康码、线上挂号等功能,让养老服务既有“精度”又有“温度”。

二是融合非遗文化宣传,涵养社区文明底蕴。社区深挖三门峡地坑院营造技艺、陕州剪纸等非遗资源,在文化长廊设置非遗展示区,邀请非遗传承人开展体验活动。去年以来,组织剪纸、地坑院模型制作等亲子活动9场,参与居民达500余人次。将非遗元素融入社区墙绘,以传统孝道故事、节气习俗为主题绘制壁画300平方米,让居民在散步休憩中感受传统文化魅力。这种“非遗+社区”模式,既丰富了文化生活,也让文明传承有了鲜活载体。

三是创新志愿关怀机制,传递节日温情暖意。社区组建“暖阳志愿服务队”,建立“节日关怀+日常帮扶”双轨机制。春节、中秋等传统节日,志愿者为独居老人送饺子、月饼,陪他们贴春联、话家常;日常开展“微心愿”认领活动,通过微信群收集居民需求,由志愿者对接完成,今年已帮助实现添置轮椅、检修家电等心愿43个。志愿服务时长累计达3800小时,形成“人人为我、我为人人”的良好风尚。

从适老服务升级到非遗文化落地,再到志愿温情传递,高阳社区用文化浸润心灵,用服务连接民心,让社区不仅是居住空间,更成为充满归属感的精神家园,为基层文化治理提供了生动实践。

结语

在陕州区大营镇高阳社区七天的基层锻炼中,我们深切体会到党建引领基层治理的蓬勃生命力。居民满意度从70%跃升至90%的显著提升,正是对社区创新实践的生动注脚——从“红色物业”破解服务难题到130名网格员织密治理网络,从“三个早”机制高效化解132起矛盾到数字化平台实现民生诉求响应提速50%,基层党组织的战斗堡垒作用在这里体现得淋漓尽致,党员干部冲锋在前,他们的担当与奉献,成为推动社区发展的强大动力。

社区干部用脚步丈量民情,党员以积分制激活先锋力量,他们在物业服务提质、反诈宣传入户、生态责任区共建中彰显的担当,让我深刻领悟到“基层是青年成长最好的课堂”,正如习近平总书记在中央党校中青年干部培训班开班式上强调:“要眼睛向下、脚步向下,扑下身子沉到一线,用实干回应群众期盼”。我深刻认识到,扎根基层、服务人民,就是将个人理想融入国家发展的伟大事业,未来我将继续秉持“理论研究必须扎根中原大地”的信念,以学术成果助力乡村振兴,把论文写在祖国大地上,把汗水洒在基层沃土中,以青春之我投身党建引领基层治理现代化的壮阔实践,为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章贡献智慧与力量!

一审一校丨胡树飞

二审二校丨高 昂

三审三校丨薛安国

核 发丨胡树飞