豫瓷文脉青史:郑州陶瓷文化的历史谱系探究

活动背景

郑州作为河南省省会,地处中原腹地,是华夏文明的重要发源地之一,拥有着数千年的陶瓷文化积淀。从史前仰韶文化的彩陶艺术,到商周时期的原始青瓷;从唐宋时期名窑辈出的辉煌,到明清陶瓷工艺的延续,郑州及周边地区的陶瓷发展历程,堪称中原文明演进的“活化石”。然而,长期以来,学界对郑州陶瓷文化的研究多集中于单一窑口或特定时期,缺乏对其历史谱系的系统性梳理,公众对本土陶瓷文化的认知也多停留在碎片化层面。郑州聚瓷博物馆与郑州大象陶瓷博物馆作为当地重要的陶瓷文化载体,馆藏资源丰富且特色鲜明,涵盖了从史前到明清的各类代表性器物。但两馆的馆藏价值尚未被充分挖掘,其在地域文化传播中的作用有待进一步发挥。基于此,为响应国家文化遗产保护号召,填补郑州陶瓷文化系统研究的空白,满足公众对本土文化认知的需求,“弘扬中华优秀传统文化实践团”策划了本次以“豫瓷文脉青史:郑州陶瓷文化的历史谱系探究”为主题的暑期实践活动,旨在通过实地调研、史料考证等方式,系统梳理郑州陶瓷文化的发展脉络,为活化地域文化遗产提供实践参考。

团队成员

周子菡、王诗羽、杜梦然、郝虹玮、刘婉婉、杨亚琼、高雨、吕嘉妮、张蒙蒙

活动目标

厘清郑州陶瓷文化从史前到明清的发展脉络,明确仰韶彩陶、商周原始青瓷、唐宋名窑(巩县窑、钧窑等)、明清民窑的技术传承关系,构建包含“时间维度-空间分布-工艺特征-文化内涵”的四维历史谱系;考证郑州地区陶瓷工艺在中原文明中的独特地位,分析其与周边地区(如陕西、山西、河北)陶瓷文化的交流互鉴。挖掘馆藏代表性器物(如唐三彩马、巩县窑白瓷碗、钧窑红斑盘等)背后的历史故事,形成5篇通俗易懂的文化解读文章;制作3篇公众号,以“匠人视角”重现陶瓷制作工艺,增强公众对豫瓷文化的认知。提升成员的田野调查能力,掌握文物信息采集、口述史访谈、史料校勘等专业技能。

活动地点

郑州大象陶瓷博物馆

郑州大象陶瓷博物馆经河南省文物局批准设立,位于郑州市金水区顺河路36号,是一家非国有博物馆。郑州大象陶瓷博物馆主体建筑为二层中式建筑,外面墙全部用唐代鲁山段店窑址残片镶嵌,使陶瓷博物馆整体特色突出,风格独特。展示内容馆内有2个固定展厅,展出陶瓷700余件。馆藏陶瓷一千五百余件,陶瓷标本三万余件。郑州大象陶瓷博物馆基本陈列以北方陶瓷为主,展示了中原釉陶的发生、发展的历史进程,再现了中原陶瓷的繁荣鼎盛,并形成了具有独自特色的馆藏。2018年9月,被确定为国家三级博物馆。2020年,入选“第四批国家二级博物馆名单”。郑州大象陶瓷博物馆为河南省爱国主义教育示范基地、华南理工大学学生就业创业基地、中国博物馆学会团体会员单位。

郑州聚瓷博物馆

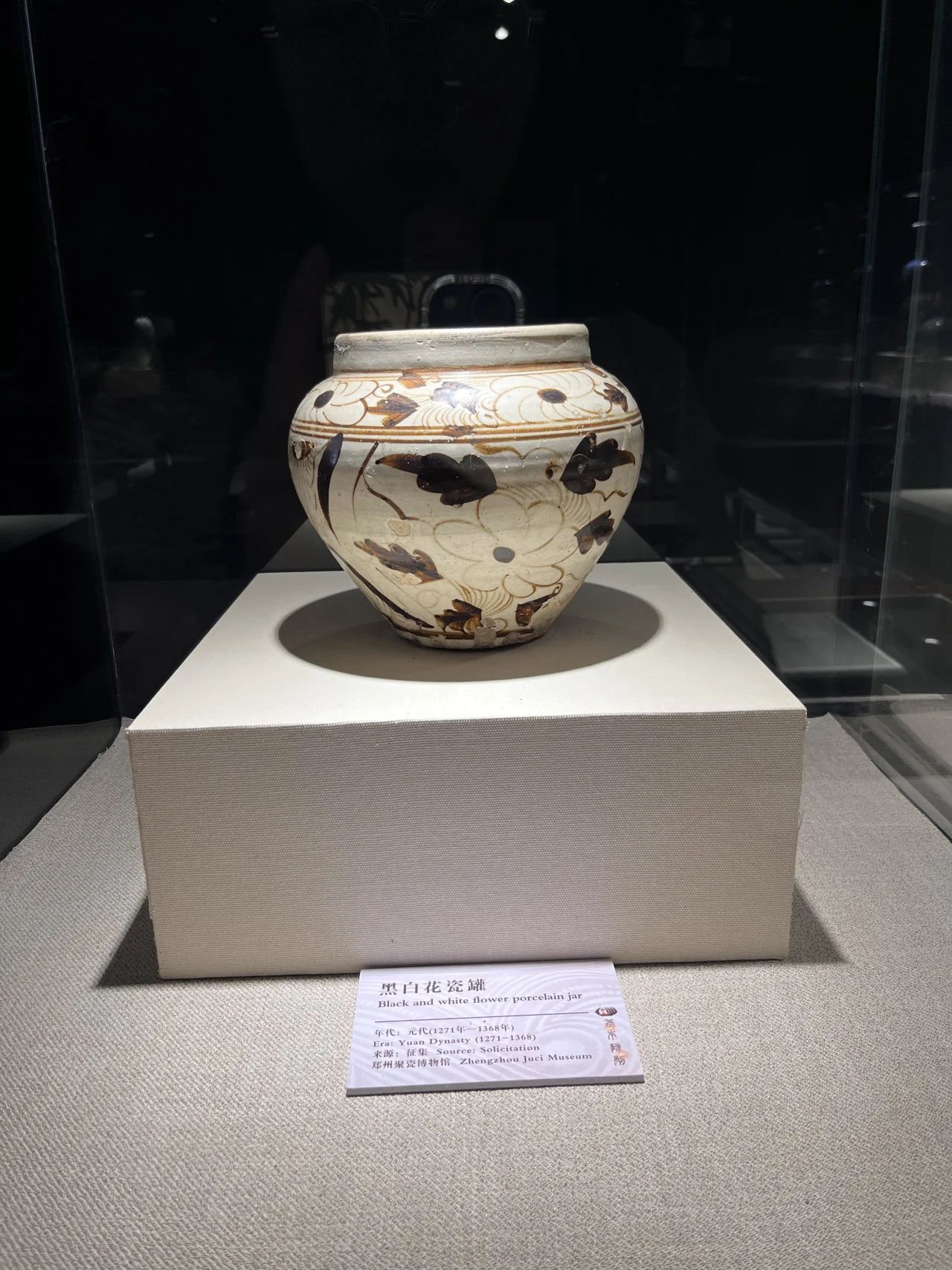

郑州聚瓷博物馆是2019年2月26日设立的非国有博物馆。2024年8月23日,被评定为国家三级博物馆。地理位置位于郑州市嵩山南路与陇海西路交叉口西北角隋河宋肆院内。郑州聚瓷博物馆主要收藏、修复、展示陶瓷器物、标本,建馆宗旨是:保护陶瓷器物、展示陶瓷文明,传承陶瓷文化,弘扬陶瓷技艺。现收藏器物、标本20000余件,在文物局备案注册的藏品数506件,藏品时间跨度从仰韶时期到民国时期。其中备案注册的藏品中,一级文物11件,二级文物28件,三级文物93件,所有的文物品相都较为完整。该馆于2019年2月正式成立,并于2019年度文物局年度考核中被评为优秀。此馆坚持公益性质,不以盈利为目的,常年免费向公众开放。

结语

传承陶瓷文化,是守护民族文明的根脉。那些历经千年窑火淬炼的器物,凝结着先民的匠心与智慧,镌刻着从远古到近代的文明密码,是文化自信的鲜活载体。期望我们通过本次活动厘清陶瓷历史脉络,深挖技艺传承与人文记忆,构建系统认知体系;更盼点燃传承热情,让古老瓷艺在当代焕发新生,为陶瓷文化续写青史,让这份文脉永续流淌。

(内容来源于:豫瓷青史)

一审一校丨胡树飞

二审二校丨高 昂

三审三校丨薛安国

核 发丨胡树飞