焦园寻根承遗志

沙丘今看我辈行

“焦裕禄同志是县委书记的榜样,也是全党的榜样。无论过去、现在还是将来,都永远是亿万人们心中一座永不磨灭的丰碑,永远是鼓舞我们艰苦奋斗、执政为民的强大思想动力,永远是激励我们求真务实、开拓进取的宝贵精神财富,永远不会过时。”

——习近平

团队成员

张墨涵、彭浩鑫、杨谨励、杨静怡、

钟文梅、吴 慧、张艺琳、李召阳、

宋丽利、廖湘云、杨丽娟、童嘉奕

一、实践地点

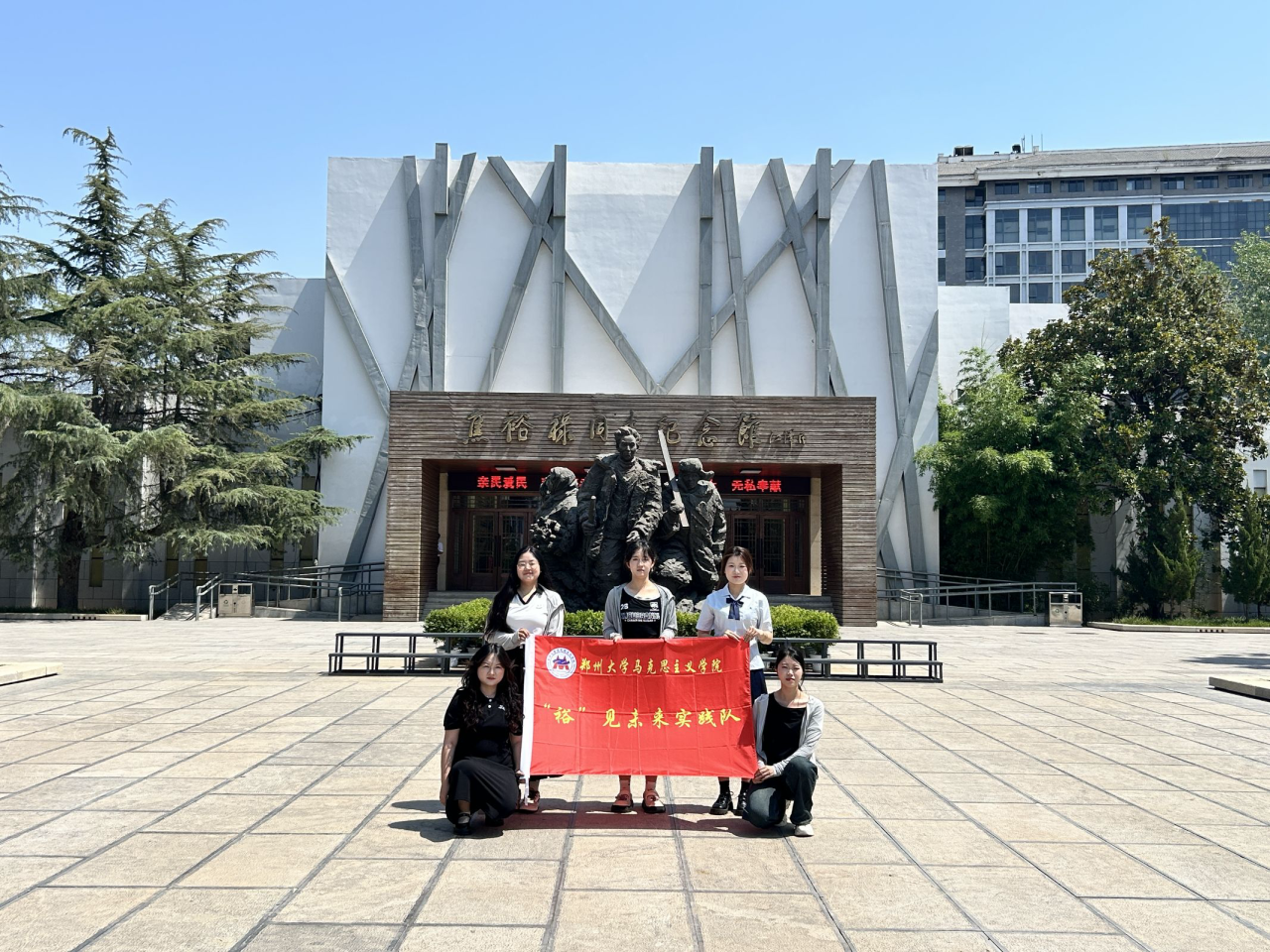

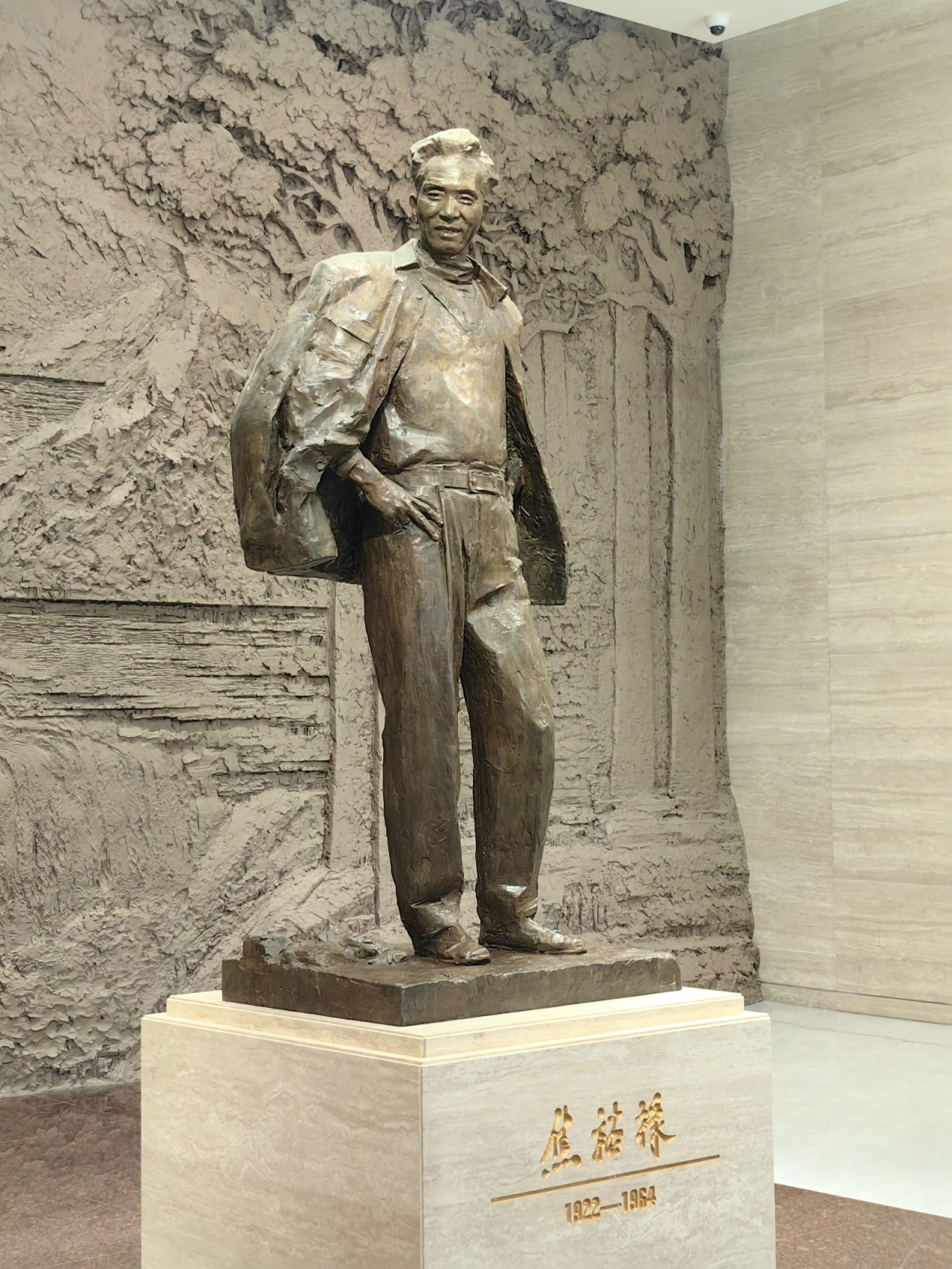

河南省开封市兰考县焦裕禄纪念园坐落于兰考县城北黄河故道沙丘之上,始建于1966年,经三次扩建后占地91.7亩。园内纪念碑刻毛泽东手迹,纪念馆由江泽民题写馆名,馆藏焦裕禄遗物89件、历史照片300余幅,生动呈现其“治三害、奉一生”的壮阔历程。作为全国爱国主义教育示范基地,这里年均接待超百万访客,成为传承公仆精神的核心阵地。

6月17日,“裕”见未来实践团怀着对公仆楷模的崇高敬意,前往开封市兰考县焦裕禄纪念园,深入学习其迎难而上的奋斗精神与无私奉献的公仆情怀,为新时代青年注入躬身实践的精神动力。

二、实践地点

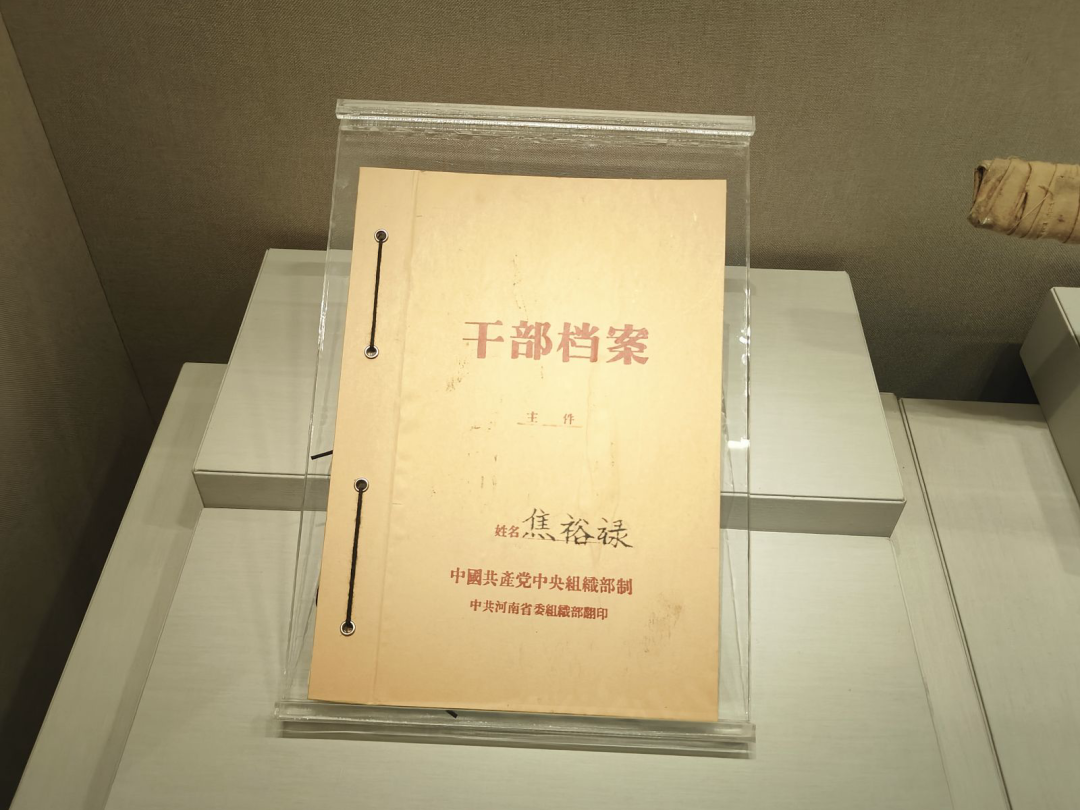

01瞻仰遗物:感悟为民初心

在焦裕禄纪念馆,我们怀着崇敬的心情,瞻仰了那辆饱经风霜的28型飞鸽自行车和那张破旧的藤椅。磨穿的车把、龟裂的坐垫,无声地诉说着焦书记当年骑访兰考百余个大队、跋涉数千里的艰辛历程。我们深深震撼于他迎难而上的精神——为了摸清“三害”实情,他不畏风沙肆虐,坚持深入基层,用脚步丈量民情。 而藤椅上那个触目惊心的破洞,结合医疗档案中“肝痛时以茶缸顶压”的记录,更让我们肃然起敬。这让我们真切体会到什么是无私奉献——即便在病痛折磨下,他依然心系百姓,把人民利益置于个人健康之上。 这些珍贵的文物,正是焦裕禄同志“心中装着全体人民”最生动的写照。

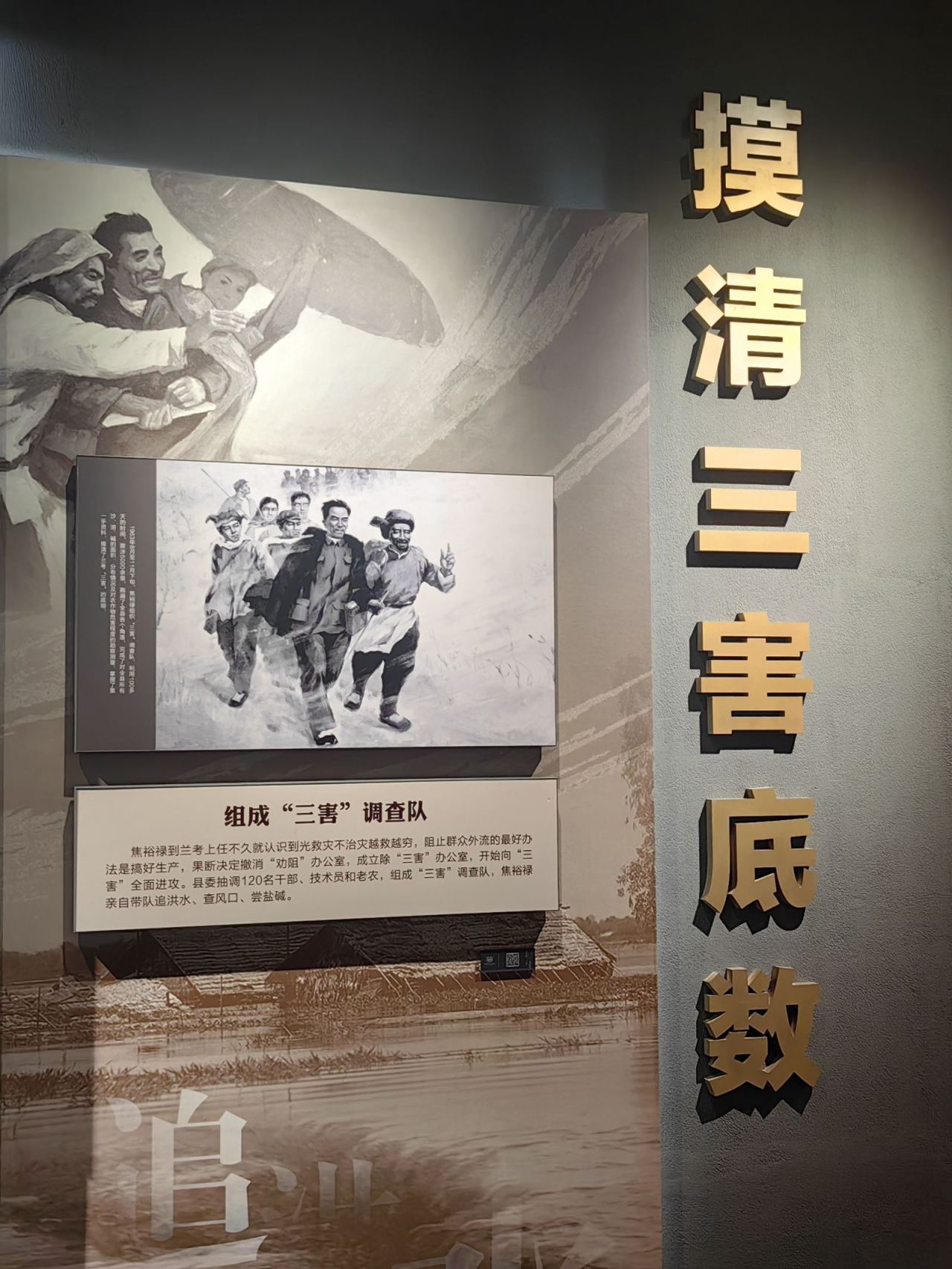

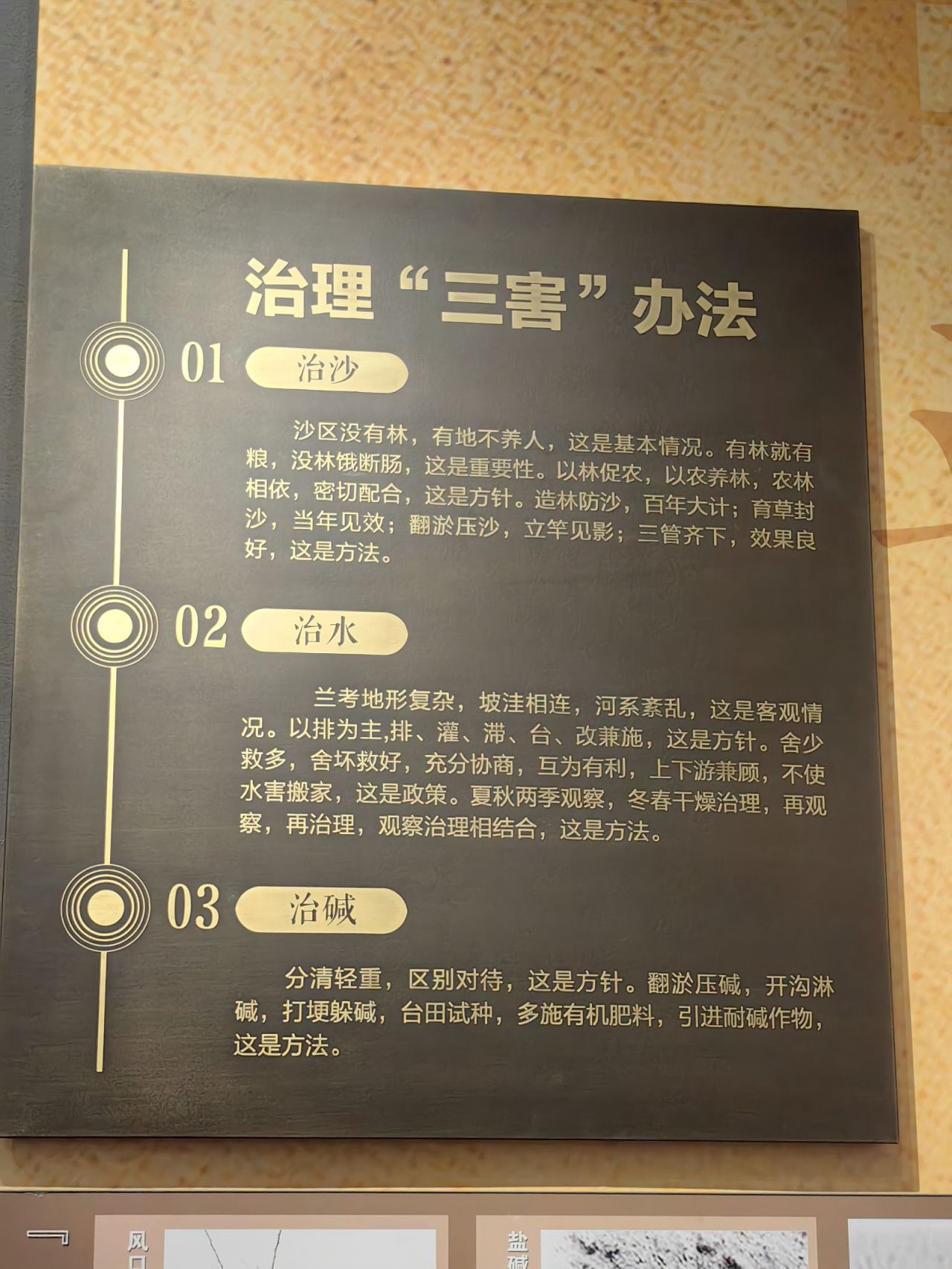

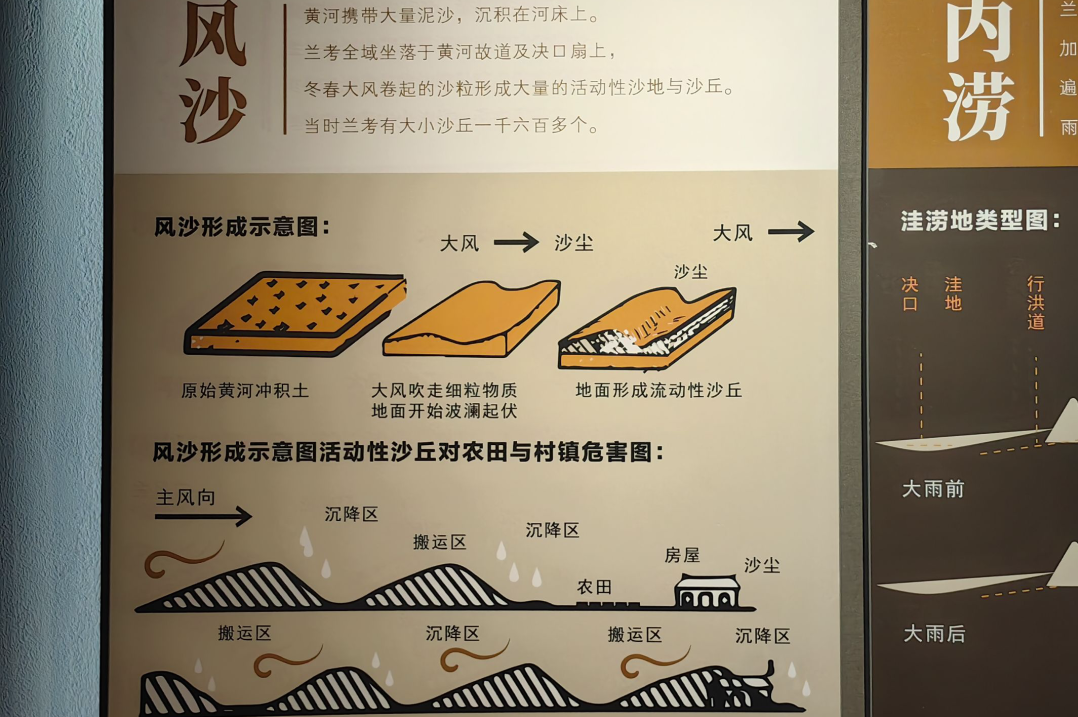

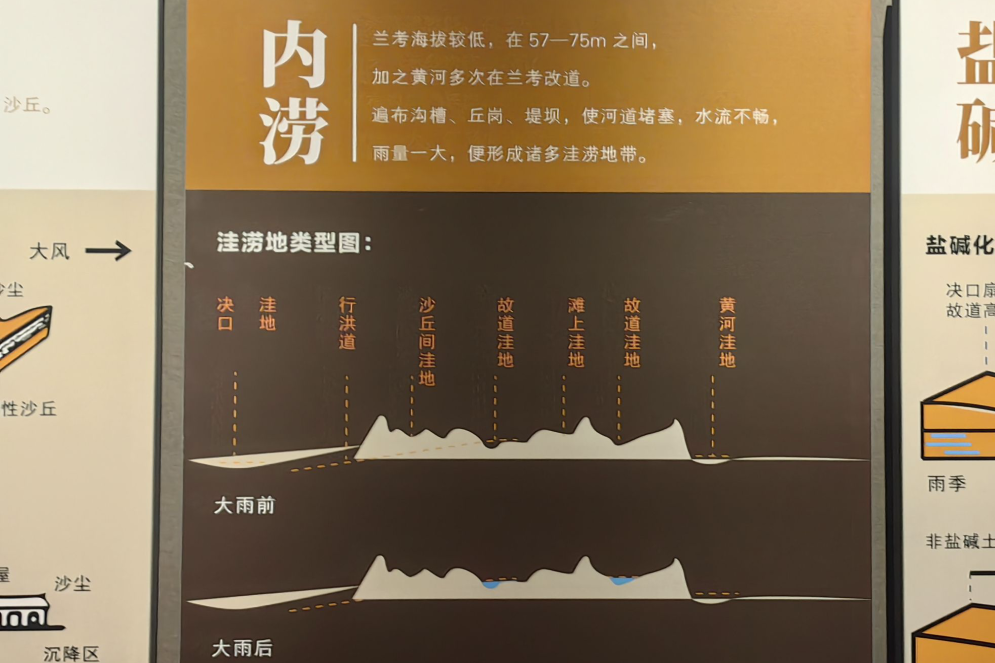

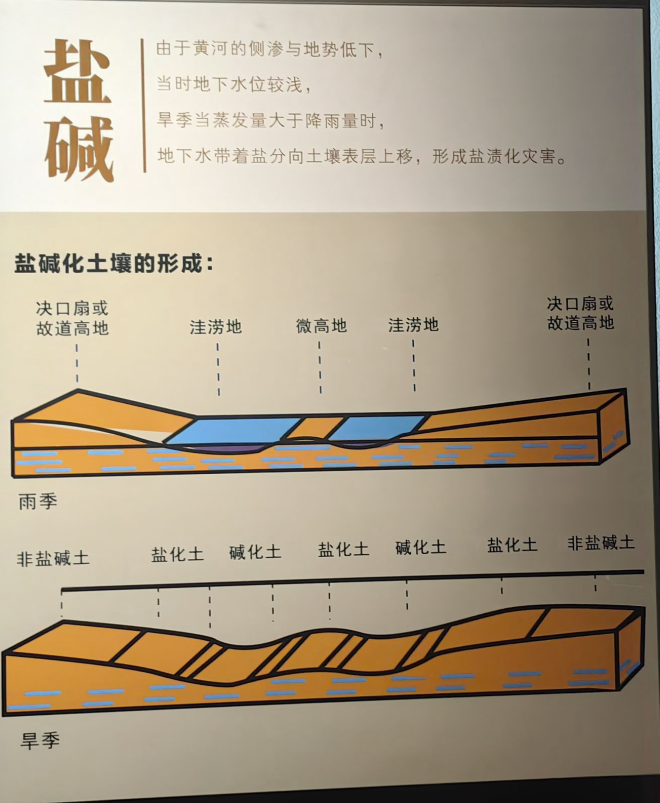

02探究治沙:领悟求实精神

在东坝头黄河故道展区,我们通过动态沙盘系统了解了风沙、内涝、盐碱“三害”的形成机制。当我们的指尖轻触那份泛黄的《治理"三害"办法》手稿时,仿佛穿越时空,感受到焦书记当年带领群众战天斗地的决心。“翻淤压沙”、“深栽泡桐固沙”等科学方法,体现了他尊重规律、实事求是的治沙理念。我们深刻认识到,正是这种迎难而上的勇气和科学求实的态度,才能创造出治理“三害”的奇迹。 展柜中那些卷刃的铁锹,让我们联想到焦书记带领群众在风沙中奋战的身影。作为新时代大学生,我们更要传承这种“探求就里”的实干精神,在乡村振兴的伟大实践中贡献智慧和力量。

03墓前凭吊:承继崇高使命

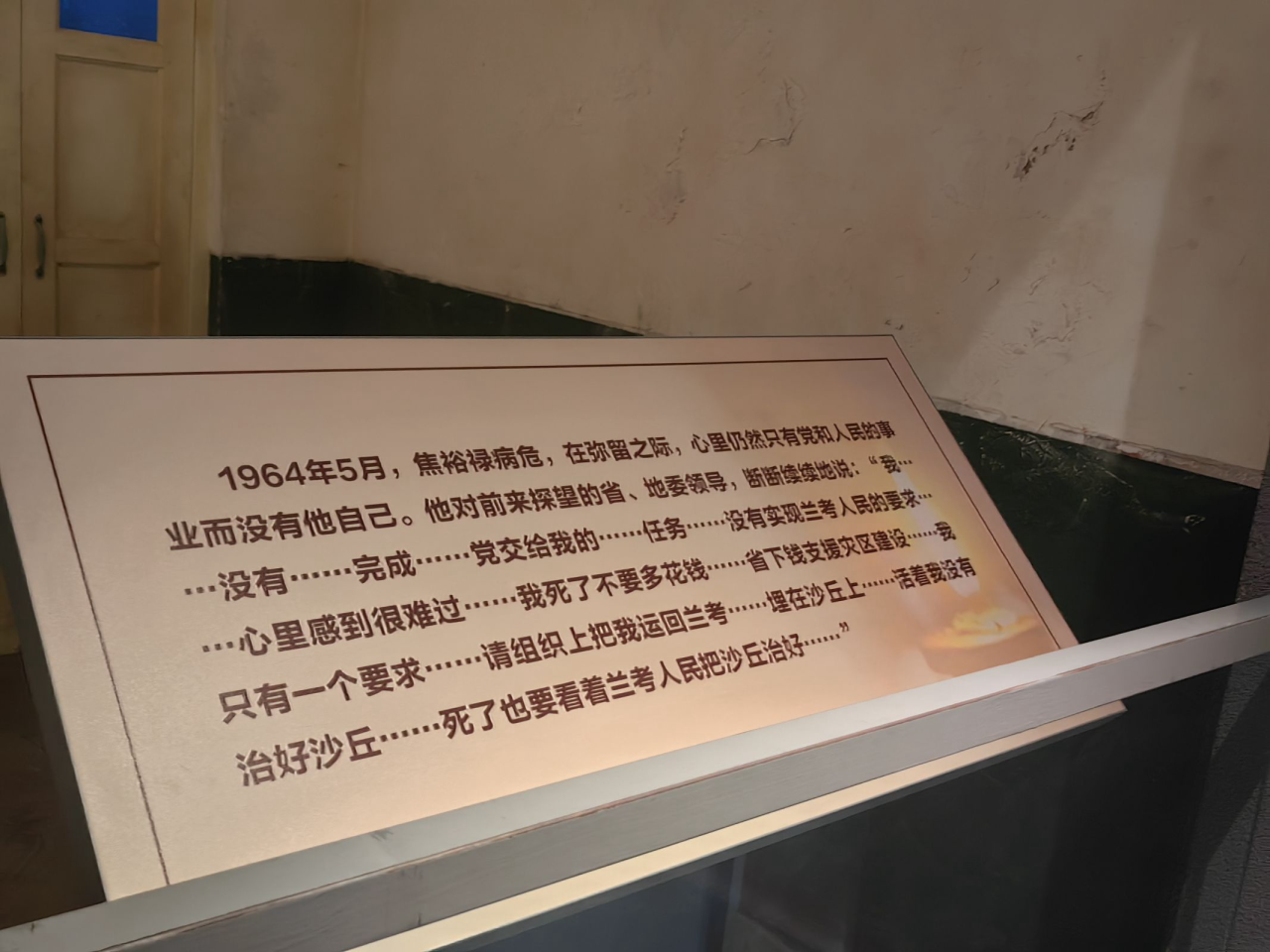

在庄严肃穆的焦裕禄烈士墓前,我们列队肃立,瞻仰镌刻着“干部楷模”和毛泽东同志题词“为人民而死,虽死犹荣”的汉白玉墓碑。墓碑背面,“死后运回兰考,埋于沙丘,看着群众治好沙丘”的遗言,字字千钧,令人动容。这句朴实的临终嘱托,彰显了焦裕禄同志对兰考人民的赤子之心。我们深切感受到,正是这种无私奉献的精神,让有限的生命获得了永恒的价值。 在静默的追思中,我们暗下决心:要以焦裕禄同志为榜样,将个人理想融入国家发展,勇于担当时代使命,用实际行动传承和弘扬焦裕禄精神,让青春在祖国最需要的地方绽放绚丽之花。

三、实践纪实总结

每一件斑驳的遗物、每一页发黄的手稿、每一寸改良的沙土,都铭刻着共产党人“生也沙丘,死也沙丘”的信仰高度。在焦裕禄纪念园的实践浸润中,队员们透过破洞藤椅看到“不带私心搞革命”的纯粹,从磨穿车把触摸“踏尽千村解民忧”的坚守,更于临终遗言听见“功成不必在我”的担当。今日兰考,昔日的风沙口已是焦桐成荫的生态走廊,而新时代的“治沙”征程远比地理意义更为辽阔——从乡村振兴的“硬骨头”到科技攻坚的“盐碱地”,无一不需要青年传承那份“亲劲、韧劲、拼劲”。正如纪念馆结语所启示:“最好的缅怀,是把泪雨成桐的悲恸化为滴水穿石的行动——当千万青年以躬身姿态回应人民期盼,焦裕禄凝视的沙丘终将崛起为民族复兴的青山。”

(内容来源于:裕见未来实践团)

一审一校丨胡树飞

二审二校丨高 昂

三审三校丨薛安国

核 发丨胡树飞