党旗拂旧貌

山乡映新颜

第二弹

河南省林州市庙荒村

2025年8月7日,郑州大学清渠如许实践队走进河南省林州市庙荒村,从晨曦微露到暮霭沉沉,队员们通过深入访谈、实地探访,见证了这座太行山深处村庄如何从省级贫困村华丽转身为“全国文明村镇”,切身感受党旗引领、精神铸魂、产业驱动、民心凝聚的乡村振兴生动实践。

团队成员:

陈一青、张馨尹、赵子宁

一、党建强基:支部领航破茧路

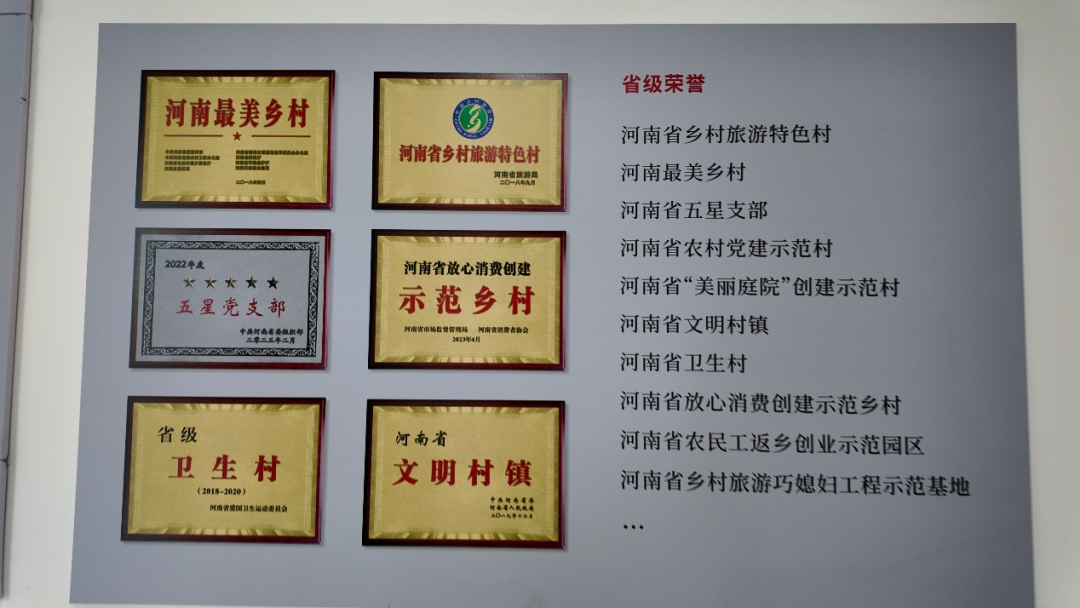

实践队首站来到庙荒村村委会,与工作人员深入交流。墙上各种各样的奖牌熠熠生辉,诉说着来之不易的蜕变。“2014年戴上贫困帽,2016年还是省级贫困村,那时的庙荒,路难行、水难吃、房破旧。”一位村干部回忆道。转变的关键,在于党支部的坚强引领。

“党员带头是关键!”工作人员介绍。村党支部确立了“党建强村、产业富村”的思路。环境整治攻坚战打响,党员冲锋在前,挨家挨户走访,倾听诉求,寻求支持,带头拆违建、清垃圾。同时,积极争取各方支持,最终在2018年成功脱贫,且实现了天然气、自来水入户,建成污水处理站,基础设施短板迅速补齐。更关键的是,党支部找到了“第一桶金”——利用荒坡发展光伏发电项目,年收入达十几万元,为后续发展奠定了坚实的集体经济基础。“群众诉求征集”机制常态化,让发展真正回应民心。如今,村民变股东,通过土地流转(租金)和入股分红,共享发展红利,干群关系空前紧密。

二、精神铸魂:渠水长流忆峥嵘

庙荒村的蝶变,离不开精神的滋养。实践队参观了村史馆和红旗渠记忆展馆。斑驳的老照片、简陋的农具、泛黄的账册,无声地记录着昔日的贫困与艰辛。而在红旗渠记忆展馆,一幅幅修建红旗渠的震撼画面、一件件简陋却坚韧的工具,将“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神具象化地呈现在队员面前。

“红旗渠水不仅滋养了土地,更浇灌了庙荒人的心田。”讲解员动情地说。正是这份融入血脉的精神力量,支撑着庙荒人在脱贫路上不畏艰难,在振兴途中奋勇争先。年轻一代的党员干部,正是带着这份精神,更加深入地扎根老百姓当中,将红旗渠精神在新时代庙荒的振兴实践中发扬光大。

三、产业赋能:车厘红火“链”云端

产业兴旺是乡村振兴的核心。实践队走进庙荒村蓬勃发展的车厘子种植园。“我们租用了村民的土地建园,他们不仅有稳定的租金收入,还能在稳定的租金收入,还能在园里务工,更可以入股享受分红!”园区负责人介绍,这片“红果果”已成为带动村民增收致富的“金钥匙”。

产业振兴不止于田间。实践队看到,村里的农副产品基地也初具规模。更令人瞩目的是“直播带货”的新风潮。在村里农副产品基地里,货架上摆放着山核桃、小米、皂角洗发水等各种各样的庙荒特产。借助“云端”力量,庙荒村将大山里的优质农产品源源不断地输送到全国各地,拓宽了销路,打响了品牌,真正实现了“小屏幕连接大市场”。

四、民心所向:民宿小院话期盼

实践的最后,队员们深入村民家中,倾听最真实的声音。在一家由老宅改造的精致民宿“观山小院”里,创办者刘奶奶热情地接待了队员。“变化太大了!”她指着焕然一新的院落感慨,“以前房子破旧漏雨,路也不好走。现在你看,房子政府帮着翻修了,路又宽又平,天然气、自来水都通了,污水也有地方处理了,环境美得像画一样!”

谈到未来,刘奶奶眼中充满期待:“村子名气越来越大了,游客也多起来。我这民宿刚起步,特别希望能有更多宣传,让更多人知道庙荒的好山好水好民宿,吸引更多人来我们这儿休闲度假,感受我们新农村的变化!”她朴实的愿望,道出了庙荒村民对美好生活的共同期盼——在党旗引领下,依托特色产业,借助时代东风,让家园更富足、更美好、更充满希望!

从党建引领破困局,到红旗渠精神铸魂魄;从车厘飘香富乡村,到“云端”带货链市场;从破败旧貌焕新颜,到村民笑颜话期盼——庙荒村的每一步蜕变,都印证着党的政策与基层创新相结合、精神传承与产业振兴相融合的巨大力量。清渠如许实践小队的队员们,在这片充满生机的土地上,深入洞察乡村振兴的丰富内涵,从中汲取青春报国的磅礴力量。

(内容来源于:清渠如许实践队)

一审一校丨胡树飞

二审二校丨高 昂

三审三校丨薛安国

核 发丨胡树飞