“改革印象”实践队

7月实践纪实摘录

团队成员

徐颖、张欣怡、张鑫玥、赵艺程、

王艺潼、周怡静、王敏、张苏子、

何丽灵、张嘉怡

一、从催收税费到服务民生的转身

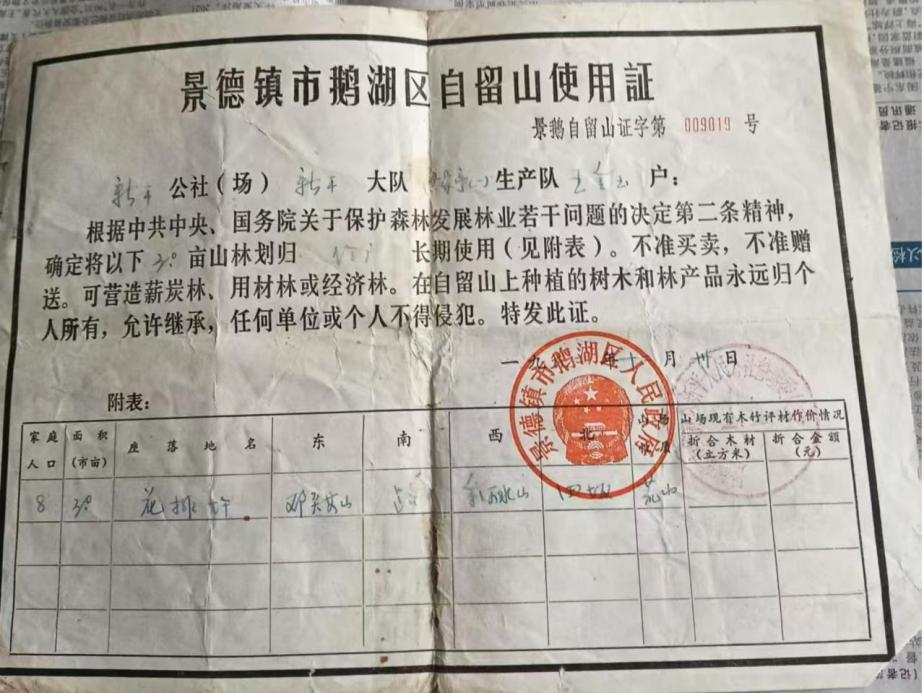

江西浮梁县新平村的王书记1992年参加工作,1994年转为正式党员,1995年任村主任,1996年任村支部委员书记,1999年因下岗分流离开村委会,2001年重回村委会任副书记、村支部委员,长期在江西省景德镇市浮梁县新平村任职。

据王书记回忆,曾经收统筹款时,常要带着算盘上门算“良心账”——李家儿子重病得减免,王家刚盖房说没钱,家家有本难念的经。2006年农业税取消后,工作重心变了,不再是催收税费,而是算清楚田亩补贴怎么发到位;协调装自来水时,老一辈人认井水,说“山泉水才甜”,最后是年轻人查了水质数据才说服大家。

从上门收税到帮着解决生活设施,从纸笔记账到学用电子表格,村干部的角色慢慢变了,这背后是治理方式从“管理”到“服务”的转变。分田到户初期,村民为半分地边界争得面红耳赤;如今200亩地流转给种粮大户,签字时却很顺畅。“不是不争了,是大家明白,单打独斗不如合作挣钱。”王书记说,这种想法的转变,比政策条文更能看出改革对村子的影响。

二、从缺衣少食到丰衣足食的变迁

海南临高的工人梁玉琼1949出生于临高农村,1971年开始工作进入工厂成为纺纱工人,1974年调任水产公司,1979年再度调任工商银行收银员,2004年退休后随家人定居海口。

早年间,挖野菜要走十里地,木薯粉掺地瓜叶是常态,一天两顿还得省着吃。现在家里,冰箱里常有马鲛鱼、虾蟹,这些曾是过年凭票才能抢的东西,如今成了日常。

她还提到,1971年进纺织厂时,她的工资里除了32元钱,还有3尺布票,攒三个月才能给弟弟做件衬衫。80年代票证取消后,她在水产公司卖鱼,看着渔民从“按计划交售”到“挑着担子跑市场”。有个老渔民第一次自己卖鱼赚到钱,当场买了台电风扇,说“这辈子没吹过这么凉快的风”。2004年退休后,她分到60平米的单元楼,儿子考上大学成了“城里人”。

“改革不是喊口号,是饿的时候能吃饱,住土坯房时敢想单元楼,是孩子能读书——这些‘不敢想’变成平常的过程,就是好日子的来头。”

三、从土坯课堂到智慧教育的跨越

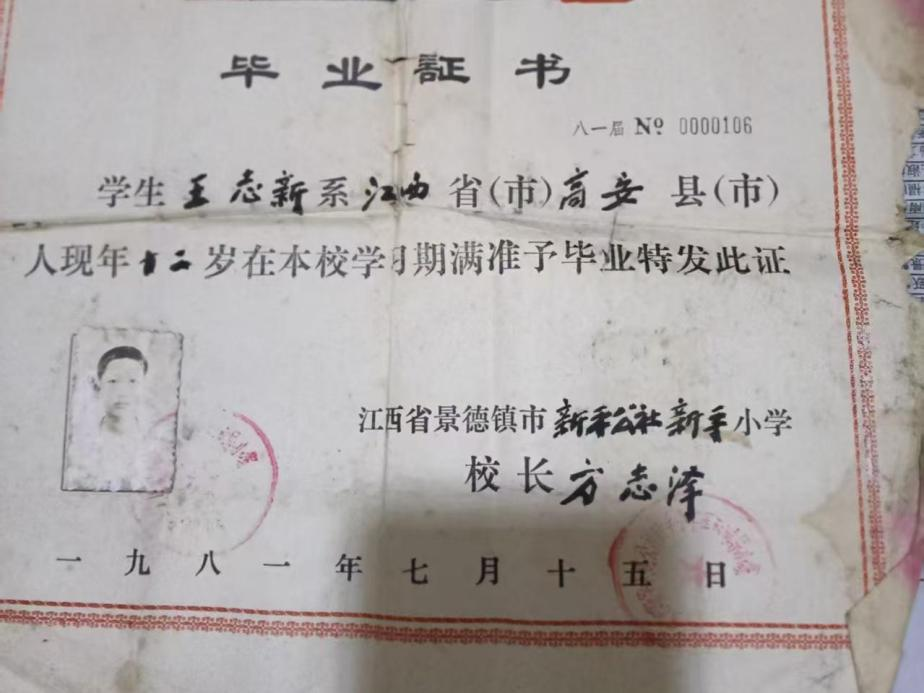

湖北罗田的教师张鹏威1970年出生于湖北罗田的农村家庭,父母均为农民,幼年家境贫困,在湖北农村度过成长岁月。后来他先后在南京、天津求学,积累了丰富的知识储备。2009年,他受聘于海南医科大学任教。

张老师提到,1986年他还在土坯教室上课,查资料得托货车司机带,一本教辅书全班轮流抄。现在在海南医科大学实验室,他带学生用的设备能实时调取全球期刊数据。生活也变好了,小学时米饭掺红薯特别常见,高中住校能顿顿吃白米饭;小时候用木头、铁环做玩具,现在学生的实验报告能通过AI搜索资料,查重复率。

张老师更在意那些“看不见的不一样”。“有的学生本科就发了论文,因为家里从小请家教、学编程;也有学生甚至没注册过知网,不是不努力,是没见过另一种可能。”从“有学上”到“上好学”,教育公平的意思在变。“改革让更多人有了机会,但怎么抓住机会?这道题,是现在孩子们更应该面对的。”

四、结语

三位亲历者的故事说明,改革开放的意义,不只是数字增长,更是让“发展”变成每个人能摸到的感受——是煤油灯变电灯的亮,是红薯饭变白米饭的暖,是土坯房里的孩子能走进实验室的支撑。改革开放未完待续,藏在过往的记忆里,留在今天的日子里,延续在未来的发展里。

(内容来源于:改革印象实践队)

一审一校丨胡树飞

二审二校丨高 昂

三审三校丨薛安国

核 发丨胡树飞