探访工业脊梁

赓续红色血脉

豫见初心洛阳实践队

实践背景

在波澜壮阔的新中国发展史上,洛阳始终是工业振兴与红色基因交相辉映的标志性城市。作为“一五”时期国家重点布局的工业基地,这座古城在计划经济年代承载着民族工业崛起的重任——第一拖拉机制造厂、洛阳矿山机器厂、洛阳轴承厂等“共和国工业长子”在此落地生根,数万名建设者从五湖四海汇聚而来,在一片农田上建起现代化工厂,造出了中国第一台拖拉机“东方红”、第一台液压支架等“国之重器”,用钢铁与汗水书写了“自力更生、艰苦奋斗”的工业史诗。这些工业遗产不仅是国家工业化的见证,更沉淀着深厚的红色血脉。

当下,在传承红色基因、弘扬爱国主义精神的时代号召下,深入探访洛阳的工业遗址、博物馆与现代企业,既是回溯新中国从“制造空白”到“工业大国”的奋斗轨迹,更是透过机床的锈迹、奖状的斑驳、老工人的讲述,触摸那代人“工业救国、实业兴邦”的初心。这不仅能让人们直观感受工业脊梁的担当,更能从红色工业文化中汲取攻坚克难的力量,让艰苦奋斗、爱国奉献的精神在新时代持续传承,为民族复兴注入不竭动力。

实践人员

谢佳琪 闵佳琪 朱泓颖 菅梦涵 谭颖

一拖集团东方红农耕博物馆

参观纪实

踏入博物馆,中国第一台拖拉机的诞生史诗迎面扑来。泛黄照片与斑驳零件诉说着1955年洛阳荒野上的创业艰辛:工程师在苏联残缺图纸上重新绘制的本土方案,工人用榔头锉刀在寒冬酷暑中手工“敲”出零件。1958年7月20日,“东方红54型”身披红花驶下生产线,其轰鸣不仅是机器的苏醒,更是农业古国迈向现代化的宣言。展厅中央昂立的钢铁巨兽,粗犷线条凝固着那个年代的工业力量。

“东方红”符号的深意浸透整个展区。名称取自颂歌,寓意“红日照亮东方”,被赋予民族自立与解放生产力的双重象征。宣传画、搪瓷缸与纪录片重现了历史场景:拖拉机如英雄般驶入乡村,农民敬畏触摸钢铁机身,孩童追逐欢呼。它已超越农机范畴,成为国家意志与集体信仰交融的精神图腾。

计划经济时期的展陈线索如精密齿轮咬合。政府红头文件、五年计划图表与《拖拉机分配指标单》原件冰冷陈列,揭示国家是农业机械化的绝对推手。国家集中资源建设一拖,指令其生产型号与数量;再通过行政命令将“铁牛”精准分配至某省某县某公社。一张标注“某某公社分配东方红-54型X台”的泛黄单据,正是国家意志嵌入乡土肌体的直接证物。展区如同一份国家工程蓝图,记录工业齿轮如何被计划经济之力强行楔入农耕文明的古老躯体。

成员感悟

站在一拖博物馆的入口处,那台锈迹斑斑却依旧挺立的 “东方红” 拖拉机,像一位沉默的老者,用钢铁的肌理诉说着一个时代的心跳。玻璃展柜里泛黄的设计图纸上,铅笔勾勒的线条仍带着工程师掌心的温度,与旁边数控机床的精密模型形成奇妙的时空对话。

在“三线建设”展区,一段黑白影像让我驻足良久:大雪封山的夜晚,工人们用棉被裹着零件防止冻裂,在简易工棚里用算盘计算齿轮参数。屏幕的反光里,我仿佛看到了父辈们模糊的身影。他们那代人或许不懂什么是“工匠精神”,却用最朴素的坚守,让“中国制造”的种子在贫瘠的土壤里生根发芽。

离开展厅时,夕阳透过玻璃幕墙,给“东方红”的车标镀上了一层金边。我忽然明白,这座博物馆里陈列的从来不是冰冷的机器,而是一个民族从“制造”到“智造”的进化密码。那些斑驳的油污、褪色的奖状、迭代的设备,共同编织成一张经纬分明的网,一端系着共和国工业的起点,另一端通向星辰大海的征程。

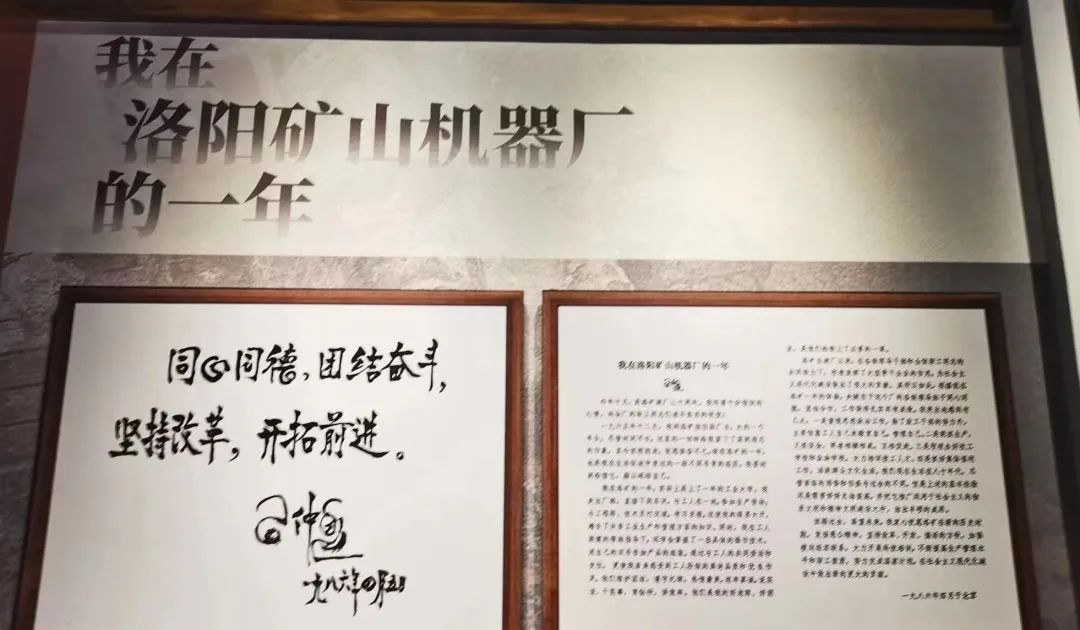

中信重工厂史馆

参观纪实

踏入中信重工厂史馆的大门,仿佛瞬间踏入了一部厚重的工业史诗。展厅中央,“万里长江第一碾”静静矗立,这个直径超3米、重达百吨的庞然大物,周身的每一道纹路都镌刻着制造时的惊心动魄。泛黄的老照片里,工人们站在它的雏形旁,身形显得格外渺小,却眼神坚定。解说牌上的文字记录着那段传奇:为了攻克这个当时国内最大的轧辊,工程师们连续数月泡在车间,用粉笔在地上一遍遍演算受力模型,焊工们在高温下轮流作业,焊花溅在厚重的防护服上,烫出密密麻麻的小洞。当它最终通过验收,被运往长江边的钢厂时,十里长街挤满了送行的人,那场景,丝毫不亚于当年“东方红”拖拉机下线的盛况。

在展馆的一角,一组关于焦裕禄的史料让时光骤然慢了下来。玻璃柜里,一份1953年的车间考勤表上,“焦裕禄”三个字的钢笔字迹清晰可辨,旁边记录着他连续一个月全勤的标记;一张他与工友们在机床旁的合影里,他穿着沾满油污的工装,正低头倾听一位老工人说话,嘴角带着温和的笑意。解说员介绍,担任车间主任期间,焦裕禄常常和工人们一起三班倒,哪个岗位缺人就顶上去,深夜的车间里,总能看到他和技术骨干围坐在工具箱旁,就着煤油灯讨论技术难题。有次一台进口机床出了故障,他蹲在机器旁三天三夜,亲手绘制出几十张零件草图,最终带领大家修好了设备。这些细节,让“亲民爱民、艰苦奋斗”的精神有了最具体的注脚——它不是高悬的标语,而是深夜车间里的那盏煤油灯,是沾满油污却依旧温暖的手掌,是与工友们同甘共苦的每一个日夜。

成员感悟

站在“万里长江第一碾”与焦裕禄工作过的机床模型之间,两种不同的“硬核”气息交织在一起,让人思绪万千。前者是工业制造的“硬”,是国家重器挺起的民族脊梁;后者是精神品格的“硬”,是穿透岁月依然炽热的初心。展柜里,从50年代的手摇钻床到如今的智能数控设备,从手绘的零件图到三维建模的电子图纸,技术的迭代清晰可见,可当目光掠过那些老工人用过的扳手、卡尺,看到上面磨得发亮的棱角,再对比现代车间里同样被频繁使用的精密量具,又会发现某种不变的东西——那是对精度的极致追求,是面对难题时的执着坚守,是把个人力量融入国家需要的自觉。

涧西苏式建筑群

参观纪实

漫步涧西苏式建筑群,红砖墙在阳光下泛着温暖的哑光,斜坡屋顶的瓦片排列得如同整齐的琴键,每一道砖缝都藏着岁月的痕迹。拱形门窗的线条圆润而有力,门框边缘的水泥雕花虽已斑驳,却仍能看出当年精心设计的对称美学。生活区的墙壁上,褪色的“自力更生、艰苦奋斗”标语依稀可辨,字迹被风雨冲刷得柔和,却依然透着那个年代的激昂。街角的老邮局还保留着木质柜台,绿色的邮政信箱上“人民邮政”四个字虽已褪色,却承载着无数工人家庭的期盼与牵挂。不远处的工人文化宫里,斑驳的墙面上还能看到模糊的五角星图案,门前的石板路被几代人的脚印磨得光滑,傍晚时分仍能想象出当年工人下班后在此聚集、孩子们奔跑嬉戏的热闹场景。

成员感悟

站在这片建筑群中,仿佛能触摸到“单位社区”曾经的温度。红砖墙围起的不仅是居住空间,更是一个完整的生活共同体——从出生到养老,从工作到娱乐,都在这方天地里循环往复。老邮局的绿色信箱、工人文化宫的五角星,都是计划经济时代“单位办社会”的鲜活注脚,记录着个人与集体、空间与生活的紧密绑定。

如今,当“单位社区”的功能逐渐淡去,这些苏式建筑正迎来新的可能。斑驳的标语墙可以成为工业历史的展示屏,老邮局能变身为承载记忆的文创空间,工人文化宫的空旷大厅或许能奏响新时代的文化乐章。它们的价值早已超越建筑本身,成为连接过去与未来的纽带。如何在保留历史肌理的同时注入现代活力?如何让“人-空间-制度”的互动模式在当代延续?这片建筑群像一本摊开的历史书,既提醒我们工业文明的来路,也为城市更新提供着“活化而非固化”的启示——让工业遗产不只是沉默的标本,更成为能继续生长的生活容器。

洛阳轴承厂(洛轴集团)

参观纪实

站在洛阳轴承厂的厂区里,目光总会先被那组奇妙的视觉对话攫住:一侧是爬满岁月痕迹的老厂房,红砖墙上的斑驳标语依稀可见,锈蚀的铁窗棂框住了半个世纪前的工业记忆——那些轰鸣的老式机床、工人师傅们沾满油污的手套、用粉笔在黑板上标注的轴承参数,仿佛还在空气里沉淀着沉甸甸的质感;另一侧则是灯火通明的现代车间,机械臂以毫米级精度装卸钢坯,智能传送带载着半成品在恒温环境中流转,巨型轴承的内环外环在激光测量仪下泛着冷光,新旧空间仅一墙之隔,却像横亘着中国制造的半个世纪。

成员感悟

指尖抚过老厂房墙上“精工细作”的石刻,忽然读懂这碰撞里藏着的深意。从计划经济时代为第一台国产拖拉机锻造轴承,到如今为高铁、风电设备定制“大国重器”级核心部件,小小的轴承始终是工业机器的“关节”,而洛阳轴承厂的蜕变,恰是中国制造业从“跟跑”到“领跑”的缩影。“小轴承转动大国装备”,从来不是一句空话。从满足基本工业需求,到攻克“卡脖子”技术,洛阳轴承厂的生产线里,藏着的是中国制造业向产业链高端攀爬的执着——就像轴承本身,看似只是重复的转动,实则每一圈都在推动着更大的机器向前。

结语

这次实践彻底颠覆了我们的认知:课本里“计划经济”的冰冷概念,在布满手温的机床、泛黄的生产日志里有了温度;“工业遗产”也绝非过时的存在,而是能照见未来的镜子。这些钢铁与红砖的叙事告诉我们,中国现代化的每一步,都浸透着实干的汗水与精神的力量——这正是我们青年一代需要赓续的血脉。

(内容来源于:探访工业脊梁 赓续红色血脉)

一审一校丨胡树飞

二审二校丨高 昂

三审三校丨薛安国

核 发丨胡树飞