仰丰碑砺志

聆民声笃行

郑州大学马克思主义学院碧沙岗红迹团暑期社会实践

前言丨怀揣初心踏碧沙

马克思主义强调“实践是检验真理的唯一标准”,青年学子更需在实践中深化理论认知、厚植家国情怀。碧沙岗公园作为郑州市历史悠久的综合性公园,不仅是市民休闲游憩的重要场所,更承载着深厚的历史底蕴——它始建于1928年,是为纪念北伐战争中牺牲的烈士所建,园内矗立的北伐战争纪念碑、古朴庄重的三民亭、肃穆的烈士祠等红色遗迹,是传承红色基因、开展爱国主义教育的生动教材,更是观察红色文化在当代社会传承与发展的鲜活样本。

习近平总书记强调:“红色基因是中华民族的精神纽带,是坚定理想信念的源泉”。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,真正将马克思主义理论的“魂”与社会实践的“体”紧密结合,让书本上的理论在鲜活的现实土壤中生根发芽,郑州大学马克思主义学院碧沙岗红迹团怀揣着探寻红色印记、传承革命精神的初心,迈着坚定的步伐走进郑州碧沙岗公园,正式开启了这场兼具历史厚度与现实温度的暑期社会实践活动,期待在这片承载着烽火记忆的土地上,既能触摸历史的脉络,又能倾听当下的民声,让青春在理论与实践的碰撞中绽放光彩。

实践队员

代梦阳、李亚珍、张子璇、

李想、吴亚楠、石冬梅

实践内容

团队成员怀着崇敬之心自北大门踏入碧沙岗公园,刚一入园,一座庄严肃穆的北伐战士纪念碑便赫然矗立在眼前。碑体高耸入云,仿佛一位沉默的巨人,静静守护着这片承载着历史记忆的土地。碑身上,“北伐战士永垂不朽” 八个鎏金大字在阳光下熠熠生辉,每一笔都凝聚着对革命先烈的深切缅怀与崇高敬意。队员们不由自主地放慢了脚步,目光紧紧锁定在纪念碑上,仿佛能透过冰冷的石材,看到当年北伐战士们冲锋陷阵、浴血奋战的壮烈场景。

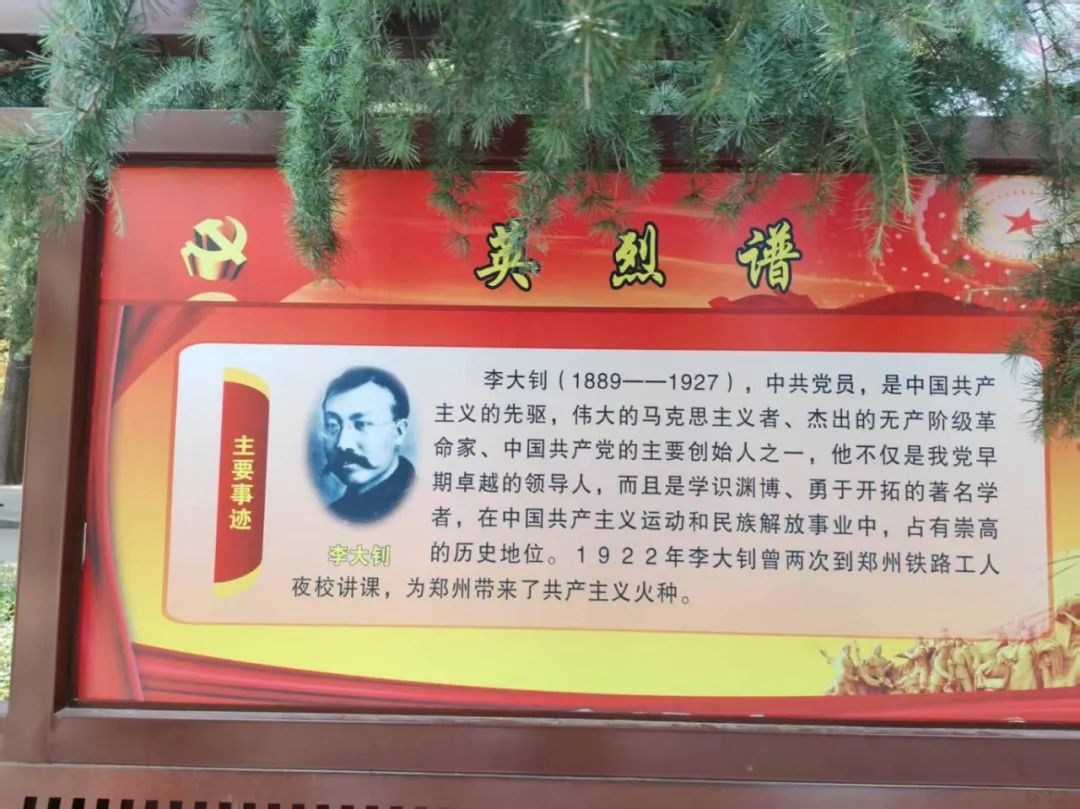

纪念碑前道路两旁是整齐排列的英烈谱,它们如同两列忠诚的卫兵,诉说着那段波澜壮阔的革命历史。泛黄的纸张上,一张张年轻的面庞定格在历史的长河中,他们的眼神坚定而执着,仿佛在向世人诉说着自己为了理想和信念不惜牺牲一切的决心。队员们缓缓走过,仔细辨认着每一个名字,轻声念出他们的事迹。从浴血奋战的将领到默默无闻的士兵,每一个名字背后都有着一段可歌可泣的故事,他们用生命诠释了忠诚与担当,让红色基因在这片土地上深深扎根。

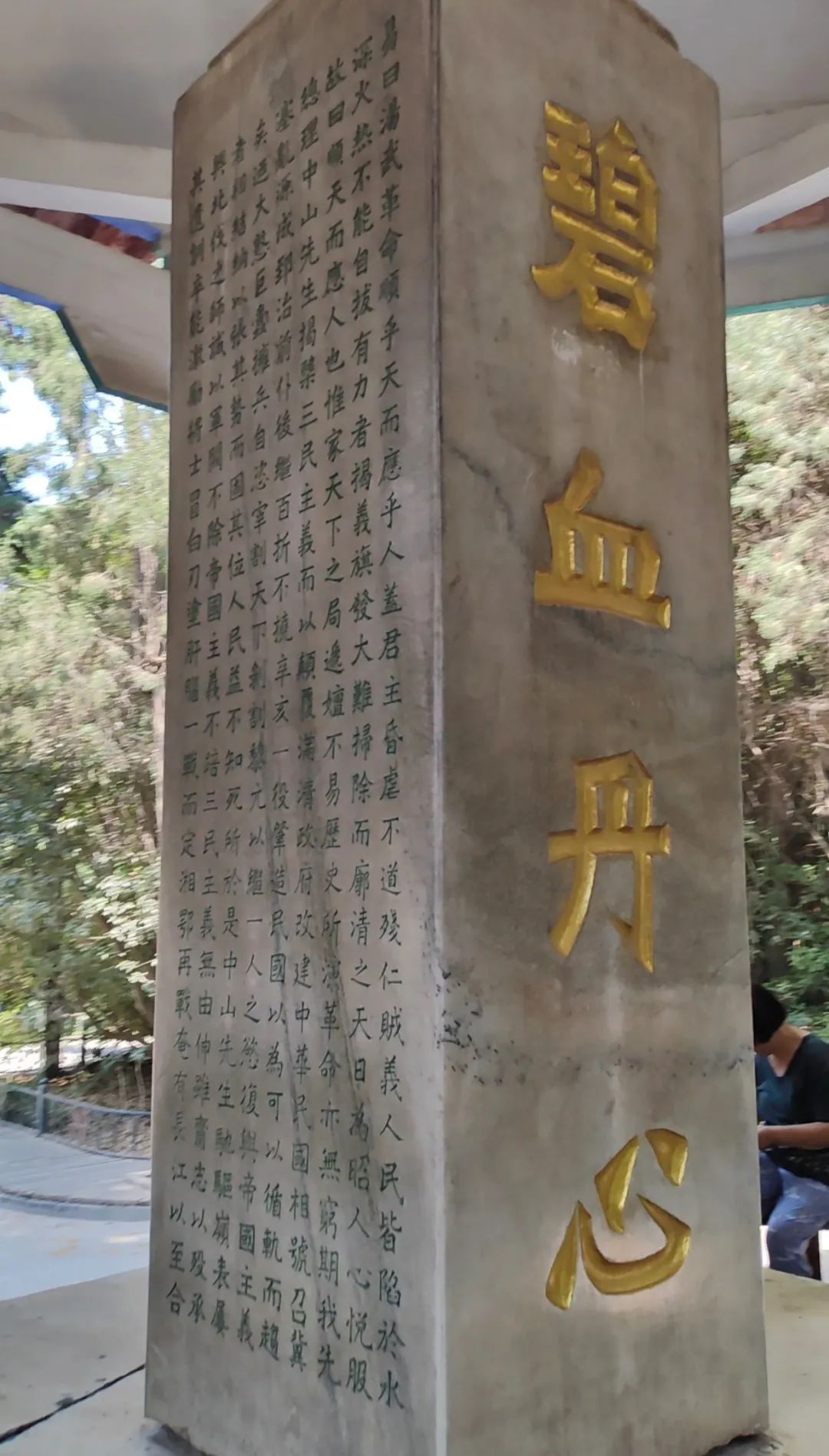

随后,团队成员来到了三民亭。这座古朴的亭子虽历经岁月沧桑,却依然散发着独特的历史韵味。队员们驻足亭前,认真聆听着关于三民亭来历的介绍。它是冯玉祥将军为了纪念孙中山先生的三民主义思想而建,见证了那段追求民族独立、人民解放的艰难历程。亭中石碑上的文字苍劲有力,每一个字都仿佛带着温度,诉说着先辈们对国家和民族的深情。队员们凑近石碑,仔细品读着上面的内容,仿佛能感受到孙中山先生当年为了国家前途奔走呼号的热忱,感受到无数革命志士为了实现三民主义而不懈奋斗的决心。

在三民亭前,队员们久久伫立,心中感慨万千。北伐战士纪念碑的庄严肃穆、英烈谱上的英勇事迹、三民亭中的历史印记,都让大家深刻感受到了红色基因的强大力量。这种基因是革命先烈用鲜血和生命铸就的,它承载着中华民族的精神追求,激励着一代又一代人奋勇前行。

熟悉而激昂的旋律响起,吸引了团队,跟随声音,实践团成员看到了碧沙岗红歌合唱团。老人们的歌声中饱含深情,仿佛将成员们拉回到那段波澜壮阔的革命岁月。每一句歌词,都承载着他们对往昔奋斗的深刻记忆,对革命先辈的崇高敬意,以及对如今幸福生活的珍惜。他们用歌声传递着坚定的信念与不屈的精神,那是历经岁月沉淀仍熠熠生辉的红色力量。

团队成员们深刻感受到红歌对老人们而言,不仅仅是一种音乐形式,更是情感的寄托和精神的支柱。他们在歌声中回味人生,相互交流,彼此的情感在红歌的纽带下紧密相连。这种集体活动不仅丰富了老人们的精神文化生活,更让他们在晚年找到志同道合的伙伴,感受到 “老有所陪” 的温暖。

实践团成员从老人们的歌声里,领悟到红歌所蕴含的深厚历史文化内涵,意识到传承红色文化的重要性。红歌的力量能够跨越时代,激励着一代又一代的人。成员们会更加主动地参与这类活动,用心聆听老人们的故事,将红色精神传承下去,让更多人感受到红歌的魅力与价值,为弘扬红色文化贡献自己的一份力量。

穿过红歌合唱团,一场热闹的耍花棍表演吸引了成员们的目光。阳光下,几位老人手持彩棍灵活舞动,花棍在他们手中仿佛有了生命。时而绕颈翻飞,时而腰际旋转,棍端的彩绸随动作划出绚丽弧线,配合着明快的节奏声,引得围观者阵阵喝彩。最令人惊叹的是一位短发老者,她能同时操控两根花棍,腾挪转体间毫无滞涩,每一个动作都透着数十年打磨的功底,将力量与柔美完美融合。

耍花棍对老人们而言不仅是健身方式,更是情感的表达。休息时,他们会热情地向围观者演示基础动作,讲解花棍的制作工艺,眼神里满是对这项技艺的珍视。有位老人说,年轻时跟着师傅学棍,如今带徒弟传承,看着越来越多年轻人感兴趣,比自己表演得好更开心。这种代代相传的坚守,让传统技艺有了延续的温度。

民俗文化的生命力藏在市井烟火里。耍花棍的每一个招式,都是前人智慧的结晶;老人们的每一次展示,都是对传统的致敬。

心得体会

参与此次碧沙岗公园红色实践活动,于实践团而言是一次深刻的精神洗礼与知识探寻之旅。

在红歌角,听着老人用颤抖却饱含深情的声音传唱红歌,那些从课本中熟知的旋律,因老人的亲身经历与情感注入,有了更鲜活的生命力。他们讲述的新中国建设故事,让实践团成员真切体会到红歌作为时代记忆载体的力量,明白红歌传承的不仅是音乐,更是对党和国家的深厚情感、对奋斗岁月的铭记。花棍体验环节,看似是简单的民间体育活动,却承载着老年群体对生活的热爱和对红色精神的别样传承。老人舞动花棍时的精气神,让团队成员联想到革命先辈们在艰难岁月中砥砺前行的劲头,深刻认识到红色精神并非只存在于宏大叙事中,也融入在民间日常活动里,以独特方式延续传承。门口的英雄谱,青年的英勇事迹直击心灵;三民祠的内容,将课本上“北伐战争”的文字,因真实历史遗迹和生动英雄故事,变得厚重而具体。这让团员们反思,马克思主义中国化研究不能仅停留在理论层面,要深入实践、触摸历史,才能真正理解红色文化根基,明白今日和平幸福生活的来之不易,也更坚定了传承红色基因、讲好红色故事,以研究助力红色文化弘扬的决心。

实践总结

此次碧沙岗公园红色实践活动,以红歌合唱调研、花棍体验、参观三民祠等为脉络,全方位、深层次挖掘了碧沙岗公园承载的红色文化内涵,为实践团成员研究红色文化传承与马克思主义中国化的融合,提供了丰富且珍贵的素材。

从红歌对红色历史与个人记忆的紧密联结,到花棍活动中红色精神的隐性传承,再到三民祠和烈士祠所承载的北伐战争历史厚重感,每一个环节都让团队深刻认识到郑州本地红色文化资源的丰富性与独特性。这些元素并非孤立存在,而是相互交织,共同构成了碧沙岗公园独有的红色文化生态,生动展现了红色文化在不同层面、不同形式下的传承与延续。

实践过程中,老年群体对红色文化的热爱与传承,为马克思主义中国化研究中红色文化传承路径,提供了民间视角的鲜活样本。他们以红歌抒发家国情怀、用花棍传递精神力量,让红色文化真正融入日常,焕发出新的活力。这启示实践团,在后续研究与实践中,要重视从民间、从群众生活中挖掘红色文化传承的案例。因为这些源自生活的传承方式,更具感染力和生命力,能让红色文“活”起、“传”下去,真正走进大众尤其是年轻一代的心里。

同时,此次实践也让实践团深刻体会到理论与实践结合的重要性。将马克思主义中国化研究与红色文化实地调研相融合,不仅让我们对红色文化的理解从书本理论落到了现实土壤,更发现了许多书本上没有的细节与故事,为学术研究注入了实践活力。未来,成员们需继续深耕红色实践沃土,主动从基层、从群众处汲取养分。一方面,把这些实践中获得的感悟和素材,融入到马克思主义中国化的学术研究中,让研究更接地气、更具时代价值;另一方面,通过举办红色文化宣讲会、打造红色实践研学路线等方式,将碧沙岗公园的红色故事、红色精神传播出去,助力红色文化在新时代绽放更耀眼的光芒。让我们的青春,在传承红色基因、践行马克思主义使命的过程中,熠熠生辉,书写属于我们这代马克思主义研究者的担当与作为。

(内容来源于:碧沙岗红迹团)

一审一校丨胡树飞

二审二校丨高 昂

三审三校丨薛安国

核 发丨胡树飞