针线绣党史

匠心传初心

当非遗技艺遇上红色记忆,针线间便织就信仰与文化的双重叙事。以汴绣为媒,党史教育不再停留于文字,而化作可触可感的艺术体验;红色精神亦借传统之形,焕发时代新生。

实践队员

王思涵、王冰琪、于宁、李泳欣

实践背景

新时代以来,习近平总书记多次强调党史学习的重要性,指出党的历史是“最生动、最有说服力的教科书”。与此同时,随着文化强国战略的深入实施,传承和弘扬中华优秀传统文化成为增强民族自信、培育文化认同的关键路径,非物质文化遗产作为传统文化的重要载体,其创造性转化、创新性发展被提升至国家文化发展的重要位置。

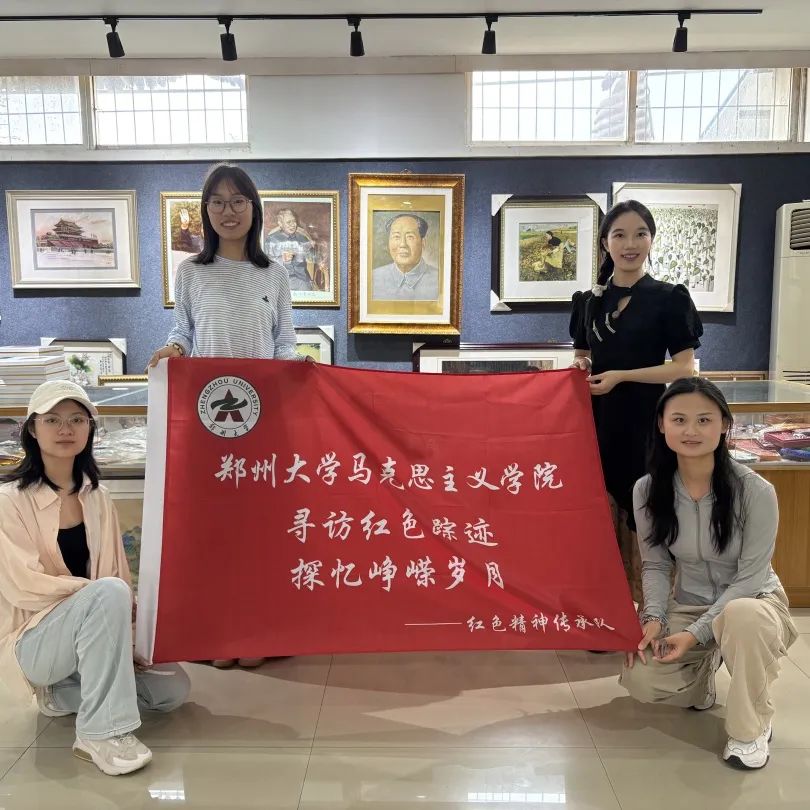

在这一背景下,如何将党史学习教育这一时代课题与中华优秀传统文化传承有机结合,成为研究的着重点。基于此,郑州大学马克思主义学院红色精神传承队王思涵、王冰琪、于宁、李泳欣四位队员,来到中国开封汴绣研究所展开实地调研。

主题介绍

汴绣作为“中国五大名绣”之一,起源于宋代开封,历经千年传承,以“绣工精致、针法细密、图案严谨、格调高雅”著称,2008年入选国家级非物质文化遗产名录,是中原文化乃至中华文化的璀璨瑰宝。其独特的艺术表现力、广泛的群众认可度,以及新时代下借助大数据技术升级为“文创新经济产业”的发展潜力,为承载党史文化提供了天然优势。

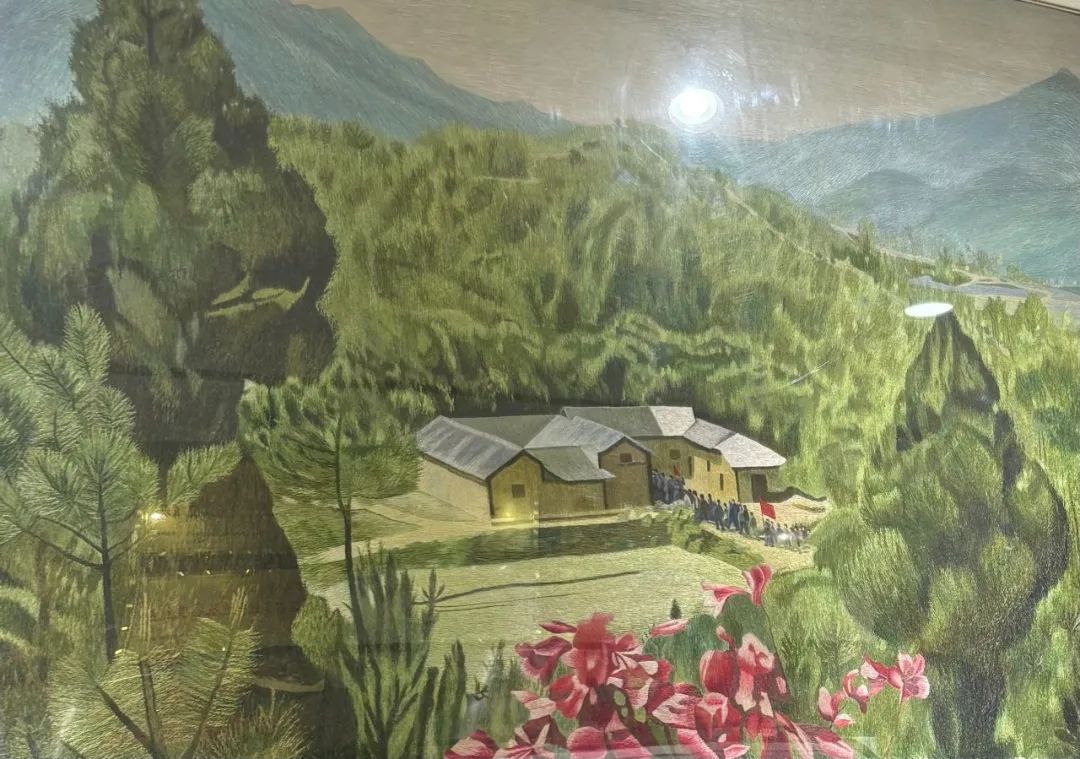

汴绣作品展

将汴绣融入党史学习教育,本质上是“红色基因”与“传统文化基因”的创造性融合。此外,这一策划也源于对当前党史学习教育形式的创新探索。借助汴绣这一群众喜闻乐见的文化形式,以互动性学习的方式,激发群众主动了解党史、参与创作的积极性,让党史学习从“被动接受”转变为“主动参与”。

实践内容

郑州大学红色精神传承队来到中国开封汴绣研究所,开启了一场融合非遗传承与党史学习的实践之旅。

抵达研究所后,队员们参观了场馆内陈列的党史主题汴绣藏品。在这里,可以近距离观赏不同时期的代表性绣品:从革命年代绣着“为人民服务”标语的经典之作,感受群众对党的深厚情感;到现代复刻长征场景的汴绣长卷,通过细腻的丝线纹路,重温红军长征的壮阔历程;再到以英雄人物为原型的肖像绣,在针脚的疏密中体会对先烈的缅怀之情。每一件绣品都将成为了解时代背景的窗口,队员们仔细记下绣品的细节特征与背后的历史关联。

随后,队员们走进绣坊,参观汴绣传承人的工作日常,观摩她们如何将红色精神融入针尖。

实践的重点环节是亲手体验汴绣制作。在传承人的指导下,队员们尝试绣制简易的党史元素的绣品,可能是五角星、党旗图案的局部,或是“不忘初心”等文字的片段。在穿针引线的过程中,亲身感受汴绣“慢工出细活”的匠心——每一针的角度、每一线的力度都需精准把控,这与革命年代共产党人精益求精、执着坚守的精神形成奇妙共鸣。经过亲手实践,队员们更深刻地理解“一针一线承载历史”的含义,让红色记忆在指尖的触感中变得鲜活。

实践最后,队员们整理参观笔记与体验感悟,结合所见所闻所感,梳理红色汴绣与党史发展的关联脉络,为后续的红色精神传播积累第一手资料。

实践成果

本次中国开封汴绣研究所的社会实践调研活动实践团收获了更多汴绣与党史交融共生的实践资料,队员们也针对本次社会实践总结出个人感悟,合作完成了相关实践报告。

实践意义

一方面,实践团聚焦汴绣中的党史主题,为这一国家级非物质文化遗产注入新的时代内涵与关注点,促进其在当代社会的传承、保护与创新发展;同时用党史学习教育新眼光和新观念来进行相关汴绣产品的设计,也创新了党史学习教育传播发展的形式。

另一方面,以“绣品观赏—技艺体验—故事挖掘”为实践路径,验证非遗融入党史教育的可行性与有效性,为“党史教育形式创新”相关研究提供了实践样本,有力推动党史教育理论与非遗传承理论的交叉融合。

结语

通过“从汴绣中回望党史中的峥嵘岁月”,实践团成员了解到汴绣不仅是一项非遗技艺,更是党史学习的“红色纽带”。一针一线背后,是匠人对民族精神的坚守。红色文化深藏在汴绣的脉络里,等待实践团主动发掘与传承。在参观过程中,成员们深深惊叹于汴绣作品的出神入化,也沉浸在党史的厚重之中。这次实践调研进一步激发了队员们的文化自信与爱国情怀,让成员们领悟到新时代青年学习研究党史、传承红色文化的责任与使命。

(内容来源于:红绣映初心实践队)

一审一校丨胡树飞

二审二校丨高 昂

三审三校丨薛安国

核 发丨胡树飞