桐下寻踪传浩气

时代新程看我行

焦桐广场是兰考大地的精神地标,也是全国人民的情感寄托。无论春去秋来、岁月流转,它都永远是镌刻着焦裕禄精神的生动教科书,永远是感召我们扎根基层、服务群众的鲜活教材,永远是鞭策我们迎难而上、实干兴邦的不竭力量源泉,永远熠熠生辉。

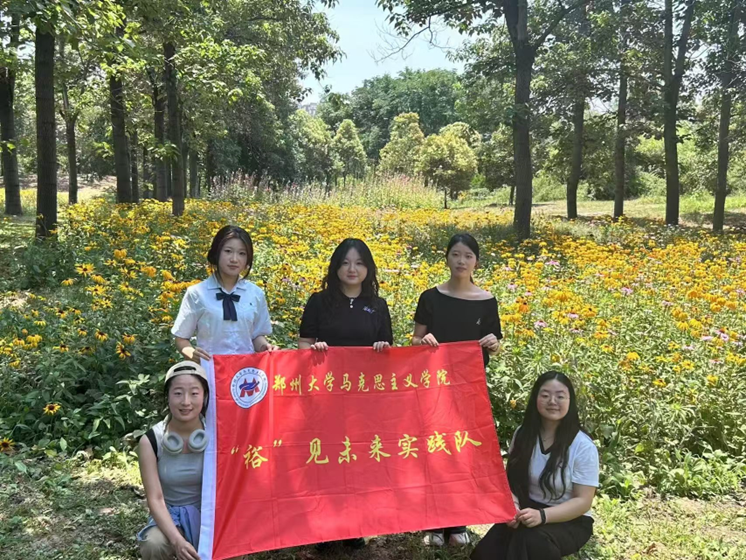

团队成员

张墨涵 杨静怡 钟文梅 杨谨励 张艺琳

李召阳 曲静一 彭浩鑫 宋丽利 杨丽娟

廖湘云 吴 慧 童嘉奕

一、实践地点

焦桐广场坐落于兰考县城北,以一株见证岁月的泡桐树为核心,这株由焦裕禄同志亲手栽种的焦桐,如今已亭亭如盖,树围达4.1米,树高23米,成为承载精神记忆的鲜活地标。广场依桐而建,总面积约1.2万平方米,设有焦裕禄事迹浮雕墙、为人民服务主题雕塑群,以及镌刻着亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献精神内涵的纪念石,无声诉说着当年治沙造林、改善民生的动人故事。作为弘扬焦裕禄精神的重要场所,这里常年绿树成荫,访客络绎不绝,成为人们感悟初心、汲取力量的精神驿站。

裕见未来实践团带着对榜样的深切缅怀,走进兰考县焦桐广场,在焦桐树下驻足凝视,触摸树皮上的岁月痕迹,聆听一棵泡桐映初心的往事,深刻体悟焦裕禄同志带领群众战风沙、植泡桐的实干担当,让新时代青年在与历史对话中,厚植为民情怀,积蓄奋进前行的力量。

二、实践过程

(一)驻足焦桐:践行奋斗誓言

在焦桐下,成员们满怀着深切的敬意,凝视着这棵由焦裕禄亲手栽种的泡桐。粗壮的树干上布满了深浅不一的纹路,繁茂的枝叶向四周舒展,仿佛在无声地诉说着半个多世纪以来的风雨历程。那深入地下的根系,紧紧抓住这片曾经贫瘠的土地,见证着焦书记带领兰考人民与三害抗争的峥嵘岁月。实践队深深触动于他改天换地的决心——为了让兰考摆脱贫困,他走遍田间地头,实地考察,制定治理方案,带领群众种泡桐、固沙丘,用实干描绘着兰考的未来蓝图。

而焦桐如今在风沙中愈发挺拔的身姿,结合当地群众焦书记种的泡桐,就是实践队的精神支柱的话语,更让我们心潮澎湃。这让成员们真切明白什么是鞠躬尽瘁——即便身患重病,他依然牵挂着兰考的发展和百姓的生活,将自己的全部心血都倾注在这片土地上。这棵枝繁叶茂的焦桐,正是焦裕禄同志艰苦奋斗、无私奉献最有力的见证。

(二)石碾铭志:延续实干基因

立于焦桐广场的那盘石碾,碾盘上深浅不一的凹槽里还残留着细碎的沙土,木架上斑驳的漆皮记录着岁月的痕迹。当手掌轻按在冰凉的碾砣上,仿佛能感受到当年焦裕禄书记和群众一起碾制治沙种子的温度——那时为了培育耐旱的泡桐种苗,他带着乡亲们把草籽、树种在石碾上反复碾压筛选,寒冬里的碾盘旁,总能看到他呵着白气、搓着冻红双手的身影。碾盘边缘那圈被磨得光滑的弧度,藏着他事事亲为的执着。当年制定深栽泡桐方案时,他就在这石碾旁召集技术员和老农开诸葛亮会,地上摊着沙土样本,手里捏着树苗,一遍遍演示栽种深度:埋深一尺,根才能扎牢,风沙才刮不倒。那些沾满泥土的布鞋印,在碾盘周围叠了一层又一层,最终化作了兰考大地上蔓延的绿意。石碾旁的说明牌上,贴着一张泛黄的老照片:焦书记正和群众围着石碾分装种子,他的笑容映在每个人眼里。

如今,这盘石碾早已不再用于劳作,却成了最鲜活的教材——它让实践队看见,真正的实干不是惊天动地的壮举,而是像这样,把每一件关乎群众的小事做细做实。望着石碾,再看如今兰考田间的自动化灌溉设备、标准化种植基地,实践队忽然明白:焦裕禄留下的实干基因,从来不是停留在过去的故事,而是要像这石碾一样,在新时代的土壤里继续碾磨出更实在的成果。作为青年一代,唯有把双脚踩在大地上,把心思用在解难题上,才能让这份实干精神永远生长。

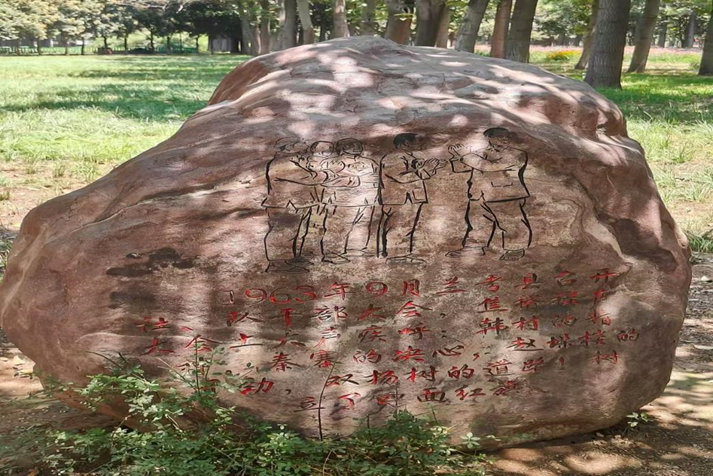

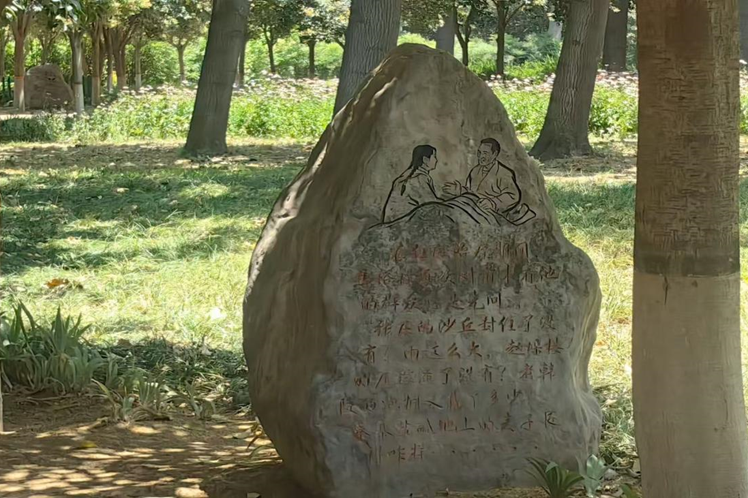

(三)石前沉思:勇担时代之责

站在焦桐广场那方镌刻着文字的纪念石前,实践队员俯身凝视,那些记载着焦裕禄同志治沙事迹的字迹,历经风雨却依旧清晰。当指尖轻触石面的凹凸纹路,仿佛能感受到当年他带领群众在沙地里奋战的灼热温度。石上几个大字,笔锋里藏着他改变兰考面貌的执着与坚韧。纪念石旁的简介牌上,带领群众种泡桐、挖沟渠,三年间使兰考沙丘固定面积达80%的文字,诉说着他用实干书写的传奇。我们仿佛看到,在寒风凛冽的冬日,他踩着冻硬的土地勘察地形;在烈日炎炎的盛夏,他蹲在田埂上与老农探讨治沙办法。这份扎根基层、求真务实的作风,让三害肆虐的兰考渐渐有了生机。

在纪念石前静静伫立,实践队员们心中涌起强烈的使命感。焦裕禄同志用一生践行了为人民谋幸福的誓言,而这方石头,正是他精神的无声见证。作为新时代的青年,我们当以他为标杆,把个人奋斗融入社会发展,在平凡岗位上书写不平凡的篇章,让担当与奉献成为青春最亮丽的底色。

三、实践纪实总结

每一片焦桐的新叶在晨光中舒展,都像是在续写种树治沙的未竟篇章;每一道树皮的裂痕里,都藏着焦裕禄书记弯腰扶苗时的温度;每一缕穿过枝叶的阳光落在广场青石板上,都印照着“为民”二字的清晰轮廓。在焦桐广场的驻足凝望中,实践队从树干皲裂的纹路里,望见他顶着风沙勘察地形的执着——那时的兰考,沙丘移动如野马,他却带着技术员在沙窝里插标杆、记数据,把深栽泡桐固沙的法子写进笔记本,字里行间都是跟风沙较劲的硬气;从枝叶交错的缝隙间,读懂他前人栽树,后人乘凉的远见——他知道一棵泡桐改变不了兰考,但千棵万棵就能锁住流沙,这种功成不必在我的胸襟,让焦桐从广场上的孤株,长成了如今覆盖全县的绿色海洋。

今日兰考,焦桐已从防风固沙的生态树,变成了带动百姓增收的致富桐,而新时代的青年,正站在更广阔的沙地上——乡村振兴的田垄间,需要有人像当年栽桐树那样,埋下产业的种子;科技创新的实验室里,需要有人像攻克三害那样,啃下技术的硬骨头;基层治理的网格中,需要有人像走村入户那样,把脚印踩进群众的心坎里。这一切,都呼唤着青年传承焦桐的精神:要有扎根的韧劲,像树苗深扎沙地般,在基层岗位上沉下心、扎下根;要有生长的闯劲,像枝叶冲破阻碍般,在新赛道上敢探索、敢突破;更要有奉献的情怀,像焦桐为大地遮荫般,把个人理想融入时代洪流。

(内容来源于:裕见未来实践团)

一审一校丨胡树飞

二审二校丨高 昂

三审三校丨薛安国

核 发丨胡树飞