行走河南

豫见古都

洛阳篇

触摸绿松石龙鳞,

听见3700年前的中国心跳

瞻彼洛矣

维水泱泱

在二里头的宫殿夯土上,

隋唐天街的车辙印突然苏醒——

原来从"最早中国"到"盛唐神都",

洛阳城的地下,

始终奔涌着从未熄灭的文明火焰。

团队成员

吴京博、李奇瀚、宋怡甜、李苗雨、吕兰智

苏珊、李尚芊、白羽茜、苏柏羽、彭家蕊

卫子煜、王辛怡、刘梦姗、平雯文、李佳树

“洛阳博物馆”——鼎力天下的文明中枢

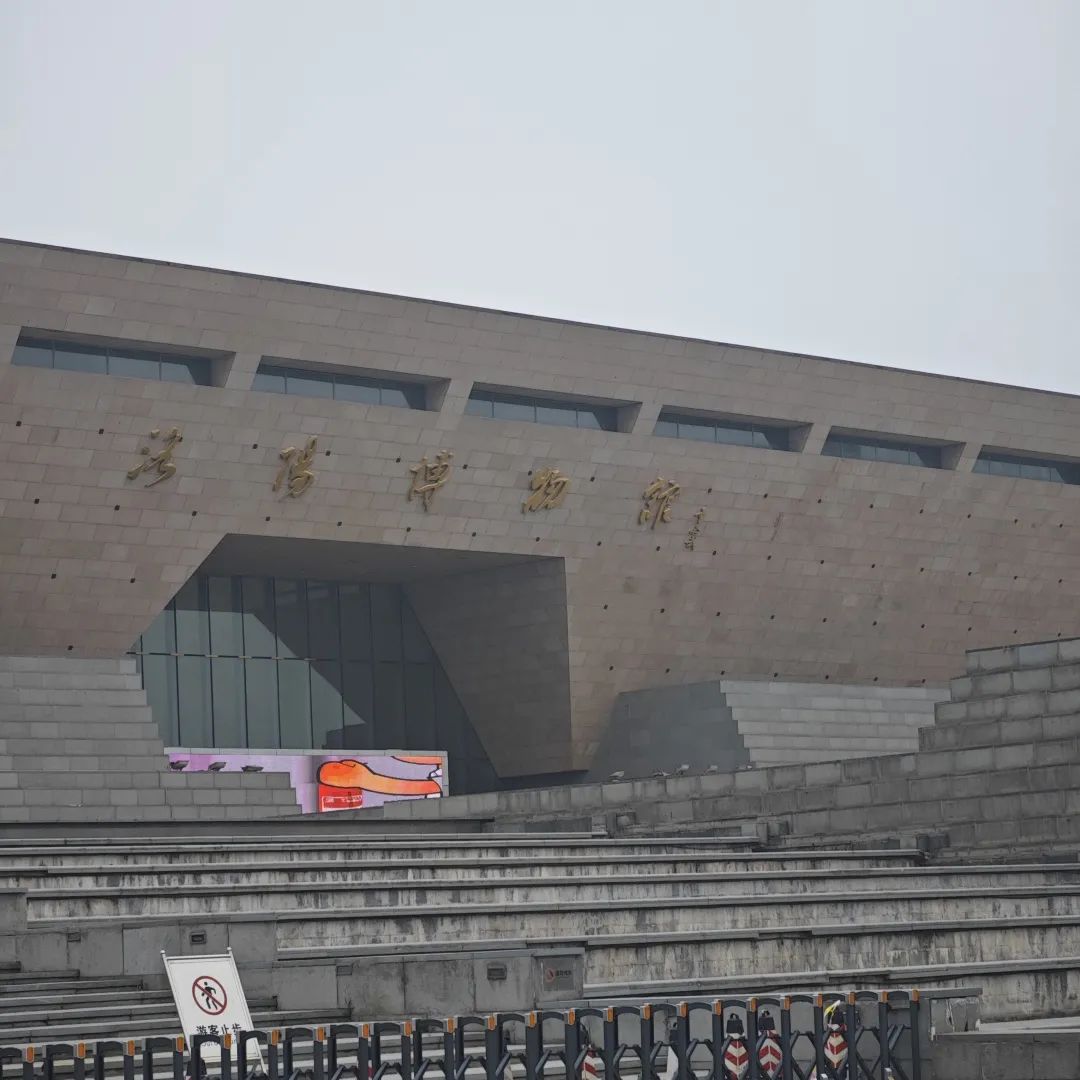

团队首站抵达洛阳博物馆,这座矗立在洛河之畔的建筑,以“鼎立天下”为设计意象,本身便是都雄浑气象的当代诠释。

馆内常设的“河洛文明”展,如一部厚重的典籍,系统铺展着洛阳从夏商至明清的都城记忆。青铜器展区内,西周“王作宝尊彝”方鼎的纹饰仍泛着幽光,饕餮纹间的云雷纹仿佛还在诉说着礼乐文明的庄严;唐三彩馆里,骆驼载乐俑的釉色历经千年依旧鲜亮,胡人乐师的神情生动如初,让人想见隋唐时期“万国来朝”的盛景;北魏永宁寺遗址出土的泥塑佛面,虽只剩残片,却以温润的陶质与悲悯的眉眼,留存着佛教东传与中原文化交融的印记。

调研中,团队关注到博物馆通过数字投影技术复原等现代技术,未消解历史的厚重,反而让沉睡的文物有了“对话”的温度,使洛阳作为“天下之中”的都城基因,在当代观众心中生根。

团队成员认真观览博物馆展出文物

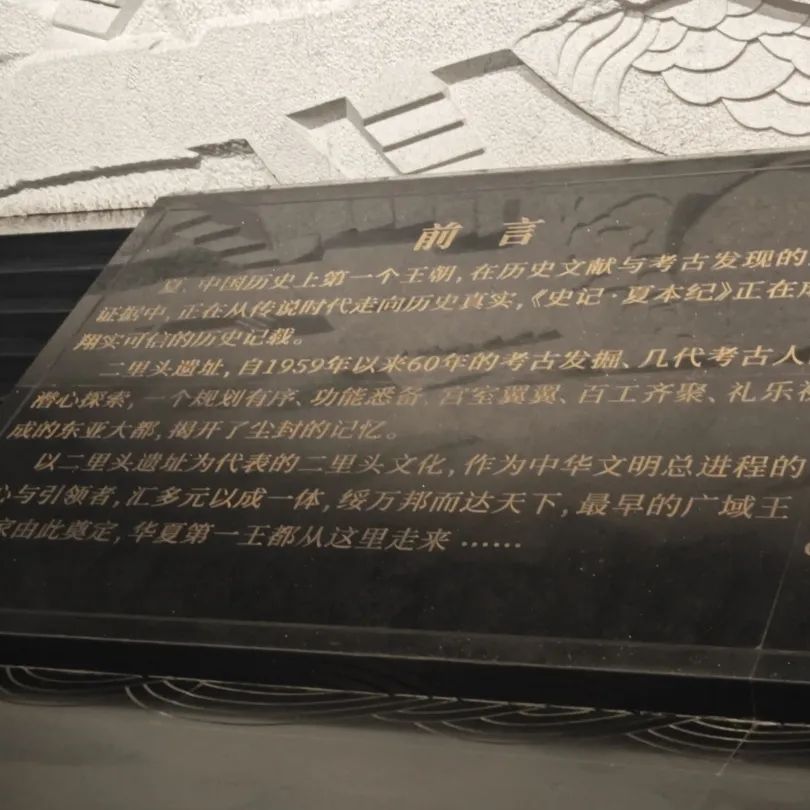

二里头——绿松石龙的当代觉醒

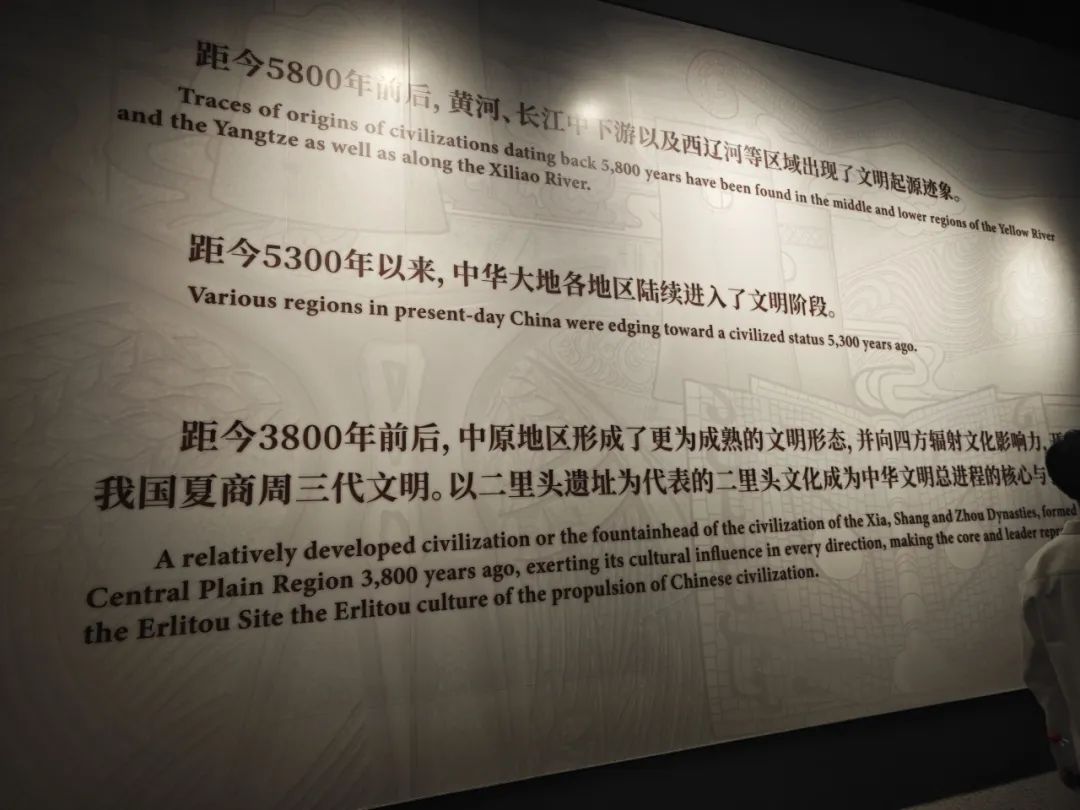

从市区向东南行约20公里,二里头夏都遗址博物馆静静矗立在伊洛河畔,馆舍设计取“器以载道”之意,外墙的夯土肌理与遗址的黄土浑然一体,仿佛从三千八百年前的大地中生长而出。

步入展厅,绿松石龙形器的复原件在灯光下流转着细碎的光泽——这条由2000余片绿松石拼嵌的“龙”,出土于遗址3号宫殿基址,龙身蜷曲,昂首挺胸,是夏代礼制与信仰的直接见证。透过玻璃展柜望向遗址现场,宫殿区的夯土台基轮廓清晰可辨,柱洞排列整齐如旧,考古工作者正在进行的保护性发掘,让“中国最早的宫城”“最早的青铜礼器群”“最早的铸铜作坊”等实证,一点点从黄土中苏醒。团队在此重点考察早期文明的考古实证价值:二里头遗址的“井”字形道路网、宫城与手工业作坊的分区布局,印证了“筑城以卫君,造郭以守民”的城市规划传统;青铜爵、斝等礼器的规范化形制,昭示着“器以载道”的礼乐体系已具雏形。

这些发现以实物证据回答了“何以中国”的根本命题——中华文明的统一性与连续性,早在夏代便已埋下伏笔。

隋唐遗址博物馆——神都气韵的当代回响

调研最后一站,团队来到隋唐城遗址博物馆,这里坐落在隋唐洛阳城宫城核心区,馆内展览与室外遗址区连成一片,让人得以在同一空间里,触摸盛唐的脉搏。展厅中央,1:500的隋唐洛阳城模型气势恢宏:紫微城居北,太液池波光潋滟;定鼎门正南,天街笔直如线,连接着伊阙龙门;洛水穿城而过,通济渠舟楫相望——这座由宇文恺规划的都城,以“天中”为坐标,将自然山川与人文建筑融为一体,尽显“天人合一”的规划智慧。移步室外遗址区,武则天时期的明堂

遗址柱础犹存,巨大的夯土坑中,让人想见当年“万象神宫”的巍峨;天堂遗址旁,现代复原的木构廊道蜿蜒其间,游客驻足于此,既能看到唐代砖瓦的残片,也能望见远处洛阳新区的高楼大厦。这种“遗址与城市共生”的景象,恰是古都文脉延续的生动注脚。团队注意到,博物馆会举办“神都夜宴”活动,历史场景的沉浸式再现,让“盛唐气象”不再是史书里的文字,而成为可感可知的文化体验。

此次洛阳调研,串联起华夏文明从起源到鼎盛的关键链条。洛阳博物馆的文物集群,是古都文明的“百科全书”,让三千年都城史有了具象载体;二里头遗址的考古发现,为“最早中国”提供了实证,锚定了中华文明的根脉坐标;隋唐城遗址的古今交融,则展现了古都文脉在当代的创造性转化。从夏代绿松石龙的幽光,到唐代三彩马的绚丽;从二里头宫城的夯土,到隋唐天街的石板——这些跨越三千年的文化遗存,共同印证着中华文明“多元一体、连绵不绝”的深刻特性。当数字技术让青铜礼器“开口说话”,当考古现场与城市天际线交相辉映,我们愈发清晰:古都文化的传承,不仅是保护一座城、一件文物,更是守护“何以中国”的精神密码,让历史的智慧滋养当下,让文明的火种照亮未来,为中华民族现代文明的建设,注入源自“天下之中”的深厚动能。

(内容来源于:行走河南 豫见古都实践队)

一审一校丨胡树飞

二审二校丨高 昂

三审三校丨薛安国

核 发丨胡树飞