以青春创意

焕新洛阳水席非遗活力

时值仲夏,实践队怀揣着对传统文化的热爱,肩负起传承的使命,投身于国家级非物质文化遗产——洛阳水席的传承与创新实践中。洛阳水席,不仅是一种独特的饮食文化,更是历史与传统交织的生动见证。实践队选择以洛阳真不同饭店为核心实践基地,深入挖掘洛阳水席的深厚底蕴,尝试以青春的创意为其注入新的活力,让古老的非遗文化在新时代绽放别样光彩。

团队成员

张倍瑜 张灿

溯源:千年传承,“真不同”的水席印记

洛阳水席,作为豫菜的重要代表,宛如一部生动的史书,记录着河洛大地的历史变迁与饮食文化的发展脉络。它的历史源远流长,其菜肴制作工艺最早可远溯至东周时期,而筵席组合形式则可上溯到唐代,至今已有1300多年历史。洛阳水席当之无愧地成为中国迄今保留下来的历史最久远的名宴之一,与龙门石窟、洛阳牡丹并称为“洛阳三绝”。

起源传说:历史与文化的交织

关于洛阳水席的起源,流传着许多充满传奇色彩的故事。其中一种说法与一代女皇武则天密切相关。相传武则天巡视洛阳时,地方长官进献了一桌“水系”菜肴。当时吃腻了山珍海味的武则天,对这荤素搭配、花样众多且清新可口的宴席赞不绝口,并询问陪侍臣僚的看法。臣子们见女皇喜爱,自然纷纷附和。在武则天的推介下,水席从民间走进了宫廷。此后,每逢喜庆大典,武则天总以水席犒赏臣下,水席也因此登上大雅之堂,成为唐代的“宫廷宴”“官场席”。随着宫廷和官府的推崇,水席的菜品变得更为丰富多样,制作工艺也愈发精湛。

古老传说为洛阳水席增添了浓厚的文化底蕴和神秘色彩,使其在岁月的长河中更具魅力,也反映了当时社会的政治、文化背景以及人们对历史人物的独特解读。

发展历程:从宫廷到民间的流传

在唐武周时期,中国饮食习俗从分食制逐渐转向合食制,宴席形式发生了质的变化,洛阳水席正是在这样的背景下应运而生,成为宫廷用宴之一,体现了当时“大唐国风”的独特风貌。唐明堂遗址出土的残碑上“汤者上宴,水错山珍成席,武皇宴外使……”的文字,是目前有关洛阳水席的最早记载。宋《异馔录》中也有“武皇之席,行云流水……”的描述,并提及了“水席”的用餐礼仪。

随着时间的推移,洛阳水席从宫廷逐渐走向民间。明朝福王朱常洵封于洛阳,其王府里待客用的水席大宴,便是今天“洛阳水席”的前身。到了清晚期,洛阳赵府家厨白敬斋发现祖传下来的“水席菜谱”。依据此谱,白敬斋推出了水席,并很快在洛阳城乡流行开来,号称“洛阳官场”席,洛阳水席之名也正式得以确认,白敬斋也被尊称为“洛阳水席王”。白敬斋去世后,因其无子,入赘女婿于闷得其真传,开“于家饭铺”经营水席,还曾在慈禧的洛阳行宫、袁世凯的帅府、吴佩孚的家中专司水席制作,使得洛阳水席在当时声名远扬,成为洛阳上下举办筵席的首选。90年代末,真不同饭店并入洛阳酒家集团,在新时代的舞台上继续书写着属于自己的传奇。

“真不同”的传承之路:

百年坚守,铸就辉煌

在洛阳水席的传承历程中,“真不同”饭店犹如一座巍峨的灯塔,照亮了水席传承与发展的道路。“真不同”始创于1895年,前身为“于记饭铺”“新盛长”,1947年正式定名“真不同饭店”。自创立以来,“真不同”始终专注于经营洛阳水席,凭借着对传统技艺的坚守和对品质的执着追求,逐渐在洛阳饮食界崭露头角。

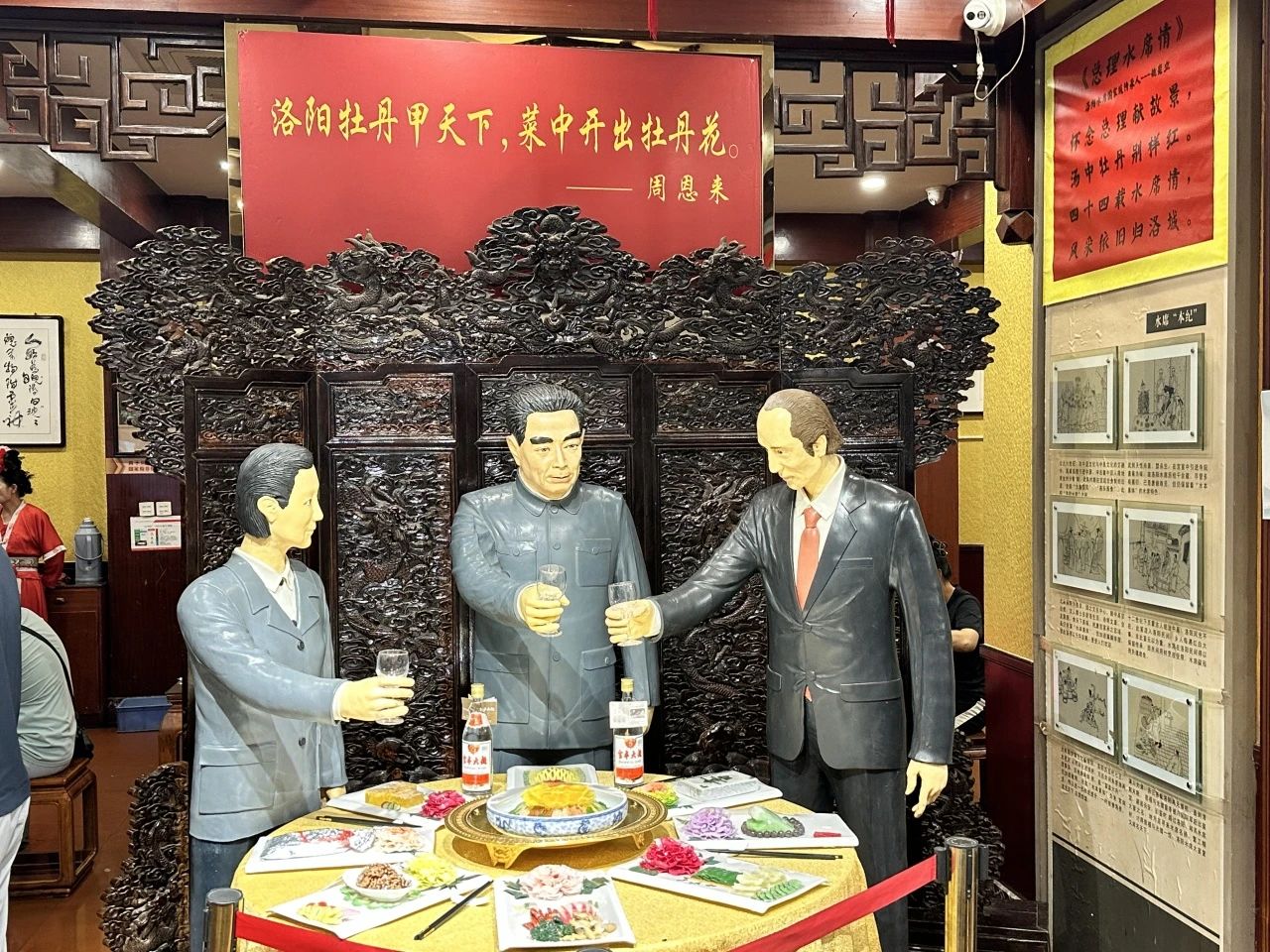

1973年10月,周恩来总理陪同加拿大总理特鲁多来洛阳参观访问,洛阳的名厨为他们精心烹制了一道清香别致的“洛阳燕菜”。厨师还别出心裁地用鸡蛋精心制作了一朵牡丹花放在燕菜上,周总理见后十分高兴,风趣地说:“洛阳牡丹甲天下,菜中开出牡丹花”。从此,“洛阳燕菜”正式更名为“牡丹燕菜”,并誉满中外。

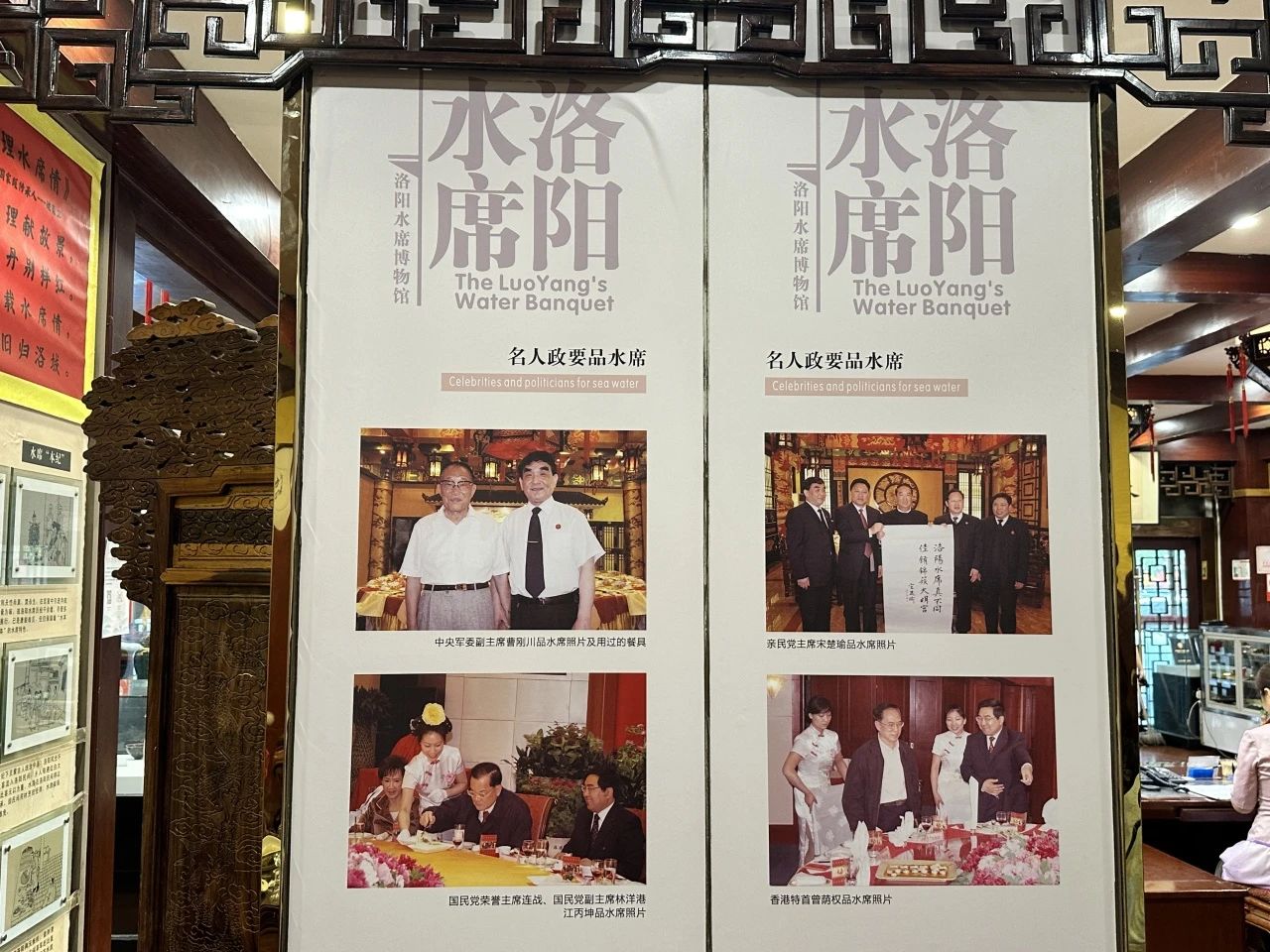

2002年牡丹花会前夕,“真不同”大胆创新,推出宫廷水席及武皇水席,这一举措深受食客们喜爱。同年,洛阳水席被认定为“中国名菜”。此后数年,“真不同”凭借卓越的品质和独特的文化魅力,被授予“国际餐饮名店”称号,并于2008年入选“国家级非物质文化遗产”。“真不同”洛阳水席制作技艺的第五代传承人姚炎立,也被国务院认定为国家级非物质文化遗产代表性传承人。

多年来,“真不同”饭店的广大厨师在继承传统烹饪技艺的基础上,积极开拓创新,潜心研制,对洛阳水席的品种和结构进行了不断的提升改造,使其更加丰富多样,满足了不同食客的需求。如今,“真不同”不仅是一家饭店,更是洛阳水席文化的传承与展示中心,吸引着来自全国各地乃至世界各地的游客前来品尝这一独特的美食盛宴,感受洛阳水席的独特魅力。

传承:深度探寻,守护文化脉络

实践期间,实践队怀着敬畏之心,全身心地投入到对洛阳水席传承技艺的深入学习与记录中,期望能够为这份珍贵的非遗技艺留存下最真实、全面且细致的文化脉络。

跟随传承人,感悟传统魅力

每日凌晨,万籁俱寂时,“真不同”饭店的采购人员便奔赴市场。实践队亲眼目睹了水席选料“必鲜”的严苛标准,每一种食材的选择,都关乎着水席最终的品质。只有最优质、最新鲜的食材,才能为后续的烹饪奠定坚实的基础。

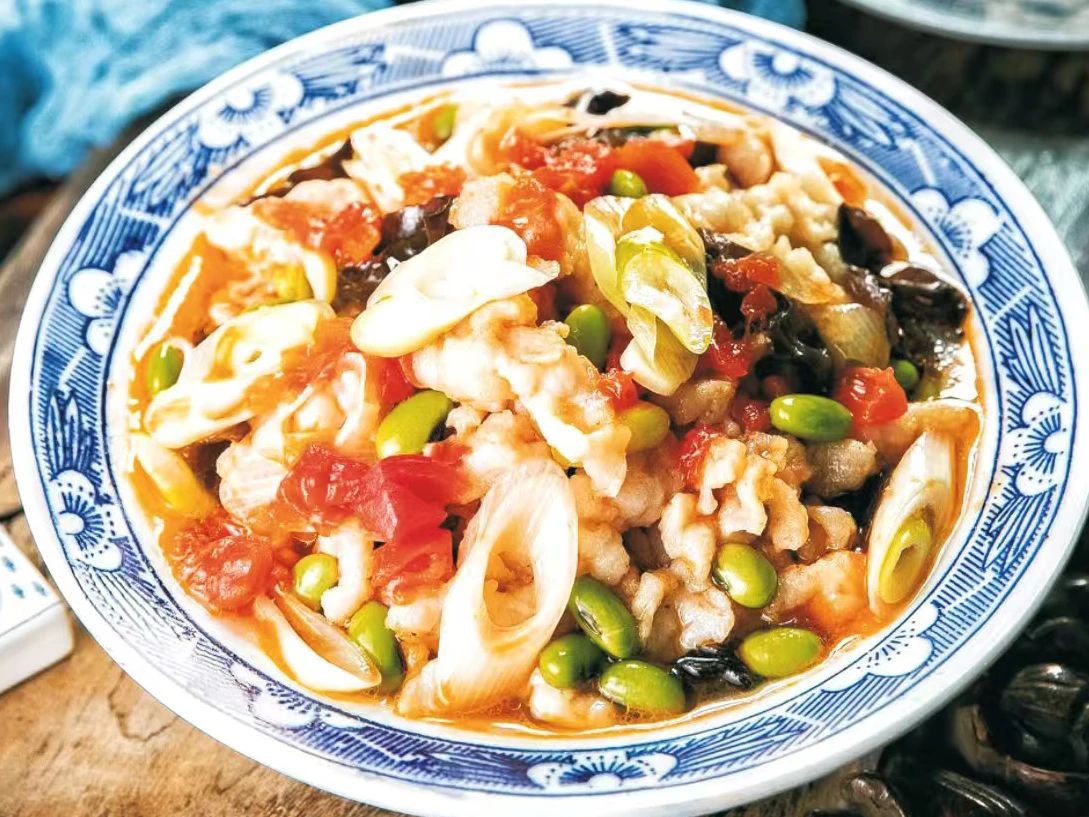

进入厨房,非遗传承人在炉灶与案板之间演绎着一场精彩绝伦的烹饪技艺之舞。制作牡丹燕菜时,薄如蝉翼的萝卜片,被巧妙地切成花瓣形状,一片片精心拼接,逐渐勾勒出一朵娇艳欲滴的牡丹。这一过程不仅需要精湛的刀工,更需要对食材特性的深刻理解和多年积累的经验。每一刀的力度、角度,都经过了无数次的揣摩与实践,才能达到如此炉火纯青的境界。

在制作焦炸丸子时,搓制成型的丸子大小均匀,圆润饱满。在高温的作用下,丸子逐渐变得金黄酥脆,外酥里嫩的完美口感就此诞生。这其中的每一个步骤,都蕴含着传承人数十年如一日的坚守与钻研,每一个细节都凝聚着他们对传统技艺的敬畏之心。

记录与整理,留存文脉印记

实践队深知,文字和影像记录对于非遗传承的重要性。在实践过程中,实践队以文字为笔,详细记录下洛阳水席24道菜的历史典故。从每道菜的起源,到其在不同历史时期的演变,再到与当时社会文化背景的关联,实践队都进行了深入的挖掘与梳理。例如,牡丹燕菜与武则天的传奇故事,不仅体现了这道菜的独特历史渊源,更反映了当时宫廷饮食文化与政治的紧密联系。同时,实践队用影像为媒,全方位、多角度地拍摄了“炸、溜、煮、烩”等烹饪技法。从食材入锅的瞬间,到烹饪过程中汤汁的翻滚变化、菜品色泽的逐渐呈现,再到最终成品的完美亮相。实践队希望通过这份记录,能够让更多的人了解洛阳水席,为这份珍贵的非遗技艺的传承与发展贡献自己的一份力量,让洛阳水席在未来的岁月中依旧能够清晰溯源,代代相传。

创新:青春视角,文创赋能转化

在深入了解洛阳水席的深厚文化底蕴和传统制作工艺后,实践队陷入了思考:如何让这份古老的文化遗产,在现代社会中重新焕发生机,尤其是走进当代年轻人的生活。经过反复讨论与探索,实践队决定以“青春化表达”为突破口,通过文创设计等创新方式,为洛阳水席赋予新的时代内涵,让非遗在青春创意的激荡中焕活新生。

文创设计融合

1、口罩、抱枕、T恤

日常陪伴的文化使者:将实践队设计的IP形象应用到抱枕、T恤等日常生活用品中,使其成为洛阳水席的“青春代言人”。在抱枕设计中,实践队让IP人物手持水席餐具,身旁摆放着迷你版水席菜品,生动有趣的画面让人忍俊不禁。当人们抱着这样的抱枕休息时,仿佛能够感受到洛阳水席的独特魅力。

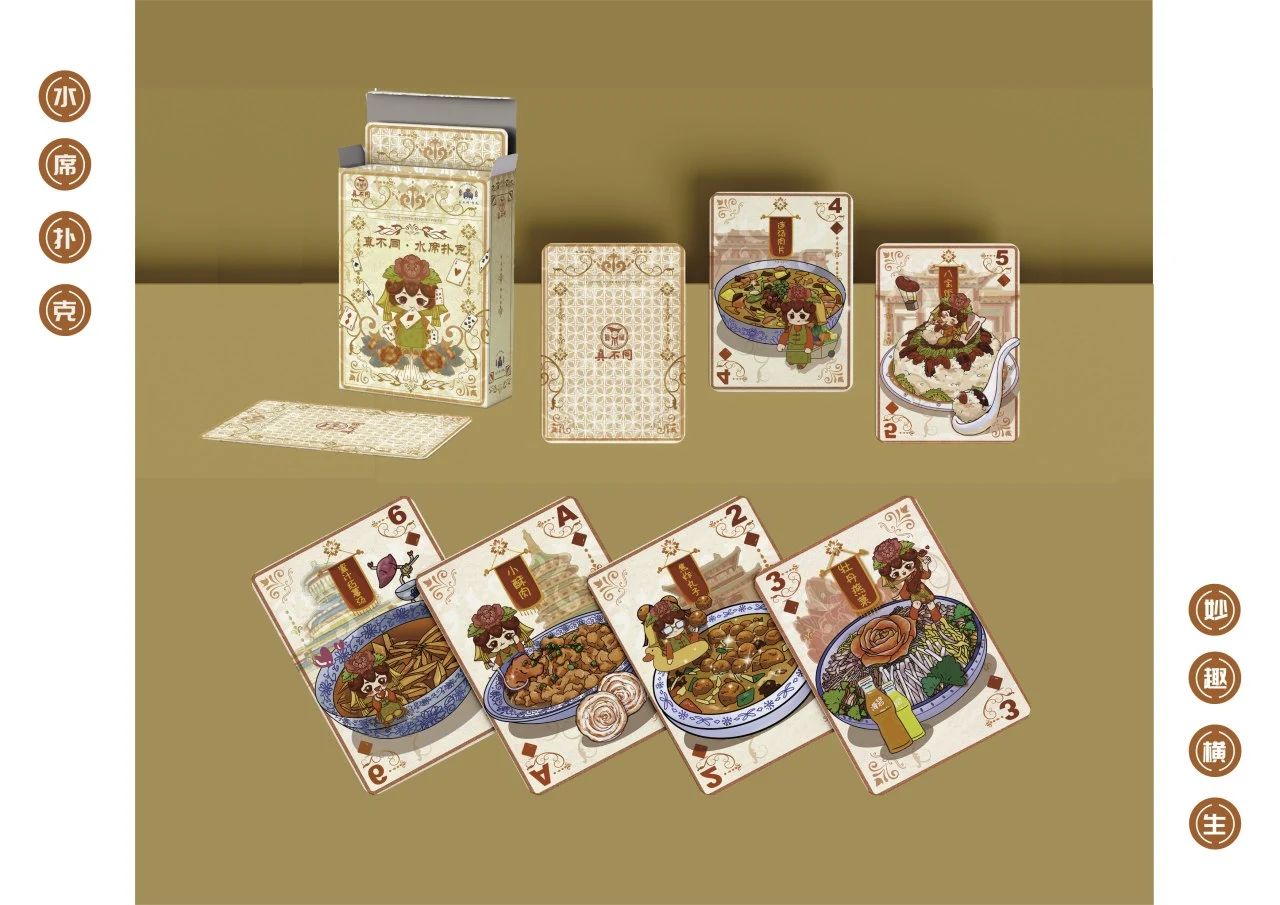

2、水席扑克牌

娱乐中的文化传播:实践队将小酥肉、焦炸丸子等经典名菜,与洛阳明堂、应天门等建筑元素相结合,印刻在扑克牌的牌面上。每一张牌面都仿佛是一个小小的文化窗口,当人们进行纸牌游戏时,就能直观地感受到洛阳水席与盛唐文化的碰撞与交融。这种将传统文化与娱乐产品相结合的方式,极大地增加了文化传播的趣味性和互动性,让年轻人在轻松愉快的氛围中了解洛阳水席的文化符号。

3、水席丝巾

时尚穿搭中的非遗元素:对于丝巾和帆布袋的设计,实践队将水席图案进行了艺术化处理,融入了现代时尚设计理念。丝巾上,水席菜品的线条勾勒与牡丹花纹饰相互映衬,色彩搭配和谐而富有层次感,既展现了传统水席文化的韵味,又不失时尚感,为洛阳水席“破圈”传播注入新动能。

包装设计焕新

1、扣碗包装

传统与现代的碰撞:针对扣碗等水席传统产品,实践队进行了“水载盛唐”主题包装设计。整体包装以橙色为主色调,橙色既呼应了水席热烈、喜庆的氛围,又给人温暖、充满活力的视觉感受,能够迅速吸引消费者的目光。在包装图案设计上,实践队融入了洛阳标志性建筑轮廓,如龙门石窟的佛像、丽景门的城楼等,以及娇艳的牡丹花卉等元素。这些元素相互融合,将“水载盛唐”的文化理念具象化呈现,使消费者在看到包装的瞬间,就能联想到洛阳水席所承载的深厚历史文化底蕴。

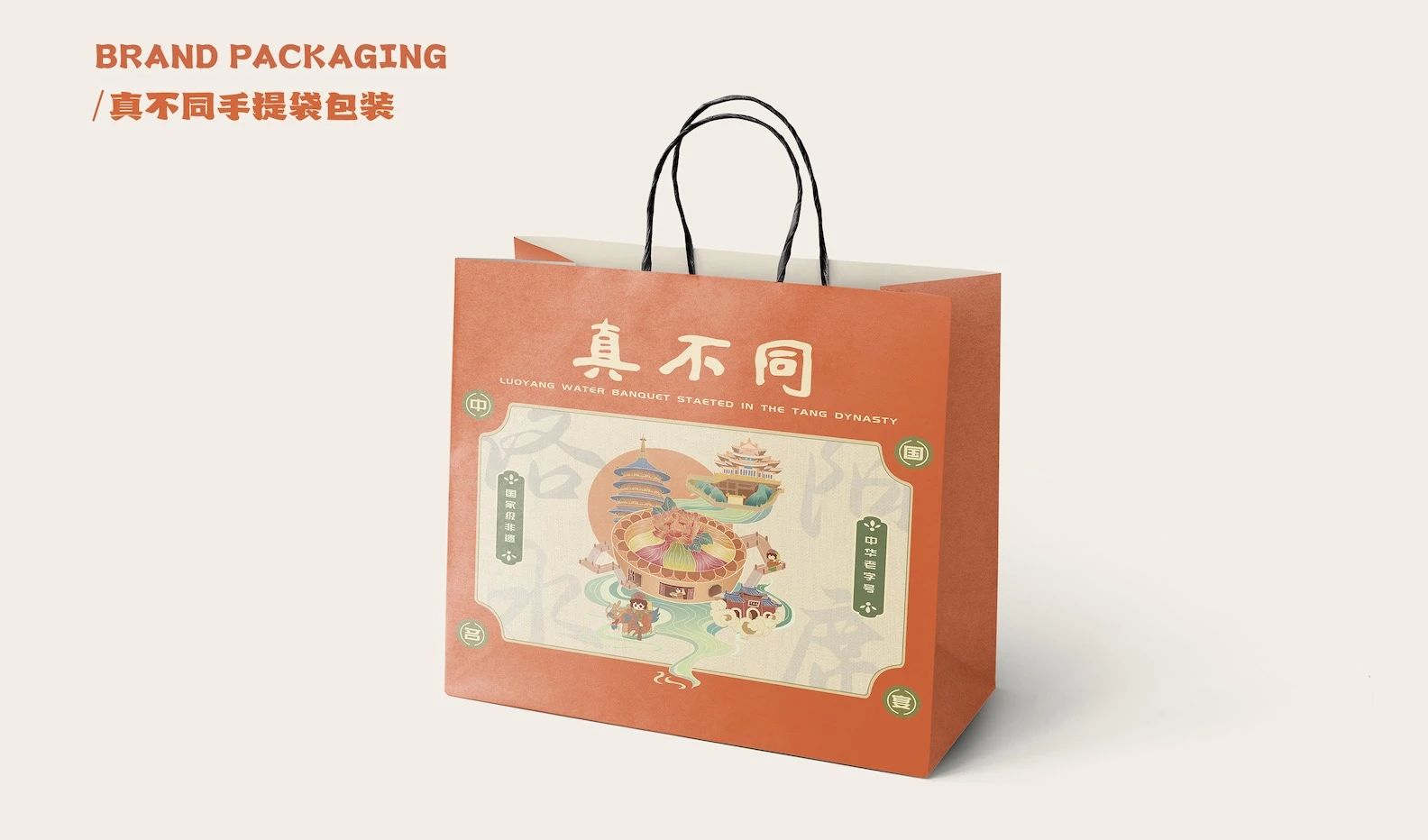

2、手提袋设计

便捷与文化的结合:手提袋的设计同样围绕“水载盛唐”主题展开,在保留橙色主色调和核心文化元素的基础上,更加注重实用性和便携性。手提袋的提手部分采用了柔软、舒适的材质,方便消费者携带。在文化展示方面,除了精美的图案设计外,实践队还在手提袋上添加了一些关于洛阳水席的简短介绍,让消费者在使用手提袋的过程中,能够随时了解洛阳水席的相关知识,进一步增强文化传播效果。

实践的价值与展望

这次暑期实践,对于实践队来说是一次意义非凡的“知行合一”的深刻教育体验。通过深入参与洛阳水席的传承与创新实践,实践队从多个维度对中华优秀传统文化有了更为深刻的理解和感悟。

深化对传统文化的理解

在探寻洛阳水席的历史渊源、制作工艺以及文化内涵的过程中,实践队仿佛穿越时空,亲身感受到了河洛大地千年的文化积淀。从水席的起源传说中,实践队看到了历史与文化的紧密交织,以及人民对美好生活的向往和对历史人物的独特解读;在学习传统制作技艺时,实践队领略到了传承人数十年如一日的坚守与匠心,每一道工序、每一个细节都蕴含着对传统文化的尊重和传承。这种深入的了解,让实践队对中华优秀传统文化的博大精深有了更为直观、真切的认识,进一步增强了实践队的文化自信。

培养创新思维与实践能力

在创新实践环节,实践队充分发挥自己的专业知识和创意灵感,尝试将现代设计理念与传统文化元素相结合,开发出一系列具有青春特色的文创产品和包装设计。这个过程中,实践队面临着诸多挑战,如何准确把握传统文化元素的精髓,如何将其与现代审美需求相融合,以及如何在实践中不断优化设计方案等。通过不断地思考、尝试和改进,实践队逐渐培养了创新思维能力,学会从不同角度思考问题,寻找解决问题的新方法。

结语

这段亲历水席传承的时光,像一颗种子埋在实践队心里,滋养着实践队传播非物质文化遗产的信心。真不同饭店对实践队的文创设计给予肯定,认可实践队在传承基础上的创新表达,并表示愿意助力这些文创落地推广。这让实践队更坚定以青春之力,做非遗传承“火种”的决心。期待更多传统文化能乘创新之风,在新时代绽放光彩,让洛阳水席等非遗瑰宝,持续书写传承与焕新的动人篇章。

(内容来源于:豫传薪火 宴启新程)

一审一校丨胡树飞

二审二校丨高 昂

三审三校丨薛安国

核 发丨胡树飞