笃行点亮河南,实干绘就新篇

马克思主义学院2025年暑期“三下乡”社会实践活动风采展示

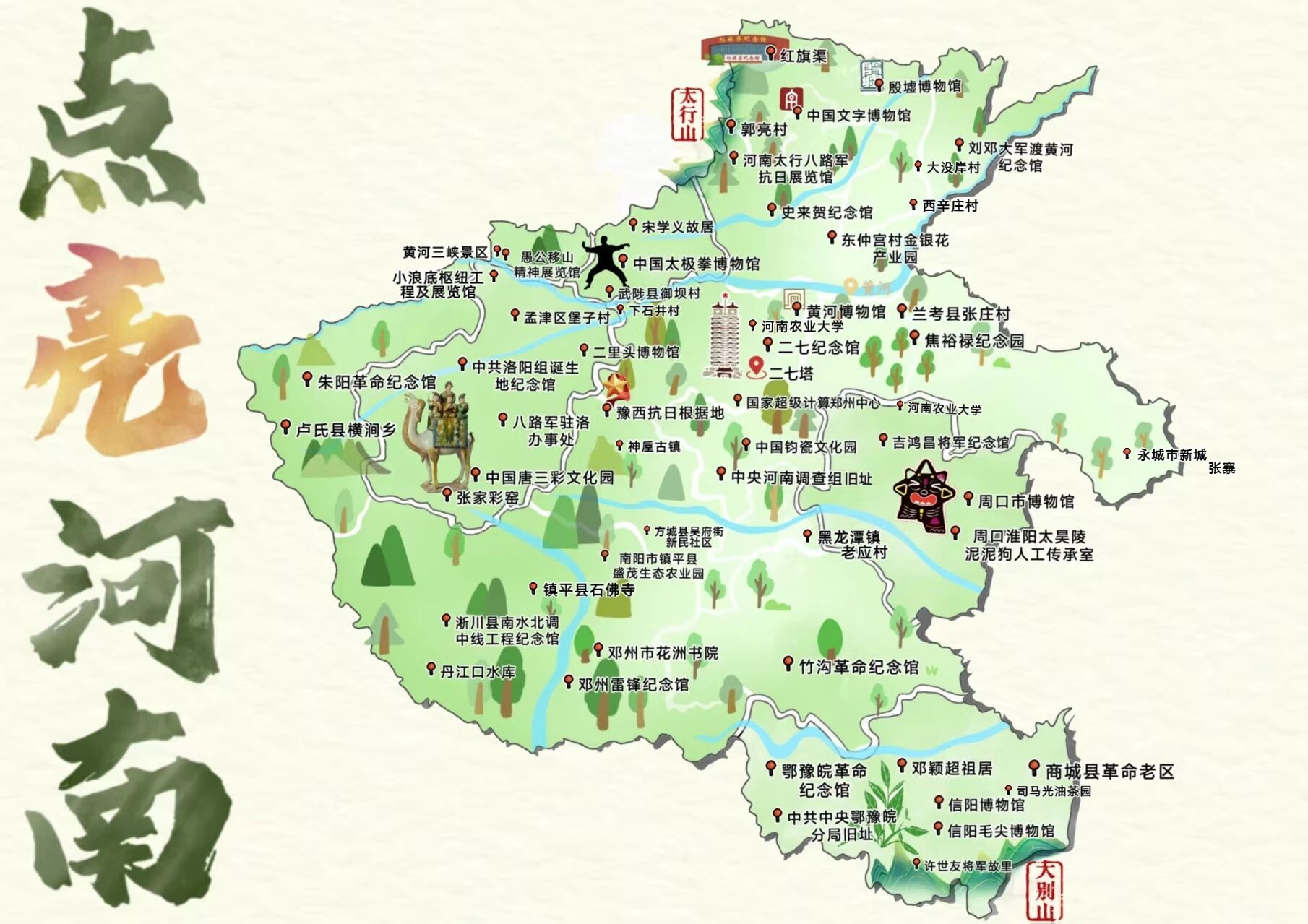

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神,学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和在河南考察时的重要讲话精神,引领青年学生在投身基层建设、服务家乡发展中坚定信念、增长本领、作出贡献,郑州大学马克思主义学院积极组织开展2025年大学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动。学院学子以专业知识为帆,在中原大地的广阔田野与街巷间服务人民,在中华文化的深厚土壤中汲取智慧,以“点亮河南”为主线,足迹遍及全省,更以“践行八方”为指引,将青春风采播撒至祖国四方。下面,让我们一同走进马克思主义学院暑期“三下乡”的精彩瞬间,感受新时代青年的责任与担当。

习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲团

豫见新声·躬行致远

豫见新声·躬行致远实践团以“深学笃行新思想,细悟躬行振兴路”为主题,以“实践-宣讲-再实践”为指引,深入郑州、新乡、许昌、开封等河南多地基层。在社区服务中心、中小学、河洛书苑等场所,用青年话语开展互动式理论宣讲,推动新思想落地生根。同时融合调研走访、志愿服务,结合基层需求解决实际问题。成员在红旗渠精神故里传奋斗力量,在服务民生中锤炼本领,以青春行动书写理论传播与报国担当。

豫见星火实践团

“豫见星火实践团”由来自开封、洛阳、焦作等河南七市的马克思主义理论研究生组成。团队以“星星之火可以燎原”为行动理念,立足返回家乡、深入基层的实践模式,分赴家乡社区、村镇开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题宣讲。成员充分发挥专业优势,结合乡村振兴、文化传承、民生发展等家乡实际,通过理论微课、互动座谈、案例解读等群众喜闻乐见的形式,推动党的创新理论融入地方话语、贴近百姓生活。项目旨在实现双向赋能:一方面把宏大理论转化为乡土叙事,增强基层群众的政治认同;另一方面引导青年学子在服务家乡中深化理论认知、践行使命担当,以实际行动为新时代中原更加出彩注入青春动能。

禾言思语

秉持“传承红色基因,赋能乡村教育”的宗旨,赴河南省宜阳县中小学开展理论宣讲与社会实践活动。团队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,结合青少年认知特点,通过“互动式课堂”“红色故事会”“理想励志沙龙”等生动形式,宣讲党的创新理论、社会主义核心价值观及中华优秀传统文化,助力乡村学生扣好“人生第一粒扣子”。

爱国主义教育实践团

焦裕禄精神在青年群体中的传承与践行研究——基于兰考实地调研

本项目聚焦焦裕禄精神在新时代青年群体中的传承现状,通过实地调研探索其教育价值和践行路径。团队深入兰考焦裕禄纪念园、张庄村、焦桐林等地,通过参观学习、实地走访、人物访谈等形式,系统收集焦裕禄同志“治沙三策”、“干部十不准”等典型事迹资料。重点调研当地党员干部、村民群众对焦裕禄精神的传承实践,同时对比分析大学生群体对焦裕禄精神的认知程度。调研过程中,通过拍摄纪实视频、撰写调研日记等方式记录学习过程。调研结束后,整理形成图文并茂的调研报告,并通过微信公众号、短视频平台等新媒体渠道进行宣传推广。项目旨在帮助青年学生深入了解焦裕禄精神的内涵,探索把红色文化资源转化为思政教育素材的有效路径,为加强青年理想信念教育提供实践参考。

中原红迹:红色文旅的探索与爱国传承之旅

2024年,在大力推进红色文旅深度融合、传承红色基因的时代背景下,为探索红色文化资源活化利用的有效路径,中原红迹实践队以“二七塔下的红色回响——红色文旅融合视角下的传承路径研究”为主题,深耕郑州二七塔及周边红色文化片区,他们走进二七纪念馆,聆听“二七罢工”的英雄史诗,走访红色文旅融合示范点,调研红色文化传播与旅游产业结合的实践案例,探寻让红色记忆焕发时代活力的创新方向。

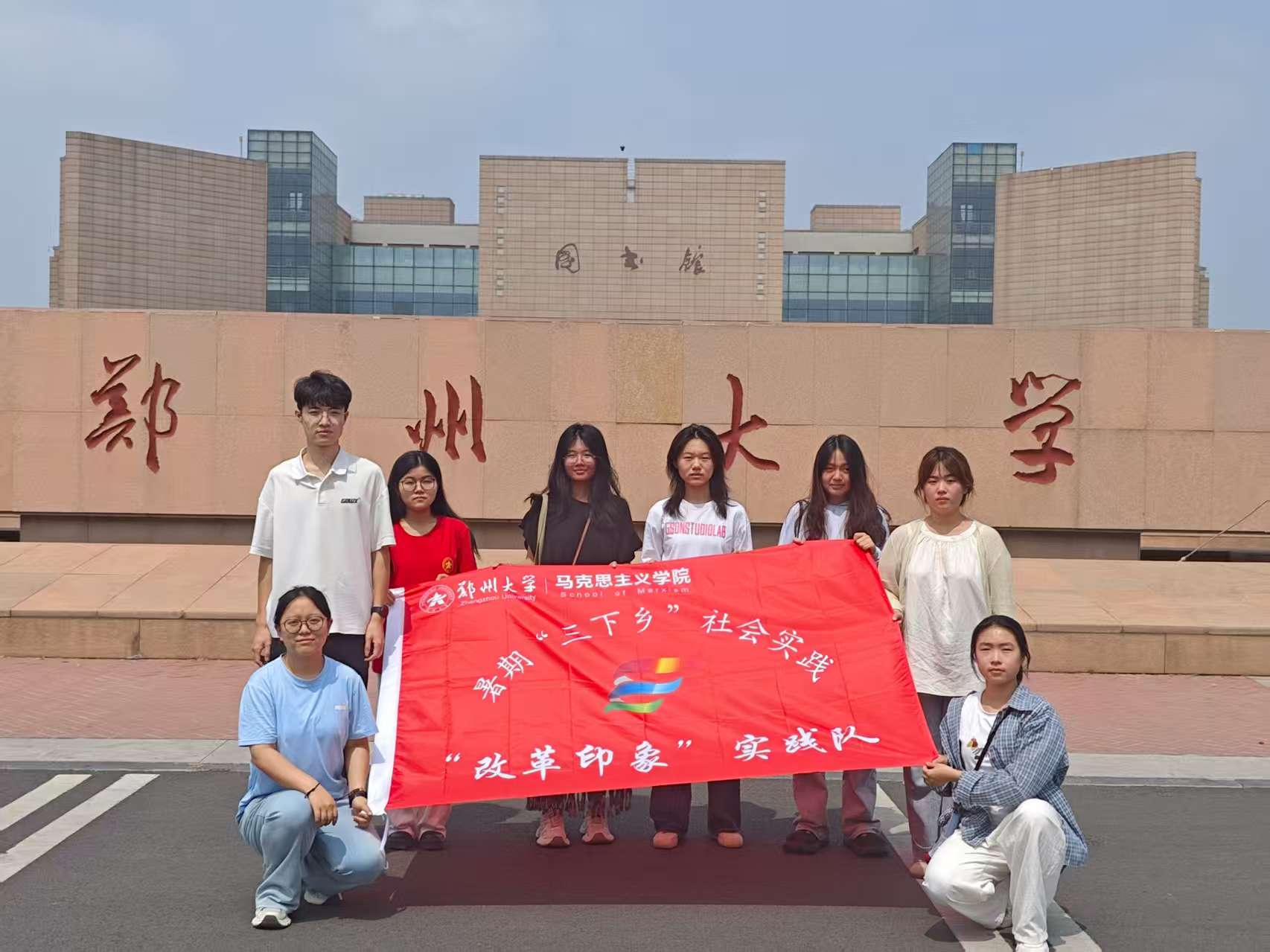

改革印象:110位亲历者的口述历史与集体记忆

在新时代背景下,为深入挖掘改革开放历史经验、传承红色基因,改革印象实践团以“改革印象:110位亲历者的口述历史与集体记忆”为主题,开展改革开放口述史三下乡实践活动。团队成员于暑期分赴河南、山东、新疆、天津、海南、宁夏、江西、甘肃八地,每人采访11位不同年龄、职业与身份的改革开放亲历者,系统收集第一手口述资料。实践围绕实地访谈、内容整理与地方史料汇编展开,旨在为改革开放研究提供鲜活的地方样本,并为红色文化的代际传承注入青春力量。

淮海硝烟忆峥嵘:青年思想领航实践之旅

为加强青年思想道德建设、传承红色基因,“淮海硝烟忆峥嵘”实践团队开展了青年思想领航实践之旅。团队设5个专项小组,以“组长负责制+全员协作制”运作,在徐州淮海战役纪念馆开展为期5天的活动。通过沉浸式参观学习、专题研讨、新媒体宣传等,成员深化对淮海战役历史的认知,感悟“人民至上、敢于斗争、勇于胜利”的精神,提升团队协作与综合能力,还产出实践报告、宣传材料等成果,助力红色文化传播,也让青年明确自身使命担当。

星火传承实践团

在抗战胜利八十周年的重要历史节点,为传承红色基因,弘扬革命精神,2025年7月3日,星火传承实践团以“触摸历史温度,致敬中原英烈”为主题走进中原烈士纪念馆,开展一场意义非凡的实践活动。 团队亲赴中原烈士纪念馆,参观丰富的实物、详实的图片、透过生动的文字以及现代化的声光电手段,全方位了解中原地区英烈们在抗战等各个历史时期的英勇事迹。实践团成员们认真聆听讲解,在杨靖宇、彭雪枫等英烈的事迹介绍前久久驻足,深入挖掘和研究中原抗战历史,丰富对抗战精神内涵的理解,激励广大青年乃至更多民众铭记历史,珍视和平,传承先辈们的爱国情怀与奉献精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大的精神动力。

新青年·星火路

“新青年・星火路”团队以“赓续红色血脉,践行青年担当”为宗旨,开展了一场具有深刻历史与理论意义的红色实践之旅。团队先后探访北京新青年编辑部、中国革命军事博物馆、辛亥革命武昌起义纪念馆与侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆四大红色场域,旨在通过实地走访触摸历史脉搏、感悟红色精神,把抽象理论转化为真切认知。此次活动不仅深化了对红色基因的理解,更激励青年一代坚定理想信念,勇担民族复兴使命,以实际行动传承红色血脉,展现新时代青年的责任与担当。

英梦追寻团

在响应国家加强青年爱国主义教育号召下,为激活红色资源育人功能,“英梦追寻团”7名马克思主义学院学生以“赓续中原英烈精神,勇担时代青春使命”为主题,奔赴中原英烈纪念馆开展暑期“三下乡”实践。团队分工明确、协作紧密,采用“每日汇总、每周复盘”模式,通过实地参观、口述史采集、红色故事宣讲等,系统梳理中原英烈事迹,挖掘革命精神内涵,为新时代爱国主义教育贡献青春力量。

青春足迹印二七,星火传承耀中原——研究生红色基因与河南精神寻根实践

本实践项目旨在深入探寻红色基因与河南精神的渊源,感受其深厚内涵与不朽力量。以郑州二七纪念塔为起点,参观二七纪念馆,感受承载着工人阶级团结抗争的历史记忆。通过实地参观、聆听讲解,直观感受先辈们不惧强权、英勇拼搏的气魄。

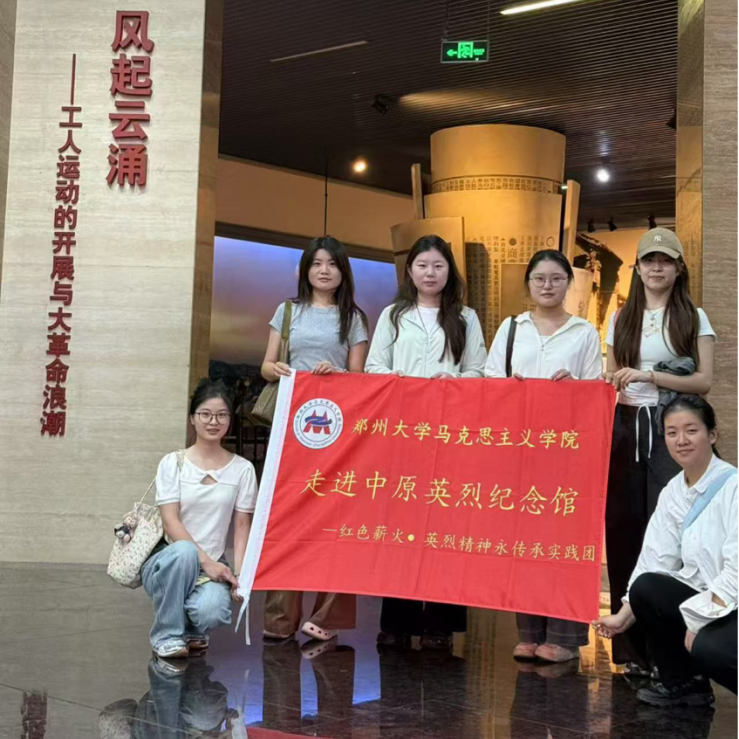

红色薪火·英烈精神永传承

“英烈精神永传承实践团”由怀揣赤子之心的青年学子集结而成,以中原英烈纪念馆这一承载着厚重历史记忆的红色阵地为核心实践场域,致力于在触摸历史温度中解码英烈精神的时代内核。中原大地曾是无数英烈浴血奋战的疆场,纪念馆内每一件带着弹痕的武器、每一封浸染热泪的家书、每一幅定格生死的影像,都是英烈们为民族独立、人民解放抛头颅洒热血的鲜活见证。实践团以“沉浸式学习+深度化思考+行动化传承”为路径,不仅通过聆听专业讲解、研读史料文献厘清英烈事迹脉络,开展“英烈精神与青年担当”主题研讨,挖掘英烈在困境中坚守信仰、在抉择中勇担使命的精神密码。我们希望以青年视角记录英烈故事,用校园宣讲、线上推文、短视频等多元形式,让沉睡的史料“活”起来,让英烈精神从纪念馆的展柜中走出,融入青年的价值追求与行动自觉,让红色基因在新时代的中原大地上焕发更炽热的光芒。

烽火豫研团

2025年,正值中国人民抗日战争胜利八十周年这一重要历史节点,为了在铭记历史中汲取奋进力量,传承不朽的红色精神,烽火豫研团以“忆峥嵘岁月、传红色精神——探析红色文化涵养新时代青年”为主题,深入河南省郑州市巩义市新中镇新中村的张祜庄园(亦称柏茂庄园)。他们走进豫西抗日根据地纪念馆,感受革命先烈的英勇事迹,抗日斗争的艰辛历程,感悟艰苦奋斗、不屈不挠的伟大精神,通过对红色文化的解码,帮助新时代青年树立正确的价值观,使其立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,走好人生路。

晨曦映丰碑实践队

为深切缅怀革命先烈,传承红色基因,坚定理想信念,激发新时代青年的爱国热情与责任担当,“晨曦映丰碑”实践队赴郑州烈士陵园开展主题社会实践活动。郑州烈士陵园安息着吉鸿昌等众多为民族独立、人民解放和国家富强英勇献身的革命英烈。实践团成员怀着无比崇敬的心情,在庄严肃穆的氛围中,向革命烈士纪念碑默哀致敬,深切表达对先烈的无限哀思与崇高敬意。随后,同学们有序参观了中原英烈纪念馆,通过丰富的史料、珍贵的文物和生动的讲解,系统学习了解中原大地波澜壮阔的革命斗争史,深刻感悟先烈们坚定的理想信念、大无畏的牺牲精神和深厚的家国情怀。

解码革命印记,传承红色基因,赓续河南精神——郑州碧沙岗实践探索

2025年暑假,为深化爱国主义教育、传承红色基因,郑州大学马克思主义学院碧沙岗红迹团,以 “解码革命印记,传承红色基因,赓续河南精神” 为主题开展 “三下乡” 实践,走进郑州碧沙岗公园这一北伐烈士纪念圣地。团队瞻仰北伐战士纪念碑,品读 “北伐战士永垂不朽” 的鎏金誓言;翻阅英烈谱,缅怀李大钊、杨靖宇等革命先辈的爱国壮举;探访三民亭,感悟先辈追求民族独立的初心。同时,倾听红歌合唱团老人用歌声诉说家国情怀,体验耍花棍中承载的红色精神,在实地探寻中厚植爱国情怀,让爱国主义精神在实践中代代相传。

碧血丹心铸丰碑——碧沙岗红色文化基因解码行动

2025年,恰逢中国人民抗日战争胜利八十周年,在这具有深远历史意义的时刻,为从伟大抗战精神中汲取前行力量,碧血丹心实践团以“重走北伐路——寻访碧沙岗红色记忆,传承不朽革命精神”为主题,奔赴河南省郑州市碧沙岗公园(原北伐阵亡将士陵园)。团队通过实地探访革命旧址、深入调研历史脉络、开展公益志愿讲解等多种形式,深刻感悟革命先辈为国为民的崇高理想与牺牲精神,在实践中坚定理想信念,让红色基因在新一代青年手中焕发时代光芒。

寻迹二七 薪火相传

郑州二七纪念塔,不仅是郑州市的地标性建筑,更是中国工人运动史上一座不朽的精神丰碑。1923年,在中国共产党的领导下,京汉铁路工人为反抗帝国主义和封建军阀的压迫,争取工人阶级的基本权利,毅然发动了震惊中外的“京汉铁路工人大罢工”,史称“二七罢工”。如今,二七纪念塔内陈列着大量珍贵的历史文物、图片资料和场景复原模型,生动再现了二七罢工的全过程。作为马克思主义理论专业的研究生,我们有责任、有义务深入挖掘二七革命历史的理论内涵与实践意义,让红色资源成为滋养当代青年成长的精神养分。

寻迹二七·薪火铸魂——新时代青年红色基因传承研究

二七塔是京汉铁路工人大罢工的核心纪念地,承载着中国工人阶级觉醒与斗争的红色记忆,是“二七精神”的物质载体与精神符号。在党的二十大提出“用好红色资源,深化爱国主义教育”的背景下,本项目以郑州二七塔为切入点,聚焦红色基因的当代传承困境与创新路径,探索新时代青年参与红色文化赓续的实践模式。

“旌马青春”虎牢关

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动马克思主义理论与社会实践深度融合,“旌马青春”虎牢关实践团以河南虎牢关为实践基地,开展暑期“三下乡”社会调研与理论宣讲活动。团队立足马克思主义理论专业优势,结合虎牢关深厚的历史文化底蕴,围绕“红色基因传承”主题,通过实地走访、理论宣讲等形式,挖掘虎牢关古战场蕴含的斗争精神与唯物史观价值,并以青年视角讲好“大思政课”,助力红色文化资源活化利用。实践以“旌旗指引方向,青春践行真理”为口号,彰显青年马克思主义者扎根中国大地、服务基层的使命担当,为地方发展贡献青春智慧。

筑牢信仰根基, 赓续红色血脉

郑州大学马克思主义学院“中原丰碑永耀千秋——铸魂豫行”暑期“三下乡”社会实践小组以“重走抗战足迹,赓续红色血脉,传承红色基因”为主题,于2025年中国人民抗日战争胜利八十周年之际,赴河南省郑州市中原烈士纪念馆开展暑期社会实践活动。团队通过实地参观、史料研习、志愿讲解与主题研讨等形式,深入学习中原地区革命历史和英烈事迹,感悟革命先烈艰苦奋斗、不屈不挠的伟大精神,旨在传承红色基因、坚定理想信念,并在实践中提升团队协作能力与社会责任感,以实际行动赓续红色血脉、担当时代使命。

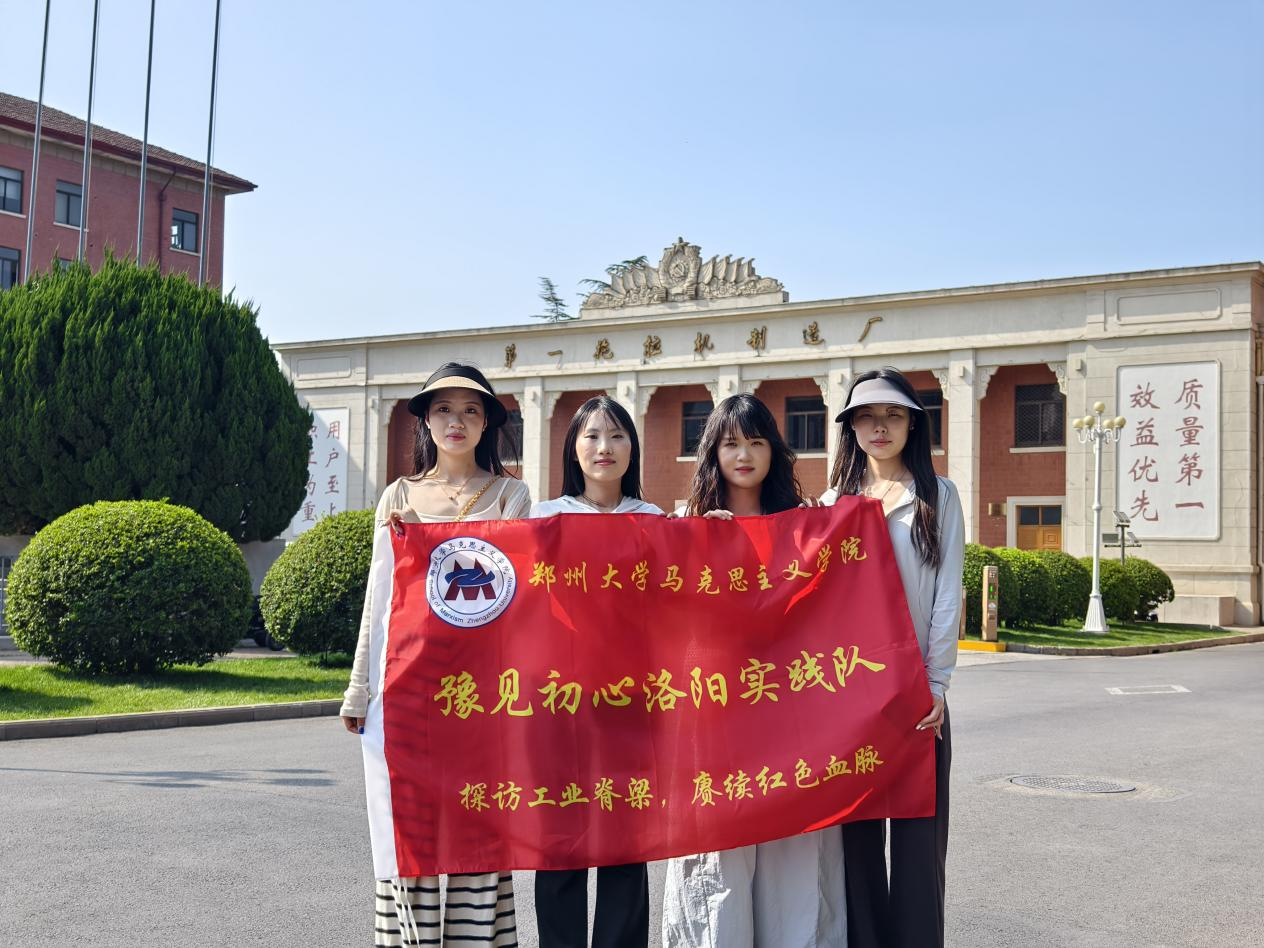

探访工业脊梁,赓续红色血脉——豫见初心洛阳

本实践聚焦洛阳工业遗产中的思想政治教育价值,通过四大红色地标深化爱国主义教育:一拖集团博物馆:在国产首台拖拉机前体悟“东方红精神”如何筑牢大国农业根基;中信重工厂史馆:对照焦裕禄在洛矿的《车间工作笔记》与兰考治沙事迹,剖析“人民公仆”精神的养成脉络;涧西苏式建筑群:拍摄156项苏援工程现状,制作对比图集《信仰的坐标》,解码“自力更生+国际合作”的社会主义建设智慧;洛阳轴承厂:在精密车间记录“微米级研磨”工艺,诠释“工匠精神”对突破“卡脖子”技术的时代意义。同时,团队运用新媒体手段,图文推文等,引导青年在“共和国工业长子”的奋斗史诗中,筑牢爱党报国信念,勇担制造强国使命。

青衿薪火探研社——走进伏羲红土地,青春助力老区兴

2025年,欣逢中国人民抗日战争胜利八十周年这一伟大历史时刻,为深切缅怀革命先烈,于历史回响中汲取新时代的奋进力量,青衿薪火探研社秉承“青衿志,赤子心”的初心,奔赴河南省新密市中原豫西抗日纪念博物馆。通过实地参观、史料研读、沉浸体验等方式,系统追溯豫西抗日根据地艰苦卓绝的奋斗历程,深刻感悟革命先辈们“天下兴亡、匹夫有责”的爱国情怀和视死如归、宁死不屈的民族气节。力图在行走的课堂中完成一次从历史现场到精神洗礼的深刻蜕变,让红色的火种在我们青年一代的心中生生不息,熠熠生辉。

中华文化传承团

九曲梆响·戏韵铸魂

本项目聚焦戏曲艺术与思政教育的融合,探索协同育人新模式,以豫剧为主要调研对象,挖掘戏曲中忠勇孝悌、家国情怀等思政元素,构建 “戏曲赏析—文化解读—价值引领”三位一体育人路径。项目以高校学生为对象,分析戏曲艺术对学生道德认知、文化自信的影响机制,依托戏曲表演、思政教育等学科交叉优势,与专业剧团合作开发“戏曲 + 思政”课程资源包,定期进行宣讲、微型展览和专场演出,结合“大中小思政一体化”举办门店研学活动。项目旨在创新思政教育载体,激活戏曲艺术时代价值,为培养兼具文化底蕴与理想信念的时代新人提供实践范式,增强民族文化自信,延续中华文脉。

行走河南,豫见古都

2024年,郑州大学“行走河南,豫见古都”实践队以探寻中华文明根脉为主题,先后赴开封、郑州、洛阳、安阳与商丘五大古都开展实践。队员们走访龙亭公园、州桥遗址、商都博物院、二里头夏都遗址博物馆、殷墟、中国文字博物馆等重要遗址和展馆,系统感知从夏商至唐宋的辉煌文明,深入理解中原文化的连续性与统一性。通过此次行走,队员们深刻体悟到“何以中国”的精神密码,增强了文化自信与使命意识,立志以青春力量守护历史根脉、推动文化传承创新。

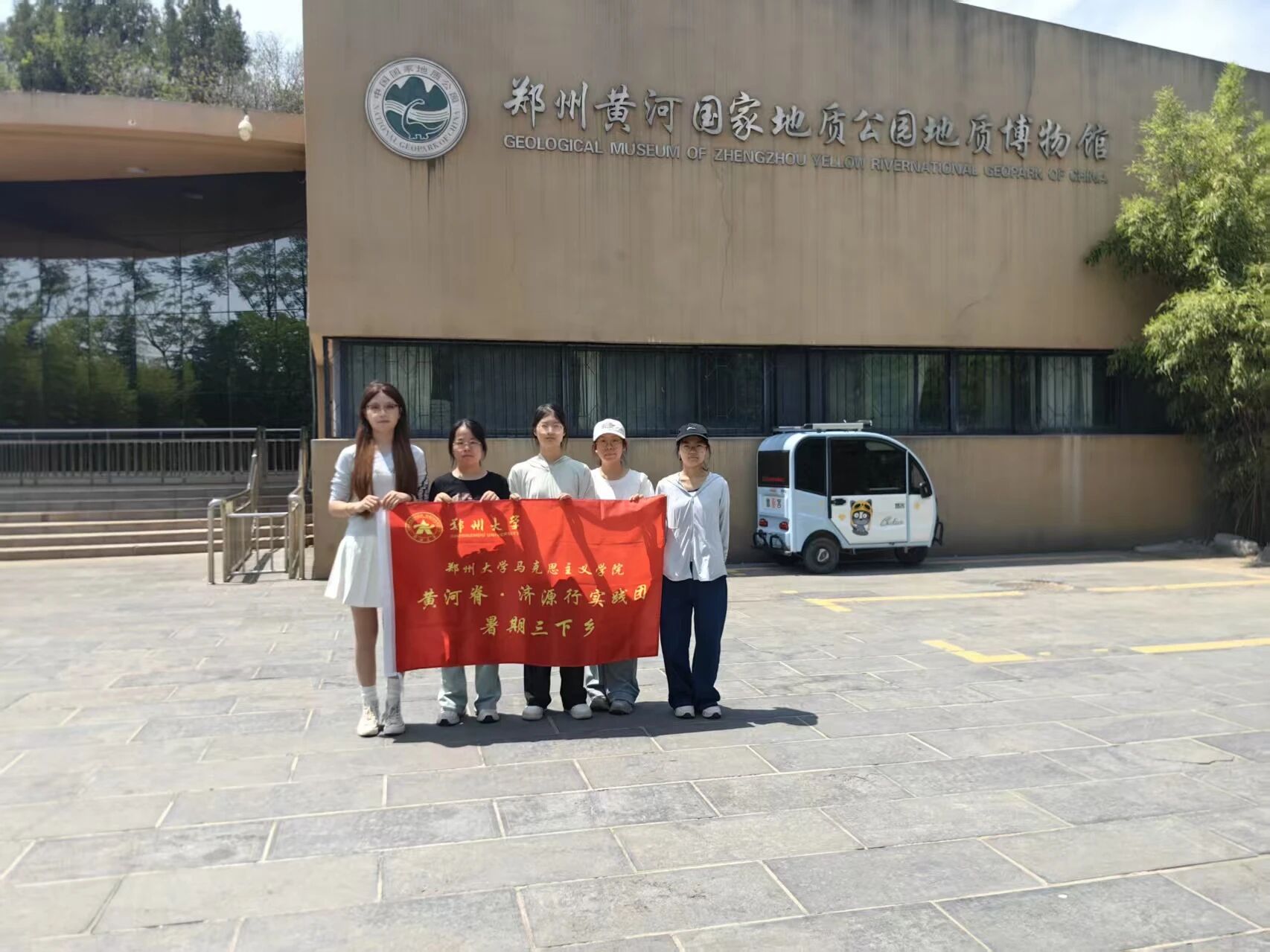

河岳济章,清源筑梦

为坚定贯彻习近平文化思想,深入挖掘黄河文化时代价值,传承千年治水智慧,黄河脊实践团以“河岳济章,清源筑梦”为主题,赴河南省多地开展实践。团队走进济源小浪底水利枢纽工程及展览馆,见证“治黄奇迹”中人与自然的和谐共生;探访黄河三峡景区,感悟峡谷奇观孕育的黄河生态智慧;在郑州黄河博物馆梳理千年治水史,触摸文明根脉;于黄河文化公园临河远眺,体悟“母亲河”的精神图腾。实践旨在解码黄河文化基因,为守护大河永续发展注入青春力量。

翰墨育人:习近平文化思想视域下书法艺术涵育文化自信传承实践

党的二十大报告强调,“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”,并指出要 “把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合”。书法艺术作为中华文化的重要载体,蕴含着 “横平竖直”的规则意识、“翰墨丹青”的审美情趣与“字以载道”的价值内核。本团队前往郑州黄河文化公园、郑州市博金书画艺术博物馆、郑州非物质文化遗产博物馆,探寻石碑上的书法瑰宝,感受黄河文化与书法艺术交融的磅礴力量;观摩书法名家真迹,研习其笔法神韵与创作意境;挖掘书法非遗技艺,了解其传承脉络与创新发展。通过实地考察等方式,系统收集书法艺术相关内容,在与书法艺术的深度对话中,厚植家国情怀,筑牢文化根基,为新时代文化自信培育提供实践样本。

玉脉寻踪赴宛洛,文心传绪映星河

郑州大学“玉脉寻踪”实践团,是一支聚焦中华玉文化传承与创新的青年实践团队。团队成员以青春视角为笔、专业素养为墨,深耕传统文化研究与实地调研。实践期间,团队辗转南阳镇平县石佛寺镇的国际玉城、老街工坊、玉雕艺术展等核心场域,既解码现代玉器全产业链运作逻辑,也对话国家级非遗传承人,挖掘“如切如磋”的匠心精神;更从玉琮、玉饰等文物中,探寻“宁为玉碎”的玉德内涵。团队以马克思主义研究方法为指引,兼顾产业实况采集与文化深度解读,力求为中华玉文化的当代赓续与地方文化振兴,贡献青年智慧与实践力量。

华夏河魂研学队

2025年,在传承红色基因、弘扬民族精神的时代号召下,为深入探寻黄河文化根脉,感悟母亲河孕育的中华文明与民族力量,华夏河魂实践队以“河润华夏——探寻黄河文明印记,传承千年家国情怀”为主题,走进黄河博物馆。他们在馆内系统了解黄河流域的地理变迁、水利发展史与文明演进,聆听黄河儿女在治水安澜、守护家园中的奋斗故事,深刻感悟黄河文化所蕴含的坚韧不拔、自强不息的民族精神,让黄河文化的时代价值在学习与传承中焕发新活力。

中原豫西红途实践团

郑州大学马克思主义学院“中原红途实践行”,在抗战胜利八十周年之际,团队以“重走豫西抗日足迹,赓续赤色革命火种”为主题,深入新密市田种湾村,走进中原豫西抗日纪念园,追寻皮徐支队战斗足迹,感悟军民艰苦卓绝的奋斗精神。依托专业优势,通过实地调研、口述采集与对策研究,致力于挖掘红色历史、助力老区振兴,在躬身实践中传承革命基因、贡献青年力量。

“钧”子之交:探寻非遗传承之路

“钧”子之交实践团队,由来自郑州大学马克思主义学院国际关系专业的8名研究生组成。团队以“传承钧瓷非遗,讲好文化故事”为核心目标,聚焦神垕古镇钧瓷文化,通过走访调研、技艺体验、文化传播三维行动,深入挖掘钧瓷技艺的历史价值与当代困境。实践中,团队亲手体验制瓷工序,详细记录传统钧瓷制作步骤,认真学习并传播钧瓷文化,致力于为钧瓷非遗传承注入青春力量,搭建传统技艺与现代生活的连接桥梁。

郑州南水北调——从考古发现看地域文明与工程建设的交融

2025年暑假,为探索现代水利工程建设与地域文明的交融,深化对国家战略工程价值的认知,郑州大学马克思主义学院“文脉水踪”实践团,以“郑州南水北调:从考古发现看地域文明与工程建设的交融”为主题开展“三下乡”社会实践。他们走进河南南水北调博物馆,探寻工程规划建设历程、考古文物背后的文明印记与文物保护成果;走进郑州南水北调公园,观察生态景观、市民活动与基础设施,感受工程带来的生态改善与民生福祉,在实践中感悟南水北调工程的多重价值。

豫见黄河情,党辉映史行

黄河是中华民族的母亲河,承载着悠久的历史文化与生态智慧。黄河博物馆作为全面展示黄河自然史、文明史及治理成就的国家级专题博物馆,是弘扬黄河文化、普及生态保护理念的重要窗口。本项目通过实地调研、沉浸式学习与公众教育实践,深入挖掘黄河文化的时代价值,探索黄河流域生态保护和高质量发展的现实意义。

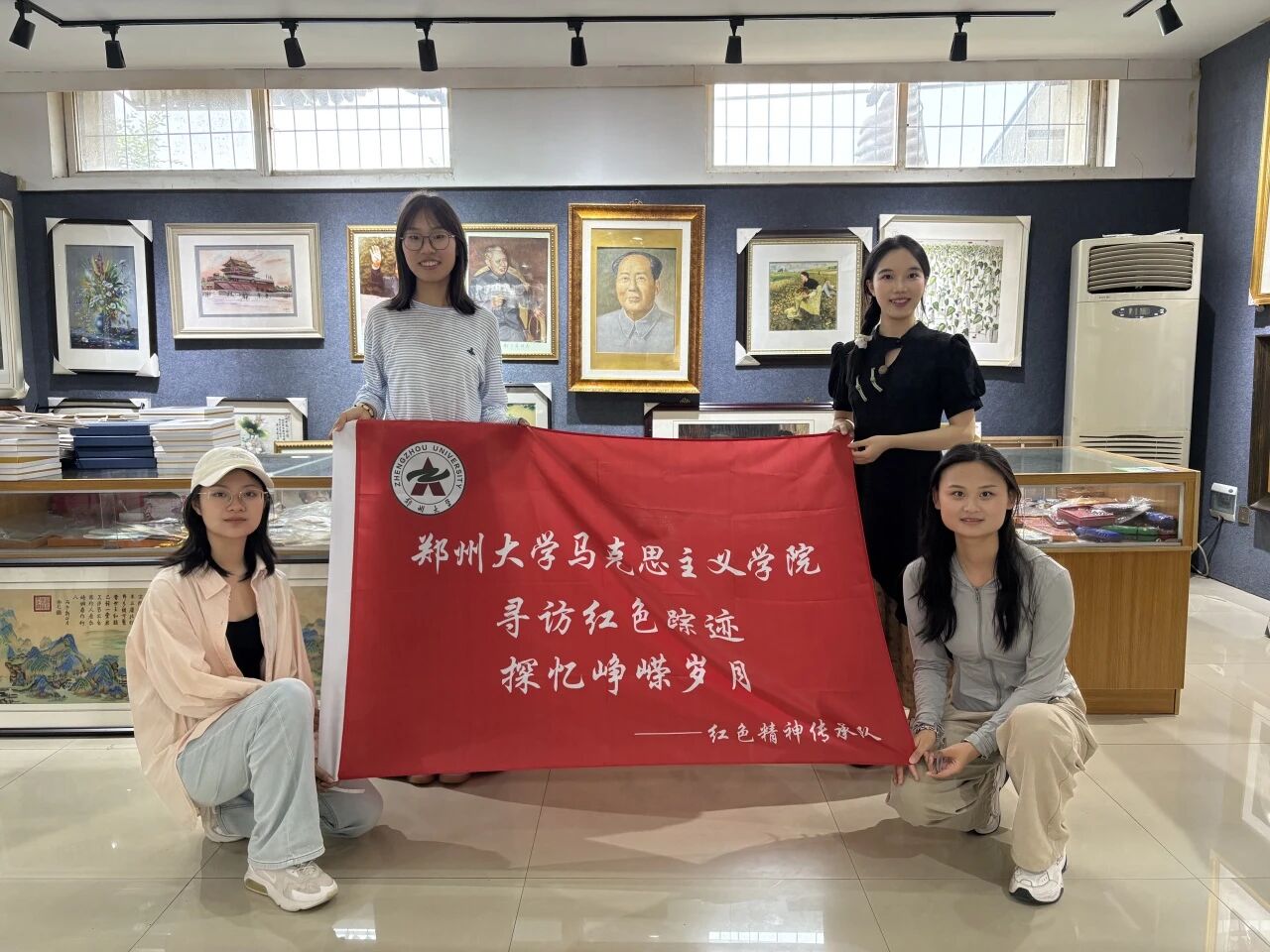

以针代笔,以线代色——从汴绣中回望党史中的峥嵘岁月

新时代以来,习近平总书记多次强调党史学习的重要性,指出党的历史是“最生动、最有说服力的教科书”。与此同时,随着文化强国战略的深入实施,传承和弘扬中华优秀传统文化成为增强民族自信、培育文化认同的关键路径,非物质文化遗产作为传统文化的重要载体,其创造性转化、创新性发展被提升至国家文化发展的重要位置。在这一背景下,如何把党史学习教育这一时代课题与中华优秀传统文化传承有机结合,成为研究的着重点。基于此,郑州大学马克思主义学院红色精神传承队王思涵、王冰琪、于宁、李泳欣四位队员,来到中国开封汴绣研究所展开实地调研。

与“钧”同行——承古法窑变 续千年瓷韵

为深入贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上讲话精神,担负起新时代青年传承中华优秀传统文化的使命,本调研小组成立“与钧同行”实践团队,前往河南省许昌市禹州市,调研历史悠久、传承底蕴丰富的国家级非物质文化遗产——钧瓷及其烧制工艺的传承现状。此次社会实践调研以河南省许昌市禹州市丰富的钧瓷资源为依托,前期以线上活动为主,通过理论学习的形式州收集禹地区的钧瓷文化资料,了解钧瓷的制作、特点和发展过程;后期以线下活动为主,通过实地探访、采访调研、亲身体验等形式,对钧瓷制作工艺追根溯源,深入了解钧瓷这一非物质文化遗产瑰宝。通过线上线下实践活动,调查钧瓷当前的传承、发展现状及传播宣传力度,从而找出影响钧瓷制作工艺传承的症结所在,并从本专业的角度对钧瓷的传承与发展提出建议,挖掘钧瓷文化的思想价值,更好地展示非遗钧瓷的文化和韵味,助力千年工艺的传播和继承。

豫瓷文脉青史——郑州陶瓷文化的历史谱系探究

2025年暑假,郑州大学马克思主义学院“豫瓷文脉青史”调研团,以 “豫瓷文脉青史:郑州陶瓷文化的历史谱系探究” 为主题,响应国家文化遗产保护与中华优秀传统文化传承号召。团队由周子菡担任负责人,王诗羽、杜梦然、郝虹玮等 9 名高校相关专业学生组成,成员具备扎实专业基础与较强实践能力。团队深入郑州聚瓷博物馆、郑州大象陶瓷博物馆,通过实地调研馆藏陶瓷器物、考证史料,梳理郑州陶瓷文化发展脉络,挖掘器物历史故事,优化博物馆解说词,设计文化活化方案,为豫瓷文脉当代传承提供实践参考。

窑火千年•薪传不息——钧瓷非遗传承与文化自信建构

为深入传承弘扬传统文化与红色精神,2025年6月,钧韵传承实践团以“窑火千年•薪传不息”为主题,深入河南省禹州市神垕古镇与钧瓷博物馆开展文化传承实践活动。他们实地探访千年窑址、对话非遗传承人,体会“入窑一色,出窑万彩”的窑变艺术,感悟“精益求精、守正创新”的工匠精神;他们走进禹郏县委旧址,重温当地人民为抗击日军所做出的英勇事迹;他们驻足钧瓷博物馆,感悟着这一国家级非物质文化遗产所承载的厚重历史价值与独特时代意义,领略传统文化的博大精深。

传承百年家风,践行时代使命

“承百年家风,践行时代使命”实践队专程前往康百万庄园,开展沉浸式主题实践活动。在庄园内,团队成员循着历史脉络,细致参观匾额楹联、家族史料陈列与复原生活场景,从中系统梳理出康氏家族“诚信经商、勤俭持家、崇文重教”的核心家风,深刻感悟这一家族历经明清数代而兴盛不衰的治家之道与处世智慧。同时,结合当下社会发展需求与青年成长责任,围绕传统家风的现代转化、传承路径及实践价值展开研讨,力求让百年家风在新时代焕发新活力,为青年践行时代使命、涵养品德修养注入深厚文化力量。

豫博寻踪・探文明脉络 传文化薪火

“豫博寻踪”实践队是一支由马克思主义学院思想政治教育专业的5名学生组成的青年团队。他们怀着对中原文明的深厚热忱,以河南省内各级博物馆为核心田野,开启了一段深度的文化探寻之旅。团队旨在通过实地调研、文物数字化记录、听讲解员讲解等多元形式,挖掘文物背后的历史故事,梳理地域文明脉络,并积极探索传统文化在当代的传播与创新路径。他们不仅致力于学术价值的发现,更关注如何让沉睡的文物“活”起来,架起过去与现在、博物馆与公众之间的桥梁,用实际行动践行文化自信,为传承与弘扬璀璨的中原文化贡献青春力量。

青韵承文实践组

2025年,为传承黄河文化,汲取精神力量,青韵承文实践组借暑期“三下乡”之机,走进郑州市黄河博物馆。他们在泛黄的古籍文献前驻足,追溯黄河流域绵延千年的文明脉络;在生动的场景复原区流连,感受母亲河孕育的农耕文明与民俗风情;在详实的治河史料中探寻,体悟先辈们与黄河共生共存的智慧。通过触摸历史印记、聆听岁月故事,团队深切感悟黄河文化中坚韧不屈、包容共生的精神内核,力求让这份厚重文脉在青年一代的实践与传承中焕发新的生机。

探秘南水北调,传承工程精神——郑州南水北调博物馆研学之旅

为深入感悟南水北调工程的大国担当与精神内涵,“探秘南水北调,传承工程精神” 实践团于暑期聚焦郑州市南水北调博物馆,开展主题社会实践。团队以 “解码工程奇迹、传递奉献精神” 为核心,通过参观展厅展陈、聆听工程故事、记录移民事迹等方式,系统了解南水北调工程的技术突破、生态价值与民生意义,挖掘 “大国统筹、科学求精、无私奉献” 的工程精神内核,并借助新媒体平台传播实践所得,让更多人读懂这项国家工程背后的智慧与担当,以青年视角为传承新时代治水精神、增强国家认同注入力量。

穿越千年・对话老子实践团

郑州大学 “穿越千年・对话老子实践团” 以河南省鹿邑县老子历史博物馆为实践基地,深度挖掘道家文化精髓,搭建传统文化与现代社会的对话桥梁。团队以 “文化传承 + 科技赋能 + 青春力量” 为核心,开展三大主题实践:其一,依托博物馆馆藏与数字化资源,通过文献整理、实地调研,梳理老子思想脉络,形成学术调研报告;其二,利用新媒体平台与短视频、直播等形式,打造 “青年说老子” 系列文化产品,以年轻化表达传播 “道法自然”“无为而治” 等哲学智慧;其三,结合 “三下乡” 实践要求,面向当地居民与青少年举办 “老子文化体验营”,设计互动游戏、经典诵读等活动,助力传统文化融入乡村振兴。团队成员涵盖历史、传媒、教育等专业,旨在以青年视角解码历史,用创新实践让古老智慧焕发新生,为乡村文化建设注入青春动能。

乡村振兴促进团

焕活乡土文化,建设时代新村

为深入洞察林州乡村振兴“成果与痛点”,以专业知识为乡村发展注入新动能,2025年7月至8月,清渠如许实践队深入林州市大于家庄、庙荒村及红旗渠纪念馆开展实践。团队成员在大于家庄调研交通改善对地摊经济、民宿等业态的影响;在庙荒村考察党建引领下的产业转型与“村民变股东”模式;在红旗渠纪念馆拍摄微视频、采访修渠特级模范张买江,挖掘红色文化与乡村振兴的融合点。既为家乡发展提供青年视角建议,也助力红旗渠精神传承,实现了服务家乡与自我提升的双向赋能。

杏湾渔韵潮涌,青春赋能振兴

2025年8月,为响应中央乡村振兴战略号召,以专业力量助力乡村发展,郑州大学渔韵青兴实践队以马克思主义理论为专业视角,在马克思主义学院团委书记胡树飞老师指导下开展实践。团队队员涵盖马克思主义学院、法学院、商学院等8个学院,专业背景多元。他们深入浙江省温州市南岳镇杏湾渔村、乐清市虹桥商会及津达立电子有限公司等多地,围绕五大核心板块行动:在杏湾渔村总结“党建+”创新模式、探索“线上+线下”民生治理路径、挖掘产业转型与共富工坊经验,还关切“一老一幼”传递人文温度,更搭建高校与地方协作桥梁,最终获“优秀实践团队”等多项荣誉,以青春力量为乡村振兴注入动能。

豫见非遗·洛阳水席

时值仲夏,实践队怀揣着对传统文化的热爱,肩负起传承的使命,投身于国家级非物质文化遗产——洛阳水席的传承与创新实践中。团队深入调研水席的历史渊源、烹饪技艺,通过文字记录、影像拍摄等方式整理文化脉络,聚焦文化传承与青年化表达,设计兼具传统美学与现代审美的IP形象及文创产品,如餐具、盲盒、丝巾、抱枕等,得到真不同饭店工作人员的一致好评。项目以“非遗活化+创新传播”模式,让水席文化从餐桌走向大众视野,通过年轻化载体挖掘其思想价值,为洛阳非物质文化遗产的传承与发展探索新路径,助力中华优秀传统文化的当代焕新。

思领乡途返家乡社会实践

为了让大学生更好地了解家乡的发展现状,增强对家乡的认同感和责任感,特开展此次思领乡途返家乡社会实践活动。本次社会实践活动主要采取调查问卷的形式,关注家乡农村基层党组织的思想引领力,调查农村基层党员干部的思想认知情况,收集家乡群众的意见和建议。项目成员对收集到的问卷进行数据分析,形成调查报告,此次活动有助于大学生更好地了解家乡的发展现状,为家乡的建设和发展贡献自己的智慧和力量。

微乡星火实践团

本团队是由青年学子组成的暑期社会实践队伍,以“传承红色基因,赓续精神血脉”为宗旨,聚焦红色精神与红色文化主题,开展系列爱国主义教育实践活动。团队成员来自不同专业背景,怀揣对革命历史的敬畏与对家国情怀的热爱,致力于通过实地走访、调研宣讲、文化创作等形式,挖掘红色资源,讲好中国故事。

袁启振兴实践团

袁桥古村,一个乡村的记忆,一段有温度的历史,一个蕴藏着深厚中国传统文化根基和文明的古村落,袁桥古村自明朝以来,代代有遗迹、朝朝有记载、处处有故事。为了深入学习贯彻习近平总书记关于用好红色资源、赓续红色血脉的重要论述,本实践团队探寻袁桥古村,通过600年的古槐树,400年的避难楼,300年的古民居,200年的土寨墙和100年的私塾学院等历史遗迹感受历史的变迁,感悟新时代的美好,探寻八路军豫西抗日根据地纪念馆,进行党史学习,感悟抗日战争军民互动,艰苦斗争的动人场景,弘扬爱国主义教育,走进大熊山红色文化展览馆,在革命遗址中感受革命先辈们的革命精神。本实践团通过访谈,文献研读等方式,在新时代新征程,深入学习习近平文化思想,大力弘扬学习红色文化,从中汲取昂扬奋进,团结拼搏的精神动力!

基层服务践行团

红引擎·益企行——民企党建赋能社会责任的基层实践调研

本项目聚焦河南省郑州市、开封市和洛阳市的典型民营企业,深入探究党建引领如何赋能企业履行社会责任。项目团队把目光投向充满活力的市场主体,系统考察不同历史文化背景和经济发展阶段的城市中,民营企业如何把党的组织优势转化为履行社会责任的强大动力,提炼出“党建+社会责任”协同发展的内在规律,构建一套切实可行的赋能体系并总结提炼出若干个具有示范效应、可复制推广的实践模式,为优化企业党建机制、完善社会责任政策提供理论支撑与决策参考,助力民营经济健康发展。

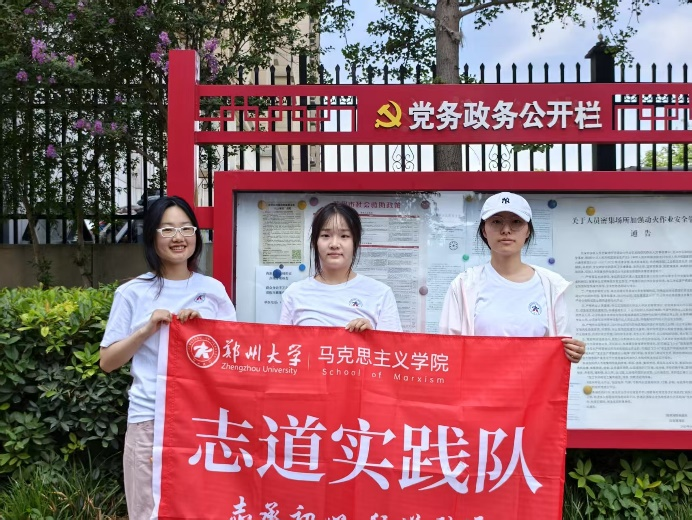

先锋智链——“我爱我家”智慧服务

2025年,在数字化与老龄化交织的时代背景下,为探索科技赋能基层治理的有效路径,志道实践队以“数字赋能社区治理——‘我爱我家’智慧服务”为主题,深入郑州高新区梧桐、朗悦、翰林三个社区开展社会实践调研。他们走进社区党建服务中心,体验智慧养老平台,访谈居民与社区工作者,聚焦“一老一小”服务需求与数字鸿沟问题,深刻感悟科技适老与人文关怀相融合的治理智慧,为推动基层治理现代化贡献了青春视角与实践力量。

从习近平新时代中国特色社会主义

思想宣传团的声入人心

到爱国主义教育实践团的红色铸魂

从中华文化传承团的古韵赓续

到乡村振兴促进团的扎根赋能

从基层服务践行团的为民解忧

到民族团结实践团的同心筑梦

再到各实践团的多元发力

马克思主义学院学子以实践为笔

在河南大地上写下青春答卷

这个夏天的步履终有尽处

但奉献的初心、担当的信念永不止步

他们将继续以青春之名,赴时代之约

在新征程上续写属于青年的荣光

一审一校丨胡树飞

二审二校丨高 昂

三审三校丨薛安国

核 发丨胡树飞