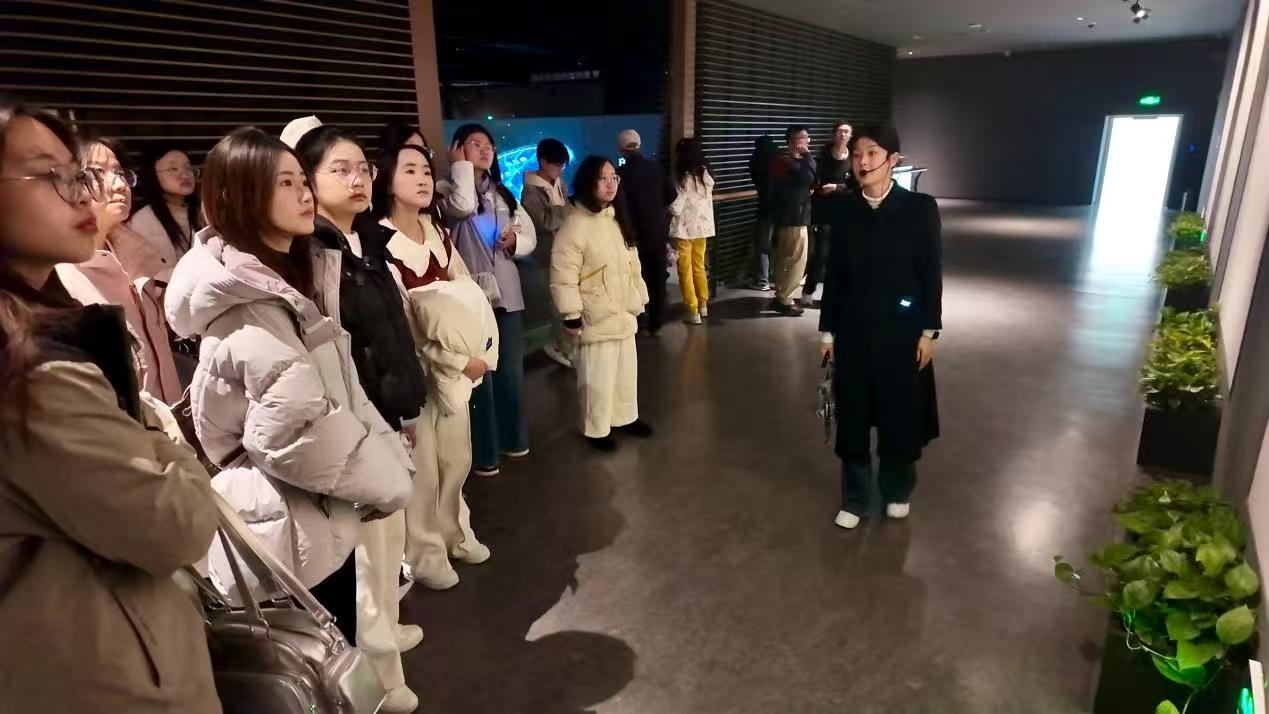

为深入贯彻落实习近平总书记关于“大思政课”建设的重要指示精神,积极探索马克思主义理论学科人才培养新模式,11月21日,学院以新生研讨课为载体,组织2025级全体本科生赴郑州市商都遗址博物馆开展现场教学。此次活动旨在打破理论课堂的物理围墙,引导青年学子在触摸历史脉搏中坚定文化自信,在感悟文明赓续中深化理论认同。学院党委副书记、纪委书记徐承向,大中小学思政课一体化建设办公室主任、课程负责人郑丹群及团队全体教师共同参加了此次教学实践。

让历史遗存成为“活教材

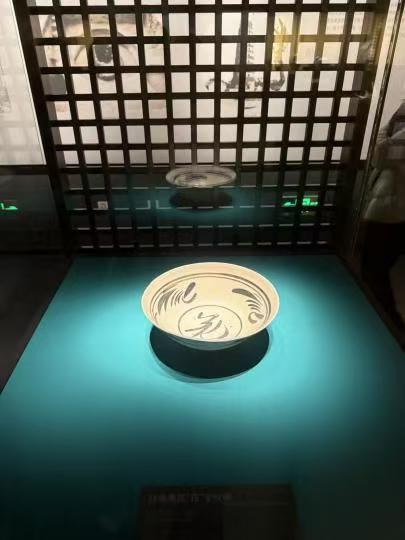

在“商都寻踪,文脉探源”环节,师生一行穿行于“王朝肇始”“商都遗珍”等核心展厅。从杜岭方鼎的庄重威严到原始瓷尊的古朴智慧,讲解员通过对文物细节的剖析与历史场景的复原,系统呈现了郑州作为“早期中国都城文明典范”的辉煌成就。同学们驻足凝视,在3600年的时空回响中,直观感受中华文明的源远流长与博大精深。

为提升教学互动的深度,现场还同步开展了“镜溯商邑,影铸文心”与“商都问古,青春开讲”特色活动。同学们手持商代纹样道具,在光影交错中定格创意瞬间;或化身“青年观察员”,围绕早商文明特质、青铜工艺智慧等议题开展微采访。现场气氛热烈,不仅是一次知识的汲取,更是一场跨越千年的文明对话。

构建“三位一体”育人新格局

实践教学紧扣大一新生认知特点,从三个维度实现了新生研讨课的提质增效:

一是具象化理论认知,以“实证”破“抽象”。针对新生在学习“社会形态演进”、“文化传承发展”等理论时存在的理解难点,将课堂搬进博物馆,通过对青铜礼制与早期国家形态的关联解读,将抽象的马克思主义基本原理投射到具体的历史实物上。这种“理论+实证”的教学模式,有效帮助学生从源头理解唯物史观,明晰马克思主义基本原理同中华优秀传统文化的内在契合。

二是多元化能力培养,以“输出”促“输入”。活动打破了传统参观“只看不说”的模式,通过创意拍摄与微宣讲环节,搭建了素质锻炼平台。学生在自主设计主题、梳理访谈逻辑、进行表达交流的过程中,实现了从“知识被动接收者”向“文化主动传播者”的转变,强化了创新思维与团队协作能力。

三是价值化引领塑造,以“共情”铸“自信”。课程坚持价值引领主线,通过沉浸式的文化体验,让学生在身临其境中产生强烈的情感共鸣。这种基于历史真实的文化触动,比单纯的说教更具穿透力,将文物保护意识与文化传承责任深植学生心中,为培养新时代马克思主义理论人才厚植了文化根基。

在行走中感悟真理力量

“以前觉得‘历史唯物主义’是课本上冰冷的概念,但站在杜岭方鼎前,看到其背后复杂的铸造分工与社会组织,我瞬间理解了生产力决定生产关系的真实逻辑。”2025级学生吴越洋在活动后感慨道。

同学们纷纷表示,这次走出校园的“延伸课堂”,是一次触及灵魂的思想洗礼。通过“商都问古”的实践锻炼,大家深刻认识到,作为马院学子,不仅要“真学、真懂”,更要“真信、真用”,要学会用青年人的视角、通俗的语言讲好中国故事、讲透理论逻辑。

此次商都遗址博物馆之行,是郑州大学马克思主义学院深化新生研讨课改革、打造“行走的思政课”的一次生动实践。未来,学院将继续依托中原大地丰富的历史文化资源,持续推进“课堂+实践”深度融合,引导广大学子在“学思用贯通、知信行统一”中成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

一审一校丨郑丹群

二审二校丨徐志翔

三审三校丨薛安国

核 发丨胡树飞