在粒子物理学领域,质子自旋结构一直是备受瞩目的重要研究课题。近日,郑州大学物理学院粒子物理研究所马伯强教授与北京大学、山东大学、中国科学院近代物理研究所等机构学者组成的横向核子层析合作组,在质子自旋结构研究方面取得了重大突破。他们首次成功提取了质子中横动量依赖的部分子螺旋度分布函数,这一具有里程碑意义的研究成果,以“First Extraction of Transverse-Momentum Dependent Helicity Distributions”为题,发表在国际著名物理学术期刊Physical Review Letters上。

自上世纪80年代“质子自旋危机”浮出水面,粒子物理学界便陷入了一场探索质子自旋奥秘的漫长征程。1988年,欧洲μ子实验组发现夸克自旋仅贡献约30%的质子自旋,剩余70%自旋的来源瞬间成为粒子物理领域亟待攻克的“世纪难题”,吸引了无数科研人员投身其中。此后,精确测量质子三维自旋结构成为包括未来电子离子对撞机在内的国际大科学装置的核心物理目标之一 。

在该研究工作中,科研团队运用量子色动力学(QCD)横动量依赖的因子化理论框架,将理论与实验紧密相连,在次领头阶(NLO)和次次领头对数(NNLL)的精度下,对全球已有的半单举深度非弹性散射(SIDIS)过程横动量依赖纵向双自旋不对称度实验数据进行了全面且深入的分析,并严谨地考虑了数据的统计误差和系统误差,以及数据之间的复杂关联,确保了研究结果的可靠性和准确性。

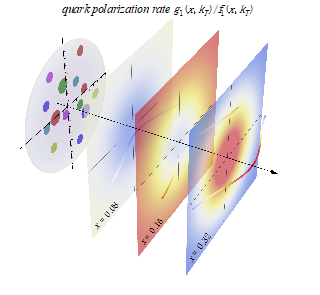

研究结果表明,上夸克和下夸克的横动量依赖的螺旋度(TMD helicity)分布呈现出显著的非零信号,其横动量积分结果与共线螺旋度分布(collinear helicity distributions)高度吻合,为相关理论的正确性提供了有力的证据。进一步研究发现,在价夸克主导的中等纵向动量分数x区域,夸克极化度随横动量增加而下降,该结果直接验证了马伯强教授早在30年前所提出的Melosh-Wigner转动这一相对论运动学效应。该效应指出,夸克横向运动产生的不同坐标系之间的自旋转动效应,会导致观测到的净自旋减小,这一理论预言在此次研究中得到了完美验证。

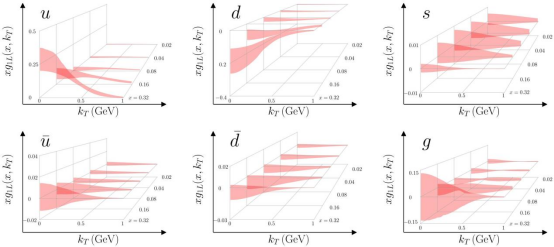

图1. 三维螺旋度分布的切片图,依次为上夸克螺旋度分布、下夸克的螺旋度分布、三种海夸克的螺旋度分布,胶子的螺旋度分布。

而在海夸克主导的较小x区域,情况却截然不同,夸克极化度随横动量变化呈现出相反的趋势。这一现象表明质子自旋结构在该区域存在着极为复杂的强相互作用动力学效应,也让人们对质子自旋结构的认识更加深入和全面。未来中国极化电子离子对撞机的建设为解决这一难题带来了新的希望,有望在海夸克区域大幅提高质子三维自旋结构的测量精度,助力科研人员揭开其中的奥秘。

值得一提的是,横向核子层析合作组自2022年起便在质子自旋结构研究领域持续发力,先后完成了Sivers分布函数、横向极化分布函数(transversity)与Collins碎裂函数、横纵度分布函数(trans-helicity worm-gear)的全局拟合。此次对横动量依赖螺旋度分布函数的首次提取,是在深入理解质子三维自旋结构道路上迈出的关键一步,它不仅为我们提供了更深入了解质子内部结构的视角,还为下一代高精度实验测量提供了坚实的理论支撑。

图2. 质子中夸克极化度的横向分布示意图。

中国学者在质子自旋结构的研究中一直都在发挥着重要作用,例如山东大学的徐庆华教授在RHIC-STAR国际合作组的实验中,通过分析极化质子对撞中W玻色子的自旋不对称性,首次观测到反上夸克(anti-u quark)的正向极化与反下夸克(anti-d quark)的负向极化现象。这一结果被《物理评论快报》列为封面文章,直接挑战了传统夸克模型的对称性假设。山东大学梁作堂教授在国际自旋物理大会上系统阐述质子自旋的三维分布模型,提出通过横向动量依赖的部分子分布函数(TMD)解析夸克轨道角动量贡献。东南大学的吕准教授和郑州大学的王晓玉博士在横动量依赖的夸克分布函数等方向构建了多个关键理论框架,为解析质子自旋结构提供了数学工具和理论预言。

本次研究首次成功提取了质子内部横动量依赖的螺旋度分布函数,为解决“质子自旋危机”提供了关键实验证据,验证了中国学者的原创思想,更通过多学科交叉创新开辟了强子物理研究的新模式。随着EicC等下一代大科学装置的建成,人类有望在未来十年内实现质子自旋结构的全景式重构,这一突破或将深刻改变我们对物质基本构成的认知,并为新型技术研发提供理论基础。

北京大学物理学院博士研究生杨科作为论文第一作者,山东大学刘天博教授、中国科学院近代物理研究所孙鹏、赵宇翔研究员以及郑州大学马伯强教授作为通讯作者,该工作发表在Physical Review Letters 134 (2025) 121902,该工作得到了国家自然科学基金的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.121902

相关文献:

[1] B.-Q. Ma, J. Phys. G 17, L53 (1991)

[2] B.-Q. Ma & Q.-R. Zhang, Z. Phys. C 58, 479 (1993)

[3] C. Zeng, T. Liu, P. Sun, Y. Zhao, Phys. Rev. D 106, 094039 (2022)

[4] C. Zeng, H. Dong, T. Liu, P. Sun, Y. Zhao, Phys. Rev. D 109, 056002 (2024)

[5] K. Yang, T. Liu, P. Sun, Y. Zhao, B.-Q. Ma, Phys. Rev. D 110, 034036 (2024)