近日,我院胶体物理课题组在基于手性等离激元晶格共振的超表面手性分子传感器方面取得重要进展,相关成果以题为“Chiral plasmonic superlattice resonance based on metasurfaces for chiral molecular sensors”为题目发表于国际知名物理光学类期刊《Optics Letters》上。我院博士研究生李昊宇为第一作者,海南大学叶巍翔教授为共同第一作者,香港理工大学副校长黄国贤讲席教授和我院郑广超副教授为共同通讯作者,郑州大学物理学院为第一单位。

手性等离激元超表面作为一种新兴的分子传感器,在分子检测领域展现出了巨大的潜力和广阔的应用前景。在当前的科学研究和实际应用中,手性分子检测主要依赖于传统的光谱学方法,例如紫外-可见光谱、红外光谱以及拉曼光谱等。尽管这些方法在分子结构分析和功能研究中发挥了重要作用,但它们在检测灵敏度和分子手性识别能力上存在明显的局限性。传统的光谱学方法往往需要较高的分子浓度才能获得可靠的检测信号,对于低浓度的手性分子检测灵敏度不高。此外,这些方法在区分手性分子的不同对映体时,往往面临着分辨率不足的问题,难以满足对手性分子精确检测和识别的需求。手性超晶格凭借强烈的近场相互作用和晶格共振特性,有望显著提高分子及手性分子检测的灵敏度,对不同的手性分子进行精确识别。

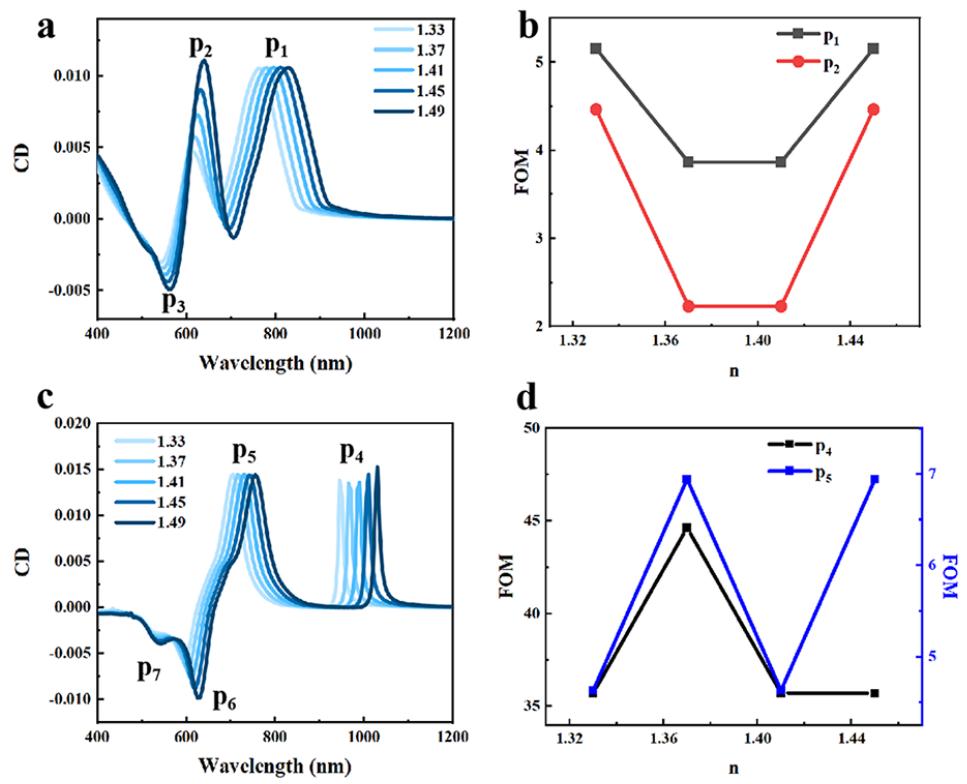

图1. 基于离散手性金纳米棒和基于超晶格结构的分子传感器的传感性能

这项工作设计了一种基于手性金纳米棒周期性排列的超晶格结构,该结构能够显著增强集体等离激元共振模式下的光与物质相互作用。研究结果表明,这种超晶格结构在圆二色谱(CD)中产生了一个狭窄的峰,显著提高了分子传感器的性能,并且基于该超晶格结构的分子传感器的性能是基于离散手性金纳米棒的传感器的8.67倍。此外,该超晶格结构对手性分子的存在和手性具有高度敏感性,能够有效检测分子并区分其手性。该研究通过理论计算和模拟,深入分析了手性等离激元超晶格的光学响应特性,并探讨了其在分子检测中的潜在应用。研究结果为纳米光子学的发展提供了新的视角,并为实验设计高性能手性等离激元传感器提供了理论指导。

该项工作得到了国家重点研究发展计划、国家自然科学基金、河南省自然科学基金和河南省高校重点科研项目等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1364/OL.559690