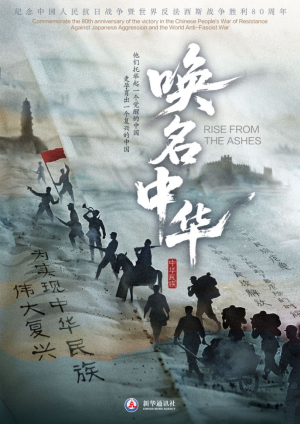

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,新华社推出重磅纪录片《唤名中华》,已于2025年9月2日上线。郑州大学历史学院徐有礼教授受邀参与纪录片录制,讲述抗战时期河南的历史。

该纪录片主要讲述“中华民族”这一名字的由来、发展历程与伟大意义。1902年,梁启超在《论中国学术思想变迁之大势》中首次提出“中华民族”这一概念,彼时的中国正面临列强瓜分、清廷腐朽的困境,这一概念的提出,如同一份“救亡蓝图”,旨在以共同的民族身份唤醒沉睡的国人,唤醒沉睡的巨狮,让散沙聚成磐石。全面抗战的烽火促使“中华民族”由概念到全民信仰。在民族危亡时刻,全国各族人民共赴国难,“中华民族”成为四万万中国人共同的名字。

我院徐有礼教授长期深耕于中国近现代史、河南地方史等研究领域,在郑州大学历史学院执教多年。他曾主持国家社科基金项目一项、河南省社科研究项目多项,在《近代史研究》《中共党史研究》等权威刊物发表多篇高质量学术论文。徐有礼教授在纪录片中讲述抗战时期河南的受灾情况。1942年,中原大地陷入一场无比惨烈的大饥荒,然而,国民党部队却对此熟视无睹,仍旧强制征粮,灾区饿殍载道,当年饿死300万人。人们沿路乞讨,吃树根、树皮、鸟粪、观音土果腹,民不聊生,绝望的的百姓四处逃荒。

《唤名中华》不仅是对历史的回顾,更是对当下和未来的启示。它让观众深刻认识到,“中华民族”不是血缘的捆绑,也不是地域的划分,而是一种“共赴国难、共享荣光”的精神契约。在新时代,这种精神将继续激励着全体中华儿女为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

视频链接:“中华民族”这四个字,我们重新读懂!__新华网

文字:张瑞凡、胡静岩 图片:新华社