Li-O2电池因高达3500 Wh/kg的理论能量密度成为储能技术焦点,但传统有机液态电解液存在易燃易挥发、易受活性氧攻击等问题,导致安全隐患和性能衰退。固态电解质(SSE)成为解决这些问题的关键,其中聚合物电解质(SPE)因优异的加工性和界面适应性备受关注。然而现有SPE面临室温导电率低、机械稳定性不足等挑战。

近日,郑州大学张彰研究员和周震教授团队开发了一种通过紫外光引发构建的三维交联PEO聚合物电解质网络(UV-PE),这一创新性固态电解质在离子迁移能力和机械弹性方面实现了高度协同。交联网络的构建以及高导电性的咪唑鎓类离子液体(EMImNTF2)的引入,使得该电解质在室温下展现出优异的离子电导率、高锂离子迁移数和宽电化学稳定窗口。交联电解质还表现出卓越的机械韧性,在对称电池中实现了超过4000小时的稳定锂沉积/剥离循环。基于交联电解质的Li-O2电池实现了高放电容量和出色的循环稳定性。原位表征结果证实了Li2O2的形成与分解过程具有高度可逆性。此外,交联电解质还被成功用于软包电池和柔性电池中,该工作全面探讨了电极-电解质界面的动态行为及其对电化学性能的影响,为开发下一代高能量密度固态电池提供了关键理论依据,同时也为柔性可穿戴储能设备的创新奠定了基础。

图1.a) UV-PE交联电解质的制备示意图;b) PEO、PE和UV-PE的傅里叶变换红外光谱;c) UV-PE电解质膜在拉伸状态下的光学图片;d) UV-PE电解质膜承重200g砝码的光学图片;e) PEO、PE和UV-PE电解质的应力-应变曲线;f) 不同拉伸状态下UV-PE电解质的应力-应变曲线;g) UV-PE电解质的蠕变测试;h) UV-PE和PE在不同频率下的储能模量(Pa)变化曲线;i) PEO、PE和UV-PE电解质的TGA和DGT曲线。

图2.a) PEO、PE和UV-PE的XRD图谱;b) PEO、PE和UV-PE的DSC曲线;c) PE表面的AFM图像;d) UV-PE表面的AFM图像;e) SS/UV-PE/SS电池在20~100 ℃下的EIS图谱;f) PE和UV-PE在不同温度下的阿伦尼乌斯曲线;g) PE和UV-PE的LSV曲线;h) UV-PE组装的Li/Li对称电池的直流极化曲线,插图为极化前后的EIS图谱;i) PE组装的Li/Li对称电池的直流极化曲线,插图为极化前后的EIS图谱。

图3.a) PE和UV-PE的Roman光谱;b) PE和UV-PE的7Li NMR光谱;c) PE和UV-PE的19F NMR光谱;d) PE的模拟结构图;e) UV-PE的模拟结构图;f) PE和UV-PE中Li⁺传输的平均平方位移(MSD)随扩散时间(τ)的变化曲线;g) UV-PE和PE中Li⁺的扩散速率。

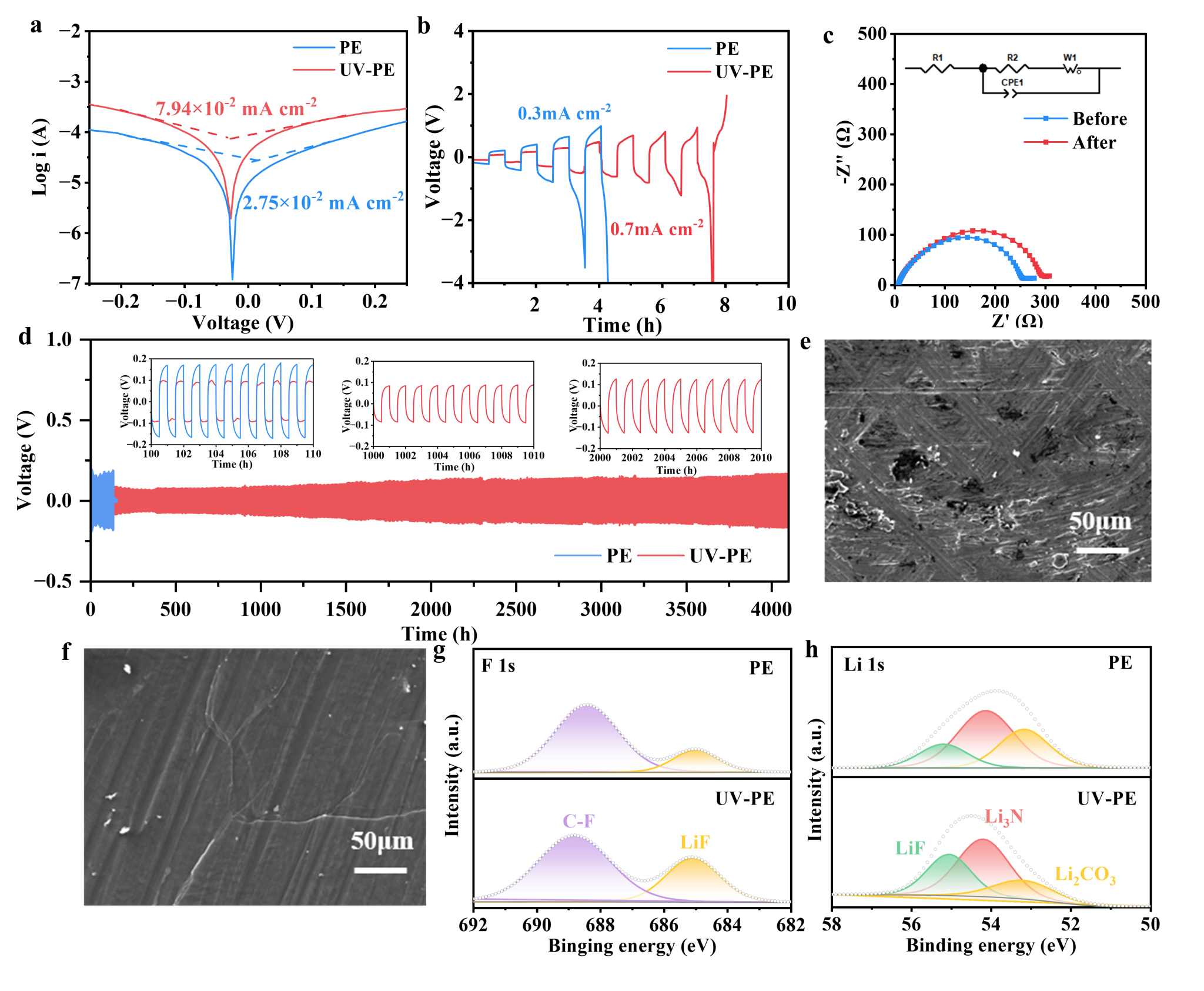

图4.a) Li/PE/Li 和 Li/UV-PE/Li 对称电池的锂沉积/剥离Tafel曲线;b) PE和UV-PE的临界电流密度;c) Li/UV-PE/Li对称电池循环前和循环300小时后的电化学阻抗谱变化;d) Li//Li对称电池在0.1 mA cm⁻2下使用PE和UV-PE的恒电流循环曲线;e) Li/PE/Li对称电池循环60次后的锂负极SEM图像;f) Li/UV-PE/Li对称电池循环300次后的锂负极SEM图像;g) Li/PE/Li和Li/UV-PE/Li电池循环后锂负极表面的Li 1s XPS谱图;h) Li/PE/Li和Li/UV-PE/Li电池循环后锂负极表面的F 1s XPS谱图。

图5. a) 使用PE和UV-PE电解质的电池在不同电流密度下的放电容量;b) 采用UV-PE电解质的Li-O2电池在200 mA g⁻¹电流密度、500 mAh g⁻¹固定容量下的充放电曲线;c) 基于UV-PE的SSLOBs在首次和第20次充放电后的阴极XRD图谱;d) 不同量Li2O2粉末在TiOSO4溶液中的紫外-可见光吸收响应;e) 对应f)中不同阶段的UV-PE基SSLOBs放电至充电过程的原位傅里叶变换红外光谱;f) 原位FT-IR光谱;g) 对应h)中不同阶段的UV-PE基SSLOBs放电至充电过程;h) 原位拉曼光谱;i) 基于UV-PE的SSLOBs的原位差分电化学质谱放电过程;j) 基于UV-PE的SSLOBs的DEMS充电过程;k) 软包型SSLOBs在平放、折叠、缠绕、复原和剪切状态下点亮LED的照片,剪切后电压仍保持稳定;l) 柔性电池在不同弯折和扭曲状态下仍可点亮LED;m) 在极端条件下使用红外热像仪监测Li-O2软包电池的温度变化,插图显示其点亮LED的状态。

相关成果以“Tailoring High-Elasticity Cross-Linked Polymer Electrolytes to Harmonize Flexible Solid-State Lithium-Oxygen Batteries”为题,在国际顶级期刊Advanced Functional Materials上发表研究性论文。郑州大学化工学院为第一单位,硕士研究生李珍珍为论文第一作者,张彰研究员和周震教授为共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金、河南省重点研发项目、省科技研发计划联合基金以及中国博士后科学基金等项目的支持。

文章链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202501005

作者简介:

李珍珍(第一作者),郑州大学2023级硕士研究生,2023年毕业于信阳师范大学化学工程与工艺专业,师从张彰研究员,主要从事锂氧气电池固态电解质的设计制备等方面的研究。

张彰(通讯作者),郑州大学化工学院研究员,博士生导师,2016年毕业于南开大学材料物理与化学专业,获工学博士学位,主要研究方向为金属空气电池,固态电池。以第一作者或通讯作者在Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater., Adv. Energy Mater.和Adv. Funct. Mater.等国际知名期刊发表论文30余篇。主持国家自然科学基金面上项目、青年项目及河南省自然科学基金项目多项,长期致力于推进新能源材料在高效储能领域的应用。