4月8日,郑州大学书法学院424教室内,西中文教授的中国古代文学课迎来一场别开生面的“艺术跨界”。在系统讲授唐诗、宋词、元曲及明清戏曲的文学脉络后,西教授特邀豫剧名家田容而走进课堂,以“从文本到舞台——文学经典的活化演绎”为主题,通过理论解析与现场展演,让《花木兰》《穆桂英挂帅》等经典剧目从剧场“跃”上讲台,为学子呈现文学与戏曲交融的立体课堂。

"刘大哥讲话理太偏,谁说女子不如男!"西中文教授《中国古代文学》课堂上,当明清戏曲专题讲到酣处,特邀嘉宾田容而老师突然从后排甩着水袖翩然登场——这位梨园春明星擂主、常香玉大师第三代传人,竟把讲台变成了戏曲舞台。

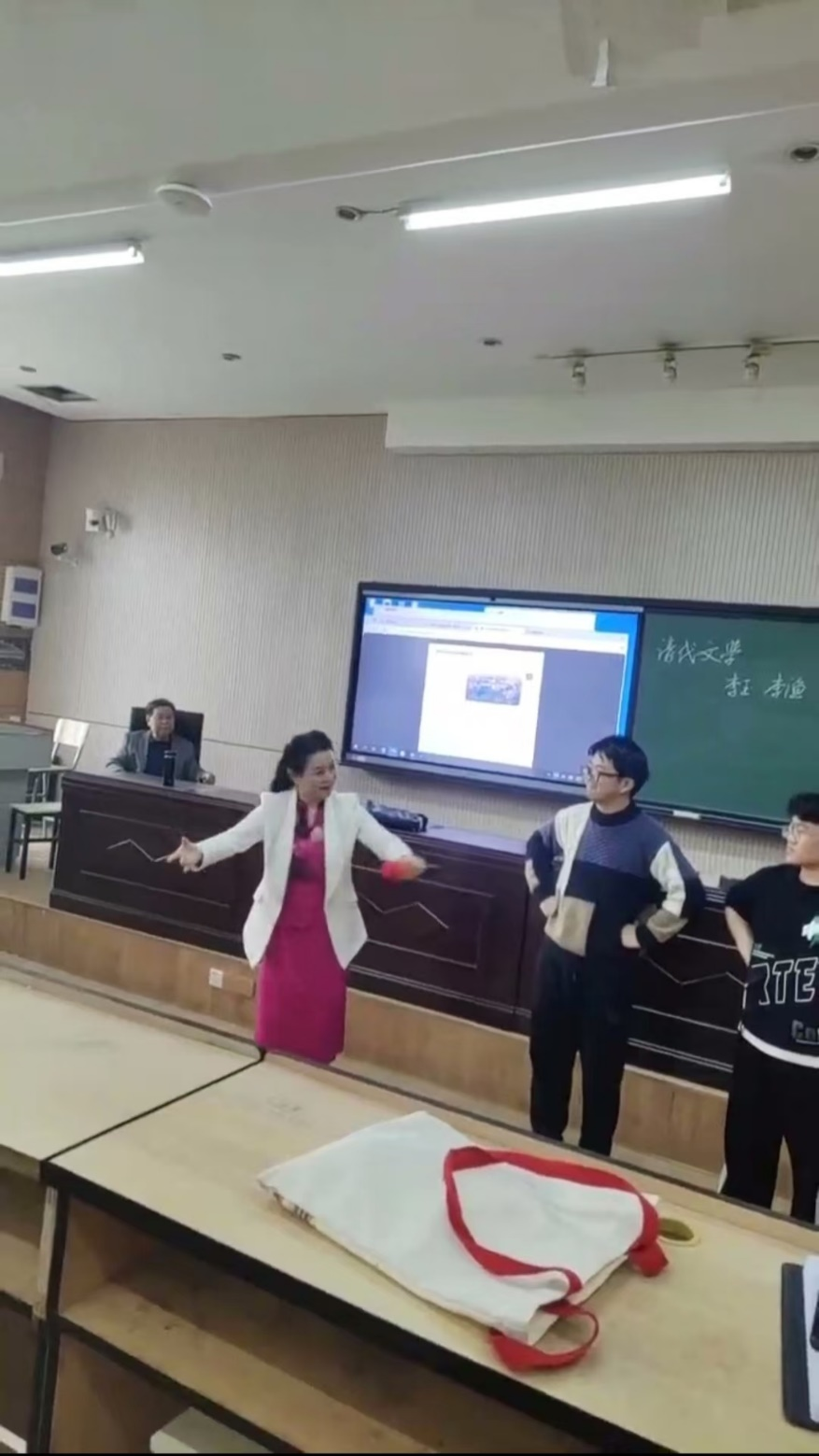

田老师表演舞水袖

《幸福是什么》,要唱出柴米油盐里的诗情。"田老师嗓音清亮,把豫剧现代戏里的市井百态唱得活色生香:她时而化身唠叨儿媳,翘着兰花指数落婆婆;忽而变成憨厚丈夫,踩着鼓点模拟蹬三轮的滑稽步伐。当唱到"幸福是婆婆蒸的槐花馍"时,前排同学忍不住吸了吸鼻子,仿佛真闻见了炊烟香气。当唱到“大学生的幸福是什么,是就业有前途”,同学们纷纷点头表赞同。

最令人瞠目的是《穆桂英挂帅》选段。田容而旋身换上大红靠旗,手持花枪一个"鹞子翻身",枪头红缨"唰"地扫过前排课桌。"这招'挑滑车',要舞出'万里赴戎机'的气势!"只见她边唱边武,花枪在指尖翻飞如银蛇,时而"朝天蹬"定格成雕塑般的造型,时而"串翻身"卷起疾风,后排同学伸着脖子看得入神,课本里的《木兰辞》突然有了刀光剑影的注解。

“戏曲是立体的唐诗,是行走的宋词。”西中文教授在课程总结中强调教学深意。这场融合文学理论与艺术实践的特色课程,正是郑州大学书法学院“传统文化活化工程”的创新尝试。通过田容而老师的现场演绎,元杂剧的曲牌体式与豫剧板式变化的关联、《窦娥冤》的悲剧美学与豫剧现代戏的情感张力等专业理论,转化为可感可知的艺术体验。

田容而老师更以“戏曲程式”拆解文学意象:水袖轻扬演绎《西厢记》的缠绵悱恻,花枪疾舞再现《单刀会》的肃杀之气。“戏曲演员用身体写诗”,她邀请学生体验甩袖、耍枪,旨在让同学们亲身体验。

作为“传统文化进校园”系列活动的重要组成,本次课程不仅展现文学与戏曲的深度对话,更探索传统艺术年轻化传播的路径。田容而分享其团队创新实践:将豫剧经典改编为沉浸式戏剧,用短视频解读戏曲文学意象,通过文创设计让《牡丹亭》折扇成为年轻人的“社交符号”。“戏曲不是老古董,而是可以对话Z世代的‘文化超链接’。”这种创新理念与学院“以文育人、以文化人”的宗旨不谋而合。

西中文教授表示:“当学生从《木兰辞》读到豫剧《花木兰》,从《梧桐雨》想到昆曲《长生殿》,文学史便不再是冰冷的章节,而是可触摸的文化基因。”未来,学院将持续推进“戏曲工作坊”“非遗剧场”等项目,让青年学子在跨艺术对话中筑牢文化自信,成为传统文化创造性传承的“青春火种”。

此次活动通过"文学理论+戏曲展演+沉浸互动"的三维教学模式,打破了传统文学课堂"重文本、轻实践"的桎梏。当《木兰辞》的文字化作豫剧《花木兰》的刀马英姿,当《桃花扇》的兴亡之叹融入《你家在哪里》的婉转唱腔,文学史不再是冰冷的年代与作者罗列,而是可听、可看、可感的立体艺术。这种跨界融合不仅激活了古籍中的文化基因,更探索出一条"以艺释文、以文化人"的创新育人路径,为高校人文教育提供了鲜活样本。

文:赵作茂

图:朱轩莹、乔文卓、赵继玲

排版:李宁

初审:李逸峰

复审:朱梁梓

终审:程昱晖