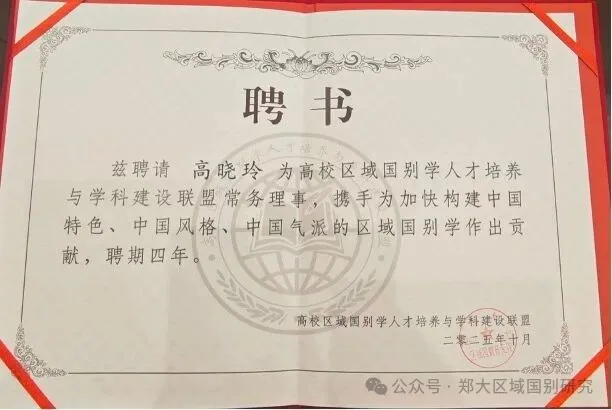

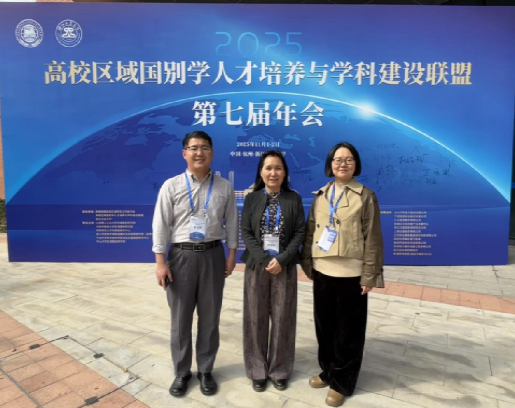

11月1日至2日,郑州大学外国语与国际关系学院院长高晓玲教授、英语系教师靳冠辉博士、俄语系教师马洛丹博士一行参加高校区域国别学人才培养与学科建设联盟(简称“高盟”)第七届年会,高晓玲院长被选为高校区域国别学人才培养与学科建设联盟常务理事。

年会由教育部国别和区域研究工作秘书处、高盟、浙江工业大学主办,浙江工业大学区域国别研究院承办。来自中国社会科学院、上海国际问题研究院、北京大学、清华大学、复旦大学、中山大学等高校与科研院所以及外交部、中联部、商务部、新华社等单位的700多名专家学者共聚一堂,回顾区域国别学学科发展历程,并从多视角探讨与构建中国特色区域国别学的学科体系、人才培养路径与未来发展方略。

开幕式上,国务院学位委员会区域国别学学科评议组召集人、北京大学区域与国别研究院副院长翟崑教授作特邀报告,指出区域国别学建设要注重“三位一体”:学科建设是基础,人才培养是根本,智库建设是枢纽。北京大学博雅讲席教授、区域与国别研究院创始院长、高盟名誉理事长钱乘旦教授,上海国际问题研究院原院长、高盟顾问委员会主席杨洁勉研究员,高盟学术委员会主席罗林教授,国务院学位委员会区域国别学评议组秘书长刘鸿武教授作引领性发言。钱乘旦教授强调区域国别学学科发展应注重“三实”:实用、实践、实证,指出研究要以用为目标,解决实际问题,为国家发展提供建议和解决方案。杨洁勉研究员指出区域国别学要“服务定任务,智库兴队伍”,即自觉有效地服务国家外交,并通过此过程加强中国智库人才队伍建设。罗林教授系统阐述了区域国别学学科建设的五项重点工作:提供智识支撑、服务战略决策;构建自主体系、创新理论话语;培养专门人才、夯实研究根基;提升传播效能、塑造国家形象;深化文明互鉴、拓展外交交流。刘鸿武教授提出“两头落地中间挑起”的发展理念。所谓“两头落地”,就是要抓好掌握国情与了解世情(区域国别)的结合、对象国在地调研与书本文献研学的结合、行动实践与理论探索知识积累的结合、服务本国利益与利于对象区域国家的结合、对内宣介与对外国际传播的结合。所谓“中间挑起”,是指学者要能够把担子挑起来,才能行稳致远。

高晓玲院长以《他者的镜像:论托马斯·卡莱尔对儒家思想的借用》为题做报告,指出卡莱尔对于儒家思想的“借用”是一种“他者”的镜像,带有鲜明的“误读”与“重构”,这种“误读”背后,实则表现了中西方交流过程中以“需求”为导向的典型特征。二者跨时空的对话既丰富了卡莱尔的思想体系,也让儒家思想在19世纪的西方获得了独特的阐释空间,为当代中西方文明互鉴提供了历史镜鉴。马洛丹博士从俄罗斯文学文化视角观照区域国别研究,做题为《文化巢与俄罗斯文学的地方发展路径》的报告。靳冠辉博士积极参与讨论。

年会同步举办第四届“全国区域国别学青年教师高级讲习班”,特邀杨洁勉研究员、黄仁伟教授、杜德斌教授、谭秀英编审、王健研究员、刘宏松教授等六位顶尖专家,围绕学科理论、“一带一路”研究、地缘政治、论文发表与全球数据治理等前沿议题进行深度辅导,强化人才培养。

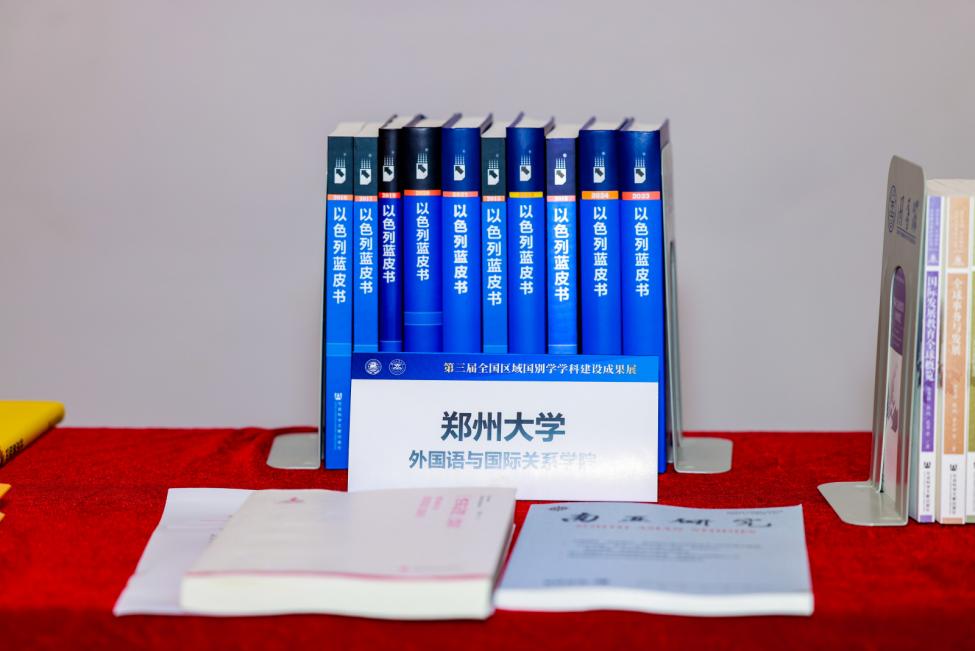

会议期间,郑州大学区域国别研究院展示了《以色列蓝皮书》《亚洲文明交流互鉴研究丛书》等标志成果,引发与会学者广泛关注。

本次年会,我院教师开阔了眼界,深化了认知,展示了风采,推介了成果,接触到区域国别学学科发展的最新动态,为今后学科规划与特色凝练锚定了方向,成效显著。

图片文字:马洛丹 孟春蕾